「わかる」「できる」授業の展開

「わかる」「できる」授業の展開

低学年は学級担任中心の学習指導と実技科目の教科担任制、3年からは完全な教科担任制で専門性の高い授業を展開。アクティブラーニング型授業を中心とした「個→協働→個」の学習サイクルによる「わかる」授業で、「できる」自信と「考える」楽しさをつかませ、次の学びに向かう意欲を育みます。

国際化に向けた英語教育

週2回、ネイティブと日本人教諭による授業を小人数制で展開しています。「読む・書く・話す・聞く」の4技能をバランスよく身につける指導を実践しています。3年以上の希望者は、桐蔭横浜大学内にある“桐蔭英語村キッズクラブ”(学年別週1回)に参加できます。ネイティブスタッフとのアクティビティを通じて本物の英語に触れられます。

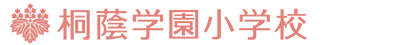

ICT教育

ICT教育

1990年からパソコン学習を導入し、プログラミング教育を実践しています。この学習を通じて論理的思考力や想像力・創造性の伸長を図ります。パソコンの基本操作からMicrosoft Officeを使った情報処理やプレゼンテーション、LEGOⓇWeDo2.0,MINDSTORMS EV3,SCRATCH等を使ったプログラミング学習などを行っています。パソコン室(PC LAB.)には、1人1台のパソコンを使用できる環境が整っており、学習内容によってはiPadも使用します。

※普通教室全室に電子黒板を設置。

しっかり学ぶ

しっかり学ぶ

国 語

国語には、「言葉」を通じて論理的思考や感性を磨く要素があります。文字の読み書きに始まり、文章の読解を基盤に授業を進めます。さまざまな言語活動を通して、まずは、自分の意見や考えをアウトプットすることを目指します。また、友だちとの意見交換を通じて、新たな観点から物事を捉えたり、考えを広げたりすることで、より多角的、客観的な意見を持てるようになることを目指します。いろいろな文章を読み、言語活動に取り組む中で、子どもたちの「言葉」の力を育てます。

読 書

1年から4年まで、毎週1時間の読書の授業があります。

1年ではみんなで紙芝居や絵本の読み聞かせを聞き、笑いや喜び、時には切なさなどを共有しています。2年生からは、読み聞かせだけでなく、図鑑や百科辞典を使ってみたり、色々なジャンルの本を読んでみたりします。知らない事がわかる喜びや、自分で調べられる楽しさをみんなで共有しています。また、お気に入りの本をポップにして紹介したり、自分で作ったお話を本にしたりする活動にも取り組んでいます。読書の授業を通して、本の楽しさを知り、自発的に調べたり学んだりする姿勢を育てています。

算 数

教科書やノート、テキストでの学習に加えて、ICT機器も用いることで、数量や図形などの基礎・基本的な知識や技能を身につけます。その上で、身近な問題を算数的に考え、条件や情報を理解し、課題を発見・解決していく『課題発見能力』『課題解決能力』をつけていきます。

また、低学年のうちから、課題に対して、「どうすれば解決できるか」を、「個→協働→個」のアクティブラーニング型授業を通して、考えの幅をより広げ、答えが出るまで粘り強く向き合う経験を積んでいきます。その中で、「こうしたらできるかも!」「その考え素敵だね!」「この考え方はどう?」と自分だけでなく友だちの考えを認め合って、「だって、〇〇だから△△なんだよ!」と論理的に説明できる力を身につけます。

科 学(理科)

実験・観察を中心に行い、子どもたちが実際に体験することを大切にしています。そうして、見たり、触ったりする中で、子どもたちは一つ一つ考え、学んでいきます。

また、実験結果からの『考察』を自分の意見や考えとして、しっかりと持てるようにはたらきかけています。そして、それらを友だちにアウトプットし、共有し、意見を練り合わせ、新たな考えへと発展させることにも取り組んでいます。

学校で学んだものが自分の身近なものにどう関わっているかにも触れ、「生きた知識」への活用も目指しています。

社 会

「なぜ?」を大切にして授業を行っています。社会にある事柄に対して、さまざまな立場に立って考えたり、気候や地形のような事象を構成するいろいろな要素を資料から見つけ出したりして、物事がどう成り立っているかを理解できるようにしています。こうして、自分たちのこれからを考えられるように成長できることを目指しています。そのために、視聴覚教材をはじめ、土器などの実物を積極的に活用して興味・関心を深め、「なぜ?」の領域を広げられるように工夫した授業を学年ごとに展開しています。

英 語

全学年週2 コマの授業を展開し、HR単位でのチームティーチング授業と1 クラスを2 グループに分けて日本人教師とネイティブ教師で1 時間ずつ担当する授業を組み合わせることで効果的に授業を展開しています。ネイティブ教師の会話重視の授業を、日本人英語教師がフォローアップします。児童の理解度に合わせて、「英語で学ぶ」「英語を学ぶ」わかりやすく楽しい授業展開をしています。

小学校卒業までに英検5級を取得し、4級以上にチャレンジすることを推奨し、準会場として実用英検を4〜6年に実施しています。また英検の前段階として1〜4年に英検Jr.を校内で実施しています。

また、3 年以上の希望者は、桐蔭横浜大学キャンパス内にある桐蔭英語村キッズクラブに参加できます。ネイティブスタッフと一緒に、英語のアクティビティーを通してコミュニケーションを取りながら、本物の英語に触れています。

.png)

※校内で1年から英検Jr. に、4年から英検に挑戦することができます。(希望制)

道 徳

「生き方」や「気持ち」を、教科書や映像や絵本などを題材にして考え、その考えを共有することで、より広く、そして深く考えられるようにしていきます。その結果として、今と将来を心豊かに生きられることを目指します。

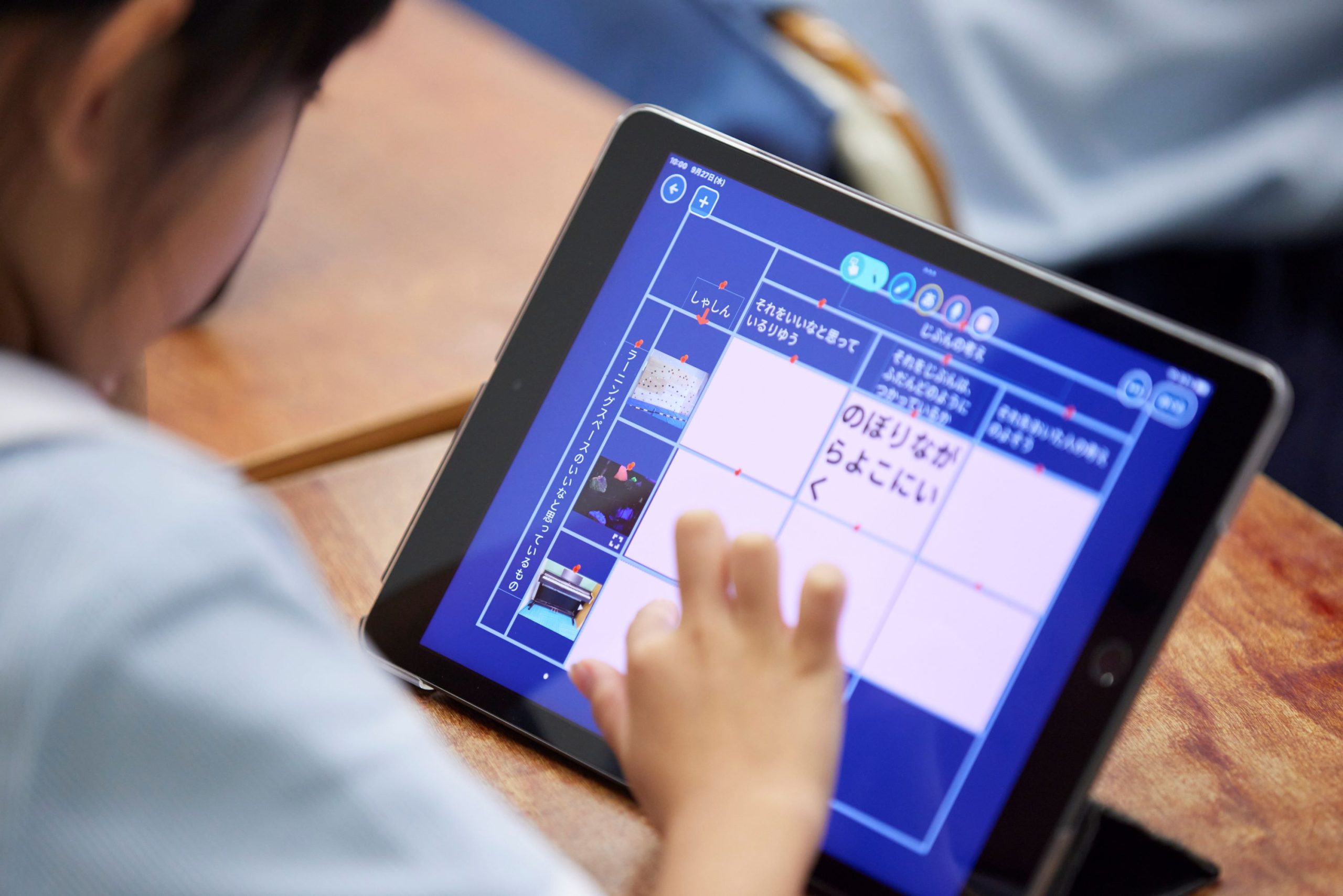

総合探究

3年生から総合探究に取り組みます。総合探究とは、各教科で身に着けた力を活用して、教科の枠組みを超えた内容を主体的に学習します。「多様性」という大きなテーマがあり、障がい・高齢者・外国人などについてそれぞれの学年で学び、6年生では多様性を活かした「みらいのまち」について、これまでの学びから創造的な主張を立てます。1年間を前期・後期に分け、前期は学級・学年で協働してテーマに沿って探究し、後期は3~6年生合同のゼミに分かれて、個別のテーマをそれぞれに探究していくことにより、自律的な学習者としての素養を育みます。

体 育

全学年週3時間の授業を行い、子どもたちの心身の健康を高めていくとともに、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成しています。本校の体育では、運動の仕方やポイントを考えたり、チームで作戦を考えたりする「思考力」、さまざまな運動課題に対し、自ら取り組み課題解決を目指す「チャレンジ力」、行った活動に対して個人やグループで振り返り、次のチャレンジにつなげる「メタ認知力」の3つのコンピテンシーを伸ばしていくことを大切に、日々の授業に取り組んでいます。また、活動の中で探究的な取り組みを取り入れながら、個々の成長に寄り添い、多くの“できた”を体感できる授業を目指しています。授業で学んだ力を発揮する場として、5月に全学年での「運動会」、12月に3年生以上で「球技大会」を実施しています。(「球技大会」はR7年度より実施予定)

音 楽

音楽科では、日々の授業の積み重ねを大切にしています。それが最大限に生かされるのが、3学期の授業です。3学期は音楽会の実施もあり、みんなで演奏を振り返り、意見を出し合い、自分たちの音楽をつくり上げていきます。「こんな音色がいい!」「強さはどうする?」「その声、きれいだね!」「この部分はこんな意味があるんじゃないかな!」今までの活動で身についた音楽的な力を通して、創造力やチャレンジ力、そして協同して一つの音楽をつくりあげていく中での思いやり、さまざまなコンピデンシーが育まれていきます。

家庭科

5・6 年で学ぶ家庭科は、家庭生活に関する実践的な活動を通して、さまざまな能力を養う教科です。生活をより豊かにするための制作を軸に、

①基本的な知識・技能の習得

②制作計画などを通して考える力や自分の考えを表現する力の育成

③習得したものを活用する力の育成

3 つのステップを繰り返して行い、少しずつ積み重ねていくことで、卒業後の生活を見据えた、社会生活を送る一員として必要な能力を育んでいきます。

図 工

図工では、子ども達の「やってみたい!」という気持ちを大切にして授業を行なっています。表現を通して自分の思いや気持ちに気付き、それらをどのように伝えるかを考えたりする「思考力」、また学んだ知識や経験、自分の感性や想像力を働かせて新たな価値をつくりだす「創造力」の育成を目指しています。自分らしい表現を見つけようと試行錯誤する経験が、変化が著しい社会へ一歩踏み出す力につながることを期待しています。

情報探究

2.デバイス・アプリスキル(基礎基本、活用、整理整頓)

3.情報活用能力(プログラミング的思考)

この3つの柱を用いて、子どもたちが主体的となり、自律してICTを使えるための資質・能力を養っています。また単元内で探究活動を行うことにより、より深い学びになっています。情報探究は各教科の探究活動に必要な基本スキルを学ぶ屋台骨的な役割を担っています。