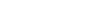

【探究とは】

「探究」とは真理の追求、課題解決を目指す学びの本質的活動です。学校の授業では、①課題を設定、②情報の収集、③情報の整理分析(ぶんせき)、④まとめ表現という4つの段階をふんで課題の解決を目指します。

AIの目覚ましい発展に代表されるこれからの知識基盤社会の中では、知識偏重の学力ではなく、総合的・多角的に物事にアプローチできる生きた学力や課題解決のための実行力が求められます。

この基盤となる力を育むのが「探究」です。

【本校の取り組み】

2022年から全国ではじまった「探究(総合的な探究の時間)」ですが、桐蔭学園高校では2018年から全国に先んじて導入しています。※中等教育学校では2016年から導入。

桐蔭学園では探究の授業を通じ”自分の力で未来へ飛び立てるようになってもらいたい”という願いをこめ、「未来への扉(とびら)(通称:みらとび)」と名付けています。

「みらとび」では各自の興味関心にあったゼミに所属し、週に1回活動します。ゼミに所属したら2年間探究するテーマを決め、個人もしくはグループで探究を行います。

| 高1 | 高2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |

| HR | ゼミ(個人もしくはグループで探究) | ||||

| 探究基礎 スキルの習得 |

課題の設定 | 課題の設定 | 情報の収集 整理分析 |

中間発表 | 論文執筆 |

★過年度 ゼミ例

・比較文化ゼミ

・地域探究ゼミ

・ライフスタイルゼミ

・環境・災害ゼミ

・サイエンスゼミ

・メカゼミ

・クリエイティブゼミ

・文系マルチゼミ

・理系マルチゼミ

・マルチゼミ

【PoP-Contest(探究発表会)】

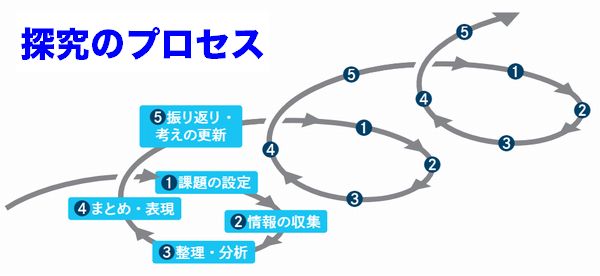

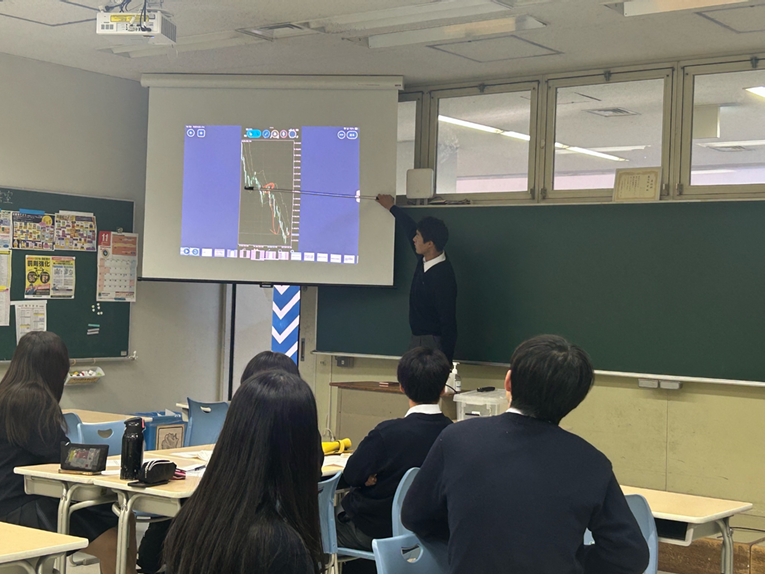

高校2年生の2学期には中間発表を行います。高校2年生全員が1・2年生の前で発表を行います。ここで出された意見を反映させて3学期は論文執筆に取り組みます。

あくまで中間発表会ですが人前で発表を行い質疑応答にこたえる緊張感のある場です。生徒にとっては学園祭、体育祭に並ぶ大きなイベントであることは間違いありません。

この発表会は生徒主体で運営されています。発表会の本部運営から、年ごとの目標決め、当日の発表教室の司会などその業務は多岐にわたります。2024年には実行委員の発案で探究発表会の名称を公募し、「PoP-Contest(ポップコンテスト)」と改まりました。

★「PoP-Contest」という名称に込められた想い

桐蔭学園の象徴ともいえる不死なる鳥Phoenix(鳳凰)は再生と進化、智恵を表しています。

万学の源であるPhilosophy(哲学)はかつてその一言ですべての学問を表していました。年に一回の桐蔭学園探究発表会を、参加者全員が競い合い、高めあう場にして欲しい。その願いを「Phoenix of Philosophy-Contest」という名称に込めました。

【論文執筆】

探究の仕上げは論文執筆です。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、生徒達は思い思いの端末を用いて執筆を行います。

★過年度 優秀論文のタイトル抜粋

・ホームレスの視点から見る現代人の求める自由

・大学生、燃費1キロ3リッターの20年落ちのスポーツカーに乗る

・高齢者が安心して暮らし続ける地域社会の構築

・難民・避難民の現状~私たちができることとは

・アニメーション作品におけるジェンダー意識の形成とは

・教育が人格形成に与える影響

・たこ焼きの今までとこれから

・ゼブラフィッシュの発育から考察する魚類小型化と地球温暖化

・生分解性プラスチックを効率よく作るには

・はがれにくい絆創膏の追求

・static electricity

・入浴剤の選び方・買い方

・ふくしまは今、震災復興への取り組み

・ミニトマトの育て方と糖度

・並行在来線の経営分離の現状

・「人を笑顔にするアイドルを笑顔にさせる」衣装がもたらした魔法

・色によって印象が異なる理由―日本の流行色の変遷を通じて

・ラグビーにおけるタックル成功率での影響

・マジックをより魅力的に見せるために

・Japanese people’s language interaction

桐蔭学園では自身の興味・関心を出発点とした探究を大切にしています。高い学術性や新規性を求める探究よりも、生徒自身の”興味関心””生き方や考え方”にかかわる「素朴な問い」にこそ、真なる学びがあると考えているからです。

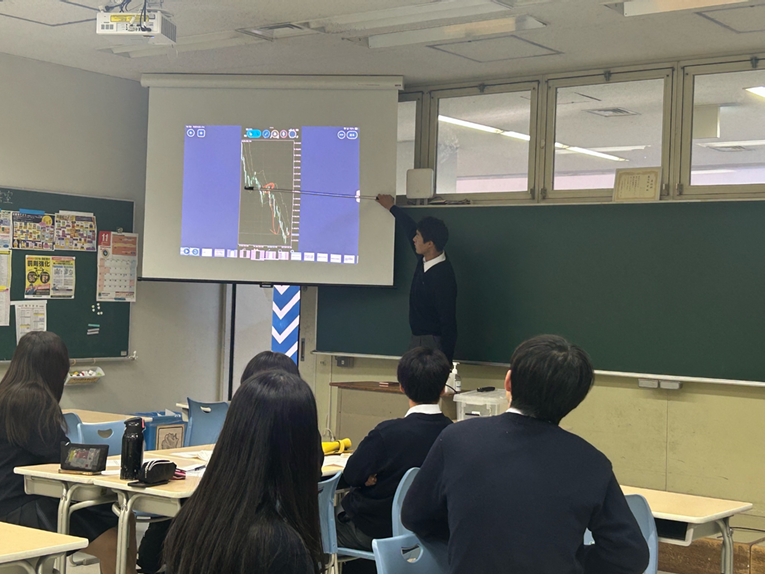

【探究とは】

「探究」とは真理の追求、課題解決を目指す学びの本質的活動です。学校の授業では、①課題を設定、②情報の収集、③情報の整理分析(ぶんせき)、④まとめ表現という4つの段階をふんで課題の解決を目指します。

AIの目覚ましい発展に代表されるこれからの知識基盤社会の中では、知識偏重の学力ではなく、総合的・多角的に物事にアプローチできる生きた学力や課題解決のための実行力が求められます。

この基盤となる力を育むのが「探究」です。

【本校の取り組み】

2022年から全国ではじまった「探究(総合的な探究の時間)」ですが、桐蔭学園高校では2018年から全国に先んじて導入しています。※中等教育学校では2016年から導入。

桐蔭学園では探究の授業を通じ”自分の力で未来へ飛び立てるようになってもらいたい”という願いをこめ、「未来への扉(とびら)(通称:みらとび)」と名付けています。

「みらとび」では各自の興味関心にあったゼミに所属し、週に1回活動します。ゼミに所属したら2年間探究するテーマを決め、個人もしくはグループで探究を行います。

| 高1 | 高2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |

| HR | ゼミ(個人もしくはグループで探究) | ||||

| 探究基礎 スキルの習得 |

課題の設定 | 課題の設定 | 情報の収集 整理分析 |

中間発表 | 論文執筆 |

★過年度 ゼミ例

・比較文化ゼミ

・地域探究ゼミ

・ライフスタイルゼミ

・環境・災害ゼミ

・サイエンスゼミ

・メカゼミ

・クリエイティブゼミ

・文系マルチゼミ

・理系マルチゼミ

・マルチゼミ

【PoP-Contest(探究発表会)】

高校2年生の2学期には中間発表を行います。高校2年生全員が1・2年生の前で発表を行います。ここで出された意見を反映させて3学期は論文執筆に取り組みます。

あくまで中間発表会ですが人前で発表を行い質疑応答にこたえる緊張感のある場です。生徒にとっては学園祭、体育祭に並ぶ大きなイベントであることは間違いありません。

この発表会は生徒主体で運営されています。発表会の本部運営から、年ごとの目標決め、当日の発表教室の司会などその業務は多岐にわたります。2024年には実行委員の発案で探究発表会の名称を公募し、「PoP-Contest(ポップコンテスト)」と改まりました。

★「PoP-Contest」という名称に込められた想い

桐蔭学園の象徴ともいえる不死なる鳥Phoenix(鳳凰)は再生と進化、智恵を表しています。

万学の源であるPhilosophy(哲学)はかつてその一言ですべての学問を表していました。年に一回の桐蔭学園探究発表会を、参加者全員が競い合い、高めあう場にして欲しい。その願いを「Phoenix of Philosophy-Contest」という名称に込めました。

【論文執筆】

探究の仕上げは論文執筆です。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、生徒達は思い思いの端末を用いて執筆を行います。

★過年度 優秀論文のタイトル抜粋

・ホームレスの視点から見る現代人の求める自由

・大学生、燃費1キロ3リッターの20年落ちのスポーツカーに乗る

・高齢者が安心して暮らし続ける地域社会の構築

・難民・避難民の現状~私たちができることとは

・アニメーション作品におけるジェンダー意識の形成とは

・教育が人格形成に与える影響

・たこ焼きの今までとこれから

・ゼブラフィッシュの発育から考察する魚類小型化と地球温暖化

・生分解性プラスチックを効率よく作るには

・はがれにくい絆創膏の追求

・static electricity

・入浴剤の選び方・買い方

・ふくしまは今、震災復興への取り組み

・ミニトマトの育て方と糖度

・並行在来線の経営分離の現状

・「人を笑顔にするアイドルを笑顔にさせる」衣装がもたらした魔法

・色によって印象が異なる理由―日本の流行色の変遷を通じて

・ラグビーにおけるタックル成功率での影響

・マジックをより魅力的に見せるために

・Japanese people’s language interaction

桐蔭学園では自身の興味・関心を出発点とした探究を大切にしています。高い学術性や新規性を求める探究よりも、生徒自身の”興味関心””生き方や考え方”にかかわる「素朴な問い」にこそ、真なる学びがあると考えているからです。