中等教育学校 サイエンスプログラム・ピタゴラスイッチ装置をつくろう(1年生)

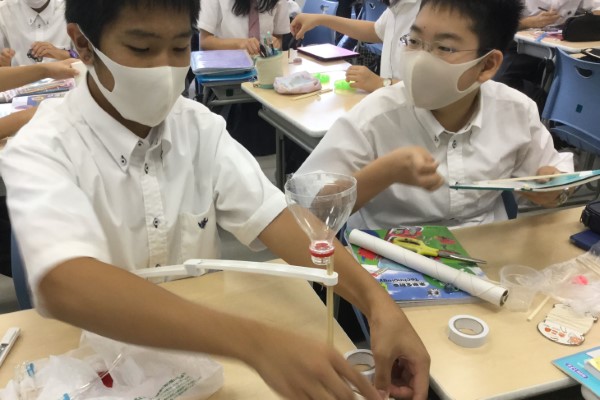

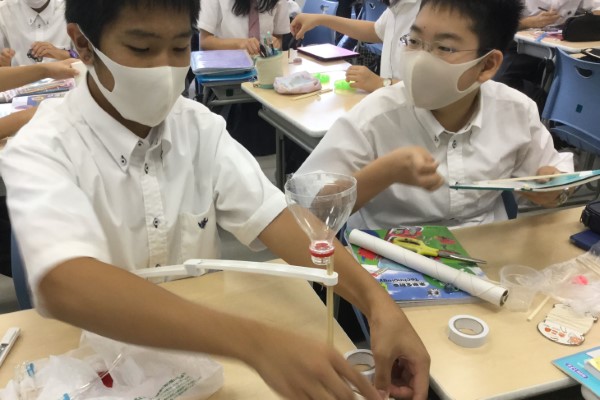

ピタゴラ装置をいかに魅せるか? 工夫を凝らします

土曜日のLHRの時間を使って、9月5日、12日、26日、そして10月3日の予定でサイエンスプログラム「ピタゴラスイッチ装置をつくろう」を行っています。

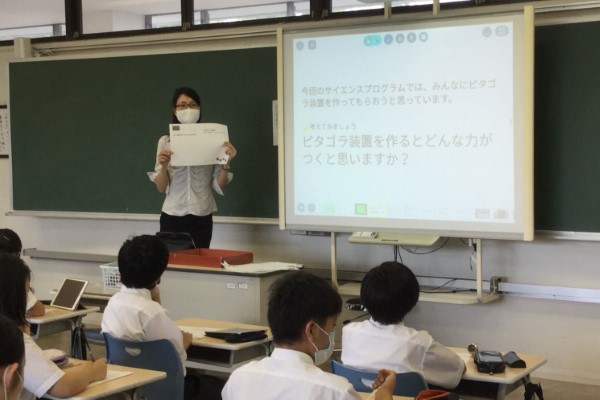

ピタゴラ装置をつくることで、どんな力がつくと思いますか? 目的を共有します

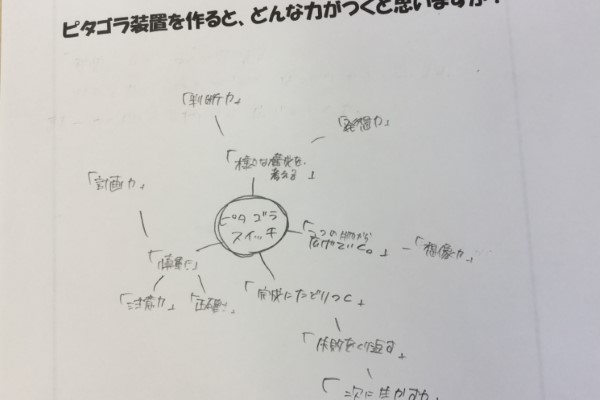

まず最初に、「ピタゴラ装置」をつくることでどんな力がつくと思いますか? というワークを行いました。ピタゴラ装置の動画をいくつか見た後、イメージマップを描くよう、担当していたクラスで声掛けすると、生徒は、写真のようなマップを描いていました。

生徒が描いたイメージマップ。「探究」の授業で習った方法を使います

「想像力」のほかに、どんなキーワードがでてくるか楽しみだったのですが、「計画力」「様々な構成を考える力」「判断力」「完成にたどりつく力」「失敗を繰り返す力」「失敗を次に生かす力」など、本質をつくキーワードが出てきて、感心しました。

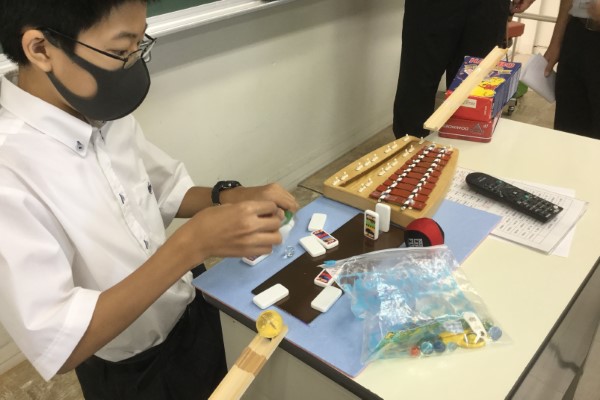

身近な道具を使って、装置を考えます

遊びの要素を通して、「『こう動くはずだ』という装置が、(たいてい)うまく動かない」経験から、「仮説を立てて検証する力」の初歩にアクセスしたいと考えているのですが、「チャレンジ力」、「失敗を成功の糧にする力」なども生徒たちのなかに意識されたのだなと、予想以上の展開にうれしさを感じました。

翌週の活動。次第に、装置が大きくなってきました

最初は、「10秒間、運動が持続するなんて簡単なこと」と感じていた生徒たちですが、この3週間、手を使って試行錯誤する中で、とてつもなく難しいことだと理解するようになりました。

つくってみると、意外に難しい…

「動きの仮説を立てて、実際に球を転がして検証する」という遊びの延長にあるプログラムですが、「動きのおもしろさ」も見る人を魅了するポイントです。

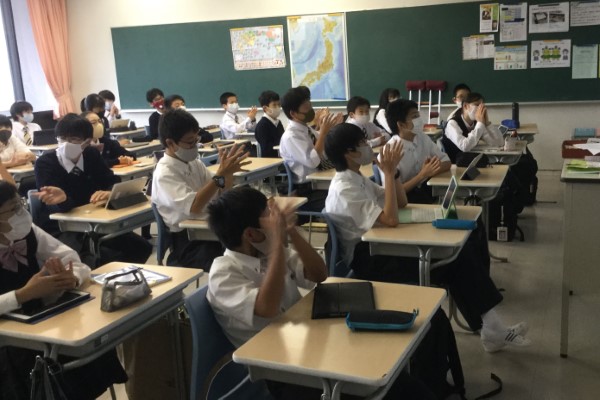

友だちのアイデアに、思わず感心します

生徒たちは、位置エネルギーをどのように「魅せるか」工夫してくれました。装置作成に使う材料は、基本的に家庭内で手に入るものです。

金属メジャーは、伸ばすとたわむ、という気づき。これは使える!

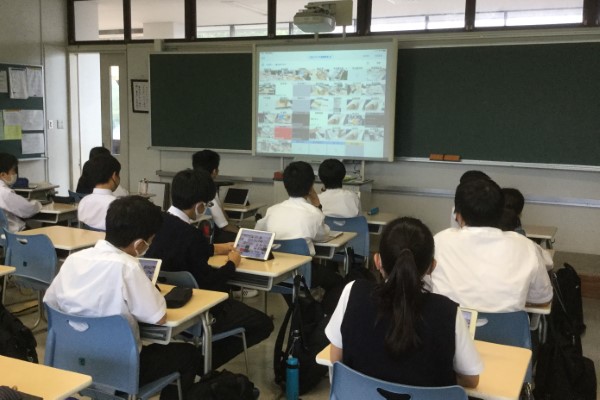

できた装置はiPadで録画して、今日は、そのクラス内お披露目会です。自分で装置をつくって、試行錯誤したからこそ、装置の難しさを知っています。

つくった動画は、iPadアプリ「ロイロノート・スクール」で共有します

友達の動画を見る視線も真剣で、感嘆あり、笑いあり。大変充実した上映会になりました。1秒で、終わってしまう動画も!(苦笑)。

クラス内の動画鑑賞会。次は誰の? おおっ!

作品ごとに、拍手が自然に起きます

来週は、クラスを越えた、ピタゴラ装置の展示と上映会を行う「プチ学園祭」です。

生徒たちが作成した動画を紹介します。

mail koho@toin.ac.jp

TEL 045-971-1411(代表)