高校1年では、桐蔭横浜大学の森朋子学長による講演を聴講しました。6/8(土)はアドバンスコースa帯とプログレスコースが、6/15(土)はアドバンスコースb帯とスタンダードコースが、それぞれ4校時に大学校舎に出向いて聴講するキャリアイベントです。

テーマは「少し遠くを見てみましょう──高校1年の先にある大学受験,大学の学び,社会への接続」。高校に入学して2か月あまりが経過した1年生に向けて、次のステップへと踏み出す指針を示すことがねらいです。

この先「VUCA時代」とよばれる、先行きが不透明で、変化が激しく、未来の予測が困難な時代になります。従来のように、高校を卒業して一般入試を経て大学に入学し、入社試験を受けて会社に入り、定年まで働くといった定型は崩れ、ずっと多様な社会になるのです。

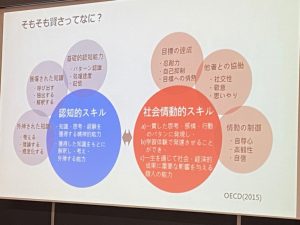

そのような社会を生き抜くのに大切なもの──それは従来考えられてきた学力(知識・思考力など)だけでなく、社会情動的スキル(目標の達成、他者との協働、情動の制御)を磨くことにほかなりません。このスキルこそが「社会に直結する力」といえるのです。

皆さんが大学を選ぶ際、この社会情動的スキルが磨ける環境かどうかを見極めることが重要になってきます。「本当に自分が成長できる大学」を探すことが求められるのです。

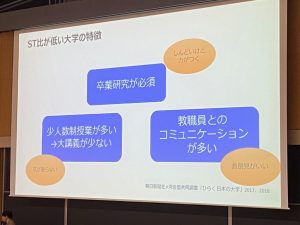

その指標の一つに「ST比」(=教員1人あたりの学生の割合)があります。ST比が低い大学には、卒業研究が必須であったり、少人数授業が多かったり、教職員とのコミュニケーションが多かったりする特徴があります。

そして、社会情動的スキルを磨くには、自律的学習者になることが必要。そのために、桐蔭学園高校での学び──アクティブラーニング型授業・探究(=みらとび)・キャリア教育──を通じて、「なりたい自分」に近づけるよう意識的に自分を変えていくことを心がけましょう。

──このような森先生のお話に、生徒たちも聴き入っていました。

自分の将来について真剣に考え始めなければならないのが高校生というもの。しかし、入学して間もない1年生は、自分のやりたいことや特性についてわかっていない生徒がほとんどでしょう。

でもそれでよいのです。これからさまざまなことを体験し、その一つひとつを自身の経験として蓄積していくことで、「なりたい自分」(=夢)が形成されていきます。

桐蔭生にはぜひ多くのことを経験し、「なりたい自分」をつくり上げてほしいと願っています。「食わず嫌い」をせずに。