9/22(日)・23(月祝)の両日、桐蔭学園では学園祭が開催されます。これに向けて9/18(水)は午後の授業をカットし、備品移動を行いました。

初めての学園祭となる中等1年生の備品移動の様子です。自分の教室の教壇を動かします。男子と女子とが協力して。

所定の場所へと運んでいきます。ここでは男子が活躍。

備品移動終了後は、早速企画の準備に取りかかります。

続いて同じF棟内で企画を行う中学女子部3年生の様子です。ちなみに、F棟での学園祭を「鸞鳳祭」(らんほうさい)と呼びます。女子部以来の伝統的な名称です。

彼女たちが作っているのは、仙台七夕まつりの「吹き流し」です。教室の飾りつけに使います。

なぜ仙台なのか━━来月、彼女たちは東北へと修学旅行に向かい、今回の学園祭でも東北に関する企画を行うからなのです。

丁寧な仕事ですね。

一方、こちらはE棟(中学男子部2~3年、高校男子部1年、中等2~4年)の様子です。E棟での学園祭は「鵬翔祭」(ほうしょうさい)と呼ばれています。男子部伝統の名称ですが、高校共学の学園祭の名称としても使われています。

さて下の写真の右、パソコンに向かってパンフレットを作成しているのは繁野怜央君(中学男子部2年)です。

ご来場の皆さまがスマホでパンフレットをご覧になれるよう、担当の先生のレクチャーを受けながら作業をしているところなのです。

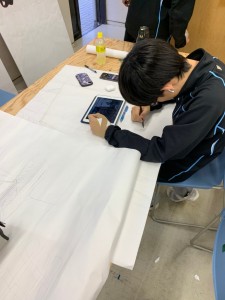

そして同じくE棟で企画を行う中等3年生の様子です。彼らにとって学園祭は3回目となります。そのためか、備品移動後すぐに製作に取りかかっていました。さすがですね。

9/19(木)からの3日間は授業を行わず、終日学園祭に向けての準備となります。ここから一気に「学園祭モード」となります。

9/22(日)・23(月祝)の両日はぜひ学園祭にお運びいただき、桐蔭生の生き生きとした姿をご覧ください。お待ちしております。