4/9(火)は桐蔭学園の始業式。新年度がいよいよ本格的にスタートしました。

私(岡田)からの講話です。

「ネガティブなことを口に出していると、たとえそれが他人に対して向けられたものであったとしても、マイナス思考になりがちです。逆に、ポジティブなことを口に出していると、おのずと前向きな生き方ができるようになります。夢を抱き、夢を語っていこう」。

中等教育学校および中学校では、新入生代表との対面式が行われました。今年度の新入生は男女共学となります。男子・女子それぞれの代表がリレー形式で挨拶しました。先輩たちを前に大変緊張したようですが、大変立派に役目を果たしてくれました。

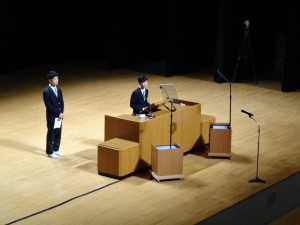

こちらは中等教育学校で行われた模擬国連部の壮行会の様子です。来月ニューヨークで行われる世界大会に出場します。5年連続の出場となります。

【決意表明をする袴田英希君(左 6年)と西田翔君(右 5年)】

全員で学園歌を斉唱して激励しました。

こちらは高校の対面式の様子です。新入生各クラスの代表生徒がステージに上がります。

男子・女子それぞれの代表生徒が先輩たちに挨拶します。やはり緊張しながらも、清々しいスピーチをしてくれました。

また、高3では、さる4/7(日)に全国高校選抜大会において見事優勝に輝いた、高校ラグビー部の報告会を行いました。3年連続の快挙、おめでとうございます!

【伊藤大祐主将による優勝報告】

【唐澤学年主任からのインタビューでは和やかな空気に】

春は新しい生活が始まる季節。真新しい制服に身を包んだ新入生たちはもちろん、新学年に進級した在校生たちにもきっと多くの出会いがあることでしょう。

私たち教員にとっても、新しい生徒たちや保護者の皆さまとの出会いがある楽しみな季節です。

「さあ、始まるぞ!」という気持ちにさせてくれる1日になりました。