6/1(火)、中等教育学校では今年度2回目となる学校見学会を開催いたしました。好天に恵まれ、爽やかな空気の中での見学会です。

受付では十分に間隔を保ち、検温を実施させていただきました。ご協力ありがとうございます。

前回同様、100名様限定での実施となります。10名様以内の1グループに担当教員が付き、校舎内を案内させていただきました。

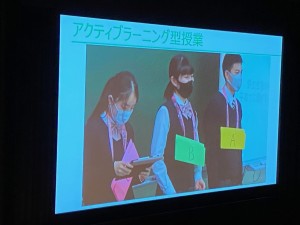

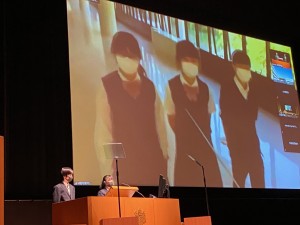

授業見学です。皆さん大変熱心にご覧になっていました。生徒たちは授業見学には馴れているせいか、普段と変わらぬ姿を見せてくれています。頼もしい限りです。

生徒に人気のグローバルラウンジ。英語を使ってネイティブの教員や友だちとコミュニケーションを取ることができる空間です。生徒たちは気軽に立ち寄り、英語を通じてさまざまな体験をしています。また、英語の資格・技能試験に対するアフタースクールプログラムも行われます。

この時間は帰国生対象の授業が行われていました。

廊下には新入生向けのさまざまなメッセージボードが。

図書室もご覧いただきました。明るく落ち着いた空間です。放課後を中心に、多くの生徒たちが読書のために訪れます。また試験前になると、自習を目的とした利用が増えてきます。

桐蔭学園では英語の多読に力を入れており、図書館には約2,000冊の多読用書物を用意しています。これはその一部ですが、このように自由に手に取って読むことができるようになっています。

見学会終了後、多くの皆さんから熱心にご質問をいただきました。桐蔭学園に対する関心の高さを感じ、改めて身の引きしまる思いです。

見学会へのご参加、誠にありがとうございました。