7/1(金)、川崎市立西中原中学校で行われた高校説明会(同校PTA主催)に参加しました。公立・私立合わせて36の高校が参加する、大規模な説明会です。

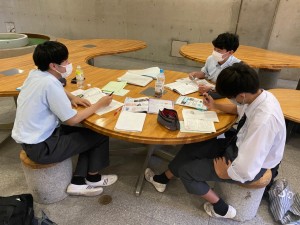

4校ずつ1グループになり、2教室でそれぞれ1校につき20分程度で説明していくスタイルです。ご参加の保護者の方は2グループを選び、参加することができます。

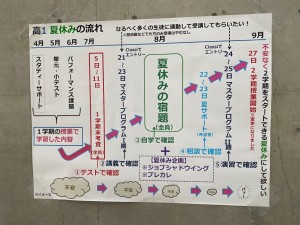

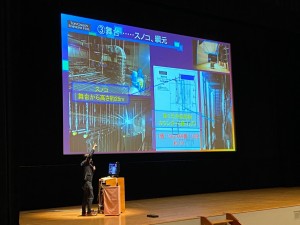

スライドを使い、桐蔭学園の目指すところ、学びの三本柱(アクティブラーニング型授業、未来への扉、キャリア教育)、アフタースクールなどについて具体的にお話ししました。

保護者の皆さま、本当に熱心に聴いてくださいました。

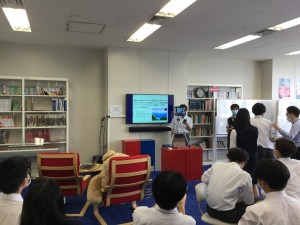

西中原中学校では、現在ちょうど教育実習生の実習期間とのこと。なんと、偶然にも桐蔭学園の卒業生の1人(現在大学4年生)が実習中でした!

最終回のプレゼンでは、急遽私(岡田)の横に立ってもらい、完全アドリブでさまざまな質問に答えてもらいました。見事な受け答えに心底感心。彼の成長を感じます。保護者の皆さまの優しい微笑みが印象的でした。

それにしても、西中原中学校PTAの皆さま、そして同校教職員の皆さまの機動力には心を動かされました。保護者と学校との理想的な連携の形を見た思いです。企画・運営に携わってくださったすべての皆さま、そして本日参加してくださった保護者の皆さま、本当にありがとうございました。

大変充実した、楽しい時間を過ごすことができました。