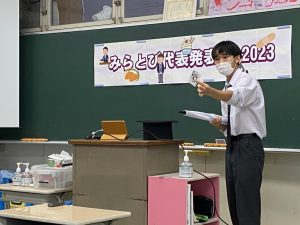

3学期開始の朝会を行った12/11(月)、「みらとび代表発表会 2023」を行いました。

「みらとび」とは、桐蔭の探究活動「未来への扉」の省略形。この11月に行った発表会では高校2年・中等5年の全生徒がプレゼンをしたのですが、今回は各ゼミから推薦のあった生徒をさらに選抜して実施したものです。

【11月の発表会の様子はこちら】

第5回 みらとび発表会

今回選抜されたのは次の6名です。

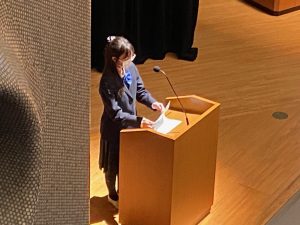

梶原心花さん(中等5)「米粉パンを美味しくするにはどうしたらいいか」

諏訪和香奈さん(高校2)「はがれにくい絆創膏の追求」

住谷奈那さん(高校2)「コンビニスイーツがヒットし流行を生み出すには」

諸星春陽さん(高校2)「マジックをより魅力的に見せるには」

橋本舟翔さん(中等5)「”つかむ″には」

渡辺安美さん(高校2)「なぜ私たちは制服を着崩すのか」

米粉パンにさまざまなものを混ぜて実際の試作品を作ったり、はがれにくい最強の絆創膏の作り方を伝授してくれたり。また、コンビニスイーツがヒットする条件を考察した上で、それに則った新しい商品の提案があったり。マジックを魅力的に見せる方法では、最後に自分で創作したマジックを披露してくれたりもしました。

発表のあとは内容に関するグループワークです。

多くの教員も来場し、生徒たちのプレゼンに聴き入っていました。

いや、本当に楽しい時間でした。それは、各プレゼンがすべてオリジナリティーに溢れたものだったからにほかなりません。ネットをはじめ、どこを探しても載っていないような課題を見つけ、掘り下げてみる。たとえそれが学術的には稚拙なものであったとしても、エビデンスをふまえながら自説を論証していくこと。桐蔭学園が目指している探究の理念はまさにここにあります。

「今日は『みらとび』のお手本を見せてもらいました」──玉田中等教育学校長の最後の講評に納得です。