2/5(水)、中等教育学校の第3回入試が行われました。中等教育学校の入試はこれが最終回となります。

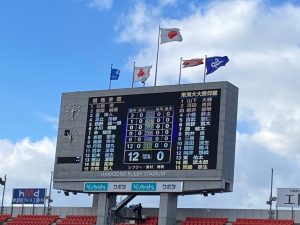

【冷え込みが厳しい今朝の TOIN グラウンド。うっすらと白くなっていました】

中学受験をすると決めたその日から、お子さまは目標に向かって頑張ってきました。好きなスポーツや習い事をしばらく封印したお子さまもいらっしゃることでしょう。

勉強しても思うような結果が出ず、人知れず涙を流したことがあるかもしれません。また、友だちがスポーツをしたり習い事をしているのを羨ましく見つめたこともあったでしょう。

それらすべてを含めて成長なのだと思います。中学受験という経験によって得られる成長です。

そもそもお子さまは、なぜ中学受験を志したのでしょうか。それはお子さまの幸せのためにほかなりません。お子さまの幸せという「目的」のために、中学受験という「目標」を設定したということです。

そう、「目的」はあくまでのお子さまの幸せのため。中学受験という経験を通じて、お子さまの幸せという「目的」に一歩でも近づくことが大切なのです。

こう考えてみると、極端な話、受験の合否というものはあまり関係ないのかもしれません。

今回の中学受験という「目標」が、お子さまの幸せという「目的」に向かってどのような意味を持つのか。それを決めるのは、お子さまの自己肯定感だと思います。

保護者の皆さま。どうかお子さまの自己肯定感を醸成してあげてください。「目標」に向かって頑張ってきたお子さまを大いに褒めてあげてください。今回の中学受験の経験が、お子さまの幸せにつながることを切に願います。

【試験おつかれさまでした】