年長さんは毎年一人一鉢、自分の植木鉢であさがおを育てます。水やりやお世話をすることをとおして、自然の変化に気づき好奇心や探求心を育んだり、命あるものを大切にする気持ちを育んだりしていきます。

今年も種まきの季節になりました。種を土に埋める前に、まずは種の観察です!小さな小さな種をじーっと見て、絵を描きました。とっても小さな種ですが、よくよく見ると色が違う部分があったり、線が入っていたりすることに、子どもたちが気づき、絵に描いていました。子どもたちの発見力には、いつも驚かされます。

観察後に、いよいよ種まきです。植木鉢に土を入れ、人さし指で穴を開け、その穴の中に一粒ずつ種をそっと入れていきました。気を付けないと無くなってしまいそうなくらい小さな種なので、真剣な表情でそっと穴に種を埋めていました。最後に「芽が出ますように!」とお願いをして、お水をあげました。あさがおの成育とともに、年長さんの心も育っていくことと思います。どちらの成長も楽しみです!

「子どもたちの日常」カテゴリーアーカイブ

一緒にお散歩しました! #異学年交流 #健康な心と体 #春探し

気持ちのよいぽかぽか陽気の中、年中さんと年長さんでお散歩にでかけました。年長さんが先日行った小学校のビオトープへ、年中さんを連れていってあげよう!ということになり、手をつないでおでかけしました。

この日はビオトープでも、手をつないだお友だちと一緒に春の自然を探しました。年長さんが年中さんを見守る視線はすっかりお兄さん・お姉さんです。兄弟姉妹のように、一緒に過ごしたひと時でした。

年長さんは、散歩後に振り返りをして、「次はたけのこのところに年中さんを連れていってあげたい!」「ちょっと遠いけど一緒に神社に行きたい!」と、胸を膨らませています。自分たちよりも小さなお友だちを連れていくにはどんなことに気を付けたらいいか、いろいろ作戦を考えています。違う学年のお友だちとの関わりで、年中さんも刺激を受け、年長さんも思いやりの心を育み、お互いに育ちあっています。

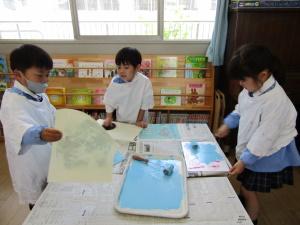

版画に初挑戦! #チャレンジ力 #豊かな感性と表現

アトリエの時間は、小学校の図工の先生と制作をします。まもなくやってくる母の日に向けて、この日はお母さんへのプレゼント作りをしました。

年長さんは版画に初挑戦しました。まずスチレンボードにサインペンで絵を描きました。お母さんが好きなものは何かなあ~とお母さんのことを思い浮かべながら、描いていました。お母さんの好きなお花やリボン、たくさんのハート、もちろんお母さんの顔を描いた子もいました。

絵が描けたら、サインペンの線を鉛筆でなぞっていきました。少し力を入れてなぞり、スチレンボードに溝を付けました。できたらローラーで絵の具を付けて、紙を乗せてバレンでなでなでして、はがすとできあがり!できあがりは、鉛筆でなぞった線が白くなり、それ以外のところには色がつきました。はがす瞬間はドキドキですが、出来上がった作品を見て、みんな大満足の様子でした。初めての体験にも、「やってみよう!」とわくわくした気持ちで取り組み、キラキラと目を輝かせながら作りました。母の日にプレゼントすることをとても楽しみにしています。

お弁当おいしいね! #健康な心と体 #異学年交流

4月24日(月)から、年少さんが通常保育になりました。これまで午前保育でしたが、いよいよお昼ごはんをみんなで食べ、長い時間の保育が始まりました。朝から年少さんが「今日ね、お弁当持ってきたよ!」「全部食べる!」と大はりきりでした。

お昼ごはんの時間になり、みんな元気いっぱいに「いただきます!」をして、食べました。途中で、お弁当を食べていることを聞きつけた年長さんが、年少さんの様子を見にきました。「たくさん食べてね!」「おいしく食べてね!」「全部食べたら、シールが貼れるよ!」と教えてくれました。年長さんに声をかけてもらい、うれしそうな年少さん。おうちの人が作ってくださったおいしいお弁当をもりもり食べて、元気いっぱいになりました。これからもたくさん食べて、いっぱい大きくなろうね!

春探し♪ #聞く力 #ともだちとつながる力 #自然との関わり

桐蔭学園は敷地内に自然が多く、子どもたちは豊かな自然に囲まれ、季節による変化を感じながら過ごしています。園庭はもちろんのこと、少し歩けばあちらこちらでたくさんの自然に出会うことができます。

4月のある日、年長さんが散歩に出かけました。My図鑑を片手に、春探しです。この日のビッグニュースは、たけのこを発見したことです。みんなの背よりもとっても大きなたけのこが、たくさん生えていてびっくり!大騒ぎでした♪

小学校の裏庭のビオトープでは、タンポポの綿毛を吹いて飛ばしたり、池でアメンボを見つけて、図鑑で確かめたりしていました。散歩の最後に、どんなものを発見したのか、みんなの前で発表しました。どこにどんなものがあったのか、お友だちからの情報を聞き、「見てみたい!」と思ったことを自分でも確かめました。お友だちの発見を聞くことで、さらに自分の世界を広げることができました。

ようこそ!桐蔭学園へ! #異学年交流 #ともだちとつながる力

桐蔭学園幼稚園に、年少さんが入園しました。小さなお友だちが仲間入りをして、さっそく年中さんと年長さんが「ようこそ!」と手作りのプレゼントを渡しに行きました。年長さんは「一緒に遊ぼうね!」「入園おめでとう!」「幼稚園は楽しいよ♪」と自分なりに伝えたいことを考えて、お話していました。素敵なプレゼントとお手紙をもらって、うれしそうな年少さんでした。これから様々な交流をしていく中で、年中さん・年長さんは、小さなお友だちと関わり、思いやりの心を育んでいきます。小さなお友だちはお兄さん・お姉さんから刺激を受けて、伸びていってくれることでしょう。お互いに育ちあって、みんなで大きく成長していきます!

ソーランを一緒に踊ったね♪ #感性と表現 #幼小接続

遊戯室に突如現れた、法被を着た小学生。突然、何が始まるのかと驚いていたら、音楽が流れ、ソーランを踊って披露してくれました。この日、幼稚園にやってきた小学生は、小学校の課外活動「鉄」の子どもたちです。「幼稚園生にソーランを見せたい!」「ソーランを教えたい!」「一緒に踊りたい!」と、いろいろな準備をしてやってきてくれました。小学生の迫力に、始めは圧倒されていた幼稚園生ですが、小学生のお兄さん・お姉さんが優しく教えてくれたおかげで、なんと少し踊れるようになりました!音楽に合わせて体を動かすのって楽しい♪教えてもらってもっと楽しい♪ とても楽しい時間になりました。

今回、中休みの時間を使ってやってきてくれた小学生。校舎と園舎がつながっているからこそ、すぐに来ることができて、交流ができます。憧れの存在がすぐ近くにいることが、幼稚園生にとってはとても刺激になっています。

ダンゴムシ、み~つけた! #自然との関わり #生命尊重

桐蔭学園幼稚園の園庭は、自然が豊かで、様々な植物や虫の宝庫です。

3月のぽかぽか陽気のある日。木の根元で座り込んでいる子どもたちが、何やら騒いでいます。「先生、見て!ダンゴムシの赤ちゃんがいる!」連れられて行ってみると、体長5ミリほどの小さな小さなダンゴムシがいるではありませんか!こんな小さなダンゴムシをよく見つけたなと子どもたちの発見力に驚きました。[まだ白っぽいね」「これから脱皮するんだよ」「砂の上だとかわいそうだから、葉っぱを持ってこようっと」「ダンゴムシのおうちを作ってあげよう」子ども同士の会話を聞いていると、こちらまで勉強になりますし、優しい気持ちにほっこりさせられます。子どもたちはこうして、ダンゴムシがこれからどうやって大きくなっていくのか実物を見て知ることができます。実体験を伴う経験は、子どもたちの心に深く刻まれていくと同時に、豊かな感性を育んでいきます。

「また赤ちゃんダンゴムシに会えるといいね♪」今日もせっせとダンゴムシ探しに励んでいる子どもたちです。

ラーニングスペースは学びがいっぱい♪ #自ら学ぶ #幼小接続

絵本の時間に、小学校のラーニングスペースへお邪魔してきました。ここには、たくさんの本が置いてあり、リラックスして本が読めるようになっています。1人で読むのもよし、お友だちと一緒に見て楽しむのもよし、子どもたちが本を手に取りたくなる環境になっています。この日も、電車が大好きなお友だち2人が、一緒に一冊の本を見て新たな発見をしたり、幼稚園にある絵本よりも、もっとちいさな字の本を読んでいる子がいたりして、子どもたちは刺激を受けているようでした。

また、このラーニングスペースにあるものは本だけではありません。魚や昆虫などの生き物がいたり、標本があったりします。この日は、暗闇で光る石が展示されていて大騒ぎ!すかさず鉱石図鑑を持ってきて、石の名前を調べていました。

ここにいるだけで、子どもたちは自分から「もっと知りたい!」「もっと本が読みたい!」という意欲が湧いているようでした。自ら学びたい!と思ったことは必ず身に付きます。それを実現してくれる場所がラーニングスペースです。「小学生になったら、毎日来れるね!」と、小学生になることの期待がますます膨らんでいる年長さんでした。

初めてのおゆうぎ会 #協同性 #劇遊び

今年は、3年ぶりに有観客にておゆうぎ会を開催しました。年少さんにとっては、劇をするのも初めて、お客さんの前でやるのも初めて、の初めてづくしでした。衣装を着るのが大好き!な年少さん。いろいろな動物に変身して、役になりきっていました。一人一言台詞を覚え、元気いっぱいに台詞を言ったり、歌も歌って楽しんでいました。本番は、大勢のお客さんがいて、びっくりしたりドキドキしたりしながらも、精一杯がんばっていた年少さんです。一年間で成長した姿をおうちの方々に見ていただくことができました。