こどもの日に向けて、4月26日(火)に年長さんがかぶとを作りました。このかぶとは、代々幼稚園に伝わるかぶとで、なんと真ん中に校章が入っています。新聞紙を使って、本当にかぶることができるようなサイズで作り、カッコいい校章を付けてできあがりです。

自分用のかぶとができたら、次は年少さんと年中さんの分です。心を込めて作り、プレゼントしました。小さなお友だちに喜んでもらって、うれしそうな年長さんでした。年長さんがこのカッコいいかぶとを小さなお友だちにプレゼントすることが、代々受け継がれています。来年は、きっと年中さんが年長さんになって、すてきなかぶとを作ってくることでしょう。

| 1 | 2026年1月6日 | 園庭でみーつけた!その2 #自然との関わり・生命尊重#言葉による伝えあい |

| 2 | 2026年1月5日 | 園庭でみーつけた!その1 #自然との関わり・生命尊重 |

| 3 | 2025年12月29日 | 大掃除で心もすっきり! #健康な心と体#社会生活との関わり |

| 4 | 2025年12月28日 | 今年も開催!お店屋さんごっこ #異学年交流 #社会生活との関わり #数量・図形・文字等への関心・感覚 |

| 5 | 2025年12月27日 | 避難訓練で消防車がやってきた! #社会生活との関わり |

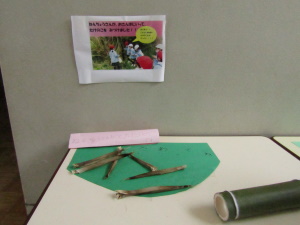

散歩に行って大発見!!

年長さんが、春の自然を探しに散歩に出かけています。これまで、学園内の実習田や、サッカー場、鉄神社に行きました。首から下げられるマイ図鑑を必ず持参していくので、行った先々で見つけた植物や生き物を照らし合わせて、名前を覚えたり、友だちと教え合ったりしています。先日シンフォニーホールの裏を散歩していたときです。こどもたちが、「あー!!」と言いながらバーッと駆け寄ったのが、なんと大きなタケノコです!それも一つではなく、何本もありました!!これまで、絵本の中や図鑑でしか見たことがなかったから本物を見たのは初めて、という子も多くいて、恐る恐る触ったりにおいを嗅いだりしていました。にょきにょきと土から顔を出したタケノコは、子どもたちの背よりも大きなものもあり、背比べをしてタケノコの高さを調べている子もいました。

「年少さんや年中さんにも見せてあげたい!」と、折れているものをいくつか園まで持って帰ってきました。子どもたちの玄関に飾っています。植栽さんが、本物の竹を持ってきてくれて、タケノコのその後もわかるような展示にしています。

年長さんが見つけた大発見が、年少さんや年中さんの興味や関心を広げ、園全体の学びになっています。

預かり保育「キリっこ」

これまで、放課後のお預かりを外部委託しておりましたが、この4月より幼稚園で運営していくこととなりました。預かり保育の名前は「キリっこ」です。「今日、僕キリっこに行くんだ~」と既に子どもたちにも少しずつ浸透しています。園での保育の後、キリっこでおやつを食べ、お迎えの時間までキリっこ専任のスタッフの先生方やお友だちと一緒にたくさん遊びます。異学年のお友だちと一緒に遊ぶことをとおして、互いに良い影響を与えあっています。「体操」「バレエ」「アート」のプログラムもあり、お預かりの時間中に習い事もできるようになっています。放課後の時間が充実していて、学びの多い一日を過ごしています。

アトリエの時間が始まりました♪

今日は年中組で“アトリエ”の時間がありました。“アトリエ”は、小学校の図工の先生と一緒に、造形遊びをしたり、製作を楽しんだりする活動です。今日は母の日のプレゼントとして、花束を作りました。どんな花束かというと…、野菜スタンプで描いたお花です!ピーマン、玉ねぎ、オクラ、れんこん、チンゲン菜、でスタンプしました。「バラの花みたい!」「ピーマンのお花もステキ!」「小さいお花をたくさんにしてもいいね!」など、子どもたちはいろいろな形を花に見立てて、楽しんでいました。また、色の混ざり合い、野菜の香りや感触、スタンプする音など、子どもたちの五感に働きかける活動となりました。絵の具が乾いたら、花束にします♪おうちの方に喜んでいただけることを楽しみに作る子どもたちでした。

年少さんが入園しました!

4月7日(木)に入園式を行いました。かわいいかわいい年少さんが入ってきたと同時に、これまでの年少さんは年中さんへ、年中さんは年長さんへ、進級しました。小さなお友だちが入ってきたこと、一つ上の学年になったことで、子どもたちからは喜びが溢れています。これまで甘えん坊さんだった子も、なんだか急にお兄さん・お姉さんになったように感じています。朝の登園バスから降りて、玄関までは、年少さんと手をつないで歩いてくるのですが、年少さんはお兄さん・お姉さんに手をつないでもらい、とてもうれしそうです。

12日(火)には、対面式をしました。年少さんへ、年中さん年長さんがプレゼントを渡しました。プレゼントをもらって、にこにこの年少さんに、年中さん・年長さんが「よろしくね!」「いっぱい遊ぼうね!」とたくさん声をかけていました。入園した年少さんも、進級した年中さん・年長さんも、みんなで育ち合っています。

修了証書授与~幼稚園で一番楽しかった思い出スピーチ~

3月16日(水)に、修了証書授与式を行いました。年長さん1人ひとりに修了証書が手渡され、立派な態度で受け取っていました。そして、ステージ上で「幼稚園で一番楽しかったこと」をスピーチしました。「僕が幼稚園で一番楽しかったことは、お外遊びです。お友だちとたくさん遊んだことが心に残っています。」「私が幼稚園で一番心に残っていることは、運動会です。リレーで2位になって悔しかったけど、楽しかったです。」と、それぞれが3年間で一番楽しかった思い出を、お話してくれました。みんなの前で話すことは、毎日のホームルームで続けてきて、その積み重ねの集大成です。堂々と話す年長さんの姿は、とても輝いていました。園長先生から、「小学生になる魔法」をかけてもらい、これで晴れてピカピカの一年生になります!幼稚園を巣立っていく年長さんを、これからも応援しています。

次へのバトン

翌日に卒園式を控えた3月15日(火)、お別れ会をしました。それぞれの学年でプレゼントを作り、年長さんと交換をしました。年少さんは可愛らしい時間割表、年中さんはキラキラの鉛筆立てを作りました。どちらも、小学生になったら使える物です!年長さんは手紙を書き、自分たちで大切に育てたあさがおの種を付けて渡しました。年長さんは代々、自分たちが育てたあさがおの種を、小さなお友だちに渡して受け継いでいます。渡す相手は、2学期に運動会や遠足、お店屋さんごっこなど様々な行事で一緒だった異年齢グループのお友だちです。プレゼント交換をして、最後のお別れをしました。お別れの淋しさはもちろんですが、それぞれが一つ上の学年に進級することを実感した日にもなりました。

年長さんが、年中さんに「次のさくら組、がんばってね!」と声をかけていたのが、とても印象的でした。「自分たちは卒園していなくなるけど、あとはよろしく頼むよ」という意味が込められている感じがしました。昨年度の年長さんから受け継いだバトンを、自分たちも無事に次の年長さんへ渡すことができ、幼稚園を巣立っていく年長さんがとてもまぶしく見えた瞬間でした。

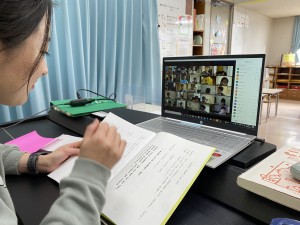

みんなで劇を形にすることができました

1月からみんなで少しずつ準備を始め、2月のオンライン期間中も練習を続け、3月になり、ようやく劇を形にすることができました。どんな劇をしようか、みんなで相談をするところから始め、子どもたちのアイディアがたくさん詰まった台本ができあがった矢先に、新型コロナウィルスの影響で臨時休園となりました。臨時休園中は、週2回Zoomでホームルームをしていたのですが、1人ずつ台詞を言ってみたり、歌を歌ったりして、練習を続けてきました。年中さんは、Zoomの中で相談をして、踊りの振り付けを決めたりもしていました。ご家庭のご協力をいただき、オンライン期間中でも練習を止めなかったお陰で、登園再開後すぐ、3月にはみんなで劇を形にすることができました。子どもたち、ご家族の皆さま、先生たち、みんなの力を合わせて、劇を作りあげることができました。その過程では、新たな可能性をたくさん見出すことができた学芸会でした。

コロナ禍で今まで通りにできないことが、他にもたくさんあった一年でしたが、できないことを嘆くのではなく、子どもたちのことを真ん中に考え、教員一同で知恵を出し合い、新しい形を生み出していくことも楽しい一年でした。

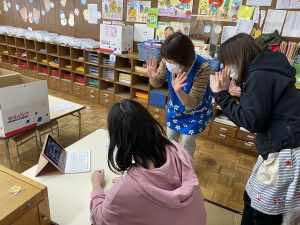

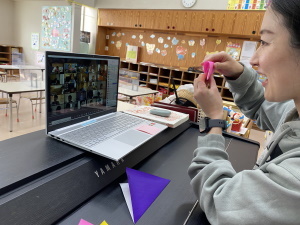

ZoomでHR♪

新型コロナウィルスの感染が急激に拡大している影響で、幼稚園は休園しています。休園中でも園とのつながりが持てるように、オンライン保育を行っています。3日(木)と4日(金)は、Zoomでホームルームをしました。ご家庭のご協力のお陰で、画面越しではありますが、みんなで会うことができました。

いつもの時間に、いつもの朝の歌を歌い、元気にご挨拶・・・直接会うことはできませんが、お友だちや先生の顔が見られて、みんなうれしそうでした♪

そして、踊りを踊って体を動かしたり、ゲームをしたり、園でやっていた学芸会を画面越しにやってみたりしました。折り紙を折ったり、鍵盤ハーモニカを演奏したり、3日(木)は節分でしたので豆まきもしました。

登園できなくても、Zoomでいろいろなことができます!今週もいろいろな可能性を探してみんなでチャレンジしてみたいと思っています。

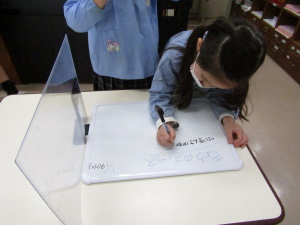

今日のニュースをお伝えします!

年長組の朝のホームルームでは、「今日のニュース」というコーナーがあります。家庭でテレビを見たり新聞を読んだりして、調べてきたことをみんなに発表してくれています。その日の気温や天気、起きた事件、コロナの感染者数などです。お当番さんが、ホワイトボードに書き留め、一日中見られるようにしています。

子どもたちは、お友だちの発表を聞き、その情報を自分たちの生活に取り入れています。例えば、「今日は夜から雨が降ります」というお知らせがあれば、「明日は雨かもしれないから今日たくさん外遊びをしよう!」と遊ぶ場所を選択する判断材料にしたり、「今日の最低気温は、-1℃です。」というお知らせを聞き、「今日も霜柱探しをしよう!」と、気温の変化を感じとり、その季節ならではの遊びをしたりしています。最近では、年中組でも、この「ニュース調べ」が始まっています。子どもたちは今、社会で起きているできごとを知り、その情報を役立てながら生活しています。これは、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の「社会生活との関わり」を育んでいるところです。

先日は、トンガの海底火山が噴火したことをお知らせしてくれた子がいました。日本国内だけではなく、世界にも目を向けるきっかけになりました。また、その噴火の影響で日本にも津波が来たことを知り、防災についても再確認をする時間になりました。世の中で起きていることから、たくさんの学びを得ています。