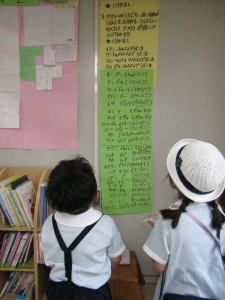

幼稚園の保育プログラムの中に、小学校の先生が担当しているプログラムがあります。

リトミック、サイエンス、アトリエ、英語、絵本の時間です。子どもたちは、どのプログラムも大好きで、笑顔いっぱいで参加しています。先日のサイエンスでは、先生に質問攻めをして、子どもたちの好奇心が掻き立てられていことが伝わってきました。これらのプログラムの実施場所は、幼稚園の園舎内だけでなく、小学校の校舎で行う場合もあります。先日は初めて、リトミックの時間に小学校の音楽室に行きました。一人一つの机に座り、気分はすっかり小学生!の年長さんでした。アトリエの時間にも、図工室にお邪魔させていただきました。絵の具でひとしきり楽しんだ後に、その場でそれぞれが描いた作品を、スクリーンに映し出していただきました。お友だちの作品を見合い、「映画館みたいだね!」とステキな時間を過ごしました。

小学校の教室に実際に行ってみるだけでなく、その場所で小学校の先生と一緒に過ごすことで、自分が一年生になったときの姿を思い描くことができます。小学生って、どんなことをするのだろう?という不安も解消されるようです。

一年生になることをますます楽しみにしている年長さんでした。

年別アーカイブ: 2022年

誕生会をプロデュース #主体的活動#協同性#思考力

9月22日(木)に、8月・9月生まれの誕生会を行いました。この誕生会をプロデュースしたのは、なんと、年中さんです!みんなで話し合って、力を合わせ、遊戯室を「お花畑にしたい!」とステキな飾りを作って、飾ってくれました。そして、歌「おめでとうを100回」を自分なりの振り付けを考えて、歌って踊り、誕生日のお友だちをお祝いしてくれました。

誕生会でどうやってお祝いしようか、まず一人ひとりが考え、それをお友だち同士で伝え合い、みんなで相談していきました。その過程で、お友だちの様々な考えに触れ、自分の考えを思いなおしたり、新しい考えを生み出したりしていくことで、思考力が育まれていきます。また、「こんな風にお祝いをしたい!」と子どもたちがやりたいと思ったことを、力を合わせて実現することで、主体性も育まれていきます。

このように、桐蔭学園幼稚園では、こどもたちの「やりたい!」を実現し、遊びを中心とした主体的な生活の中で、目には見えないけれど生きていく上で大切な力を伸ばしていきます。

電車でGO!#運動会#縦割りグループ#協同

運動会の競技は、縦割りのグループ対抗で行います。今年は、電車になって競争する「電車でGO!」にしました。年少さん、年中さん、年長さんの3人組で電車になって走り、次のグループのお友だちに電車を渡します。春の遠足で一緒に過ごしたグループと同じグループなので、先日の顔合わせでは、子どもたちはすぐに打ち解けて、話を弾ませていました。

電車になって走るとなると、3人で息をピッタリ合わせなくてはなりません。年長さんがリーダーシップを発揮し、いろいろなことを小さなお友だちに教えます。そして、みんなで力を合わせて、電車のバトンを繋ぐには、チームワークが大事です。お互いを思い合い、運動会の練習以外の場面でも同じグループのお友だちとたくさん関わり、同じ目標に向けてがんばってほしいと思います。

描いた絵が消えた!?#サイエンス#興味・関心#好奇心

サイエンスは、いつも子どもたちがドキドキわくわくすることがいっぱいで、みんなが大好きな時間です。先日のサイエンスでは、茶色の液体を綿棒につけて絵を描くと、なんと紙には、紺色の絵が出来上がったのです。見た目とは違う色になることに大興奮でした。更にその絵にレモン汁を付けると、なんとその絵が消えてしまったのです!茶色の液体は、うがい薬でした。「どうして色が変わるの?」「他にも色が変わるものってあるの?」とサイエンスの先生に質問攻めの年長さん。どうして色が変わるのかを理解するのはまだこの先ですが、不思議なことを自分でも調べてみたい!と思うことが子どもたちの学びに繋がっています。「もっとやりたい!」と子どもたちが心を動かし、興味や関心を広げる大切な時間になっています。

園内でみ~つけた!#スピーチ活動#社会生活との関わり#言葉による伝えあい

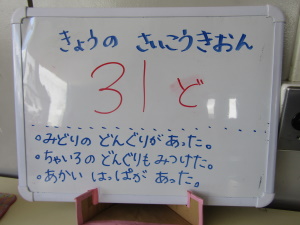

桐蔭学園幼稚園のスピーチ活動の取り組みの中に、「今日のニュース」があります。社会で起きている出来事や今日の天気、新型コロナウィルスの感染者数を調べて、みんなの前で発表し、子どもたちはその情報を自分の生活に取り入れて過ごしています。

その前段階として、まずは身の回りの変化を見つけ、みんなにお知らせする取り組みを始めました。幼稚園内で発見したことを、発表しています。「おもちゃ箱が新しくなりました。」「帽子をかぶったドングリがありました。」などです。社会のニュースを調べてきて発表するのは年長さん向きですが、これなら年中さんもできます。季節の変化や、飼っている生き物、園庭で見つけた虫のお話をしています。

新しい発見をした子どもたちは意気揚々とみんなに報告してくれます。心が動いた出来事をみんなに伝え、みんなで共有し、「私もみんなに伝えたい!」と、次々に色々な発見をするようになりました。

わくわくデー~室内編~ #遊び込む#興味・関心を広げる

梅雨明けの猛暑の日、わくわくデーを室内で開催しました。普段のわくわくデーでも行っている「工作コーナー」「遊戯室遊び」「絵本コーナー」に加え、この日は外遊びの替わりに「かるたの部屋」「ぬりえの部屋」「粘土の部屋」を設置しました。いつもとは違うわくわくデーに子どもたちは心を躍らせていました。わくわくデーのねらいは、「じっくり遊び込む」ことです。どのお部屋でも、子どもたちは夢中になって遊んでいました。かるたの部屋では、いろいろな学年のお友だちが一緒になって、札を採ることを楽しんでいました。ぬりえの部屋では、集中してじっくり塗り、できあがったときには、きらきらの笑顔で見せてくれました。粘土遊びでは、できあがった形を紙皿に並べてごっこ遊びを楽しんでいました。

どのお部屋でも、子どもたちが心をわくわくさせ、試行錯誤をしながら思う存分に楽しむ姿が見られました。様々な遊びに触れ、興味や関心の幅が広がった一日になりました。

ステキな七夕子ども会 #七夕の由来を音読 #ハンドベル演奏

7月7日(木)の七夕の日、幼稚園で七夕子ども会を開催しました。みんなで遊戯室に集まり、園長先生からのお話を聞いたあと、年長さんが「七夕物語」を音読してくれてました。舞台に映し出される映像と共に、年長さんが一人一文ずつお話をすると、それが七夕物語になっていました!年少さんと年中さんは、真剣に聞いていて、七夕の由来を知ることができました。そして、年長さんからハンドベル演奏のプレゼントもありました!年長さんが心を一つにして、キラキラ星を演奏しました。素敵な音色が遊戯室内に響き渡り、みんなうっとりと聞き入っていました。

遊戯室には、各クラス1本ずつ、飾りつけをした笹が立てられ、とても華やかでした。飾りはもちろん子どもたちが折り紙で作ったものです。短冊にお願いごとを書いて、それも飾りました。「しょうぼうしさんに なりたい」「しんかんせんに のりたいです」「なわとびが とべるようになりたいです」と、みんな思い思いにお願いをしました。こどもたちの願いはきっと空のお星様に届いたことでしょう。

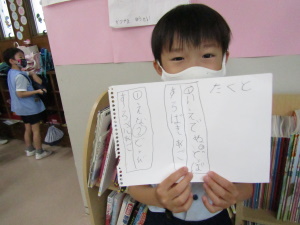

いろいろな国の1・2~♪ともだちさんか #歌で国際理解

年長組で「ともだちさんか」を歌っていたところ、最後に「みんなでうたえ 1・2」という歌詞がありました。この1・2は、日本語で「いち・に」英語で「ワン・トゥー」ドイツ語で「アイン・ツヴァイ」スペイン語で「ウノ・ドス」と歌って終わります。「いろいろな1と2があるんだね~」と気づいた子どもたち。他にもどんな「1・2」があるのか調べる活動に広がっていきました。「先生、僕調べたよ!」と次々に調べた結果を報告してくれて、あっというまに画用紙がいっぱいになるほどでした。世界地図も描いてきてくれたお友だちもいて、世界のどの場所でその言葉が使われているのかを知ることもできました。そして、今は1~7まででてくる「かぞえうた」を歌うことに発展しています。子どもたちの興味・関心が広がった歌との出会いでした。

みんな大好き♪水遊び #水に親しむ#健康な心と体

まだ6月ですがもう梅雨明けをし、真夏のように暑い日が続いています。今年も子どもたちの大好きな水遊びを始めました!先生から「水遊びをするよ!」とお話があっただけで、大興奮の子どもたちです。水着に着替え、この日は水鉄砲をして遊びました。水がかかって、あちらこちらから「キャー!!」と大歓声が聞こえてきました。子どもたちの弾ける笑顔と元気いっぱいな声が園庭中に広がっています。暑い日も、水遊びをして涼しく快適に過ごし、夏ならではの遊びを楽しみたいと思います。

わくわくデー(6/22)#絵本#お話の世界に没頭#想像力

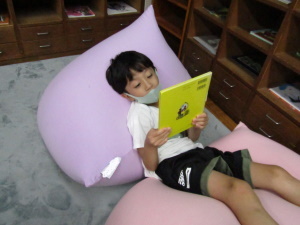

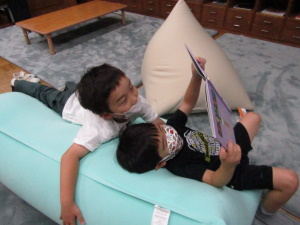

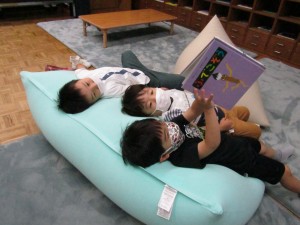

わくわくデーで外遊びに夢中になり、ちょっと遊び疲れたなと思ったときにやってくるのが「キリリンのお部屋」です。このお部屋には、絵本がたくさんあり、子どもたちがお気に入りの絵本を見つけやすい向きに並べられています。ふかふかのマットとふかふかのクッションもあり、子どもたちはリラックスして絵本を見ることができます。子どもたちには、このクッションが大人気♪自分で絵本を手に取り、お話の世界にじっくりと入り込むことができる環境になっています。自分で絵本をめくり、じっくりと絵を見て楽しんだり、お話を楽しんだりしています。同じ絵本を何度も何度も見て、見る度に新しい発見をしている子もいます。時には年長さんが小さなお友だちに読み聞かせをしていることもあります。絵本に触れることで、子どもたちの想像力が広がったり、新しい視点を持つことができるようになったりします。感受性が豊かな子に育つよう、絵本を手に取る機会をたくさん持つようにしています。