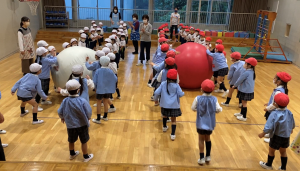

22日(水)は、幼稚園のみんなでクリスマスこども会をしました。まず、年長さんが、クリスマスのお話の劇を披露してくれました。サンタさんが落としていったプレゼントを魚さんや動物さんたちが、持ち主を探して届けに行くお話です。年少さんも年中さんも、楽しんで見てくれていました。そして、ダンスタイム♪みんなで運動会で踊った遊戯を踊り、体を動かしました。年長さんからは、すてきなハンドベル演奏もあり、とても楽しい会になりました。会の最後には、なんと、サンタさんがやってきました!桐蔭学園幼稚園の子どもたちのために、わざわざ駆けつけてくださいました。サンタさんの登場に、子どもたちは大興奮!!少しサンタさんとお話させてもらって、ますます大興奮の様子でした。サンタさんが帰ったあとも、いつまでもいつまでも手を振って名残惜しそうな子どもたちでした。

ちなみに、子どもたちがかぶっている帽子は、年少さんがサンタクロースの帽子、年中さんがトナカイの帽子、年長さんがとんがり帽子で、この日のために制作したものです。年少さんも年中さんも年長さんも、良い子ばかりなので、きっとみんなのおうちにもサンタさんがやってきてくれたことでしょう! メリークリスマス☆