10月7日(土)、幼稚園の運動会が開催されました。コロナ禍後、初のグラウンド開催となりました。当日はお天気にも恵まれ、子どもたちは思う存分に体を動かし、お友だちや家族の皆さまと一緒に楽しんでいました。

それぞれの学年のお遊戯は、練習の成果がよく出ていました。年少さんは初めての運動会でドキドキしたと思いますが、にこにこで踊っていました。年中さんは隊形移動に挑戦し、自分たちで移動ができて大成功でした。年長さんは、桐蔭学園幼稚園史上、初めてソーランにチャレンジしました。法被を着て鳴子を持って、クラス全員で心を一つにして踊りました。どの学年の子も、キラキラの表情で楽しんでいたことが印象的でした。

桐蔭学園幼稚園ならではの種目は、異学年グループによる「かめたん競争」です。幼稚園のアイドル「かめたん」の甲羅を年少さんが背負い、それがバトン代わりです。年少さん・年中さん・年長さんの3人組になって、競争していきます。練習や本番をとおして、異学年の関わりがたくさんありました。お互いに良い影響を与えあっていました。

その他にも、かけっこやリレー、親子で玉入れなど、どれもみんなが全力でがんばり、キラキラに輝いていた一日でした。

| 1 | 2026年1月6日 | 園庭でみーつけた!その2 #自然との関わり・生命尊重#言葉による伝えあい |

| 2 | 2026年1月5日 | 園庭でみーつけた!その1 #自然との関わり・生命尊重 |

| 3 | 2025年12月29日 | 大掃除で心もすっきり! #健康な心と体#社会生活との関わり |

| 4 | 2025年12月28日 | 今年も開催!お店屋さんごっこ #異学年交流 #社会生活との関わり #数量・図形・文字等への関心・感覚 |

| 5 | 2025年12月27日 | 避難訓練で消防車がやってきた! #社会生活との関わり |

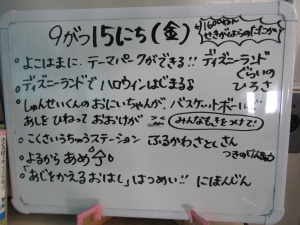

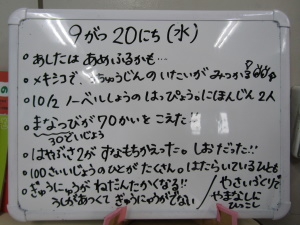

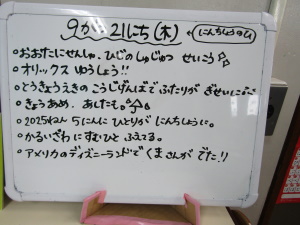

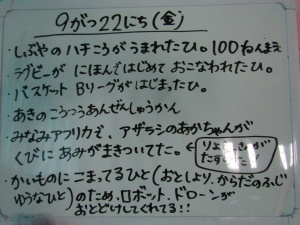

今日のニュース #社会生活との関わり #思考力

2学期になり、年長組では朝のホームルームで、「今日のニュース」を発表しています。子どもたちが「みんなに知らせたい」と思ったことを、前に出て伝えてもらっています。ニュースの内容は日本国内で起きた事件、今日の天気予報、「今日は何の日?」、世界で起きたニュース、身近な家族のできごとなど、バラエティーに富んでいます。いろいろなニュースを聞き、子どもたちはそれを自分の生活に役立て、知らなかったことを知ることができる大切な機会になっています。いろいろなニュースを発表してくれるお陰で、「自分でも調べてみたい」という子が増えてきました。また、調べたことを頭の中で整理して発表することで、スピーチ力や思考力も育まれてきました。みんなのニュースのおかげで、子どもたちの世界が広がっています。クラスのみんなが興味をもったニュースについて、みんなでさらに調べてみる活動に広げていきたいと思っています。

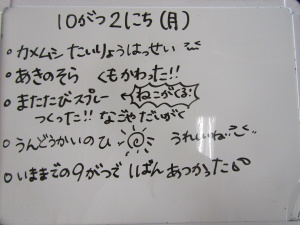

秋の自然に囲まれて #自然との関わり・生命尊重

豊かな自然に囲まれた桐蔭学園幼稚園は、園庭はもちろんのこと、少しお散歩に行けばたくさんの自然に出会えます。

幼稚園の前の坂を下りてすぐの場所に、小学生の実習田と、子どもたちが植えるのを手伝ったさつまいも畑があります。「もうすぐおいもほりだね♪さつまいも、どうなったかな?」と畑を見に行ってきました。畑に到着して最初に目に入ってきたのは、5年生が育てているお米です。もうすっかり稲穂が実っていました。一粒だけ採らせてもらい、籾殻を剥いてみました。中から米粒が出てきて、大歓声!「お米がなっているのを見たのは初めて!」という子もいました。

さつまいも畑は蔓がたくさん伸びて、ジャングルのようでした。「畑では雑草を抜く。そうすれば植えているものが大きく育つ」ということが染みついている子どもたち。気付くと抜いた雑草を大量に抱えていました!さつまいもは土の中なのでもちろん見えませんでしたが、蔓で紫色の部分を見つけて、「ちょっとさつまいもっぽいね」と、土の中のさつまいもに思いを馳せていました。

他にも、大きなへちまのトンネルを通ったり、猫じゃらしを採ったりして、秋の自然に触れ、変わりゆく季節を肌で感じている子どもたちです。

リレーの作戦会議中! #言葉による伝えあい #協同性 #思考力

年長さんがチームごとに集まって何やらひそひそ話し合っています。これは、運動会のリレーの作戦会議をしているところです。「速く走るには」「バトンの渡し方」「走る順番はどうする?」等、チームで様々な作戦会議を繰り広げてきました。これまで「作戦会議」→「チームで練習」→「みんなで競争」ということを繰り返してきました。勝負ごととなると、話し合いも真剣です。時には意見が食い違うこともあり、まとまらないこともありましたが、1位になるためになんとか折り合いをつけ、乗り越えてきました。チームで心を一つにして1位を目指す中で、うれしかったり悔しかったり、時には喧嘩もしたりして、いろいろな心の揺れがありました。様々な紆余曲折を経験し、心が大きく成長した年長さんです。

みんなが見ている目線の先では #幼小接続

外遊びをしていたある日、小学校のグラウンドから大歓声が聞こえてきました。何かと思って見に行くと小学生が運動会の練習をしていました。この日は5年生が騎馬戦をしていました。様子が気になって仕方がない年長さん。自分たちも運動会の練習中ですし、何やらとても面白そうなことをやっているな、としばらくじっと見ていました。「僕もやりたいな・・・」「小学生の運動会ってこんな感じなんだ」と興味津々の様子でした。

すぐ隣が小学校なので、いつでも小学生の姿を目にすることができます。「楽しそう!」

「やってみたいな♪」と期待に胸を膨らませ、「いつかあんなことをするかもしれない!」と小学生になった自分をイメージすることができる環境です。一歩先を行く先輩の姿を見ることができて、良い刺激になっています。縦割りグループで昨年仲良くなった一つ上の学年のお兄さん・お姉さんに会えることも、楽しみにしています。

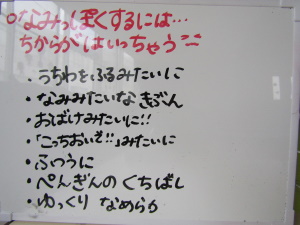

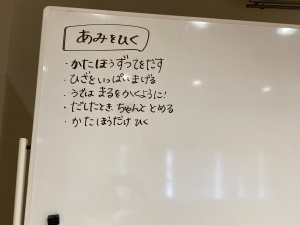

ソーランをカッコよく踊るために #言葉による伝えあい #協同性 #チャレンジ力

年長さんが運動会でソーランを踊ります。桐蔭学園幼稚園史上、初のチャレンジです!小学生のソーランチームに踊りを教えてもらったことをきっかけに、今年は「ソーランをやってみたい」「鳴子をやったみたい」と初挑戦することにしました。

踊りの練習は子どもたち主体でやってきました。一つ一つの動きは、どうやったらカッコよくなるのか、意見を出し合いました。円になると、なんでも言い合える雰囲気になるのです。例えば、最初のかまえのポーズでは「手は耳のうしろ」「地面とにらめっこする」など、気を付けるポイントを自分なりの言葉で伝え、みんなで試し、踊りに取り入れていきました。どの動きも全て子どもたちの「カッコよく踊りたい」という思いが詰まっています。みんなで踊りを作りあげていく中で、年長さんの心も一つになっていきました。運動会の学年目標「みんなで心を一つにする」が達成できそうです。

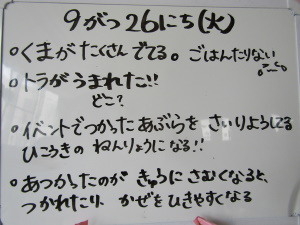

年中さんプロデュースの誕生会 #協同性 #主体的な活動

9月26日(火)、8月生まれと9月生まれのお友だちの誕生会を開催しました。桐蔭学園幼稚園では、全園児が遊戯室に集まって、その月のお友だちをお祝いしています。この日の誕生会のプロデューサーは、なんと年中さんです!自分たちでどんな誕生日会にしたいのか意見を出し、準備をして、当日の運営もしました。ステキな飾りを作って遊戯室を飾り、♪「ハッピーバースデー」の歌を楽器で盛り上げ、司会もやっていました。一人一人が自分の役割を果たそうとしている姿がありました。歌「にんげんていいな」の発表もあり、誕生者のお友だちだけでなく、みんなが楽しみ、年中さんから温かい気持ちをいっぱいもらった会になりました。

4年ぶりのおとまり会! #健康な心と体 #協同性 #主体的な活動

コロナ禍で形を変えて行っていた夏のおとまり会ですが、今回は4年ぶりに復活しました。年長さんが幼稚園に1泊しました!1日目はプールに入り、工作をして、学園内にある寮でお風呂をお借りし、その隣の食堂でみんなでカレーを食べ、夜は打ち上げ花火を見ました。2日目は、おうちの人と一緒におまつりごっこを楽しみました。

最初は、「おとまりなんて、嫌だな・・・」と言っていた子もいましたが、おとまり会が近付くにつれて、どんなことをするのかがわかり、イメージが湧いたようで、楽しみな気持ちに変わっていきました。

7月に入り、おまつりごっこの準備をしてきました。「きんぎょすくい屋」「ヨーヨー釣り屋」「スーパーボールすくい屋」に加え、みんなでやりたいお店を相談して、「まとあて・わなげや」と「マジックショー」をすることになりました。お店の看板を作ったり、店員さんの練習をしたりして、子どもたちがとてもはりきって準備をしていました。

おとまり会当日は、おうちの人と離れて、ちょっぴり淋しい気持ちをこらえ、お友だちと一緒に楽しくおとまりできました。みんなで寝食を共にし、お友だち同士の絆が深まりました。また、身の回りのことで自分でできることが増え、一回りも二回りも大きくなった年長さんです。

たまごパックでかずあそび♪ #数量・図形・文字等への関心・感覚 #学び合い

年長さんがたまごパックとペットボトルのふたで、なにやら楽しそうにしています。ご家庭から廃材のたまごパック1個とペットボトルのふた10個を持ってきていただき、かず遊びに使っています。下の写真は、8はいくつといくつに分かれるかを試してみて、お友だちにクイズを出しているところです。たまごパックのなかに、ペットボトルのふたがちょうどぴったり入り、上の段と下の段に分かれているので、いくつといくつに分かれるのか、自分で確認することができます。ペットボトルのふたを上下に並べて、数えて、8はいくつといくつに分かれるのか確かめたあと、お友だちにクイズを出しました。上の段か下の段のどちらかを手で隠して、隠している部分は何個かを当ててもらうクイズです。自分で確かめるだけでなく、お友だちに問題を出すことで、理解が深まっています。具体物を使って、実際に数えたり比べたりする活動をたくさんすることで、小学校での学びの素地が身についていきます。

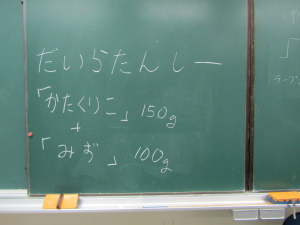

ダイラタンシーってなあに? #やってみよう #サイエンスの芽

サイエンスの先生が、小学校の理科室に連れて行ってくれました。ここに来るということは「実験だ!」と子どもたちはとてもワクワクしていました。この日は水と片栗粉で面白い現象を体験しました。

まずは片栗粉に少しずつ水を入れていき、片栗粉をお団子状にしていきました。お団子になった!と思った瞬間に、なぜか手から片栗粉がアメーバのようにダラーンと落ちていってしまいました。何度やってもダラーンと液体になってしまうのです。この不思議な現象のことを「ダイラタンシー」と言います。初めての感覚に、子どもたちは大興奮!このなんとも言えない感触を楽しんでいました。サイエンスの先生はいつも子どもたちをわくわくさせてくださいます。心が動く体験が子どもたちの豊かな成長につながっています。

この実験は水と片栗粉だけで簡単にでき、万が一、口に入っても安全なので、ぜひ皆さまにもおすすめです。この夏、ご家庭でもやってみてください♪