音楽会は、2月14日(金)~2月28日(土)に行われました。

今年も、保護者の皆様に直接ご覧いただくことができ、子どもたちの喜びも大きかったと思います。ありがとうございました。

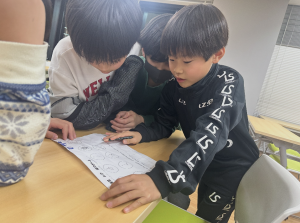

1年生にとって、はじめての音楽会でした。曲は「はるなつあきふゆ」と「きらきら星」です。音楽の授業でこれらの教材を深めていき、子どもたちは「もっと小さい部分を弱くしたい」「もっと弾んで演奏したい」など、どんどん発想が広がっていきました。音楽会のことは少し秘密にしておき、作品にどんどんこだわりが生まれたときに「実はお父さんお母さんにも聴いてもらえる音楽会があるよ」と伝えました。その時の子どもたちが大喜びしていた笑顔は忘れられません。当日は心のこもったこだわりの演奏を披露してくれました。

2年生は、「ゆうやけ こやけ」の様子を思い浮かべて歌いました。1番と2番で違う情景を声に表せるように工夫しました。また、「アイアイ」では楽しい歌声と鍵盤ハーモニカなどの合奏で演奏しました。いろいろな楽器を聴き合いながら音を合わせるのは、なかなかうまくいきませんでしたが、練習をくりかえしていくうちにそれぞれの役割を考えてできるようになってきました。最後に「勇気100%」を元気いっぱいに歌い、みんなで仲良く発表する喜びを味わうことができました。

3年生は、「エーデルワイス」と「ミッキーマウスマーチ」の合唱奏を行いました。エーデルワイスの歌は、真っ白でかわいらしい花のイメージには、どのような声がふさわしいかを考え、裏声で美しく歌えるよう、練習を重ねました。ミッキーマウスマーチの合奏は、雰囲気をがらりと変えて、楽しくてはずむような演奏の仕方や歌い方を目指しました。本番は、自分たちのイメージする世界を、しっかりと表現できたと思います。

4年生は、「オーラリー」の二部合唱と「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」の合唱奏を行いました。合唱は、美しい響きをみんなで追求しました。合奏は、リコーダーと鍵盤ハーモニカのバランスが整うよう、全員が納得するまで何度も調整を重ねました。拍にのって楽しい雰囲気で演奏し、歌うことができたと思います。

5年生は、「君をのせて」の二部合唱にチャレンジしました。美しい旋律をいかしてフレーズを考えながら、強弱の変化やハーモニーの美しさを表現できるように練習しました。また合奏「アフリカン シンフォニー」では、リコーダーと鍵盤ハーモニカをていねいに練習し、木琴やアコーディオン、低音楽器などと合わせて迫力ある演奏を目指しました。特にボンゴやコンガなどの打楽器は曲の雰囲気をつくる大切なパートですから、はっきりとしたアクセントになるよう何度も繰り返して練習したので、自信を持って発表できたと思います。

6年生は、最後の音楽会で「木星(合奏)」と「明日という日が(合唱)」を演奏しました。どちらも授業をベースに作品に取り組みました。子どもたち一人一人が、作品の特徴を捉えながら自分の課題と向き合い、少しずつ成長していく姿は音楽表現をどんどん変化させてくれました。子どもたちの中に「〇〇のような表現をしたい」が生まれてきたときに、音楽的な技能も知識も深まっていき表現が広がっていきました。音楽会を通して子どもたちが我々大人に、深まっていくことの大切さを教えてくれるような素敵な演奏となりました。

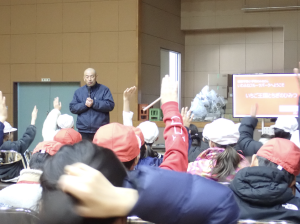

音楽会では、子どもたちはみな堂々と精いっぱいの自己表現ができました。これは、保護者の皆様のご協力はもちろん、子どもたち自身が、普段の授業をしっかり積み重ねてきた証です。

保護者の皆様へ1年間の学習の成果をお見せする、という目標に向かって、みんなで意見を出し合いながら練習を積み重ねてきました。子どもたちにとって、とても大きな力になったと思います。

これからも子どもたちのコンピデンシーの育成のために、音楽科は尽力してまいります。