前回の教育実践に引き続き、今回は「昔のくらしとしあわせ-しあわせクロニクル-」「スポーツの力」「桐蔭小起こし」「口に出す言葉の力を考える」の4つのゼミの取り組みについてご紹介いたします。

①「昔のくらしとしあわせ」

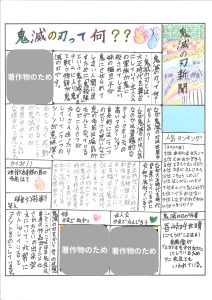

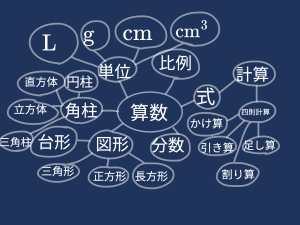

このゼミは社会科と特に関連の深いゼミとして、今の自分が“しあわせ”を感じるものについて、歴史的な視点を持って探究的にアプローチしていくゼミです。例えば野球が好きであれば、野球がいつどのようにして始まりどんな変化をして現代の野球に辿り着いたかを調べる中で、昔の人が感じていた野球への思いにも触れていきます。自分の好きな野球が過去、人々にどんな影響を与え発展をしていったのかを調べ考えることで、野球の普遍的な魅力のようなものを自分なりに考えることになると思います。このように、好きなものを歴史的な視点を持って探究することを通じて、“しあわせ”な生き方を考えるきっかけになって欲しいと考えています。

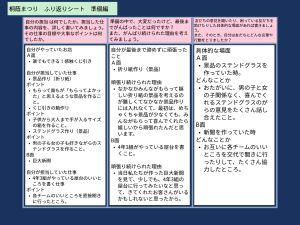

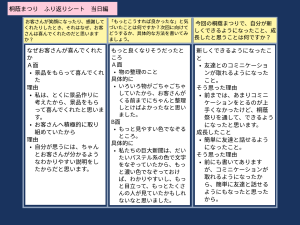

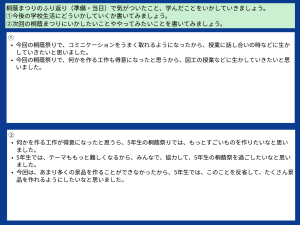

ゼミの取り組みとしては、まずは自分の興味関心の深ぼりをすることから始めました。一人ひとりが自分自身と対話しながら、テーマを設定していきました。また、異学年でのゼミという点を生かして、自分の取り組み状況の報告や困っていることの相談など異学年間で行い、上の学年は下の学年にアドバイスを送れるように努め、下の学年は上の学年の取り組みの仕方を学べるように、3年生から6年生を1名ずつ配置した小グループを設定し、活動を行っています。探究のサイクルを行っていく中で、湧き上がってくる疑問や関心に基づいて自分で調べたり、友達に聞いたりする子どもたちの様子が見られ、探究活動がどんどん深く、広くなっていきました。この探究活動の終着点は新聞作成、またはポスター作成&発表です。調べ進めたものをどのように自分の言葉にして書き、自分の言葉で話すのか、最後まで学びが続いていきます。

②「スポーツの力」

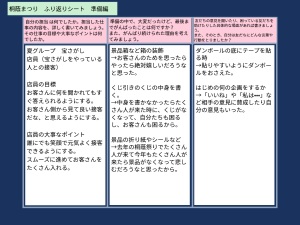

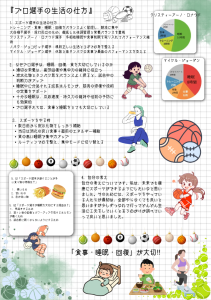

スポーツにはどんな力があるのか。見ること、すること、支えること、知ることなど、スポーツでは自分の適性に応じて、多様な関わりをすることができます。見ることで感動をもらったり、することで達成感やチームでの喜びを味わったり、支えることでチームに貢献する気持ちが芽生えたり、知ることでよりスポーツの世界が広がったり…。スポーツには人を動かす力があります。そんなスポーツの力を、世界で取り組まれている競技を軸に探究し、その魅力を探っていこうというテーマでこのゼミがスタートしました。このゼミのメンバーにはスポーツが大好きな子どもたちが多く集まりました。そのメンバー一人ひとりが自分の大好きな競技を軸にしながらスポーツの力に迫っていく探究を進めていきました。

まず、自分自身がどんなスポーツに興味があるのか、また興味があるスポーツの中でも特にどんなことに関心があるのか調べ考えていきました。またその中でもよりイメージが広がりやすい事柄を取り出し、そこから第1段階の探究テーマを設定し、そのテーマついて調べ深め、自分の考えを書く活動を行っていきました。一つのテーマで探究をしていく中で、新たな疑問や関心が浮かび上がることを大切にしながら、次の探究へとつなげていきました。

ある児童は、自分の好きなスポーツ選手を調べ深めていく中で、その選手の生活スタイルに興味関心をもち、その中でも特に気になった食生活を探究しました。また、スポーツごとに大切にする食生活は違うのかなど他のスポーツとの比較を行っていました。

ある児童は、自分の好きなスポーツは世界で競技人口が多いということがわかったので、反対に競技人口が少ないマイナーなスポーツは何なのか、そしてなぜその競技が取り組まれているのかというような方向性で探究を深めていっていました。

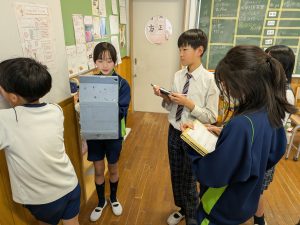

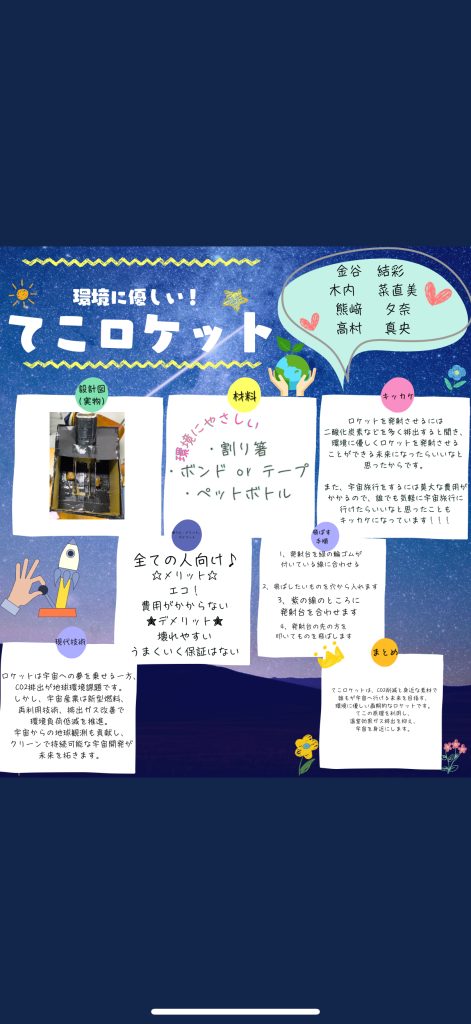

1/27(火)に5・6年生がゼミ内発表を行いました。今まで取り組んできた探究の内容をまとめ、自分の提案や考えをポスターセッション形式で発表しました。その発表を聞いた3・4年生はスポーツに関する新たな視野が開けたようでたくさんの気付きがあったようです。5・6年生は実際に聞いてもらう活動をとおして、自分のポスターや原稿を改善していくことによって、より多くの人たちに自分の探究内容がもっと効果的に伝わるものになるのではないかと感じた人が多くいたようでした。5,6年生に関しては全体発表が残されています。より多くの人たちにスポーツの力が伝わるような発表内容になるように一人ひとりが早くもポスターや原稿内容の改善に励んでいます。

③「桐蔭小起こし」

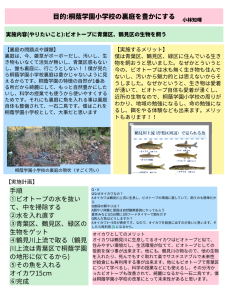

「豊か」と聞いたときに、皆さんは何を想像しますか?辞書で調べると、「ゆとりが見えるほど満ち足りた状態であること。」と出てきます。子どもたちからは「自然、落ち着く場所、人がたくさんいること、平和、お金があること、くろがねの森、おいしいご飯を食べること」など、様々な意見がありました。このように、「豊か」と言っても感じ方、考え方、重視することが人によって異なります。

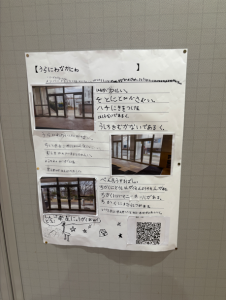

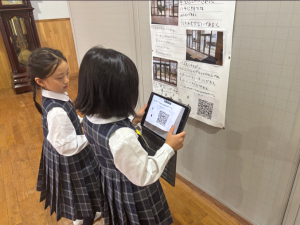

このゼミでは、異なる人がたくさん集まる「桐蔭学園小学校」を豊かにするために、自分たちでできることを考え、探究し、実行していきます。

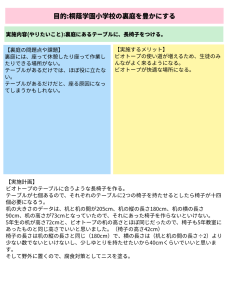

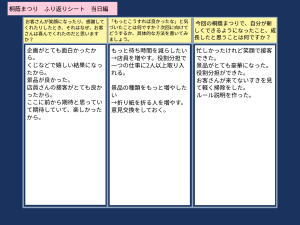

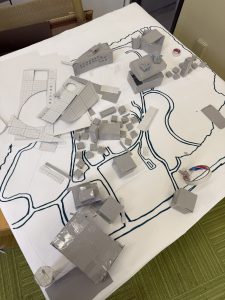

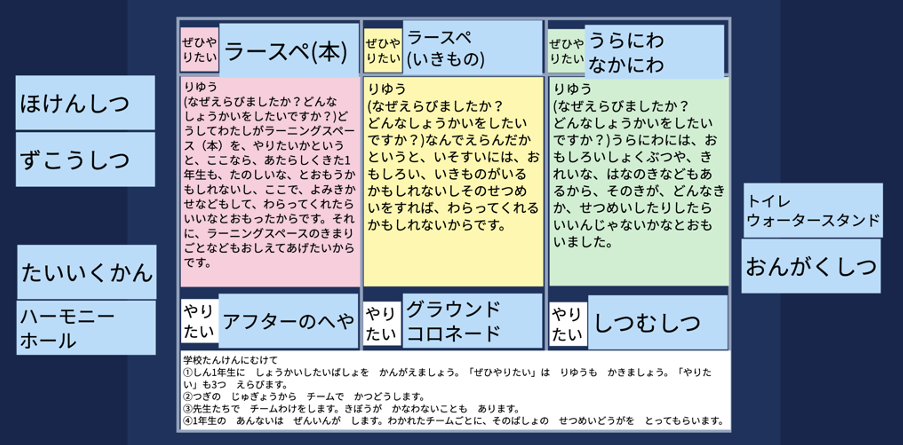

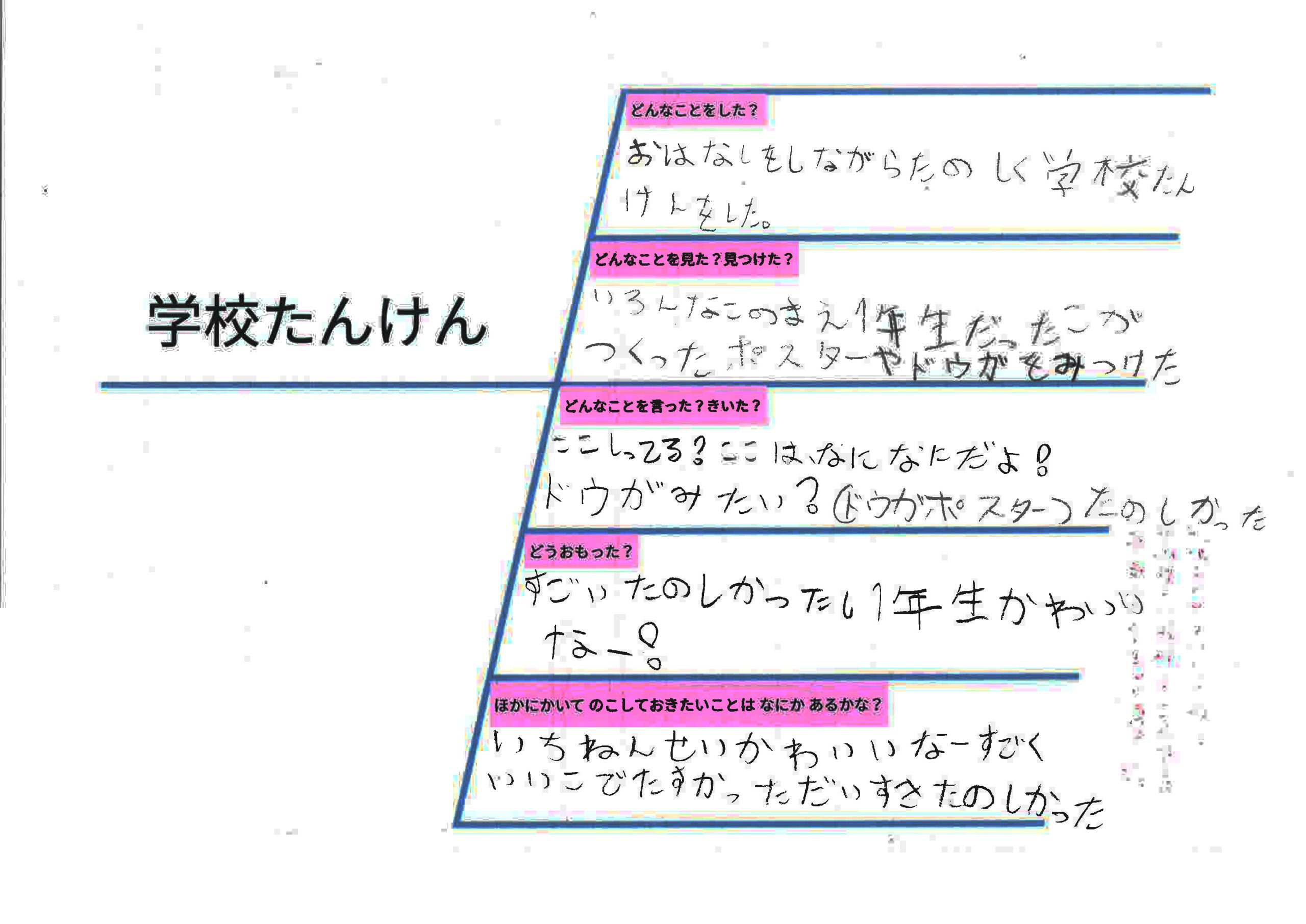

初めてのゼミでは1枚の絵からスタートしました。絵を見て「見てわかること(see)・思ったこと(think)・不思議に思ったこと(wonder)」の3点を全体でKWL(シンキングツール)にまとめました。次は個人で、学校内で豊かだと思うところを探しKWL(シンキングツール)にまとめました。それぞれの目の付けどころが異なり、価値観や考え方・考え方の違いに気が付くことができました。そして、裏庭に焦点を絞り、「豊かにするために自分がやりたいこと」を考えました。

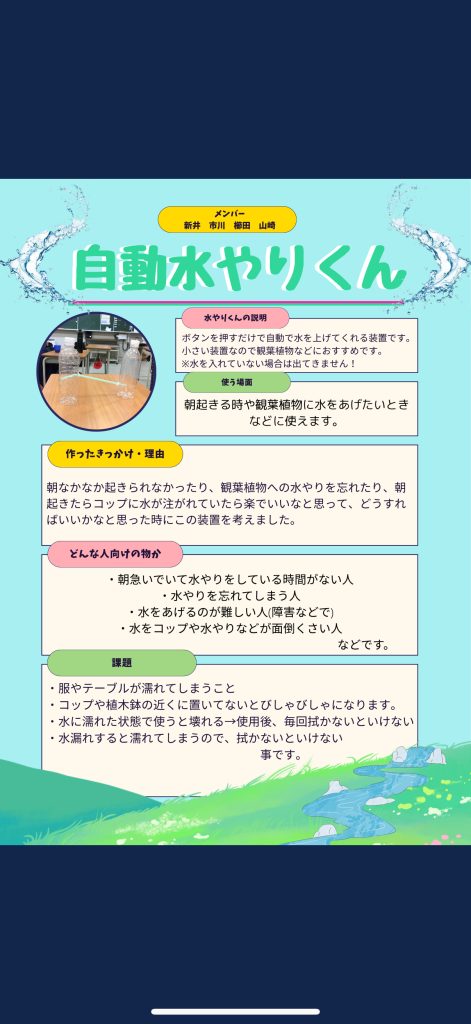

自分がやりたいことをグループ内で発表し、それぞれのグループでやりたいことを絞りました。実現するために必要な情報を収集し、整理分析し、まとめとして 「企画書」を作成しました。

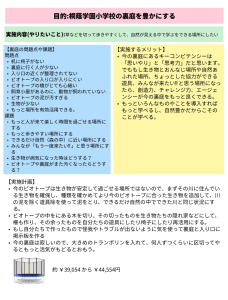

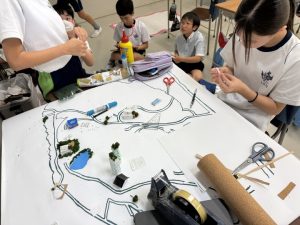

ベンチづくり・花壇の復活・ビオトープ復活・看板づくりの4つを実行することにしました。子どもたちの「やりたい」気持ちを尊重しつつ、現実的に可能かどうかを厳しく吟味しています。「桐蔭学園小学校を豊かにする」ということは学校にいる全員に関わる活動になるので、子どもたちが自分の活動に責任感を持って取り組めるかが大切です。

実際の活動に入ると、子どもたちは目を輝かせながら一生懸命に活動に取り組んでいました。ビオトープでは余分な竹を切ったり、落ち葉を集めたりと汗をかきながら一生懸命に活動していました。

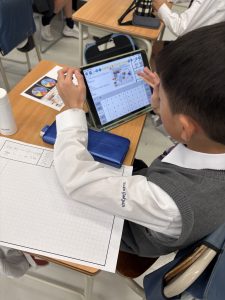

ある一人の児童が「この竹で何か作れるかも?」と言い、アイパッドで「竹で作れるおもちゃ」を調べ、早速作っていました。それが豊かにつながるか聞くと「いらなくなったものを再利用することは地球にとって豊かだと思うし、このおもちゃで喜んでくれる人がいたら学校は豊かになると思う!」と伝えてくれました。彼は竹トンボを作成しているのですが、なかなかうまく飛ばず、飛ぶためにどのようにすればよいかを調べていました。これがまさに探究なのではないかを思いました。

また、実は、花壇の復活は途中からでたアイデアです。ビオトープの復活のために伐採をしていたところ、花壇が発見されたのです。「こんなところに花壇があったんだ!」「ここに花を植えたら自然が豊かになって見栄えも良くなる!」という発言から、花壇を復活させることになりました。ただ、花を植えるだけではなく、「科学に活用したり、花をしおりにして配ったりすることで自分たちの学びに繋がり豊かになる」と考えたそうです。

現在、子どもたちはメンテナンス時期や方法、ルール、怪我の防止など様々な問題に直面し、豊かを継続させるためにどのように進めていくかを考えています。また、豊かになったかどうかをどのように調べるかも検討しています。

自分たちの学校は自分たちで豊かにする。その為には自分の意見を持ち、尚且つ、他者の考え方や感じ方に目を向ける必要があります。また「自分たちでできた!」という成功体験が、今後の未来を担っていく子どもたちの探究心にもつながると考えました。ゼミの児童を中心にみんなで桐蔭学園小学校をもっと豊かにしていきたいです。

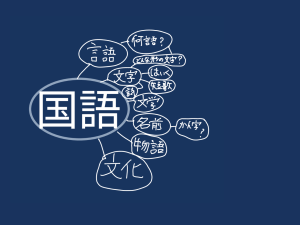

④「口に出す言葉の力を考える-お笑いや歌詞など-」

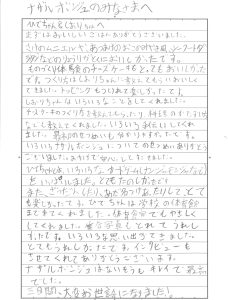

わたしたちは毎日、友だちと会話したり音楽を聴いたりして、たくさんの言葉にふれて生活をしています。言葉は、人の気持ちを動かしたり、考えを広げたりと様々な力を持っています。子どもたちも、色々なところで受け取った言葉に背中を押されたり元気をもらったりする経験があると思います。なぜ、言葉だけで人の感情を動かしたり考えを広げたりすることができるのか、言葉が持つ不思議な魅力について考え、その力について自分なりの考えを持てるようになることを目指し、日々の学習に取り組んでいます。

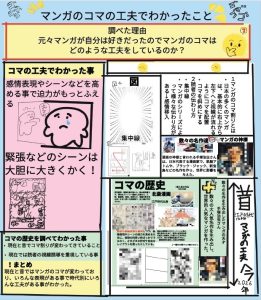

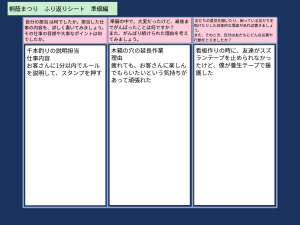

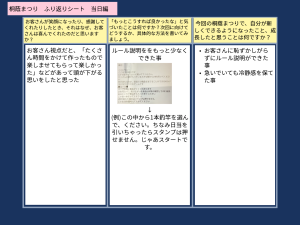

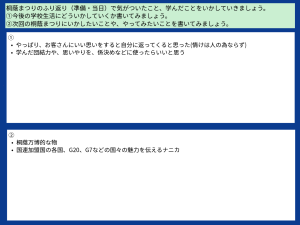

まずは、「言葉の力とは何か」について、これまでの自分自身の経験をもとに考えをまとめ、異学年グループで共有することで、多様な視点に触れる機会を取りました。その後、「友だちの言葉でうれしかった経験」を共通課題にして自分が言葉によって心を動かされた経験をふり返りました。自分が感じた思いについて、「なぜ」そう思ったのか、その答えに対してさらに「なぜ」を繰り返して深く自分の考えを掘り下げていくことで、探究の問いの立て方について、みんなで考えていきました。

その後、自分が探究したいテーマについてウェビングを用いて関心を広げ、その中から自分が突き詰めていきたい問いを見つけ出していきました。これらの活動は個人での思考とグループでの共有や意見交換を行き来しながら考えを深めていきました。

個人で深めたい問いが決まった後は、情報の集め方についての確認も行いました。様々な情報収集の方法を挙げ、そのメリット・デメリットを検討し、自分が必要だと思う方法でそれぞれ情報収集を行い、自分の考えを深めるための材料を集めました。また、その集めた材料を使い、子どもたちが立てた問いについて、仮説を立てる、比較する、分類する、歴史的背景を調べる、因果関係を考えるなど、問いを深めるための思考方法について共有しました。また、定期的にグループ内で進捗状況を確認し合ったり、中間発表としてここまでの成果を発表し、フィードバックを送り合う機会を取ったりして各自の探究の深め方を考えていきました。

-300x225.jpg)