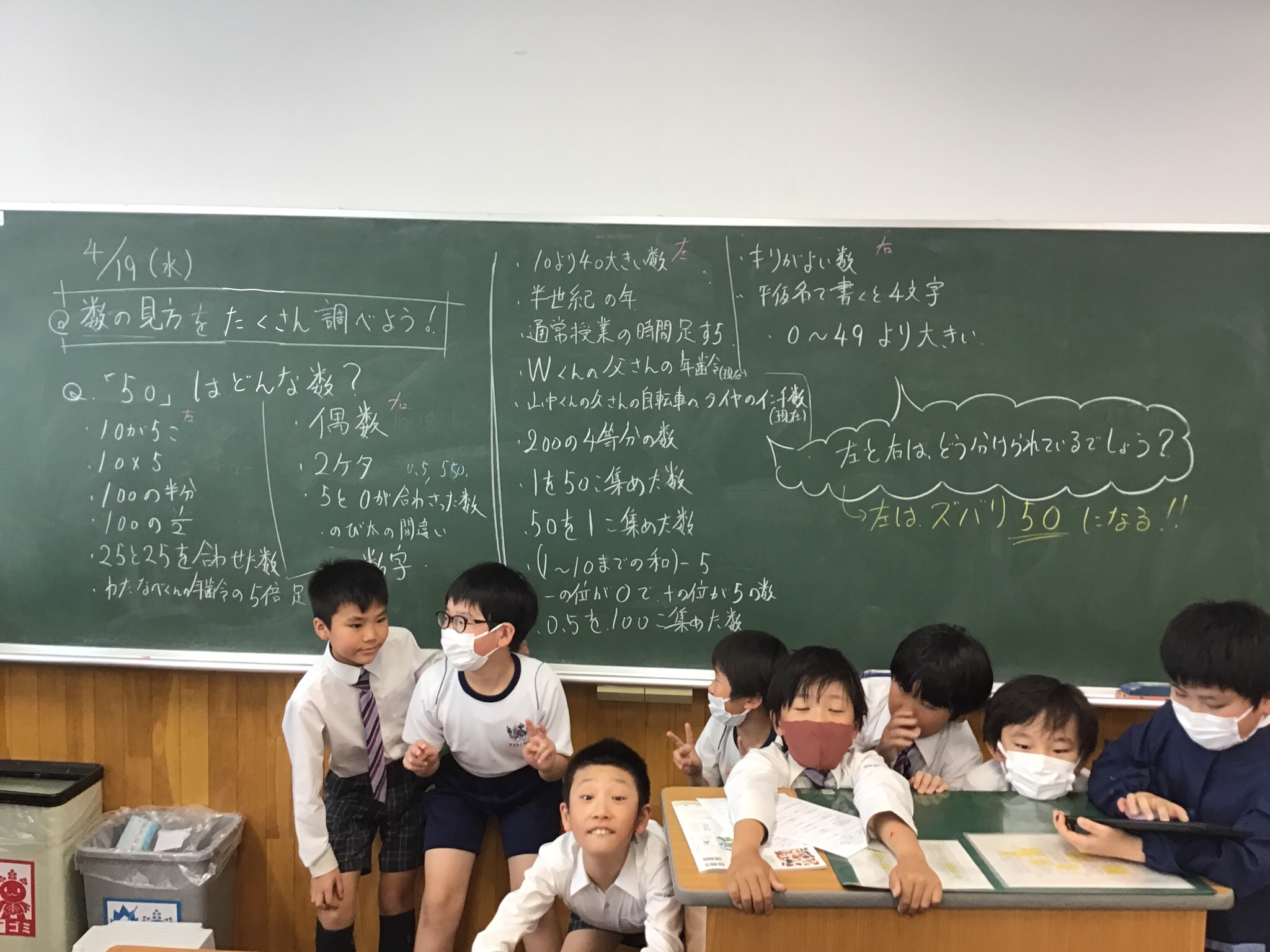

社会科では、「多角的に見て、情報収集していく」ことを重点目標として、各学年探究活動をおこなっています。その中で、今回は四年生の単元「健康なくらしとまちづくり(ごみはどこへ)」で行った探究活動の実践をご紹介いたします。

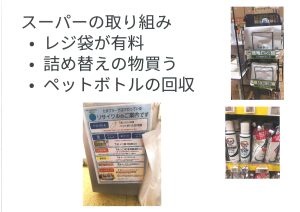

まず、昔は「そのままうめたてられていた」を知った子どもたちはびっくりしていました。その様子から、ごみの捨て方の変化に気づき、収集車が来てくれるからごみが回収され、臭いや町の景観が守られていることに改めて気づかされていました。そして、収集の仕事をしている人の一日、収集車について、ごみの種類とゴミを減らす方法(リサイクルなど)を学んでいきました。収集日と収集できるごみの種類が書かれたゴミの分け方、出し方についての表は「〇時までに出してください」や「資源の持ち去り禁止」の記述をあえて隠すことをし、なぜその記述が載っているのか、だれのための記述なのかを考えることなどを行いました。四年生なので、学びを進める中で、自分が見聞きした情報がたくさん出てきます。その中には、リサイクル以外にいろいろなゴミを減らす方法があるということ、収集車は二人乗りじゃないといけないんだということ情報、そしてエコバックってリサイクルなの?以前より段ボールがスーパーに置かれていないのはなんでだろう?などの疑問や気づきから、いろいろな人が関わっているのでは?と投げかけたり、現在世界で注目されているニュースを提示したりしながら、授業を広げていきました。

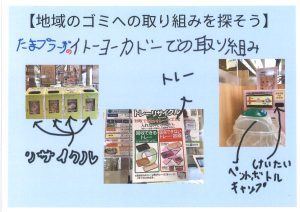

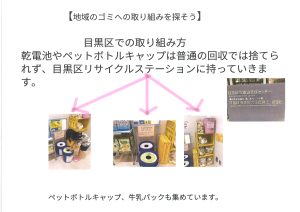

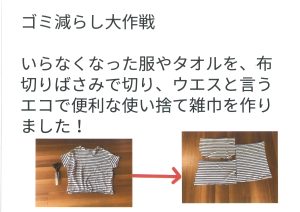

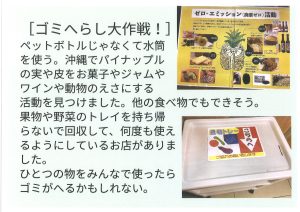

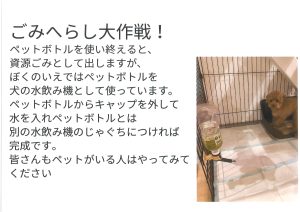

そこで、夏休みには地域のごみをへらすための工夫を調べたり、自分たちでできるごみをへらすための方法を考えたりして、宿題をおこないました。スーパーの中にはプラゴミの回収を行っていたり、コンビニの中にはペットボトルを回収してポイントを貯める取り組みが行われていたりするなどの調べを提出してくれました。自分たちでできる「ごみをへらすための方法」の単元では、ごみを使った便利グッズ(筆箱や巾着袋)を制作した児童やニンジンの皮、白菜の芯など普段は捨てる生ごみを使って作ったスープなどを調理した児童、段ボールから紙を作り出した児童もいました。この学年の児童の特徴として、「まずやってみよう」ということが存分に発揮された宿題でした。

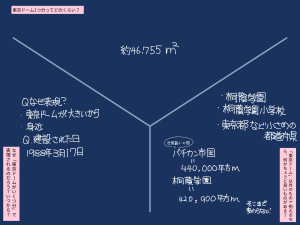

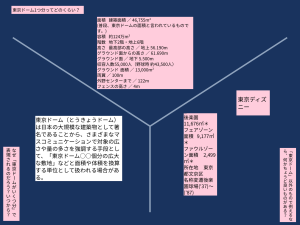

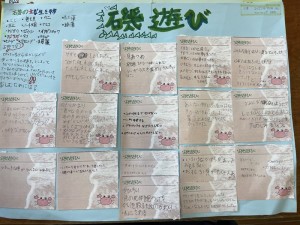

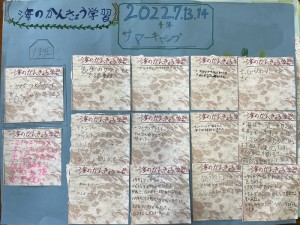

単元の最後には、自分たち一人一人がごみの量自体を減らすための方法を、授業で学んだこと、自分で調べたこと、友達の提出した宿題から考え、シンキングツールのクラゲチャートでまとめました。その上で「ごみをへらすために大切なこと」をはがき新聞(B6版用紙)に書いていきました。ごみの回収作業の人の視点で改めて調べてまとめた児童、地域の人の視点でまとめた児童、そして実際にゴミを捨てる自分たちが、どうごみを扱わなければいけないかについてまとめていました。

自分たちにとって実はすごく身近な存在である物には、いろいろな人や施設、団体が関わっていることを知り、そして調べを進めると、自分なりに考えたり、友達の考えから学びを深めたりしながら、学習できました。現在では、「では、もっと身近に見える水はどうやって作られ、どう処理されているの?」「日本に多い災害への対策を、自分の住む地域ではどうしているの?」と、まずは子どもたちがquestionを持って授業に臨んでいる姿が見えています。