1.テーマ設定

5年生では、「チャレンジ力」と「メタ認知力」の育成を主題とし、おまつりのテーマを「学年じゃないとできないことって何?」と問いかける形で設定しました。 この問いかけの結果、学年テーマを「桐蔭万博」と決定し、各クラスの出し物を学校紹介、映画など趣向を凝らした「パビリオン」として企画・準備を進めました。

2.実行委員会

おまつりに向け、各クラスから数名ずつの実行委員を募集しました。実行委員会は、クラスごとの企画を持ち寄り、集約する中心的な役割を担いました。 また、実行委員会主導で、スタンプラリーや看板作りなどの学年企画を立ち上げ、「学年として運営する」という点を意識しました。

活動期間中は、実行委員会が定期的に会議を開き、以下の2点を確認する「振り返りの場」を設けました。

- 学年テーマ「桐蔭万博」とあっているか?

- 学年全体で協力してできているか?

この定期的な「確認と振り返り」が、子どもたちが自らの活動を客観視し、修正するメタ認知の機会となりました。

3.本番におけるチャレンジと臨機応変な対応

当日は、集客状況に合わせて教室のレイアウトを変更したり、来場者からのフィードバックを受けて企画内容を修正したりと、状況に応じて自らの行動を修正する姿が多く見られました。 特に、積極的に教室の外に出て呼びかけを行うなど、予期せぬ状況に主体的に対応するチャレンジ精神が発揮されました。

4.活動を通じた学びと次年度への展望

おまつり終了後には、活動を振り返る時間を設定しました。子どもたちの記述からは、準備段階での困難(著作権問題による企画のやり直しや、意見の衝突)や、当日のトラブル(在庫切れ対応など)を乗り越えた達成感が強く感じられました。 また、「来年は6年生」という最終学年を見据え、本実践で得た課題解決力を次へと繋げようとする前向きな姿勢も見られました。

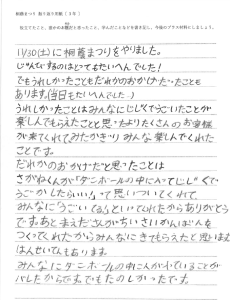

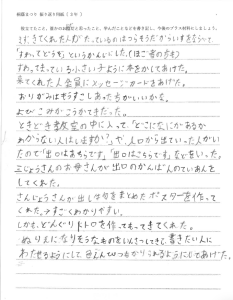

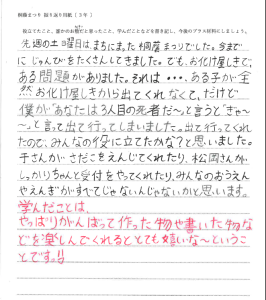

5.子どもたちの振り返りより

最初はあまり人が来てくれなくて、呼び込みで人を増やして、缶バッジが人気で、結構の人が来てくれて、在庫が無かったりする物もあって、缶バッジを予約したのに作ってもらえなかったり、いろいろトラブルがあったけど、みんな前日とか準備を頑張っていて、意見が違って言い合いになったり、著作権の問題で最初からやり直しになったりとありましたが、、そこも頑張って乗り越えていてよかったです!!!!!!みんな頑張ろう!!!!!!!っていう気持ちを感じたので、よかったです!!!!!

受付での準備では、お客さんが楽しめるようにスタンプを用意して、楽しく、回れるようにしました。そして、受付ではお客さんが使ったゴミなどを回収する、ゴミ箱を用意しました。そして5年2組でお客さんが楽しめるように、音楽を流して、盛り上げたいと思い、音楽を流しました。

当日は、パビリオンを説明できるように各パビリオンの内容を確認して、説明の練習をしました。お客さんが楽しく、わかりやすく回れるように、説明をしました。そしてお客さんからわからないことなどを聞かれた時には相手がわかりやすいように答えました。各パビリオンの魅力など伝えることができたと思います。

片付けでは、受付が早く終わったので、違うパビリオンに行き、手伝いをしました。片付けも協力することができたと思い、今回の桐蔭祭りは楽しかったです。