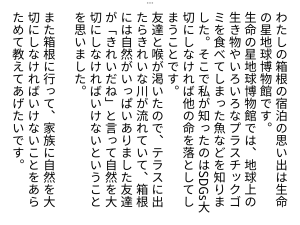

3年生の子どもたちは、昨年度までお客さんとしての参加でしたが、今回いよいよ自分たちがお客さんを招いて発表する立場となりました。

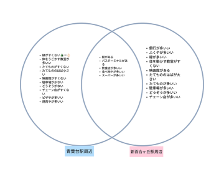

桐蔭まつりの準備に当たり、まずは3年生全体で学年の目標(「思いやり」「チャレンジ力」「協力」「みんなを楽しませる」)を確認することから始まり、それらを元に各クラスでテーマ、そして内容を決めました。クラスの話し合いは実行委員が中心になって進めました。各クラス、試行錯誤しながら自分たちのテーマや企画内容を決めていきました。

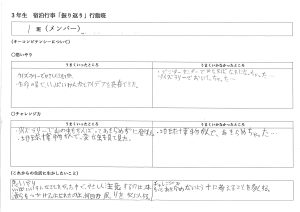

1組:「自由チャレンジワールド」

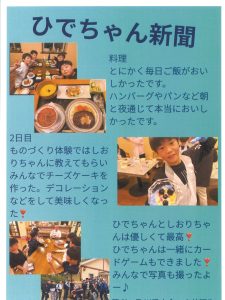

クラスを3か所に分け、「おばけやしき&射的」「クラフト」「サバゲー(サバイバルゲーム)」の3つの企画を行いました。それぞれがやってみたいことを表現しつつ、お客さんに楽しんでもらうためにはどうすればよいかを考えて準備を進めました。

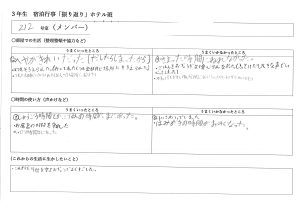

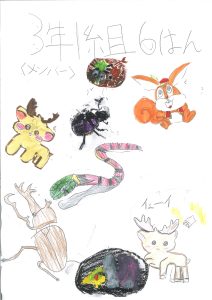

2組:「自然」

自然をテーマにして、「魚釣り」「わなげ」「射的」「おばけさがし」「自然クイズ」「スライムづくり」の6つの企画を行いました。各グループの活動や企画の中にどのように「自然」の要素を組み込んでいくかを考えながら準備を進めました。

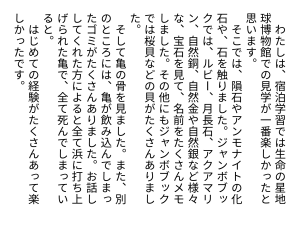

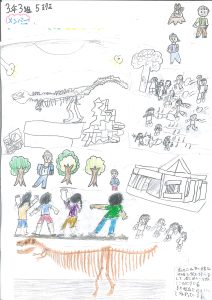

3組:「サイエンス」

サイエンスをテーマに、自分たちがやりたいことが縁日形式でまとまり、「実験(スライム作り)」「工作(レジン作り・植物の折り紙)」の3つの企画を行いました。当日の企画がスムーズに進むためにどうしればよいか、予備実験を繰り返し、よりよいやり方を模索しながら準備を進めました。

お客さんを迎えたときにどんな対応をするか、前日準備までのところで各グループで話し合っていました。しかし、当日いざお客様を前にすると、想定していなかったことも色々と起こり慌てている様子もありましたが、一人でも多くのお客様に自分たちの企画に触れてもらいたい、楽しんでもらいたいという気持ちで一生懸命おもてなしをすることができました。

まつりが終わり、あっという間に片づけを行うと、はかなさを実感するのと二か月間におよぶ準備が充実していたことを振り返ることができました。この今年の経験を生かし、来年の桐蔭まつりではさらにレベルアップした姿を見せてくれたらと思います。