4月23日、学校探検が行われました。これまでは、6年生が1年生を迎える様々な活動の一環として行ってきた行事ですが、昨年度から、最も身近な先輩である2年生の行事として実施をしています。さて、今回の学校探検は1年生の3学期から準備をしてきました。

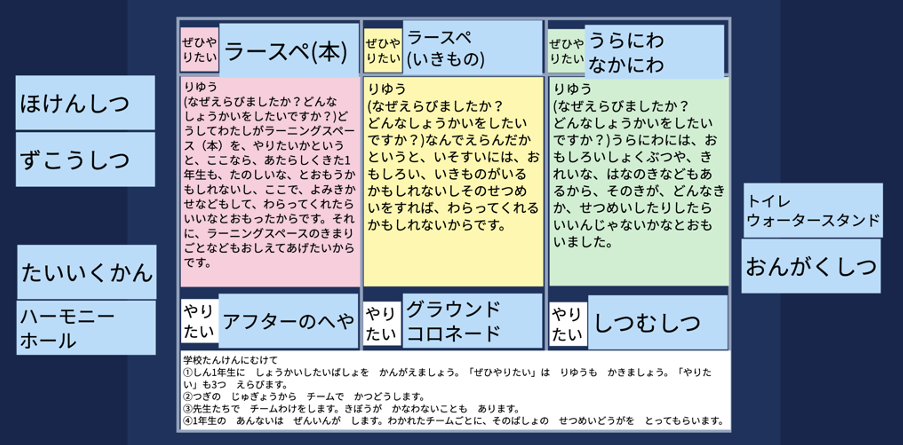

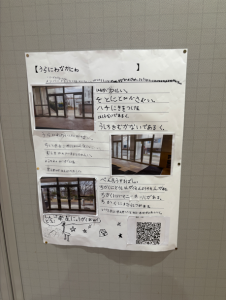

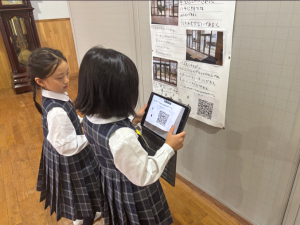

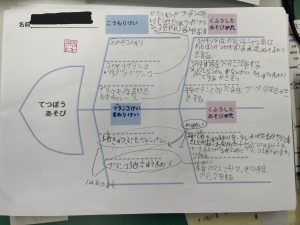

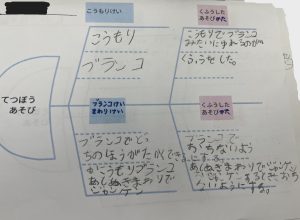

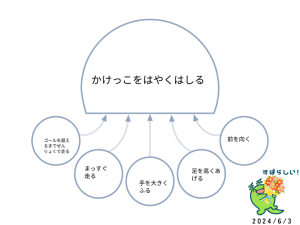

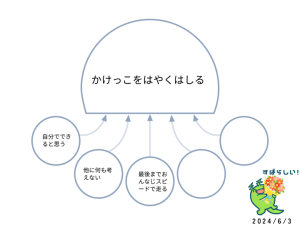

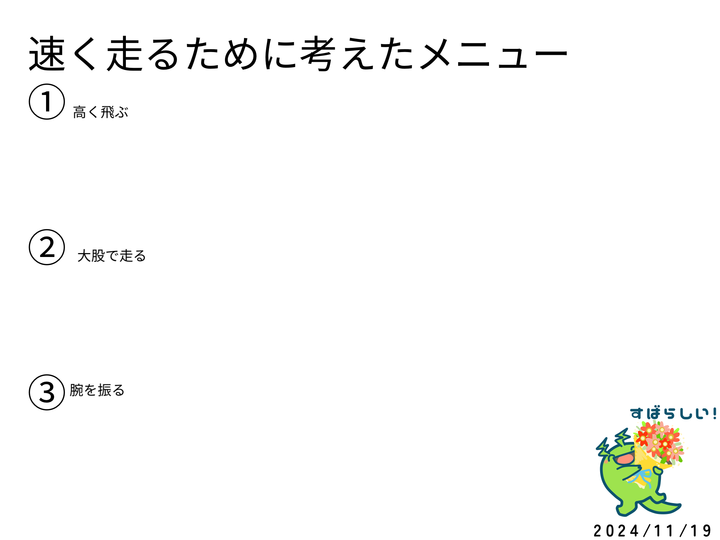

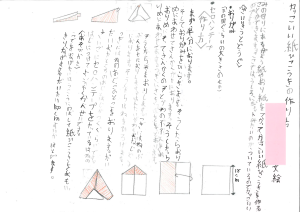

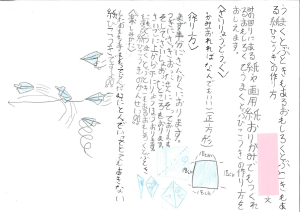

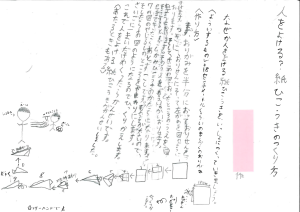

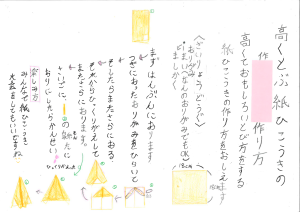

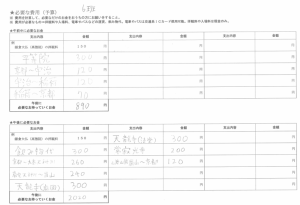

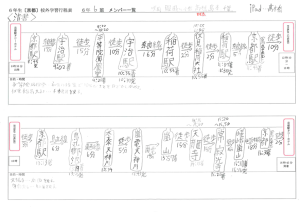

大きく成長した1年間のなかで子どもたちは紹介したい場所がたくさんあります。その、たくさんの想いをシンキングツールをつかい、希望する場所、その場所への熱量などをまとめていきました。どこか1ヶ所だけでなく3つの場所を比較しながらまとめることで、それぞれの教室の特徴もより自覚できるようになりました。下準備が終わったあとは、紹介したい場所によって分けたグループで、映像撮影チームとポスターチームに分かれて準備活動を行いました。希望したい場所によってわけているので、このグループはクラスの枠を超えたチームとなり、迎える自分達にとっても新しい仲間との関係を作っていく良い機会となりました。動画撮影はクラスを超えてはじめてのチームで活動をし、事前にシナリオ制作を行った上で撮影を行いました。動画は他教科でも撮影する機会が多くありますが、年をおうごとに子ども達のタブレット操作、そして、カメラ前でのパフォーマンスになれている児童が多くなってくることを感じます。ポスターにもこだわりのアングルで撮った写真を載せて詳しく説明できるように工夫をしました。伝える必要があることは何か、どんな説明が分かりやすいのか、チームで話し合いを重ねていきました。2年生進級後はクラス替えもあるので、新クラスの仲間と共に準備を続けていきました。実際に一年生と一緒に歩くルートの相談や、当日どのような説明をするかを具体的に考えていきました。やはり進級して目の前に後輩がいるようになったことで、意欲も高まり、より具体的な言葉がけの内容などにも気を配れるようになっていきました。当日、ペアごとに校内を移動しましたが、時に手をつなぎながら一生懸命案内をしていく様子が見られました。自分たちが用意したポスター、そして各場所紹介のショート動画を一緒に見ながら、学校生活について伝えていました。一年生もしっかりと聞いてくれて、その姿に充実感を得ることができたようです。

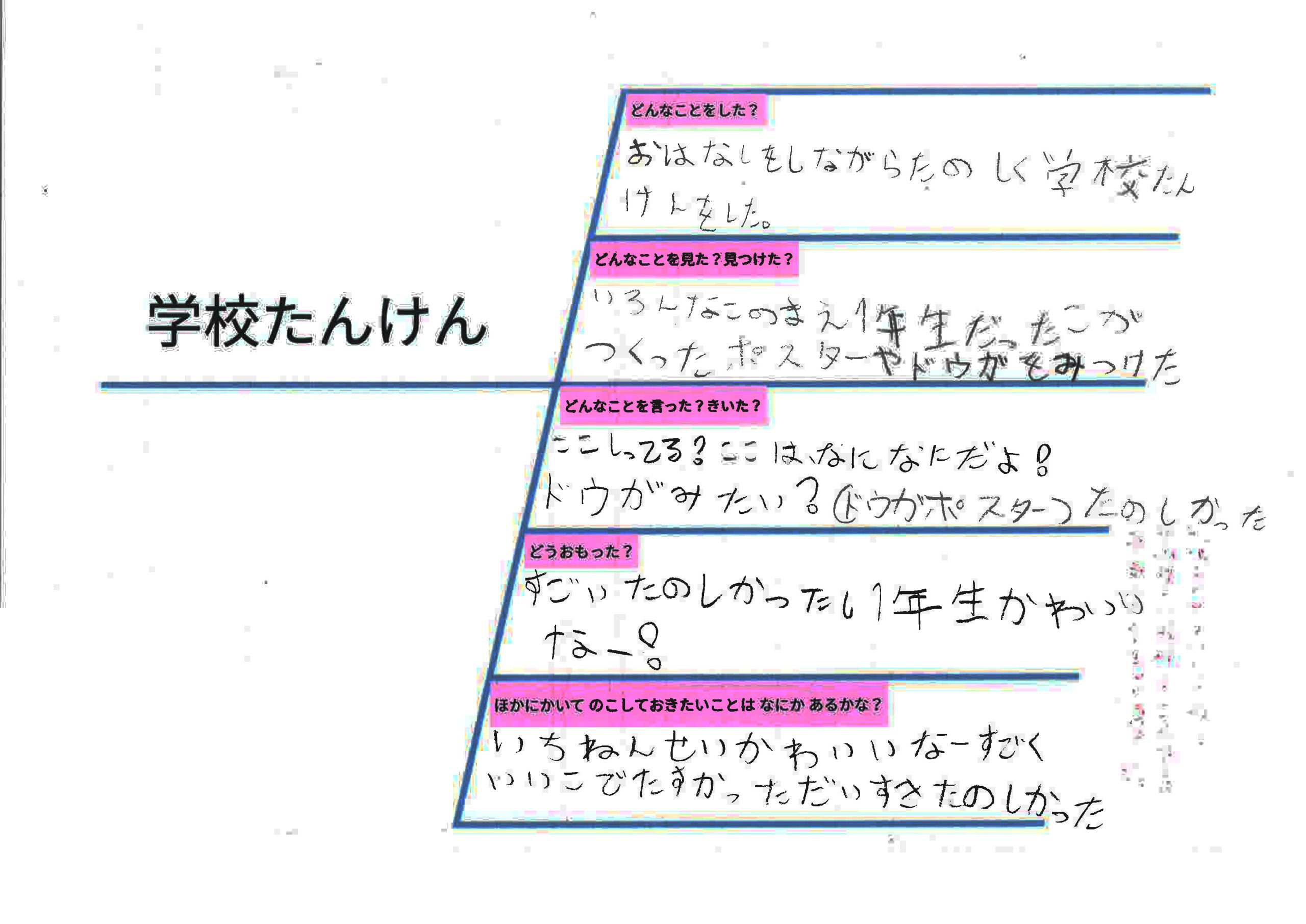

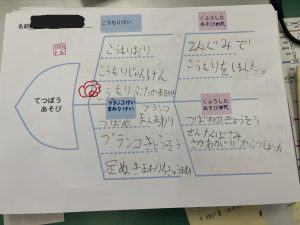

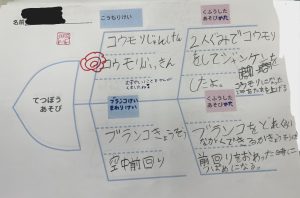

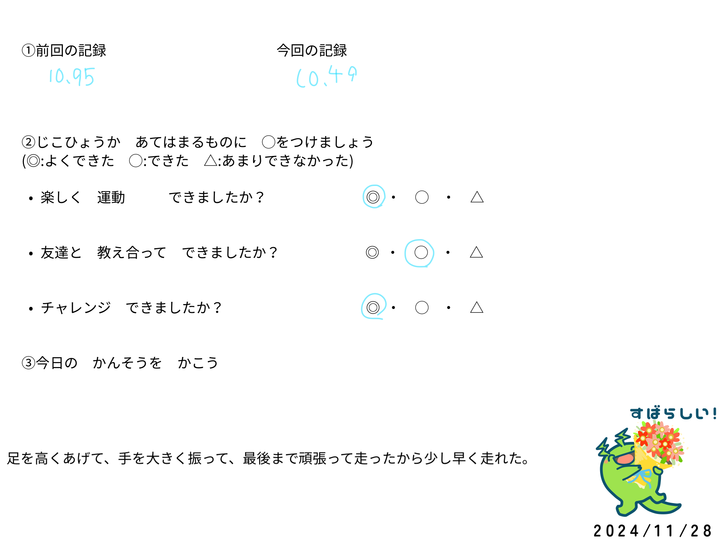

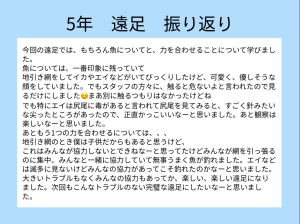

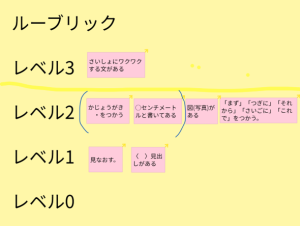

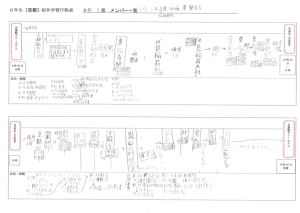

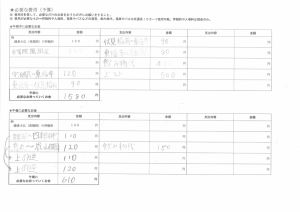

入学から約2週間が経ち、1年生も教員からのいろいろな学校紹介はきいていますが、やはり子どもたちからの言葉というのはより深く心に届くようで、今年の2年生も準備中に「去年はお兄さんたちがこんなことをしてくれた!」と去年のことを覚えている子が多数いました。最後のお弁当タイムが終わったあとも、一緒に遊んだりお話をしたりあっという間に時間が過ぎていきました。終了後は、シンキングツールを使用しながら振り返りを行いました。項目ごとに焦点を当てながら振り返ることで、単に「たのしかった」ではない、それぞれの子どもなりの記録を残すことができたのではないかと考えています。その内容を一部ご紹介いたします。

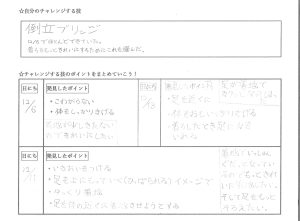

【シンキングツール・ふりかえり1】

「たのしい学校たんけん」

きょう、学校たんけんをしました。1年生と学校たんけんです。1年生かわいいな、すごい いい子だなとおもいました。でも、すごくおもしろいこととかいっていて、おもしろいなとおっていました。 いろんなことおしえたくて、すごくたくさんおしえちゃいました。げんきでおもしろいから、ついわらっちゃいました。ひる休みの時、その子とえ本をよみました。がんばって じぶんでよんでいて いい子だなとおもいました。わかんないときは、「わかんない、おしえて」っていうからおしえてあげました、そしたらすごいにこにこえがおでかわいかったです。

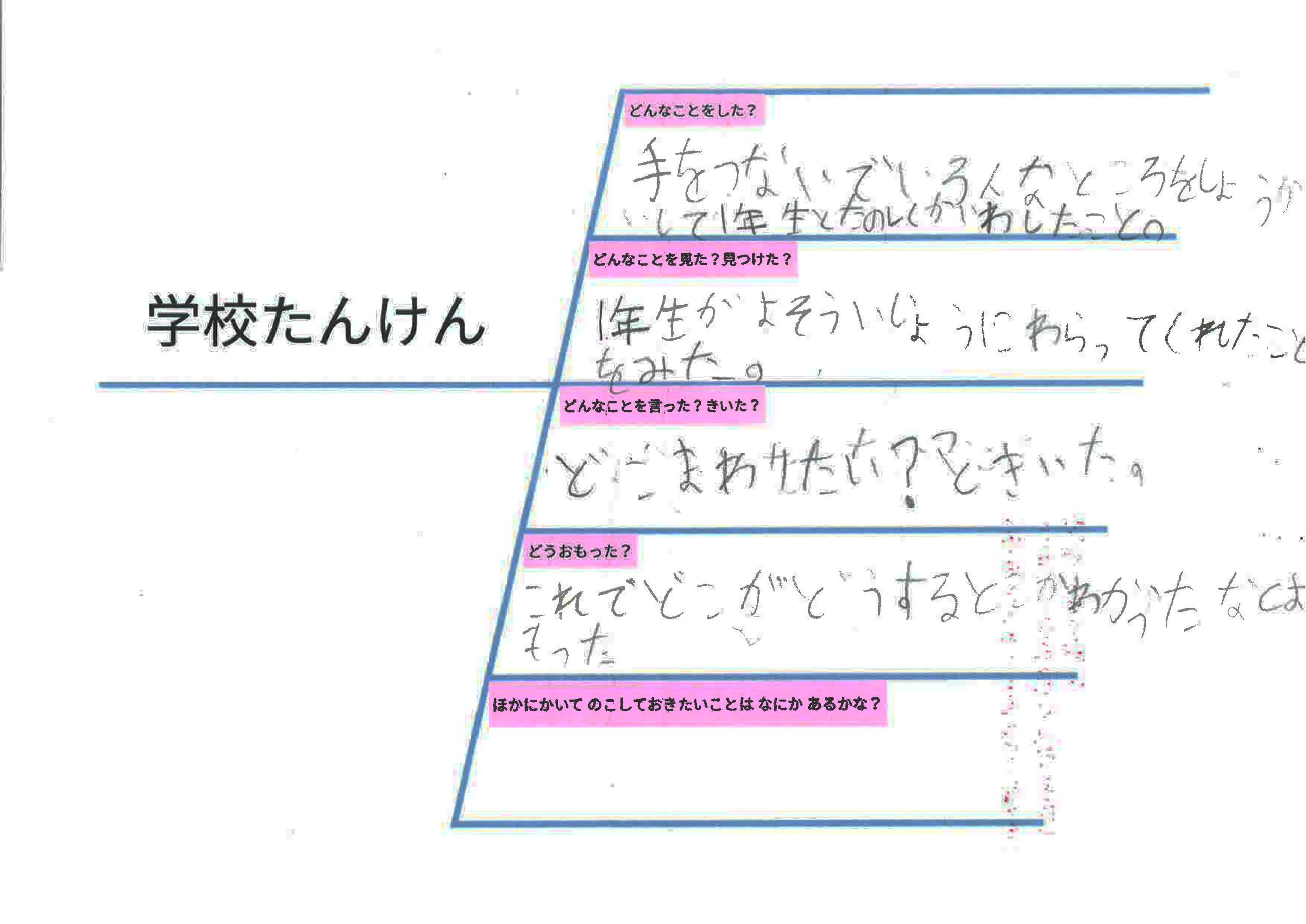

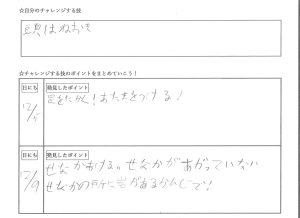

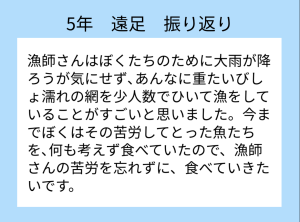

【シンキングツール・ふりかえり2】

「うれしかった学校たんけん」

手をつないでいろんなところをしょうかいして、1年生とかいわできた。「どこをまわりたい?」ときいたらわかりやすくこたえてくれた。1年生がよそういじょうにわらってくれたから学校たんけんしてよかったとおもった。さいごに わかりやすそうにうなずいてくれて「つたわったな」とおもった。2年生にとって1年生は、これから5年間ともに小学校生活をすごす大切な仲間になります。今回のことをきっかけに良い関係を作っていってくれたらと願っています。

学校紹介を通し、子どもたちは自分たちで決める場面が何回かありました。場所選定はもちろんのこと、紹介する内容、校内をまわる順番、一緒に遊ぶ方法など、子どもたちのアイデアを軸にすすめていく機会をもうけています。これは今後の校外学習や桐蔭まつりなどにもつながる大切な要素のひとつとなります。今回の経験を生かしながら、今後もさまざまな行事に積極的に取り組んで行ってもらえればと考えています。