「あ!ギターだ!」今日から新しい題材にチャレンジする4年生は、教卓に置いてあるギターに気付きました。弦を弾くとギターの音が響きます。音を聞いた子ども達からは歓声が上がりました。ギターの基本的な形をみんなで確認した後に、どのようなギターをつくってみたいのかを絵で表現しました。好きな形、食べ物、キャラクターなど、様々なアイディアが生まれました。

子ども達は3年生の時にノコギリの使い方を学習しています。つくり始める前に、初めてノコギリを使って木を切っている当時の子ども達の写真をみんなで見ました。「木をおさえる方の手に軍手をするんだよ。」など、写真を見ながら、ノコギリの正しい使い方を確認しました。(以下の写真は、提示した3年生の時の写真です。)

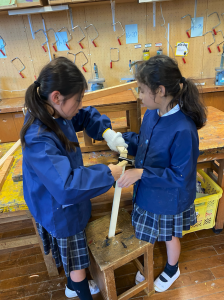

いざ、ノコギリを使ってベニヤ板を切っていきます。お互いに声をかけながら安全に使おうとする姿が見られました。切り進めていくと「切にくいところがあって…。」「どうやって切ったらいいですか?」という声が聞こえてきました。みんなでノコギリでは切りにくい場所を見てみると、曲線や角などのノコギリでは刃が通らない場所が切りにくいことに気付きました。「でも、僕切ることができたよ!」という児童がいたので、みんなの前で切り方を教えてもらいました。何度もまっすぐに切りながら、少しずつ曲線を切っていく方法や、ノコギリの刃を少し曲げながら切る方法などを教えてくれました。困難にぶつかった時に、自分なりの答えを導き出した子ども達に感心しました。

「みんなが使っているノコギリとは違う形のノコギリもあるんだよ。」と糸ノコギリを紹介しました。糸ノコギリは、刃が糸のように細いのが特徴です。今までのノコギリでは刃が通らなかった場所でも、切り進めることができます。「大井先生、早く言ってよ〜!」「本当だ!カーブも切りやすい!」糸ノコギリの特徴や得意なところを体感していました。自分が切りたい場所に合わせて、ノコギリの種類を使い分けながら切り進めていきました。丁寧に木を切って形をつくる子や、大きいギターに挑戦した子、切った木を組み合わせて形をつくる子、こだわって着色した子など、自分が表現したいことに合わせて、つくり方を工夫することができました。

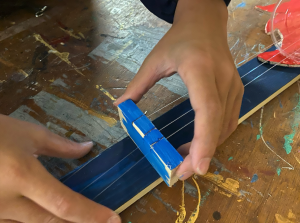

ギターの見えてきた子ども達は、いよいよ音が出る仕組みをつくっていきます。今回はプラスチックコップを接着し、その中に弦(テグス)を張ります。プラスチックコップにキリで穴を開ける時の力の入れ方、テグスの結び方、接着剤が乾くまでズレないようにするための工夫など、様々な技能が必要となる工程です。「何回やってもうまくできないよ〜。」という声も聞こえてきます。すると「あ、私できるよ!」「ここはね、こうやってやるとうまくいくよ。」など、自然と助け合う姿が見られました。自分の知識や技能を友達のために発揮することもできました。弦を指で弾くとポーンと綺麗な音が聞こえてきました。子ども達も良い笑顔です。「見て見て〜!」とギターを見せに来てくれた子。弦とギターの間に木材を挟んでいました。木材を挟むことで弦の張り具合を変え、音を変える工夫が生まれました。ギターの形から、目には見えない音に注目し工夫を始める子ども達。

材料を見ながら何やら相談している二人組。話を聞いてみると、ギターづくりの経験を活かして「二人で弾けるギター」をつくりたいとのこと。角材を直角に固定するのにも一苦労。試行錯誤から自分たちなりの答えを導き出す姿に感心しました。弦をおさえながら弾くことで、音階を奏でることができることに気付いた子もいました。隣の図工室の外から音が聞こえてきます。音階をメモに残しながら、音をひとつずつ繋ぎ合わせ、作曲をしていました。演奏風景を動画に残していたので、演奏風景をみんなで鑑賞しました。

「みんなを呼んでライブしよう!」と提案した子。スタッフを募集し、チケットをつくったり、廊下にあったパネルを組み合わせ、ライブ会場を設営したり、みんなに協力してもらいながら準備を進めます。開場の時間に合わせて、ライブ会場に集まってきます。拍手とともに、練習したジングルベルを演奏してくれました。途中演奏が止まってしまった時も、「大丈夫、大丈夫!」と声をかける子もいました。アンコールのきらきらぼしまで大盛り上がりで幕を閉じました。

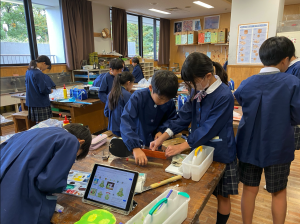

クラスの中には、一つひとつの工程にこだわりながら、じっくりギターをつくっている子もいます。教卓にはiPadが置いてあり、制作工程を撮影した動画や、授業のポイントをいつでも振り返ることができるようにしました。一人ひとりの制作ペースを大切にしながら、自分で学習を調整しようとする子ども達の姿も見られました。

完成したギターは、第55回神奈川県私立小学校「児童造形展」にも出品しました。一人ひとりの個性が輝く作品を、来場者の方々に見ていただきました。

図工では、子ども達の「やってみたい!」という気持ちを大切にして授業を行っています。表現を通して自分の気持ちに気付き、それらをどのように伝えるかを考えたりする「思考力」、また学んだ知識や経験、自分の感性や想像力を働かせて新たな価値をつくり出す「創造力」の育成を目指しています。自分らしい表現を見つけようと試行錯誤する経験が、変化が著しい社会へと一歩踏みだす力となることを願っています。