「探究の原動力」は、「探究心」だと考えます。

その事象に対して「探究心」を持っていないのに「探究」の「手続き」や「経験」をするとしたら、それは「課されているから」なのではないでしょうか?

「探究」と「課されている」ことは、本来、矛盾することのように思えます。

では、「探究心」は、どのようなときに出てくる(育つ)のでしょうか?

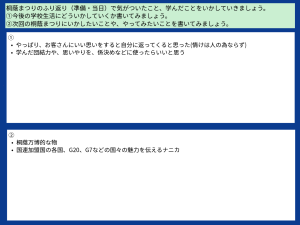

私たちは、「探究心」を以下のように定義し、以下の3つの「とき」に出てくる(育つ)と考えました。

私たちが考えた〈探究心の定義〉

↓

「どうなっているんだろう?」と「真相」や「深い部分」や「実際」を

知りたいと思うこと

↑

どのような時に?

☆1自分にプラスまたはマイナスの影響(利害)がある(あった)とき

↓↓

もっとあるように探究なくなるように探究

☆2「すごい!」と思った(畏敬の念を持った)とき

↓

ということは、その対象のものに「愛情」がある、ということだから(その「愛情」が探究のエンジンになる)。

☆3「面白い。」「変だなぁ…。」と感じ、「興味」がある場合

↑

「自分の認識と違うゾ~…。」

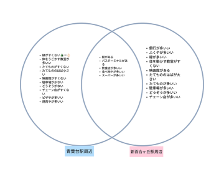

☆1の「現実的探究」は、「自立度が上がるのに比例して行われる探究」だと考えます。ですから、小学1年生には、「探究心」の「☆2」と「☆3」をアシストしよう、と考えました。

ステップ1〈6月〉

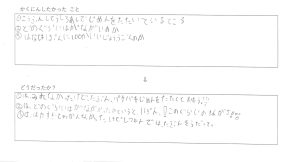

一学期に「生活科」の授業で、教材の鉢に、各自が家の人と相談して持ってきた種を蒔き、学校のテラスで水やりをし、育てた際に、観察カードの「吹き出し」で、

「めやはをかんさつして、きづいたことやぎもんにおもったことやすごいとおもったことをかこう!」

と投げかけると、「なぜ、みずやりをするだけでこんなにおおきくなるの?」

「なんで、たねからはながさくの?」という☆2に当たる疑問、気付き、「すごい。」と思ったこと、が寄せられました。

それに対し、まずクラスみんなで討議してみました。

すると、「肥料の玉を入れたじゃん。(だからだよ。)」とか「土も必要だよ。」などの「本に書いてあった。」という知識が披露されました。

それに対し、「え~、でも、水だけでも育つよ。」

という知識も出されました。それに対し、「育たないよ。」という認識も出されました。

そこで、「水だけでも育つ植物」という検索をし、そこから(そのつぼみが国語の教科書の説明文の『つぼみ』でも取り上げられていた)「蓮」を前のスクリーンで共有しました。(1年生には、まだ、各自のiPadで「検索」をすることはできない「前提」のため。)

「でも、このように『なんでたねからはながさくの?』と書いた人がいるけれど、種の中に花の小さいのが折りたたまれたりして入っているの?」

と問いかけると、「入っている。」と言う児童や「入っていないよ。芽は入っているけどね。」

と言う児童、「芽や葉っぱの素が入っているだけだよ。」と言う児童が出てきました。

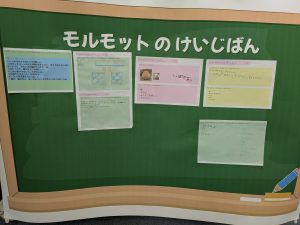

そこで、「じゃあ、後ろに掲示してある、みんなが描いた『種の中の予想図』をもう一度見てみよう。」と話し、確認しました。

添付のように、花の『赤ちゃん』を描いていた児童もいれば、葉や芽の『赤ちゃん』を描いていた児童もいれば、芽や葉の『基』を描いていた児童もいました。

その後、すぐに夏休みに備えての「持ち帰り」期間に入り、授業でのみんなでの「探究」は「小休止」となりました。

ステップ2〈9月〉

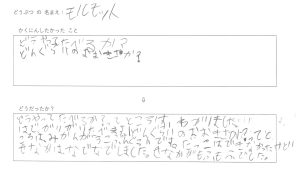

夏休みに各自が持ち帰った「鉢植え」の観察の結果、

◇1「ぽんぽんダリアだと思っていた。でも、じつは、けいとうだ。なんでけいとうなのかはわからない。けいとうもきれいだけど。」

◇2「みずやりをまいにちしても、つぼみがつきません。なんでだろう。

くきやははせいちょうしているのに、はながさかないのがふしぎです。」

◇3「つぼみがやっとできました。さいしょは、はなはいきていないとおもったけれど、いきていたので、はなってすごいな、とおもいました。」

というような☆3に当たる「気づき」「発見」「疑問」と☆2に当たる「畏敬の念」が「かんさつはっけんカード」に書かれていたので、それを共有しました。

そして、「『実は』ということは、『本当は』ということだから、『本当はどうなのか』という『真相』に気づいたことになるね。しかも、自分で、ね。まるで、コナンくんみたいだよね。」と「じつは。」の「価値づけ」をしました。

また、授業者の「夏休みの間の探究心」も伝えておいた方がいいと考え、

◆1:一学期に話題になった「蓮」の葉と「種ができたところ」を写した写真と種を割った実物の写真

◆2:シソの茎の断面が四角いことを書いた「まどみちお」さんの詩と実際にシソの茎の断面を写した写真

〈おどろいてしまった立ちがれたシソのくきを切りとってみたら切りくちが四角なのだ〉

《『いわずにおれない』まど・みちおより》を用意しました。

そして、「実は、種の中には、芽の赤ちゃんがいたんだね。生き物ってすごいよね。」と「生命への畏敬の念」と「探究心を持って探究すると『真相』にたどり着ける」ということを、またまた「価値づけ」しました。

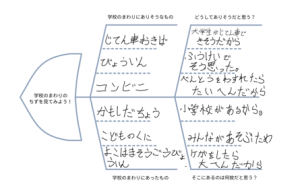

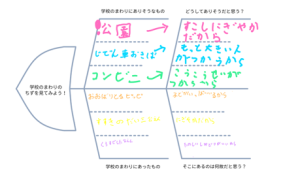

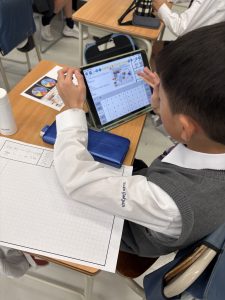

ステップ3〈9月〉

以上の「探究心へのレディネス」(探究心の芽生え)を持った状態で、

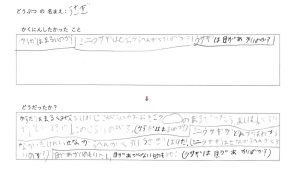

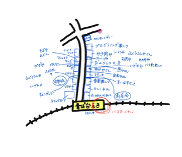

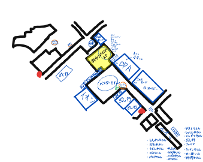

「今度は、『鉢植え』より大分大きい『学校の周りの『ビオトープ』や『鉄の森』の自然』を観察して、学校の周りの生き物や植物が、実際には自分が今までに思っていたイメージと同じか、違うか、確認してみますか?」と投げかけました。〔ねらいの提示〕

多くの児童が、「行きたい!」と言いました。

結果、以下のような「探究材料」を共有することができました。

ーーーーーーーーーーー

〈「フィールドワークビオトープではっけんしたこと」の用紙より抜粋〉

・虫は、ちかづいただけでにげるから、虫は目がいいんだなぁ、とおもいました。

・なんでわたしのずぼんの上にのってきたのかな。てんとう虫がわたしをすきなのかね。

・じつは、こけは、水にぬれているときはつるつるで、水にぬれていなかったら、ざらざらでした。

・じつは、バッタのつのは、あかだった。まえにきたときは、はっぱがすくなかったのに、きょうは、くさがおおかった。

・バッタのじゃんぷするあしのはじまりをもつと、にげられないことがわかった。

・バッタにはねがあるのはわかっていたけれど、4まいもあるのはしらなかった。

・バッタがあんなにはやいとおもわなかった。

・ちゃいろのバッタもいるんだとびっくりした。

・どんぐりがみどりだった。

・ちょうちょがはやくてつかまえられなかった。

・しょっかくがながかった。

・ショウリョウバッタのしっぽがながかった。

・ショウリョウバッタの子どもにきばが生えていたのがすごい。

・ちょうちょがいがいとはやい!

・どんぐりがみどりで、下にとげみたいなものがあった!

・コケはみどりのものだとおもっていたら、じつは、ちかくから見たら、しょくぶつだった。

・なんしゅるいもあった。しろいコケがきれいだった。

・いろんなコケがまざってみどりのもだとおもいこんでいたのかも…。

・どんぐりのぼうしがとれたのがすごいとおもった。

・つかまえてすうふんたつと、なついてくることがわかった。しょくぶつはちがうのに、せいちょうはおなじくらいのスピードだった。

・ありがありにのっている?!

・はっけんしたことは、ばったのあしがはやかったことです。

・はっけんしたことは…ちょうちょのもようは、てんとうむしみたいにてんてんをしていた。

はやいし、たかいし、とおくへとべるし、すごくほそいよ。つかまえるのがむずかしいのに、

じぶんのようふくにとまったから、一かいだけでしたが、そのバッタだけちゃいろだったよ。

すごくみどりでくさみたいだったから、あんまり見えなかったよ。

【くろがねのもりフィールドワーク】

・ふつうだったらどんぐりは一つなのに、二つついているどんぐりがあって、びっくりしました。

・はっぱをたべてる虫もいました。

・このきのこはきのぼうについてる。

・ここはもりの中だから、たいようが見えないよ。

・このきのこは、さわるとすぐくずれてしまうきのこです。

・あんまり見つけられなくて、日かげにありました。

・日なただとかれちゃうとおもいました。

・きのこにもいのちがあって、たいようからかくれているの?

・この虫、わたをもって、どこへはこぶんだろう?

・バッタはびんをひっくりがえしてもおちてこない。

・ありはびんをひっくりがえすとおちちゃう。

・じつは、どんぐりの中はかたい。なにかが入っていた。

・きのこがやわらかかった。うらはスポンジのようでした。においは、とてもくさかったです。

・中にめがありました。うらにきいろいものがありました。

・花にきみどりのみがなっていました。きっと花がさくじゅんびをしているとおもいました。

・どんぐりのぼうしからはが出るとおもっていたけど、ぼうしがなくてもはが生えていて、びっくりした。

・くものすがあってもくもがいなくて、ふしぎにおもった。

・ほそい木がはっぱがすくなかった。

・コオロギにしっぽがついててびっくりしました。

・うしろあしにとげが一ぽん一ぽん生えててびっくりしました。

・しょっかくがながくて、びっくりした。

・まゆの中に白いたまごが入っていました。

・どうぶつらしいのがほったあながあった。もしかしたら、どうぶつがそこでねたのかも。

・せみのなきごえがなにかをいっているようにきこえた。

・ラベンダーみたいな花でもみどりのみがついていてふしぎだなぁとおもいました。

・みどりのはっぱは、「ささかなぁ?」とおもったけど、わかりませんでした。

・はっぱをめくったらだんご虫やしらない虫もいました。

・草や木があるところはあついのに、草や木がないところはすずしかった。

・日にあたるときはあつかったけど、日かげだと、けっこうすずしかった。

・木は一かい目より大きかった。

・木がとても大きくて、大きくて、見たら、あとちょっとでくもにとどきそうでした。

ーーーーーーーー

これらの「発見」をクラスで共有し、その中の幾つかの「発見」に対し、「探究」へとつながる「道しるべ」が見出されました。例えば、

◎「むしは、ちかづいただけでにげるから、むしはめがいいんだなぁ。」という「予想」に対し、「どうやって確かめる?」と問うたところ、「物を置いて実験してみる。」などの考えが出されました。「でも、それで、物をよけたとしても、『音』でよけたのかもしれないよ。」という考えも出されました。

◎「(落ちていた)どんぐりがみどりだった。」という「発見」に対しては、「どんぐりは茶色。」という「これまでの自分たちの常識」とは違う「発見」だったので、「木に付いているときは緑色で、落ちてから茶色になる。」という「予想」と、「木に付いているときに茶色になって落ちるのだけど、強風などで、緑色のうちに落ちてしまったのではないのか?」という「予想」が出て、「次のフィールドワークで確認しよう!」ということになりました。(これぞ、まさに、「探究」。)

◎「このきのこは、…あんまりみつけられなくて、ひかげにありました。ひなただとかれちゃうとおもいました。きのこにもいのちがあって、たいようからかくれているの?」という「予想」に対しては、「日なたにもあるのかなぁ?」、「きのこに命があるのかなぁ?」「じゃあ、引き抜くと死んでしまうの?」「草にも命があるのかなぁ?」「じゃあ、踏まれると痛いの?」「髪の毛は切っても痛くないから生きていない?」「生きていないのに、なぜ、伸びるの?」などの会話がありました。

これらの「探究材料」の価値は、児童本人(たち)が気付いた、発見した事象である、ということです。(私たち授業担当者が提示したのは、「自然(生き物,植物)」という(探究の)枠だけです。)

かと言って、「探究心」の醸成をせずに「自然観察」をして「疑問に思ったことを書きましょう。」と投げかけるだけだったとしたら、「どんぐりはなんで茶色なの?」などという「素朴な疑問」を持つに止まり、(そもそも「どんぐり」が「茶色」であることに「理由」などないので、)「探究」へとは発展しなかったのではないかと考えます。

それが、☆2のように「すごいと思ったこと」、☆3のように「自分の認識と違うこと」を見付ける喜び(探究心)を味わう姿勢で「フィールドワーク」をしたことにより、緑色のどんぐりが落ちていた際に何も考えずに素通りするのではなくて、「これ、どんぐり?」と自分の今までの常識「どんぐり=茶色」と違う事象を意識し、「どんぐりだとしたら、まだ緑色のうちに風か何かで落ちちゃったの?それとも落ちてから『緑色→茶色』になるの?」という「自分の認識にはなかったこと」を「探究」しようという「探究の材料」を得ることができたのではないかと思います。

実際、このような「探究の材料」ならば、この後、本で調べたり、ネットで探したりしたとしても、そこに書いてある漢字や言葉の意味さえ大人が教えてあげれば、小学1年生でも「探究」をすることはできますし、「書いてあることに専門知識が含まれていたりすれば自力での『探究』は難しい」としても、少なくともこのように、「(本校では3年~始まる)『探究』に向けて、大切な『探究心』(「『すごい。』と思う」「変だなぁ…。」と思う心)を育てることができるのではないか」と考えて行っています。

-300x225.jpg)