6年算数の授業で取り組んでいる『探究活動』について紹介します。

〇算数での探究活動とは?

『統計的探究プロセスとは,元々の問題意識や解決すべき事柄に対して,統計的に解決可能な問題を設定し,設定した問題に対して集めるべきデータと集め方を考え,その計画に従って実際にデータを集め,表などに整理した上で,集めたデータに対して,目的やデータの種類に応じてグラフにまとめたり,統計量を求めるなどして特徴や傾向を把握し,見いだした特徴や傾向から問題に対する結論をまとめて表現したり,さらなる課題や活動全体の改善点を見いだしたりするという一連のプロセスである。』小学校学習指導要領 解説より

とあります。「元々の問題意識や解決すべき事柄」について解決を図る探究活動は1年かけて取り組んでいきます。

1学期の取り組みの目的は『自分の知識や興味関心の幅を広げること・調べたことをまとめて発表すること』としました。それに向けて,まず教員が例を示した事柄がどういうことなのか?を考えました。そして,自分たちがこれまで習ってきた内容や知っている知識や興味のある事象の中から1つに絞り,それが将来どのようにつながっているのか,どういう分野に活用されているのか,などの情報を集めてまとめる活動を行いました。

○教員からの事例

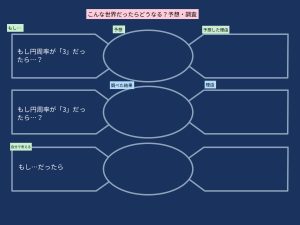

①もしも円周率が「3」で計算された世界だったら…?

円周率は,3.1415926535…と,現在は105兆桁まで計算されているどこまでも続く神秘的な数の一つです。そんな円周率が「3」としてすべて扱われたら,どのような世界になってしまうか,を子どもたちに問いかけました。5年生で習った円周率3.14が「もしも3だったら?」なんて聞かれて,「先生,何を言ってるの?」「どういうこと?」と困惑しているようすでした。中には,「計算が簡単になる。」と答えている子もいました。(確かに…)話を分かりやすくするために,子どもたちに円形のものと言えばどんなものがあるかを聞きました。すると,自転車のタイヤ・お金・ボール・めがね・フラフープ…など様々なものがあがりました。その円形のものが円周率3の世界ではどのようになってしまうかを,シンキングツール~キャンディチャート~を用いて,予想を立てて考えました。

そして,実際にどんな世界になってしまうのか情報を集めて答え合わせをしました。すると,円が正六角形となってしまうあべこべな世界になってしまうことが分かりました。自転車のタイヤが正六角形ならおしりが痛くなってしまいます。子どもたちもそんな世界は嫌だと嘆いていました。

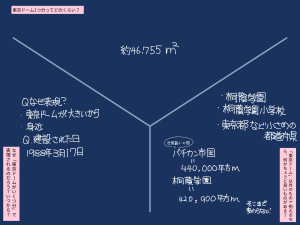

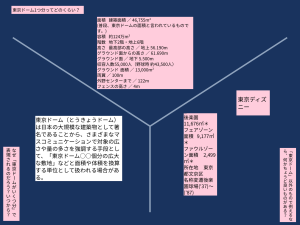

②“東京ドーム1つ分”ってどれくらい?

よくテレビなどでも大きさを比較されるときに,「東京ドーム○○個分」という表現が使われます。私も子どものころからずっと気になっておりました。子どもたちに提示した例は,富士山が噴火したときに出る溶岩は13億㎥、これは東京ドーム何個分だと思うかというものでした。子どもたちは口々に「50個分」「100個分」「いや1000個分だ!」と言っていました。正解は「東京ドームおよそ1048個分」だそうです。…子どもたちも,なんだかすごそうだけど実際はどのくらいだ?と考えていました。

そこで,今回はシンキングツール~Yチャート~を使って,「実際の大きさ」「いつからそういう使われ方をしてきたのか」「他に大きさを比べるよい例はあるか」をまとめていきました。

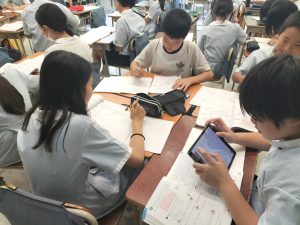

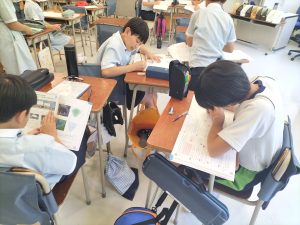

以上,2つの例を示したあとに,子どもたちは自分が習ってきた知識をまとめるために,シンキングツール~ウェビング~を活用しました。その中から,「これを調べてみたい」「これって何だろう」「どういうところに繋がっているのだろう」というものを1つに絞り,インターネットで検索したり,ラーニングスペースで資料を調べたりして進めています。

6月現在ではここまで活動しています。このあと,子どもたちは自分が調べた内容・発見・結果・もっと調べてみたいと思ったことなどをレポートにまとめて,発表をしあう予定です。今回は,自分の興味のあるものを調べ進めましたが,本来は,「元々の問題意識や解決すべき事柄」に対して,情報を集め解決を図ります。今回の活動を2学期や3学期での活動につなげてまいりたいと思います。