本校では、今年度より教科と絡めた探究学習を進めていく中で、学年に応じて段階的に探究テーマを設定し取り組んでいます。各学年の段階としては、3年次「パラスポーツ(障がい)」、4年次「福祉(高齢者)」5年次「福祉(外国人、貧困)」6年次「私たちがつくる多様で豊かな未来のまち(興味・関心×多様性)」と設定しています。

その中で、今年度の6年前期の総合探究では、「多様で豊かな私たちの未来のまちづくり」というテーマに向けて、まずは過去と現在の暮らしの比較から暮らしの違いに着目し、次に私たちを取り巻く環境の変化、そして時代背景に伴う暮らしの変化や物について調べ話し合ってきました。また、本テーマである「多様で豊かな私たちの未来のまち」という誰もが見たことも経験もしたこともない空間について、1人1人がどのように捉えているのかを確認しながら進めてきました。例えば、「豊かなまちとはどんなまちなのか」「誰にとって豊かなまちなのか」を考えていく際に、そもそも「豊か」とは何かという疑問が子どもたちから生まれました。「豊か」といっても人によって内容も基準にも違いがありますが、そこで共通していたのは、便利なものが増えることで生活はより豊かになっていくのではないかという考えでした。また、それらの便利なものは、自分だけではなく、外国人やお年寄り、小さな子どもや障がいを持っている方々にとっても便利であるということ、また、人類と共に生きるすべての生き物にとっての便利なものであることも全体で確認しながら進めていきました。

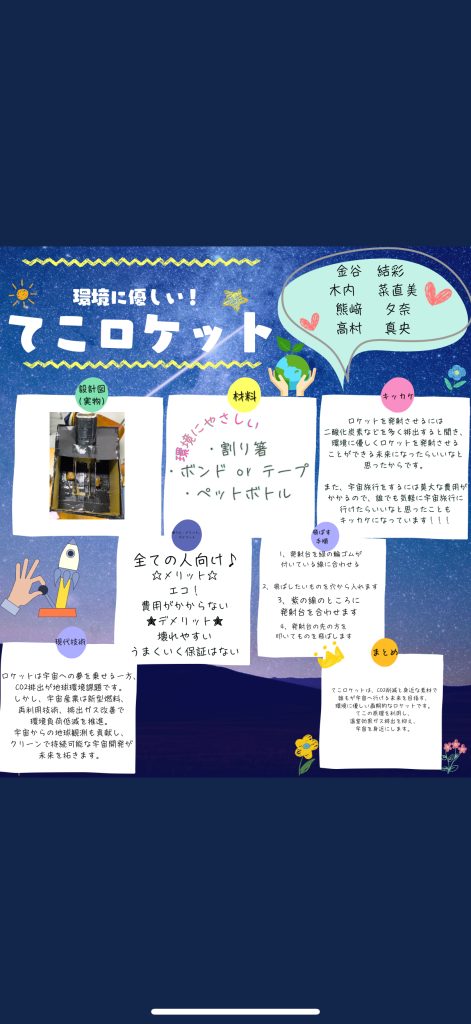

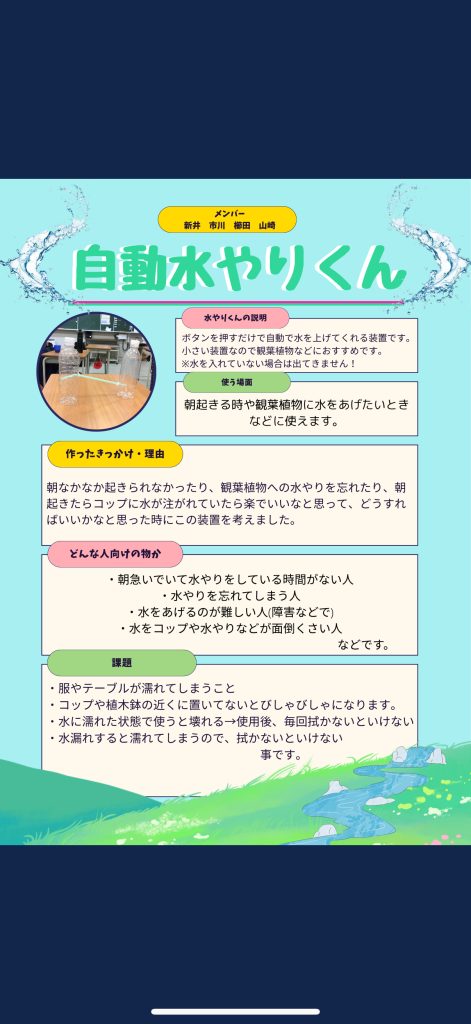

未来のまちづくりへ向けての第一段階の取り組みとして「生活を豊かにする便利なもの作り」という課題にまずは挑むことになりました。何もない状態から新たなものを生み出す活動は、決して簡単なことではありません。しかし、子どもたちの発想や世界感はいつもこちらの予想も超えてきます。自分たちのイメージが具体的な形となり、そこに便利なものの説明が詳しく加えられることでよりそのものが輝きを放ちます。そんな子どもたちの考えたものを授業参観でのポスターセッションで保護者の皆様に観ていただきました。

第一段階では、「こんなものがあればいいな。」「こんなのあると面白いな。」と、自由な発想のもと具体的なものつくりの経験を踏みました。いよいよ最終段階の「多様で豊かな私たちの未来のまちづくり」についての話し合いが始まります。

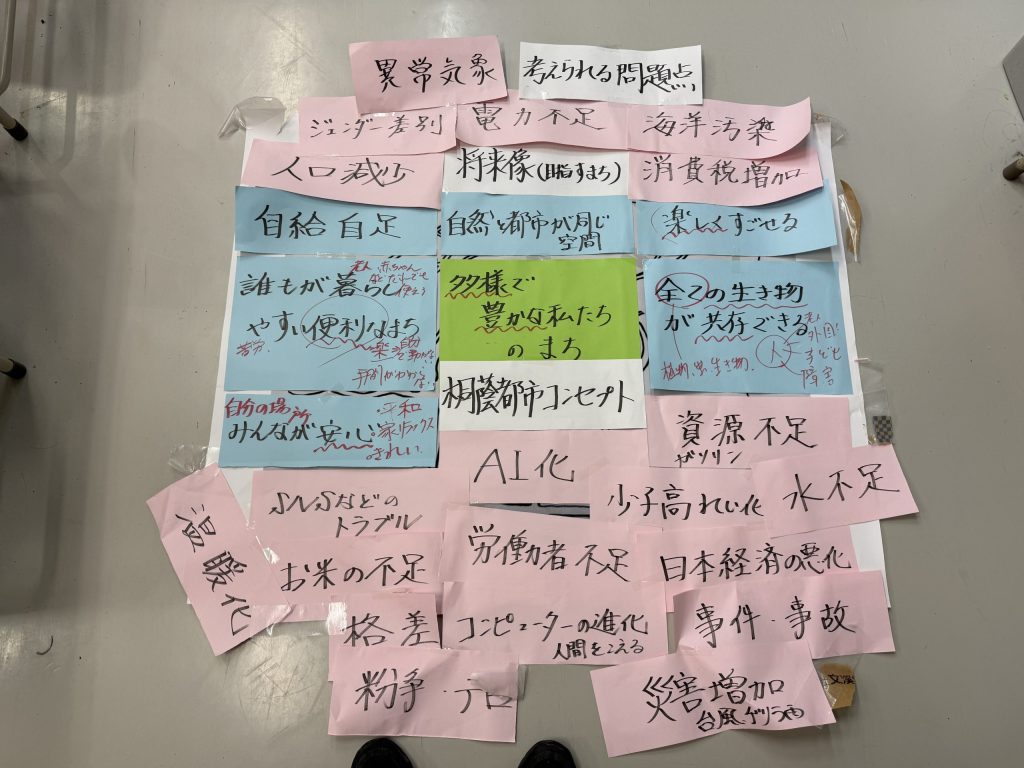

まずは、「多様で豊かな私たちの未来のまち」の「多様」「豊か」とは何かに着目し、それらを構成していく要素を全体で絞っていく話し合いの時間を設けました。この時点では、子どもたちの考えは様々で、それらをたくさん挙げていきながら、豊かなまちのイメージを広げていきます。また、それと併せて未来のまちを想像した時に、まちや社会を取り巻く課題・問題についても考えていくことにしました。理由としては、今後予想される社会問題や環境問題、あらゆる状況におかれている人々の生活に目を向けることで、自己中心的な解釈ではなくより広い視点で考えていけること、さらに一時的に豊かなまちではなく、持続可能なまちつくりを意識しながら子どもたちは話し合いを進めてきました。

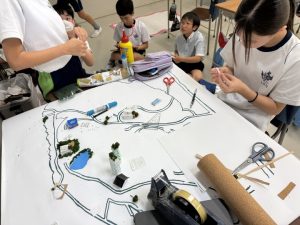

自分たちが生活している桐蔭学園の白地図に、まずは個人で自分の考えるまちのマップを作成しました。その後は、「個から協働へのステップ」に入ります。全体を3つのグループに分けて、互いの考えを共有しながらグループでまちをつくっていきます。それぞれの考えを1つのものに落とし込んでいく作業は大変時間を要します。1学期末にスタートした話し合いは夏休みに入ってからも続きました。夏休み中は、対面での話し合いはできないため、ロイロノートの共有ノート機能を活用しながら話し合いを進めました。夏休みということもあってなかなか全員が揃っての話し合いが出来なかったようですが、3グループ共に少しずつまちができあがっていくのが見て取れました。

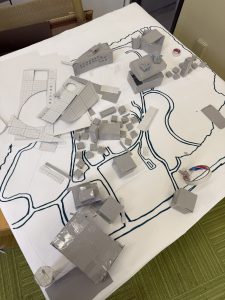

夏休み中にマップはある程度形になり、2学期にはそこからまちの説明方法の検討に入りました。3つのグループ中、2グループはマップをもとにジオラマを制作しての説明、1グループは巨大なマップの制作とおすすめエリアのミニチュア模型での説明することとなりました。

限られた制作時間ではありましたが、第一段階として取り組んでいた「生活を豊かにする便利なもの」の経験と、あらゆる視点から課題に迫るための話し合いをしたことで、それぞれのまちのコンセプトが明確になりました。そのため、制作過程においては、どのグループも同じ方向性のもと、スムーズに進めることができました。ただ、紙面上でのイメージはできていたものの、それらを具体物に変換させていくことの難しさを子どもたちは感じていたようで、イメージをどのように形にしていけばいいのか、グループごとに対話を重ねながら進めていました。

総合探究の前期最終日にはそれぞれが作ったポスターやジオラマ、ミニチュアを提示しながら、グループ全員で「私たちが考えた、多様で豊かな私たちの未来のまち」を紹介することが出来ました。

【今回の総合探究「多様で豊かな未来のまち」を終えて】

本校では、先の見えないVUCAの時代を生き抜くために子どもたちが「自律的な学習者」になるように育成することを目指して取り組んでいます。そのための資質・能力として6つのキーコンピテンシーを掲げ、それを具体的に教科の学習まで落とし込んで実施しています。また社会の急速な変化に対応するためには、自ら問題を発見し、柔軟な解決策を見つける力が求められおり、その中で批判的思考力や問題解決能力、そしてコミュニケーションスキルといった、現代社会で必要とされる力を育むために、「探究的な学び」が重要な役割を果たすことを考え、4 年前より「総合」のカリキュラムから見直しをはじめ、今年度より新しいカリキュラムのもと「総合探究」として取り組んできています。

また、総合科は各教科との横断的な学びを集約する教科でもあります。そのため、今回の学びにおいても、社会科、理科などの教科との関わりなどを子どもたちに意識して学習することを取り入れてきました。そうした学びを集約した形として、中間発表としてのプチポスターセッションと最終発表(ポスターセッション、模型、動画、ジオラマ)の時間を設けました。

その上で、子どもたちは本テーマと自らの生活を結び付けながら考えつつ、誰も見たことも経験もしたことのない未来を創造する楽しさや、夢、希望を感じながら最終テーマの目標に到達することができたよう思います。これは、最終テーマにのみ焦点を合わせての展開ではなく、探究学習において最も重要である「課題の設定(本質的な問い)」を大事にし、段階を踏んだ展開があったからだと実感しています。

さらに、今回のテーマのように何もないところから新たなものを生み出そうとする取り組みを何度も取り入れています。実際にはそれらの活動を苦手とする子もいますが、そんな時も、グループ内での相互のやり取りや他者の考え、価値観を知ることで、自らの思考の幅を広げ価値観を見出すヒントともなったのではないかと感じています。

今回の総合探究の実践を終えて、たくさんの対話がありました。たくさんの課題がありました。そんな中、「個⇨協働⇨個」の取り組みによって互いに認め合う文化の向上と、自ら考え生み出す力を今後も育てられたのではないかと感じています。

この経験を、次への学習や生活そして自らの生き方に活かしていけることを期待したいと思います。