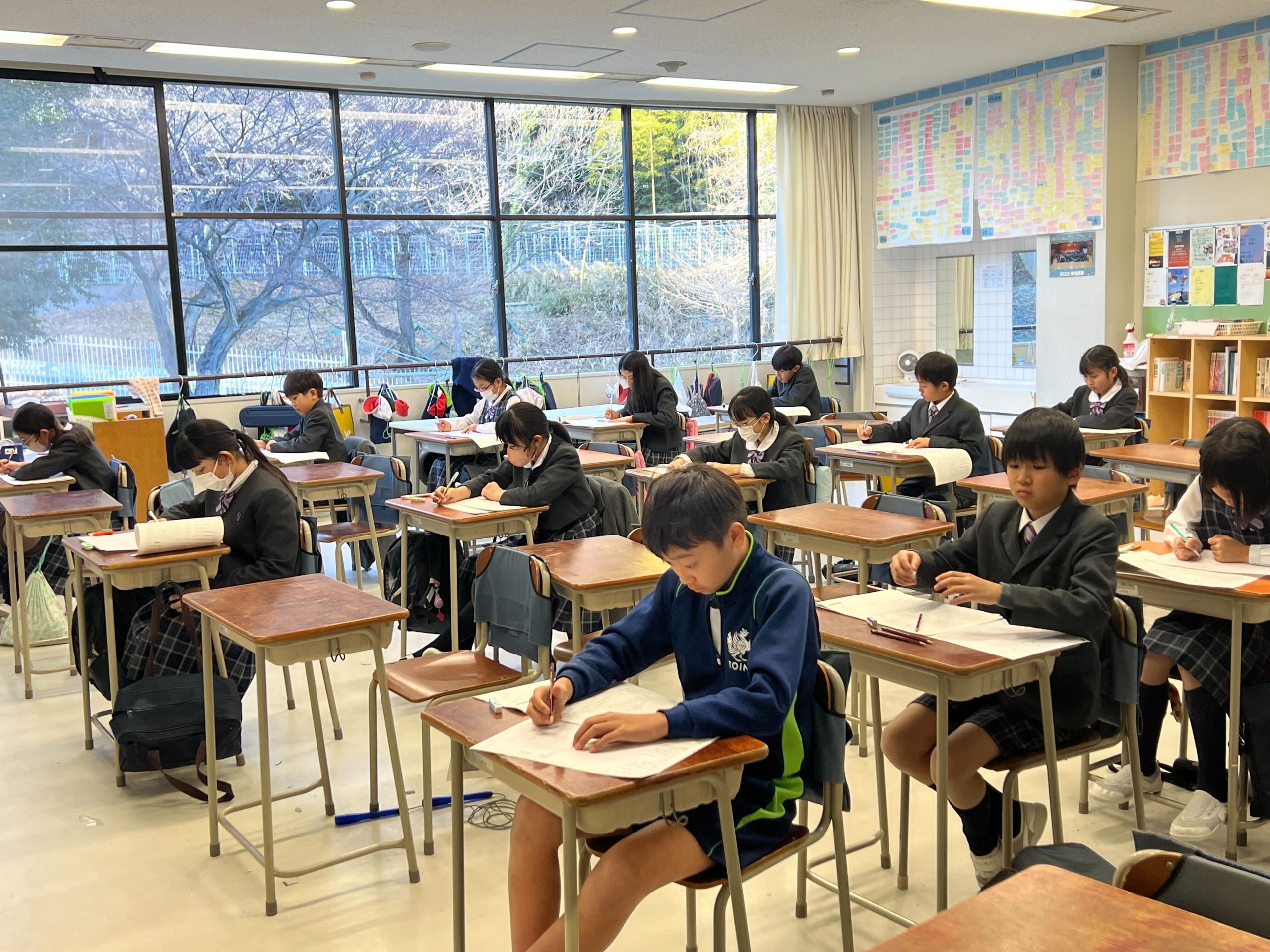

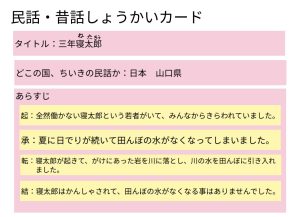

3年生は、初めての「催す側」に「わくわく」「どきどき」しながら取り組みました。

昨年の自分(たち)を思い出して、どんな「企画」や運営の仕方だったら、特に1・2年生が楽しんでくれるか、を考え、作り、実施しました。

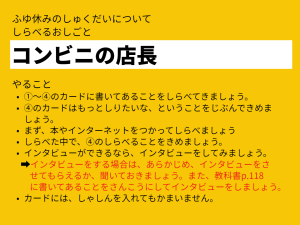

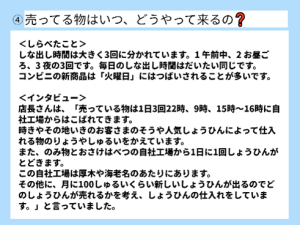

3年1組「自然ワールド」

去年までは上級生の教室を見学して桐蔭まつりを楽しんでいた子どもたちですが,今年はいよいよ開催する側に立つこととなりました。まつり準備の初日,教室は期待と不安に包まれていました。クラスのテーマは「自然」。誰もが親しめる良いテーマです。そして,7班(1班4~5人)に分かれて内容を決めました。1組は,射的,ボーリング,スライムづくり,的あて,つり,輪投げといった低学年の児童が楽しめる内容になりました。やることが決まってからの子どもたちの行動力は実に素晴らしかったです。ある子たちは毎日のように家から材料を持って来てくれました。手持ちが無理な場合はお家の人に頼んで運んでもらってもいました。折り紙の景品を黙々とつくる子も何人もいました。知恵を絞って段ボールの壁作りに挑戦している子たちも。子どもたちのまつりに向かう一途な姿を見ることができました。もちろん時には意見の相違から言い合いや嫌な思いをした子もいたと思います。それも含めてみんなで何かを創ることの手順や醍醐味を知る機会となりました。

このおまつりで,子どもというものはやることが明確でそこに楽しみを見いだすことができれば,こちらが何も言わなくても,自分たちで準備し,工夫し,展開していけるということを実感しました。そのような子どもたちが自分たちの能力をますます発揮できるよう学習環境を整えて,子どもたちを見守り支えていきたいと思いました。

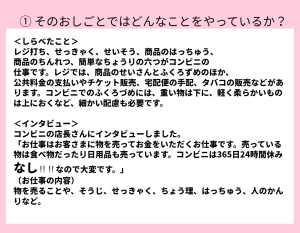

3-2『わくどきルーム』

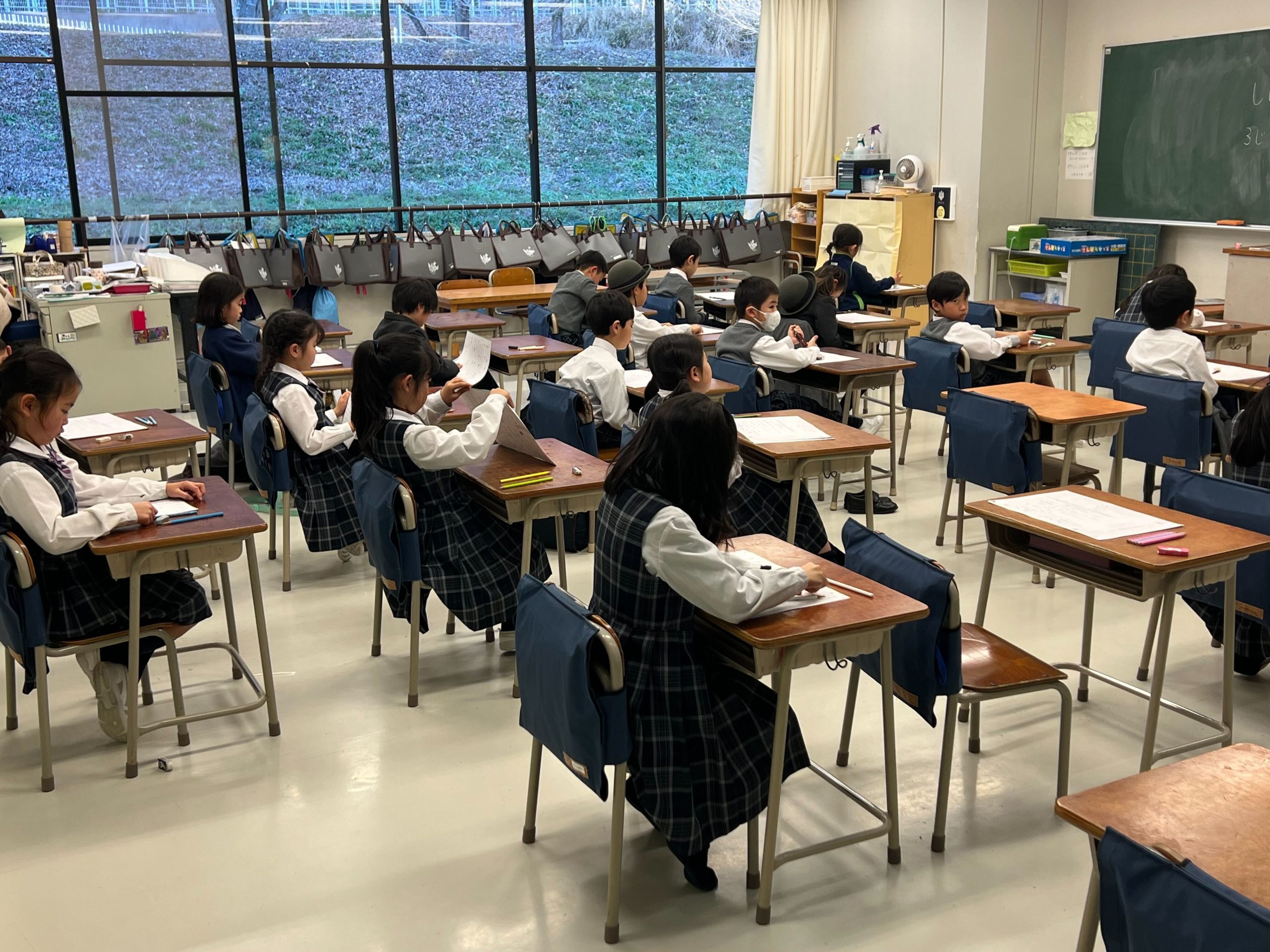

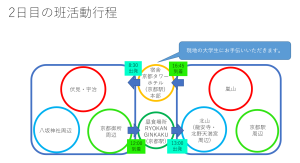

進行役を立てない全員でのミーティングを重ね、「私はこういう企画・役割で役立ちたい。」と書いた結果、「虫捕り」「お化け屋敷」「射的」「間違い探し」「クイズ」「受付」「説明」に分かれて準備・実施をすることになりました。ですので、どの企画も、クラス全員の想い・アイディアが入っていて、それに応えようとしていました。「自分たちの企画が良ければいい。」という発想になっていなかったので、企画の場所のシェアで揉めることもなく、当日も、たくさん作った手作りの景品・お土産が足りなくなると、他の企画が快く融通してくれて助け合っている姿が素敵でした。

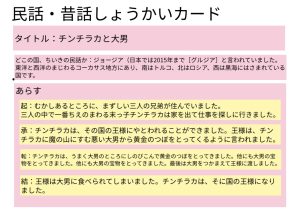

どの企画も、1・2年生に楽しんでもらうための工夫をしていました。例えば、「虫捕り」は、1・2年生の中には虫が好きな人も多いだろうけれど、生きている虫を扱うことはできないルールだということで、どうやって1・2年生に楽しんでもらおうかと考え、段ボールの中からマグネットで、段ボールの上のプラバンで作った虫を動かし、それを捕まえてもらって楽しんでもらおうという発想になりました。「射的」も、輪を通した糸の先に的を下げて滑車のようにし、糸を引くことで的を動かし、喜んでもらう発想に至りました。「お化け屋敷」も「間違い探し」も「クイズ」も、」1・2年生に合わせてレベル別に選べるように用意、実施しました。

子どもたちからは、見るとやるとでは大違い、「丁寧な接客をするとすごく疲れる。」という感想や、「思ったよりも手応えがあった。」という感想が寄せられました。

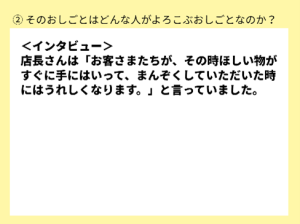

3年3組テーマ「きけん・こわい」

前文にもありますが、3年生は、初めての「催す側」として参加します。それに向かう子どもたちは「やったー!」、「がんばるぞ!」、「楽しみ!」など、とても前向きで素敵な姿が印象的でした。

3年3組では、今回の桐蔭まつりを桐蔭学園小学校が掲げる6つのキーコンピテンシーの育成を、また、4~6年生に進級していった際に、よりパワーアップしていくための取り組みを目指しました。

・新しいこと(催す側)に挑戦する力〈チャレンジ力〉

・グループごとに企画を考える力〈創造力〉

・自分たちの企画をお客さんの立場になって考える力〈思考力〉

・「自分のやりたい」と「友だちのやりたい」をつなげる力〈思いやり〉

・桐蔭まつりを振り返る力〈メタ認知力〉

・桐蔭まつりを通して自分たちの学習や生活に活かす力〈エージェンシー〉

3年3組のテーマは、全員で話し合い、「きけん・こわい」に決まり、各グループで進めること(グループでやる企画)と、クラス全員で進めること(教室の飾りつけ・看板作り)を決め、準備を進めていきました。

本番では、うまくいったこともあれば、うまくいかないこともありましたが、催す側の気持ちや、同時進行で物事を進めることの大変さを学びとして捉え、皆、一生懸命にがんばっていました。

準備から本番、振り返りと、最後まで前向きに活動していた子どもたちに拍手を送りたい気持ちになる桐蔭まつりでした。

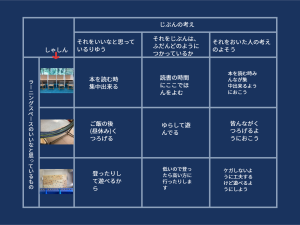

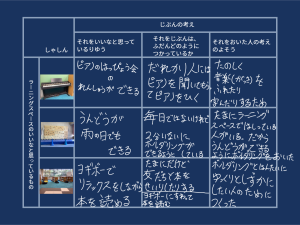

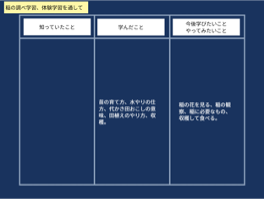

(企画や振り返り文などの一部を掲載いたしました。ご覧いただければ幸いです。)

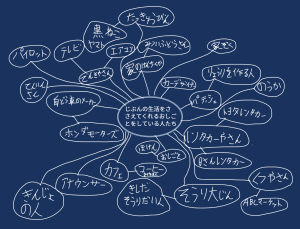

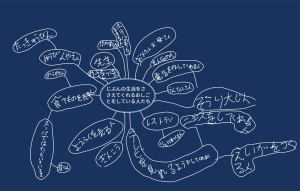

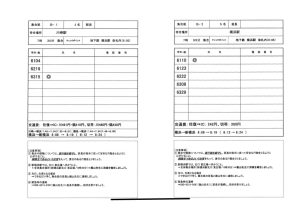

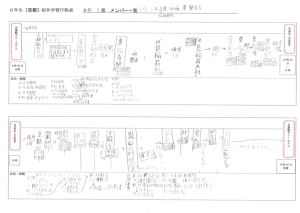

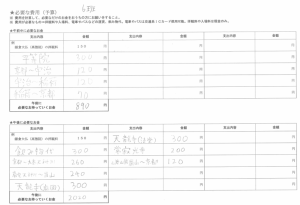

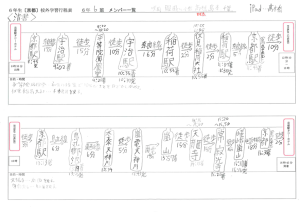

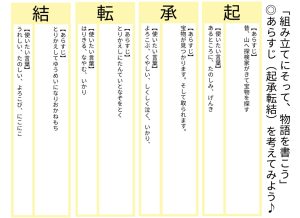

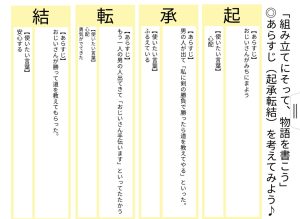

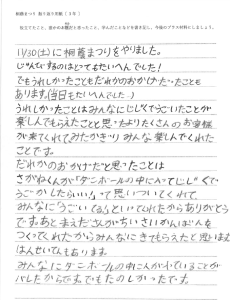

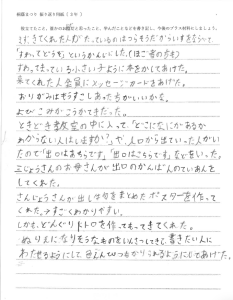

【3年3組の企画※一部抜粋】

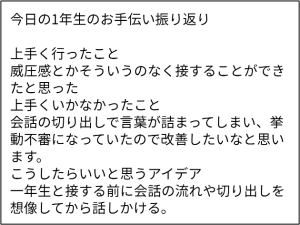

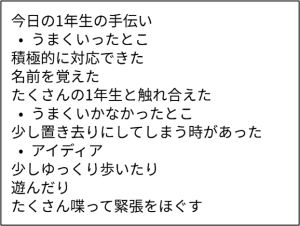

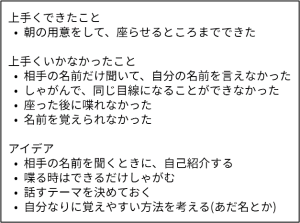

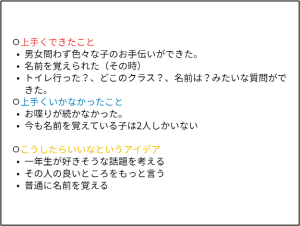

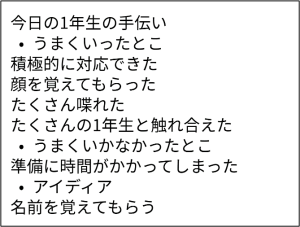

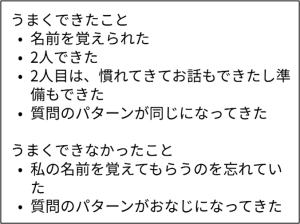

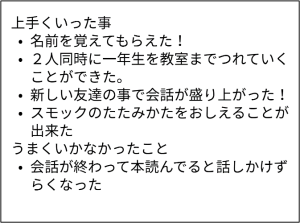

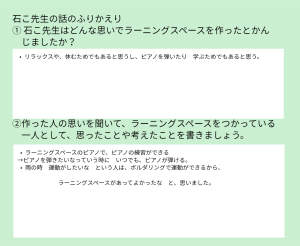

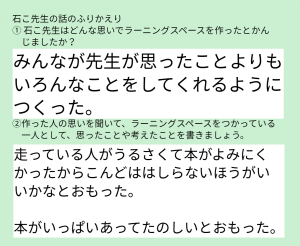

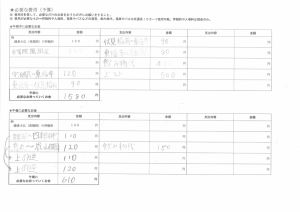

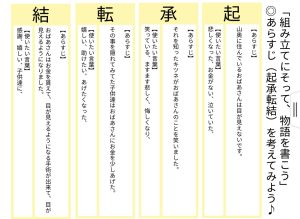

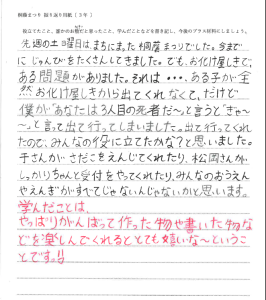

【3年3組児童の振り返り文※一部抜粋】

-300x222.png)

-300x211.png)

-300x220.png)

2-300x224.png)