今の子どもたちは、生まれたときや物心がついたときには既にインターネットやパソコン、スマートフォンが身近にあった世代で「デジタルネイティブ」と言われています。

デジタルネイティブの子どもたちは、インターネットを駆使して様々な情報を集めることができ、多様性を受け入れる特徴などがあります。その一方で、情報リテラシーが低く、ネット情報を鵜呑みにしてしまうことや簡単に他者を傷つけてしまうことなどがあり問題になっています。

iPadを全児童に導入している本校のPC科では、iPadの使用方法とアプリ・シンキングツールなどの活用方法を学んだり、また問題解決に向けて必要な情報を収集し選択判断を適切に行い、プログラミング的思考の情報活用能力を育んだりしているだけでなく、その2つ加えて、情報リテラシーやネット情報の扱いに対して必要な『デジタルシティズンシップ』を育んでいます。

※デジタルシティズンシップとは、ネット上での健全な市民意識を育むことと情報の選択判断を適切に行うことで、責任ある行動を取り安全で円滑なコミュニケーションをとることができるようになるものです。

加えて、以前の情報モラル教育では、トラブル抑止のため、ICTの危険性を教え、守るべきルールを先生から提示されていました。新しい情報モラル教育では、ICT活用を前提として子どもたちが主体となり必要な場面を自ら考え、判断して学ぶものになっています。

以前の情報モラル教育が、受動的でデジタル社会の負の側面を教えていく傾向があるのに対して、新しい情報モラル教育は、子どもたちが主体となり、自律してICTを使えるようになるための資質・能力を養う教育です。本校も新しいスタイルで取り組んでいます。

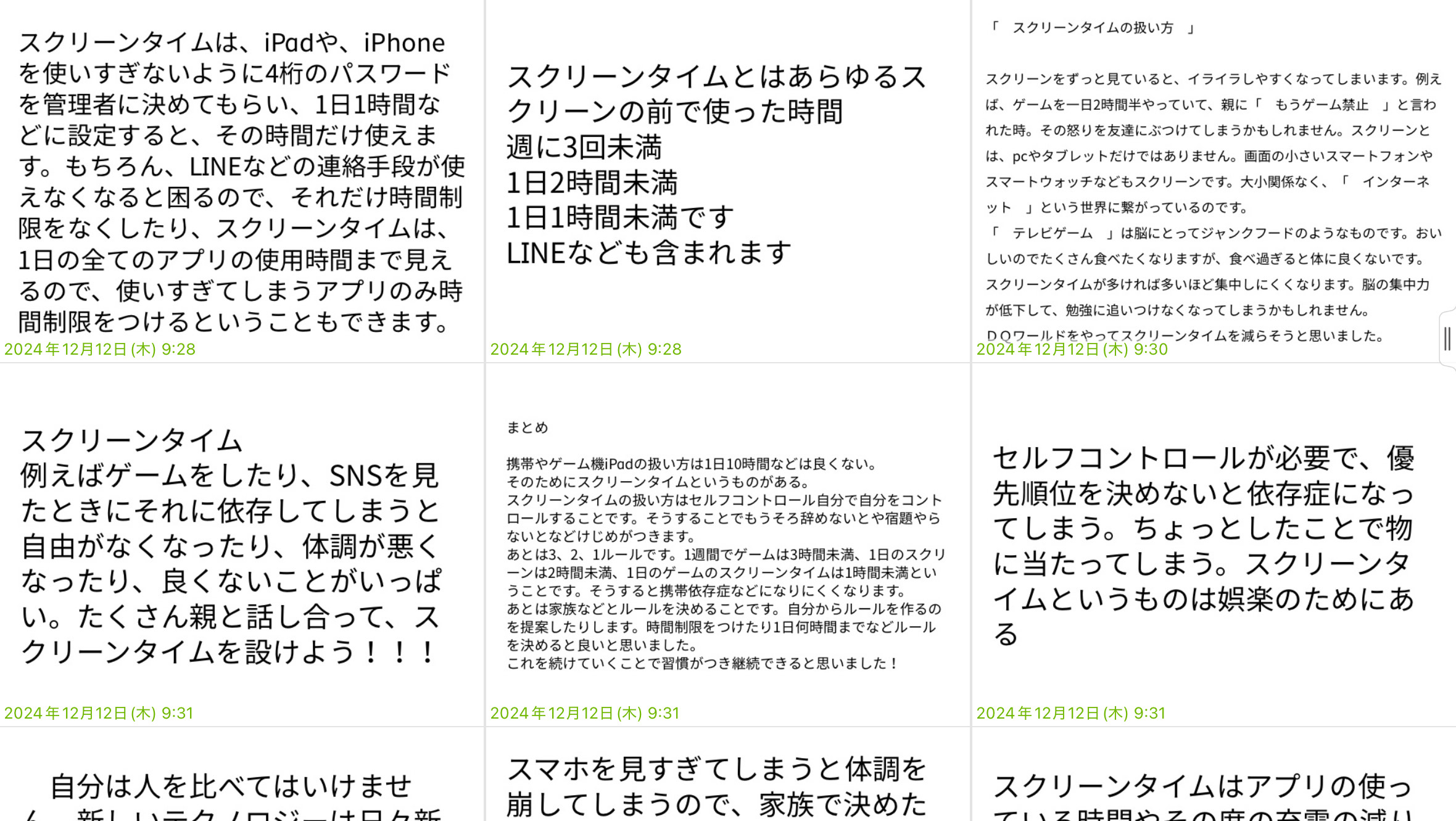

ここからは、4~6年生に導入しているDQワールド(ブラウザ)を使ってデジタルシティズンシップを学んでいる様子を紹介します。

デジタルシティズンシップには8つのスキルがあり、今回はその1つの「プライバシーの扱い」になります。

①各自がDQワールドを視聴することで「プライバシーの扱い」について学習します。デジタルネイティブの子どもたちは動画から情報を収集することが得意です。

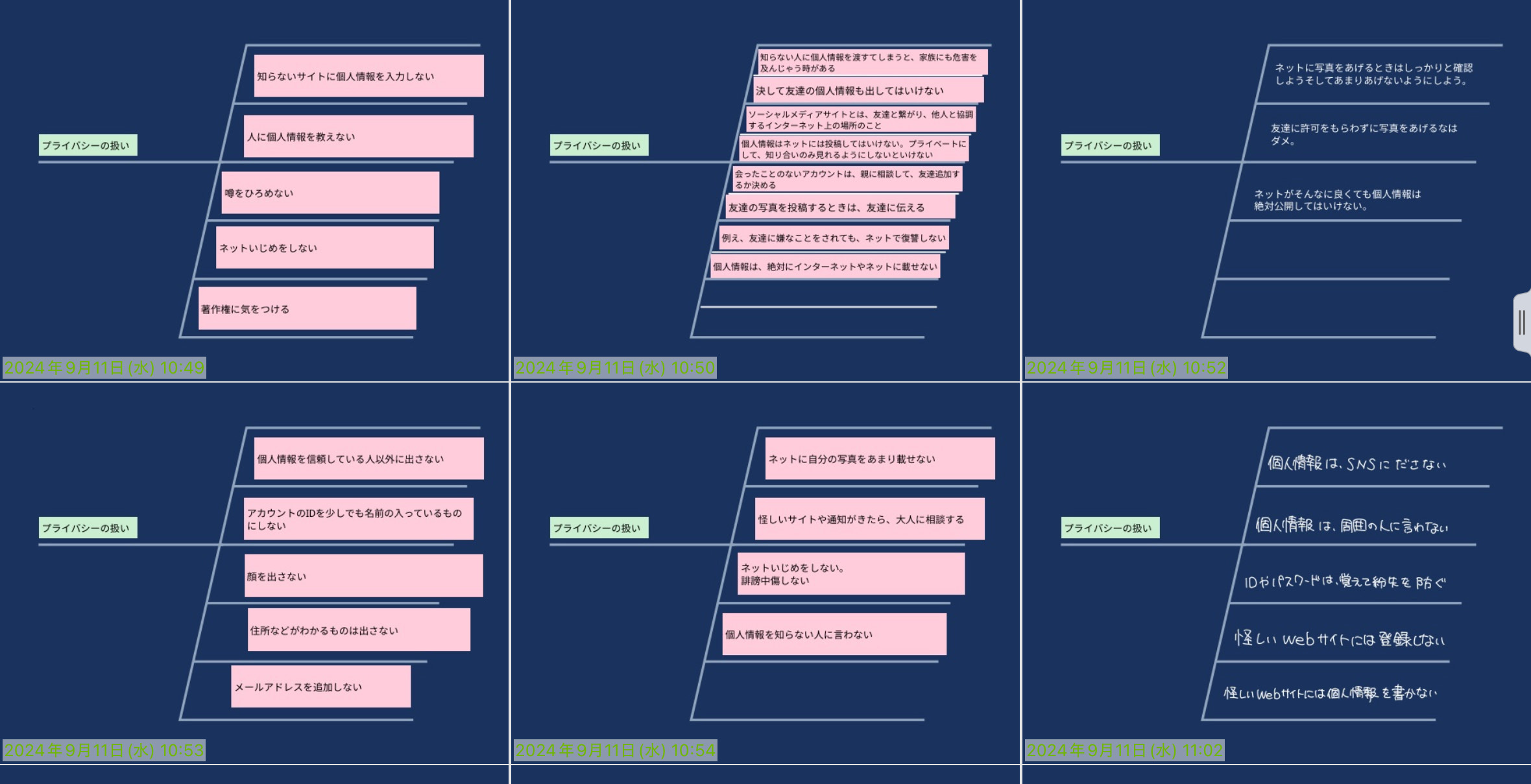

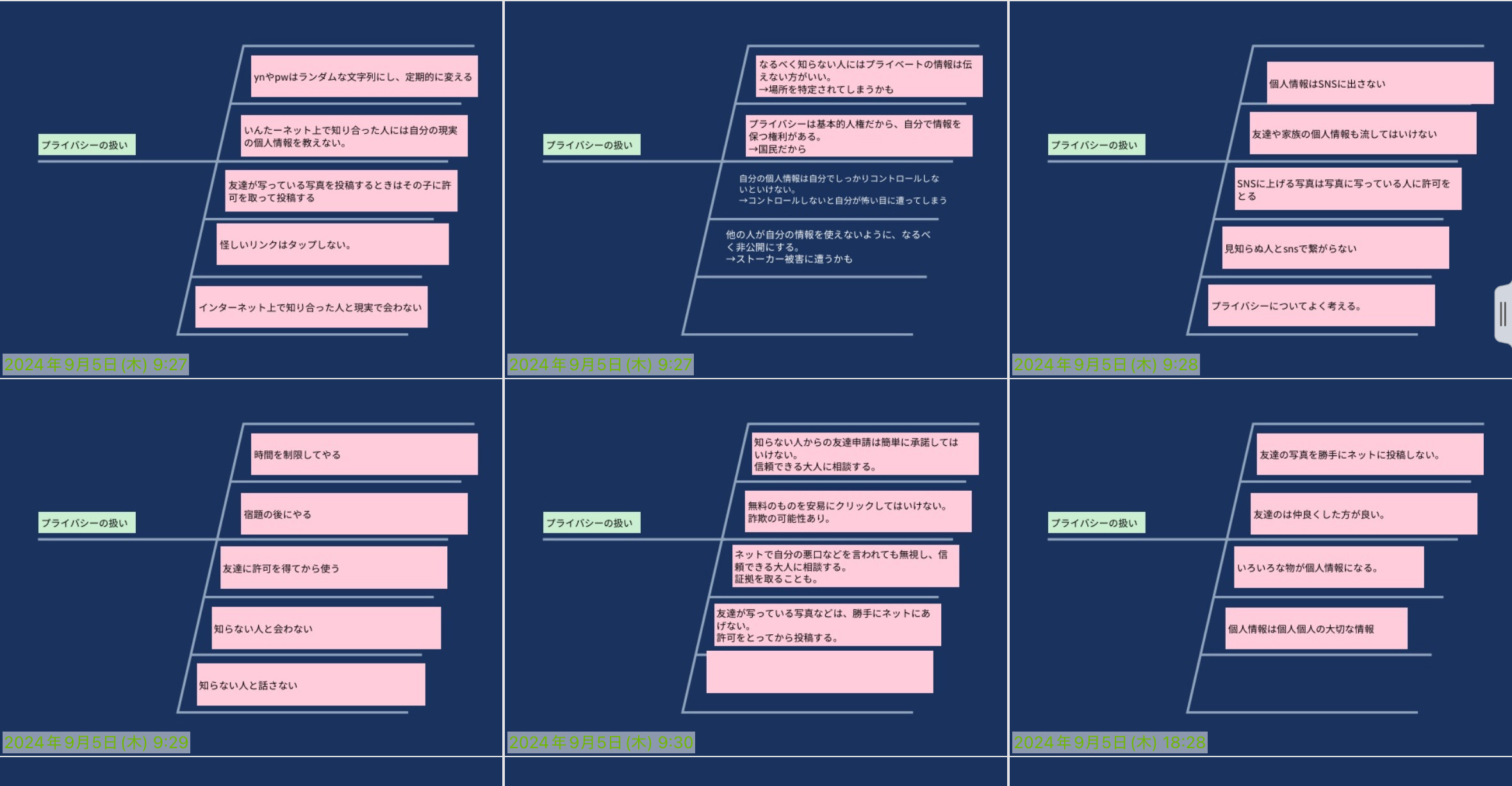

②各自が得た情報をシンキングツールにまとめ可視化します。

そのあとに友だち同士でこのシンキングツールを共有してブラッシュアップを行います。

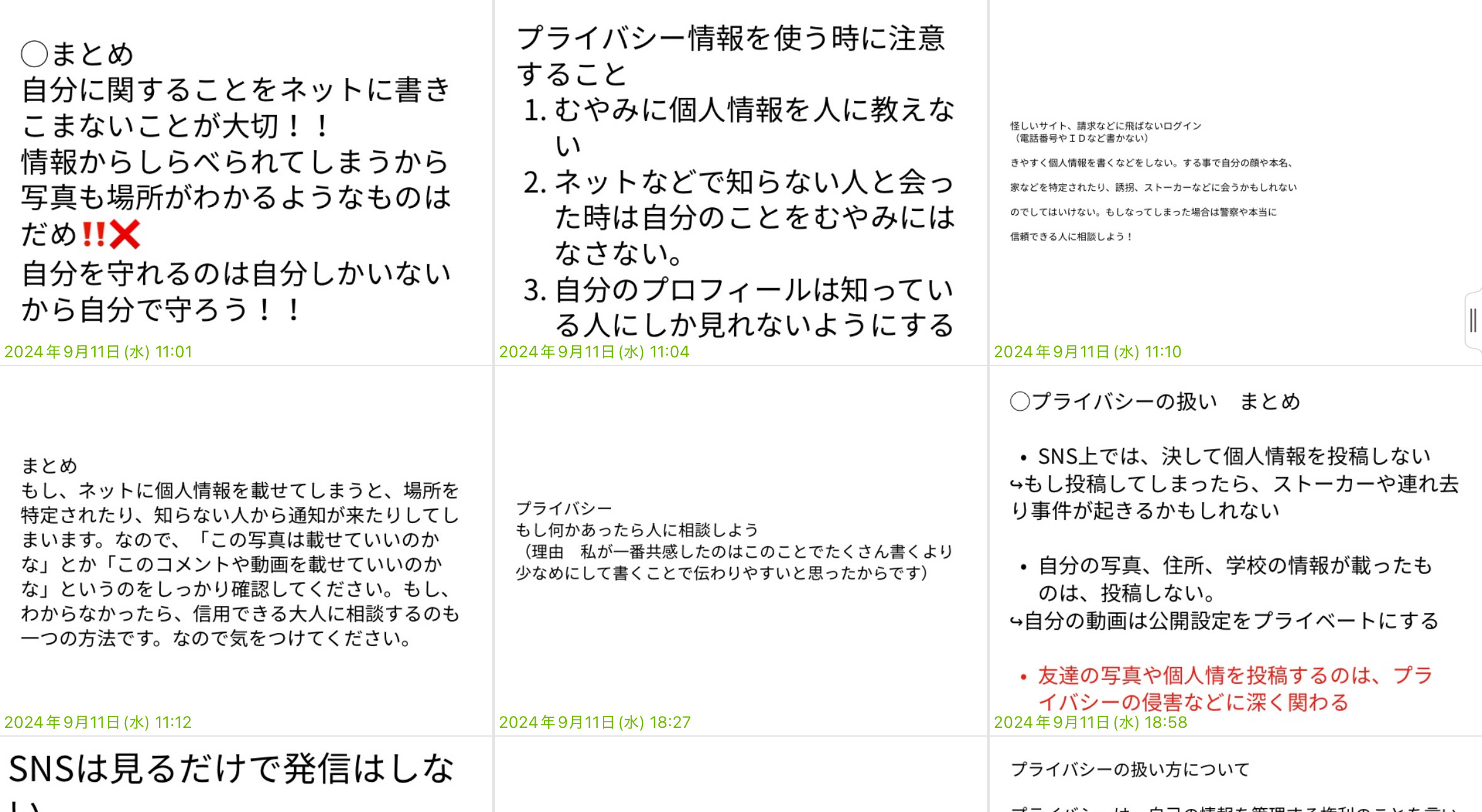

③②のシンキングツールを基にまとめの文章を作ります。

ここでは情報の選択をしながら、自分が伝えたいものにまとめていきます。

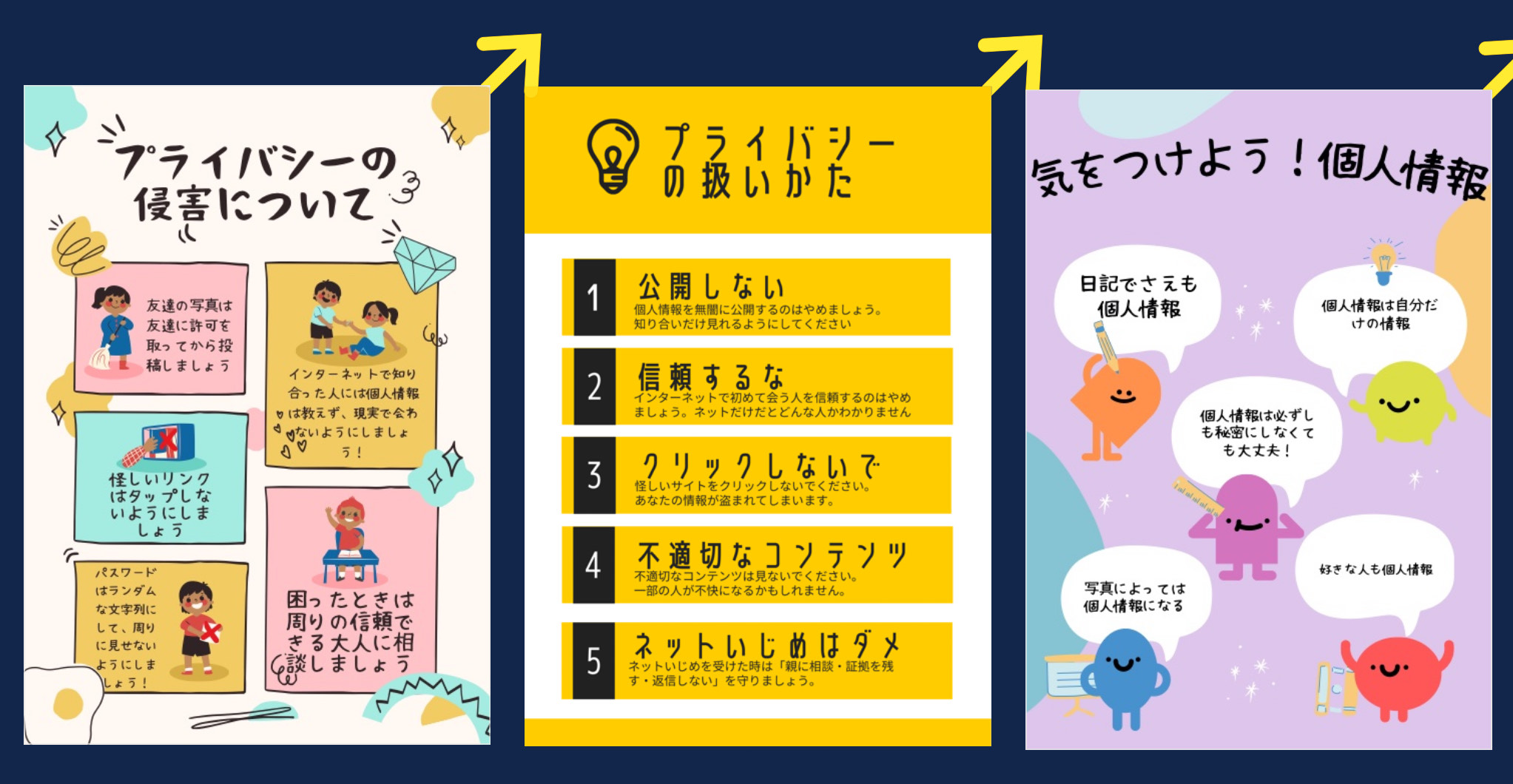

④自分が伝えたいものをポスターという形でアウトプットします。

アウトプットツールとして、CanvaやPages、ロイロノートを使用しています。

①~④により、子どもたちはインターネットの世界での「プライバシーの扱い」について、それはどういうものなのか、そしてどんなメリットがありどんなデメリットがあるのかを学習しました。つまり、知識として身につけました。

今回の学びのプロセスは子どもたちが主体となって取り組んでいるので、子どもたちがこの知識を今後どういかしていくかが大きなポイントになってきます。つまり、「プライバシーの扱い」を分かった上で、どう判断し行動するかということになるのですが、6つのキーコンピテンシー(特に今回は、思いやり・思考力・エージェンシー)を学んでいる子どもたちは上手に判断し行動してくれています。