9月19日(金)・20日(土)に4年生は宿泊学習を行いました。鎌倉を宿泊地とし、観音崎自然博物館と新江ノ島水族館で活動をしました。

この宿泊は海をテーマとしており、4年生社会科にある水の単元と結びつけながら事前学習を進めていきました。授業の中で、「水の循環」というキーワードを学び、自分たちの健康なくらしにはきれいな水が欠かせず、きれいな水を確保し続けるためには水源や川だけでなく、きれいな海も保たれていかなければならないことに気付きました。そこで、宿泊に向けて海をテーマにした探究的な調べ学習を行い、現在、どのような問題が海にあるのかを1人1人が調べていきました。

こうした学びをした上で実際に海の様子を、ビーチコーミングを行うことで観察することにしました。ビーチコーミングでは観音崎自然博物館のスタッフ・ボランティアの方々が専門的な知識を持っており、貝や生き物、植物、岩石など様々な質問に答えていただけました。ビーチコーミングをしていると、「ここにもあるよ」「きれいなシーグラスだなぁ」と子どもたちはたくさんのきれいなシーグラスや陶器の破片を見つけました。一方で、「なんでこんなものまで落ちているのだろう」「シーグラスや陶器が貝殻より多いかも知れない」と、思っている以上に人工物がたくさん漂着していることに気付きました。きれいなものやめずらしいものも実はもとをただすと海洋ゴミであり、事前に調べてみたことと実際の様子を目にしたことで実感を持って海洋ゴミの問題を捉えることができました。

ビーチコーミングが終わったあとは、観音崎自然博物館の中で展示の見学と海藻標本づくり、博物館の方から三浦の海と水産業についてレクチャーを受けました。展示にはタッチプールや相模湾の深海から見つかった生き物の標本など、この場所でしか見られない貴重なものをたくさん見ることができました。この体験したことや見学したこと、学べたことを、国語で学んだ新聞づくりを生かしてB5判のはがき新聞にまとめました。タイトルは「観音崎自然新聞」です。

2日目には新江ノ島水族館へ行き、グループで見学を行いました。大迫力の相模湾大水槽など、深海から海岸の生き物まで、多岐にわたる海の生命について学んでいきました。イルカショーでは飼育員の方と息ぴったりなイルカの姿に目を輝かせていました。たくさんの展示がされていますが、単に生き物を観察するだけでなく、その背景にある生態系や科学研究、環境問題まで、幅広い視点での学びができました。

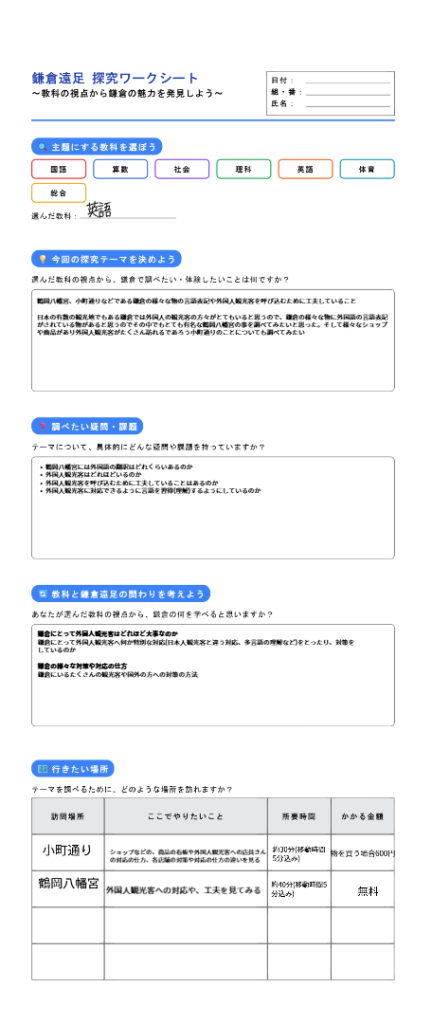

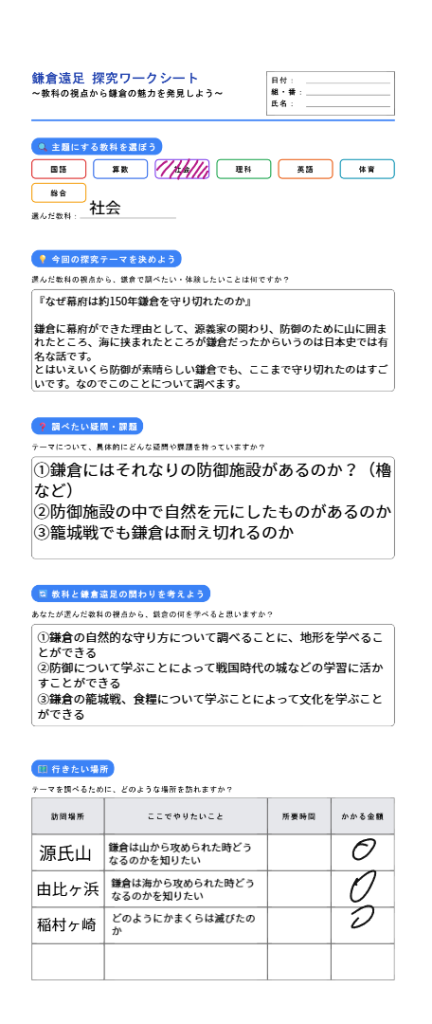

また、クラスメイトと一泊をともにするということも、宿泊学習の大きな学びです。一泊とはいえ、寝食を共にすることは普段の生活とは違って、少し我慢が必要なことも出てきますので、仲間への思いやりの気持ちを意識する必要があります。まずは自分がどんなことに気を付けたいかを考え、それがどのキーコンピテンシーに関わるのかをまとめました。そしてそれを持ち寄って話し合い、部屋ごとに具体的にどんなことに気を付けて、部屋での活動をどのようにしたいかを話し合いシンキングツールでまとめ、それを室員表としました。スケジュールを自分たちで守ることや整理整頓など、声を掛け合って取り組む様子が見受けられました。

夜はレクリエーションで、クラスごとに考えたレクを学年みんなで行いました。それぞれのクラスが限られた時間の中で話し合い、持ち時間と会場の様子といった条件を考えて、これならば学年全員で楽しくできるのではないか、というものを決めていきました。1組は絵しりとり、2組はビンゴ大会、3組は大根抜きとロープウェーゲームを行い、大いに学年全体で盛り上がり、楽しく宿舎で過ごすことができました。

一人ひとりが課題を見つけ探究した探究心。学年みんなで楽しむために知恵を出し合ったレクリエーション企画。今回の宿泊学習は、子どもたちの旺盛なチャレンジ力に満ちていました。同時に、寝食を共にする中で生まれた、仲間を気遣う思いやりの心は生きた学びとなり、今後の生活にきっと生きていくものになると思います。