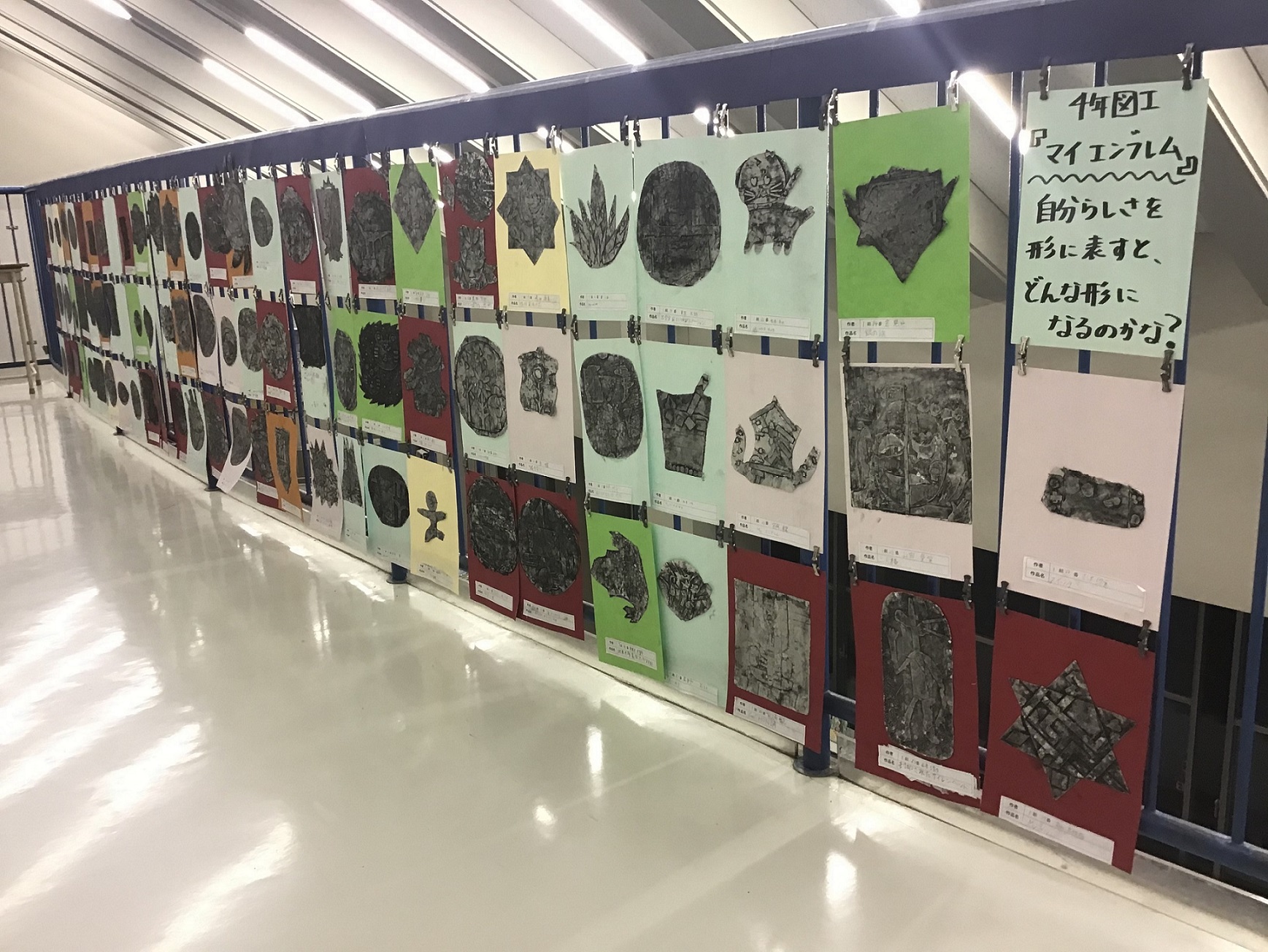

この単元では、

・筆者のものの見方を捉え、自分のものの見方を広げる。

・筆者の文章内での表現の工夫に気付く。

という2点を単元目標として掲げて学習を進めました。

最後に「絵から読み取ったことや感じたことをもとに、鑑賞文・解説文を書く。」という活動を行うために、文章の読み取りをしたり、考える練習をしたりしていきました。

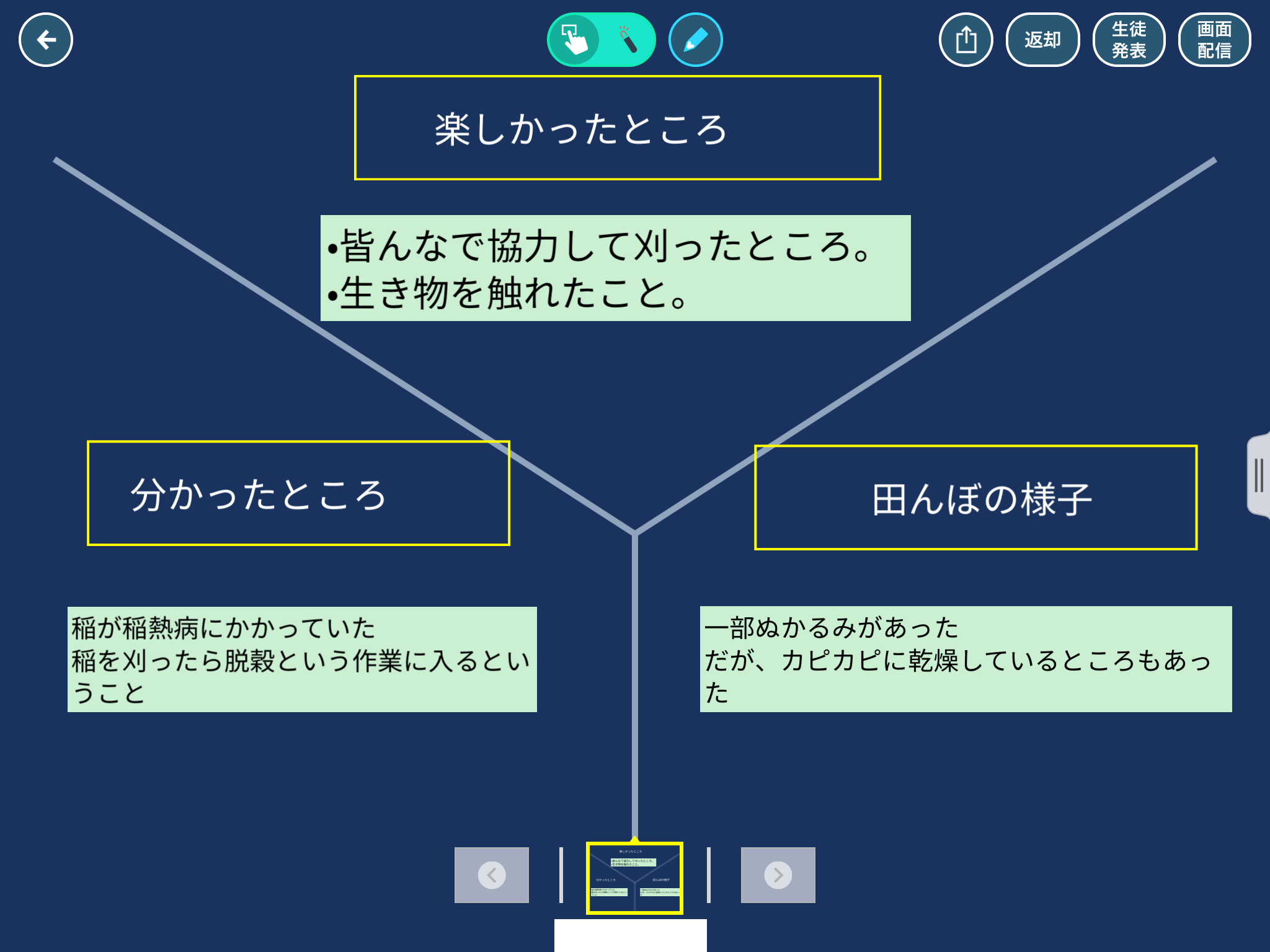

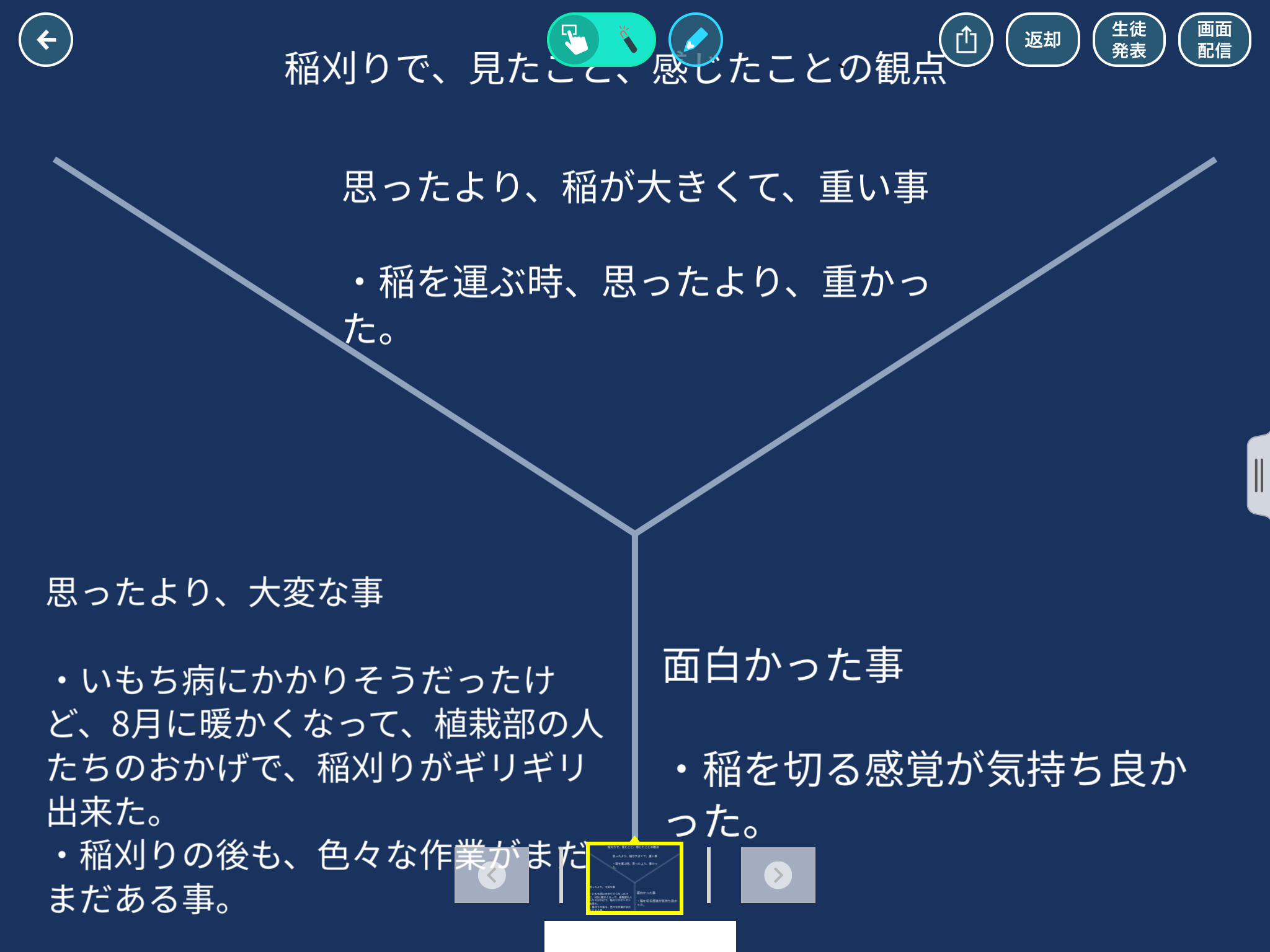

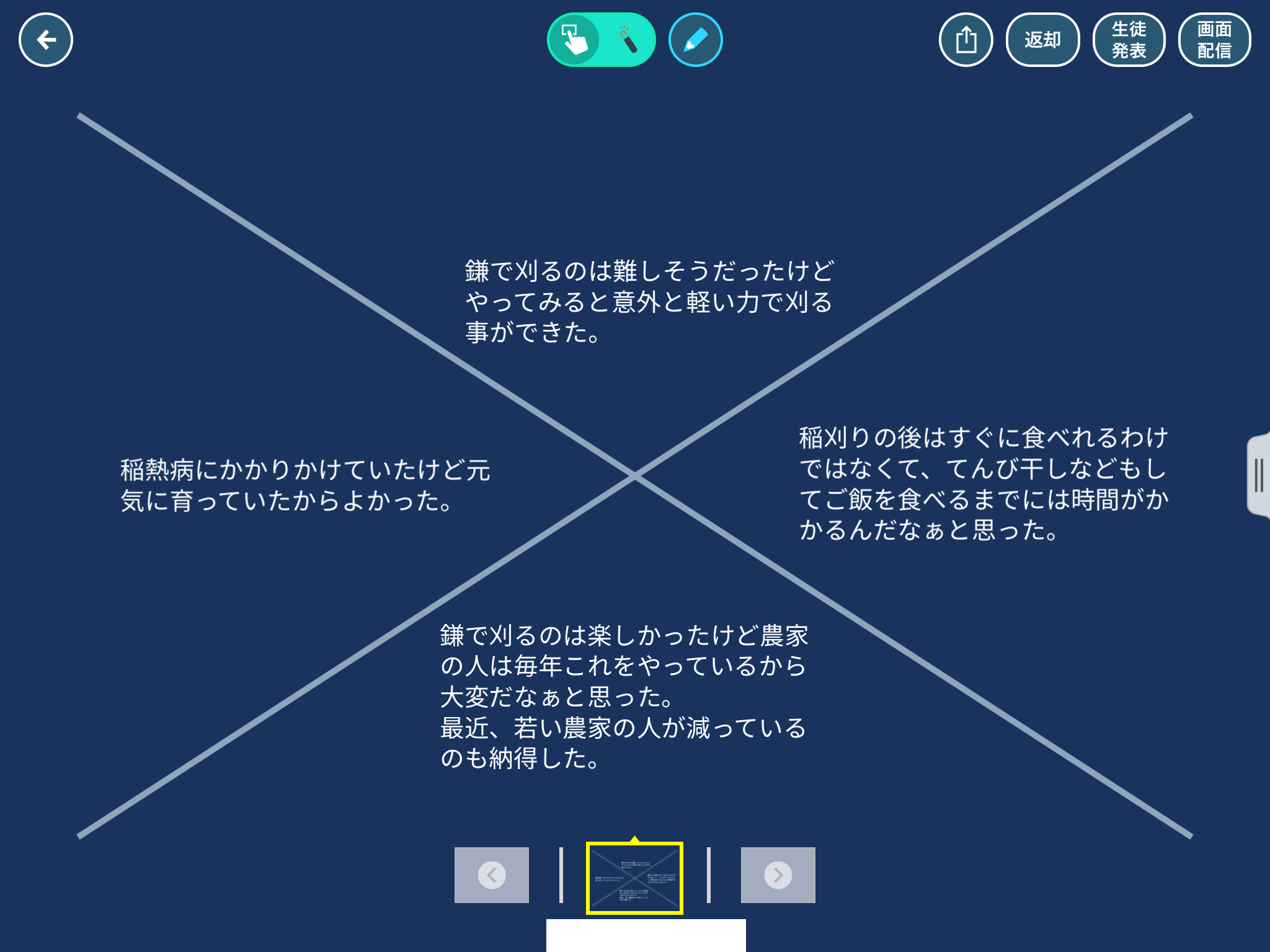

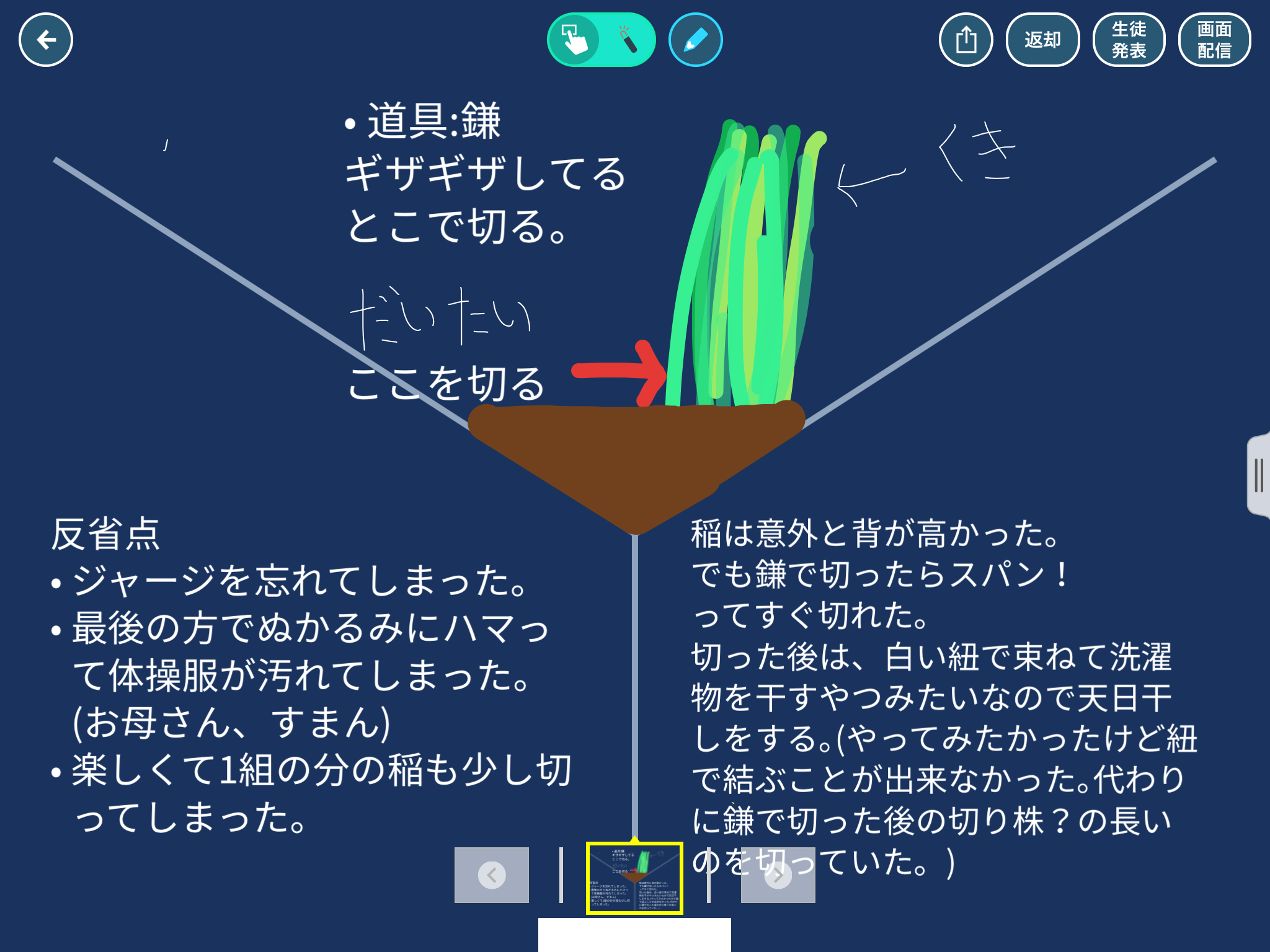

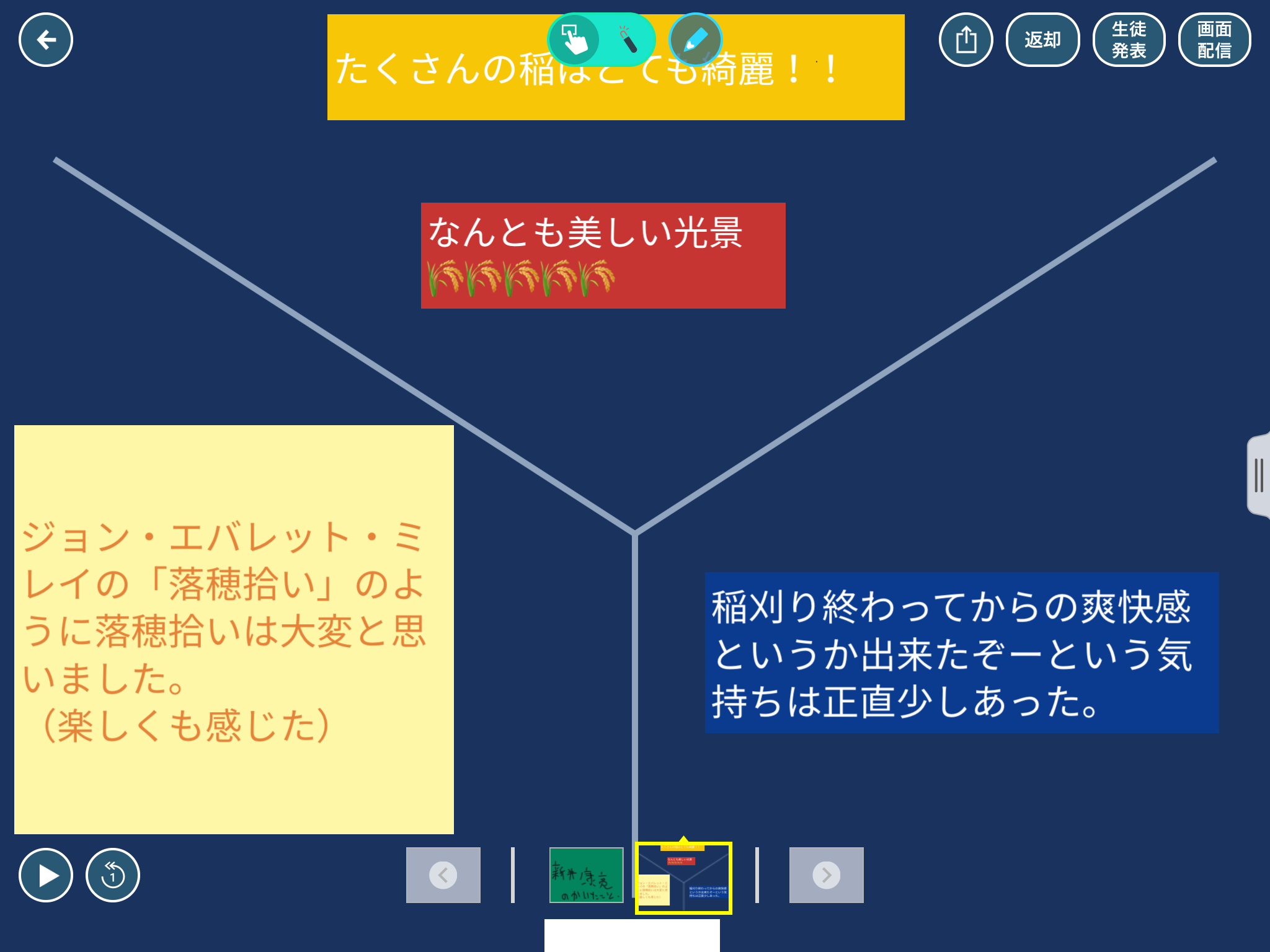

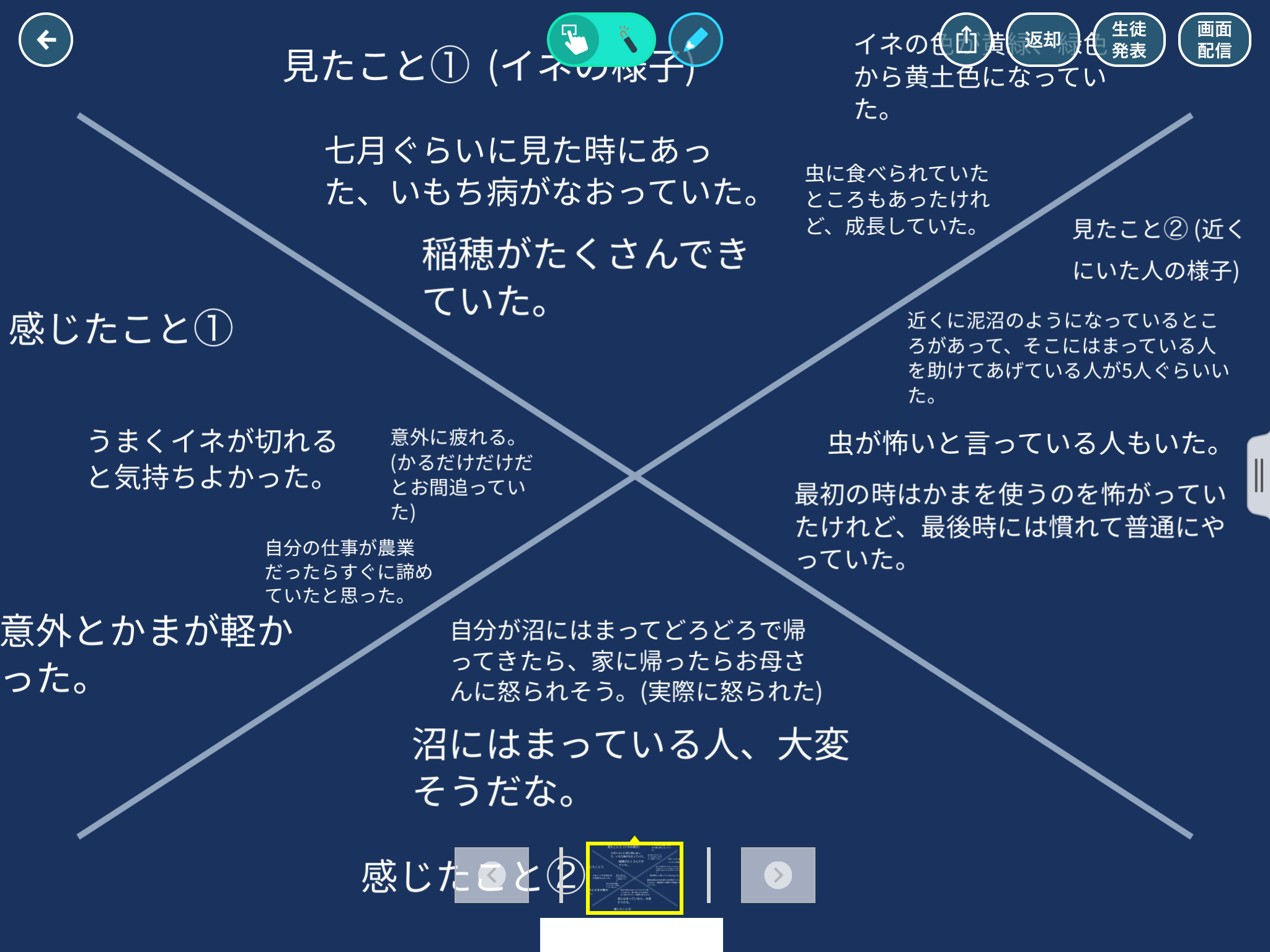

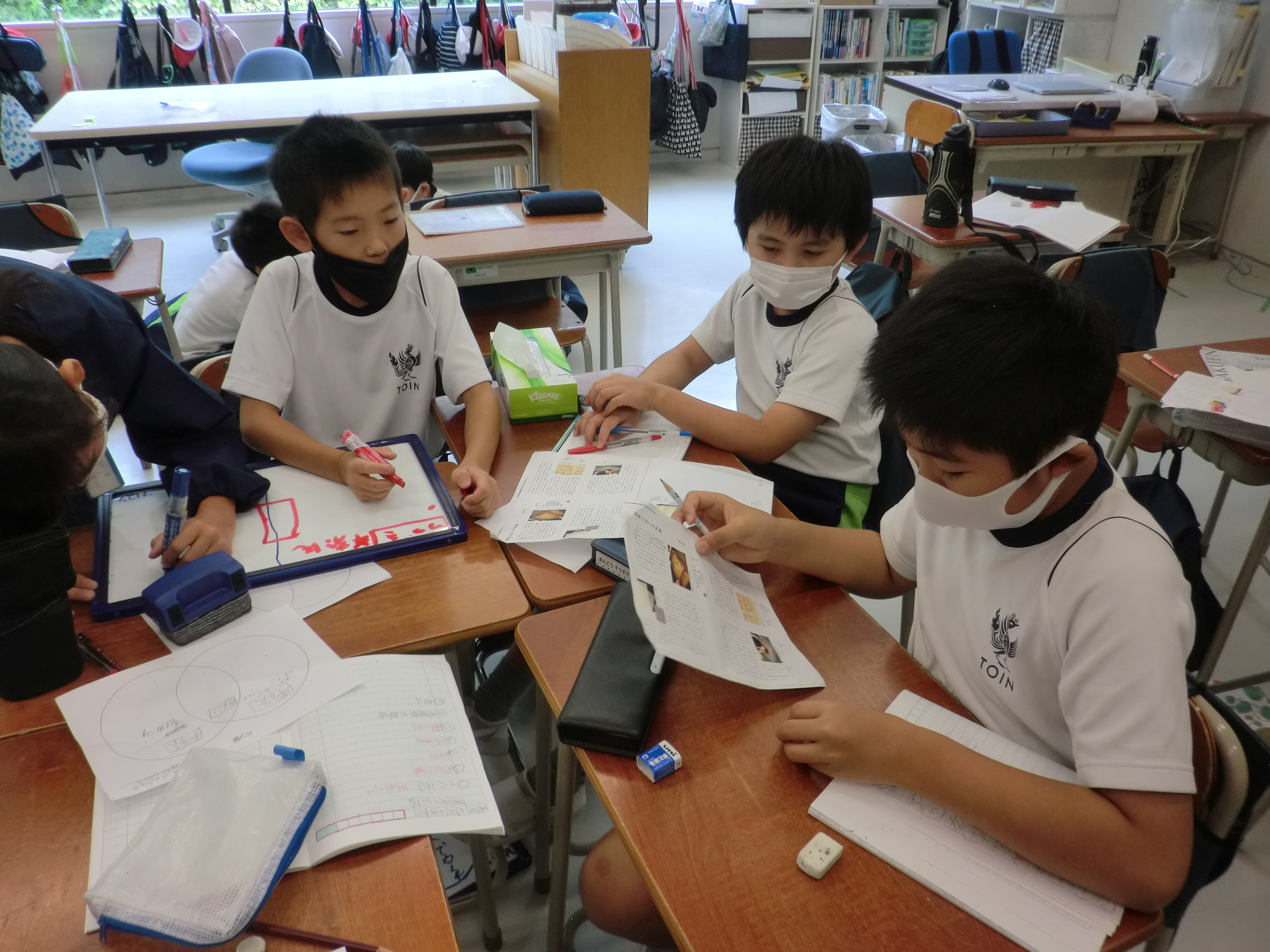

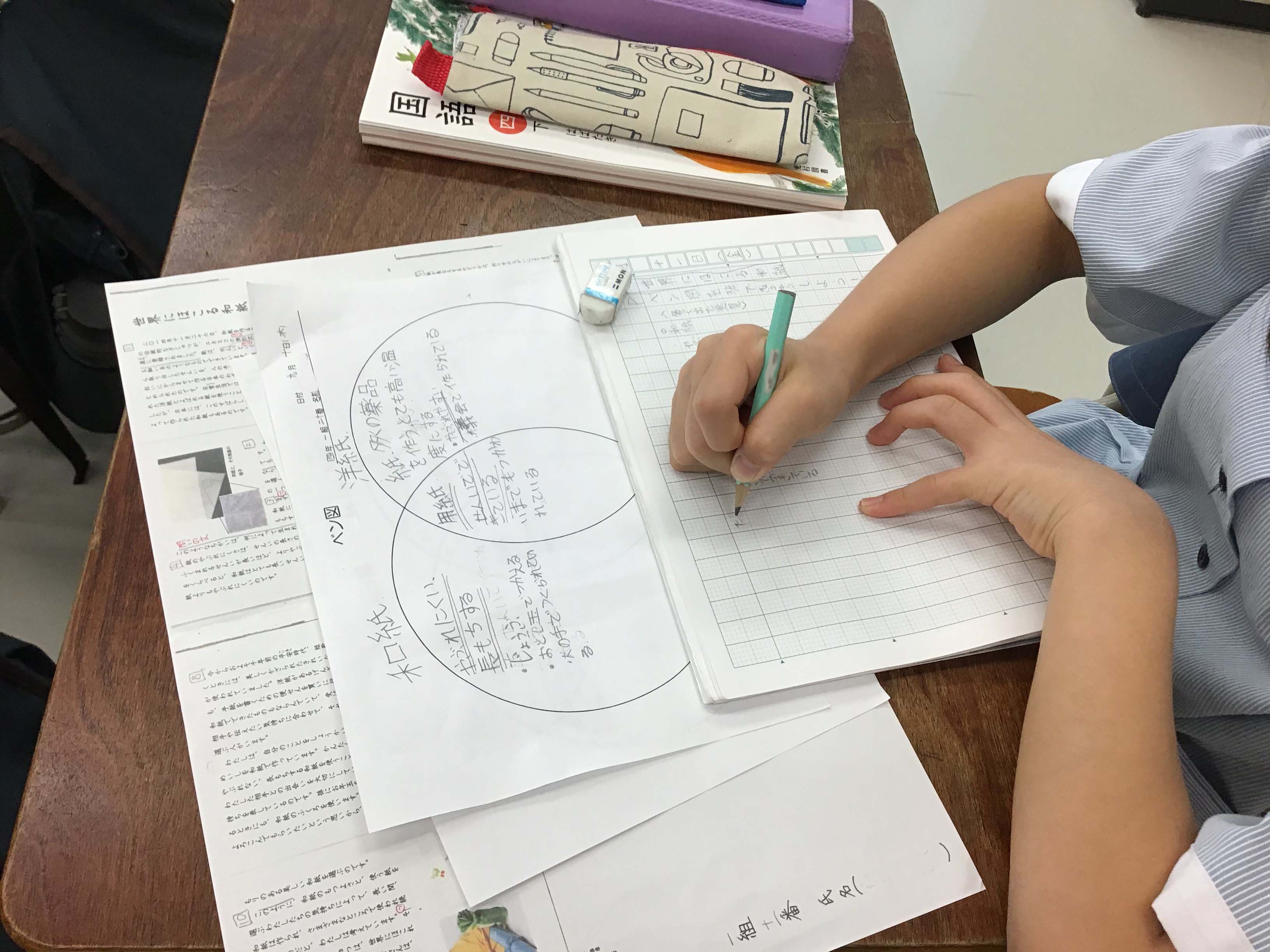

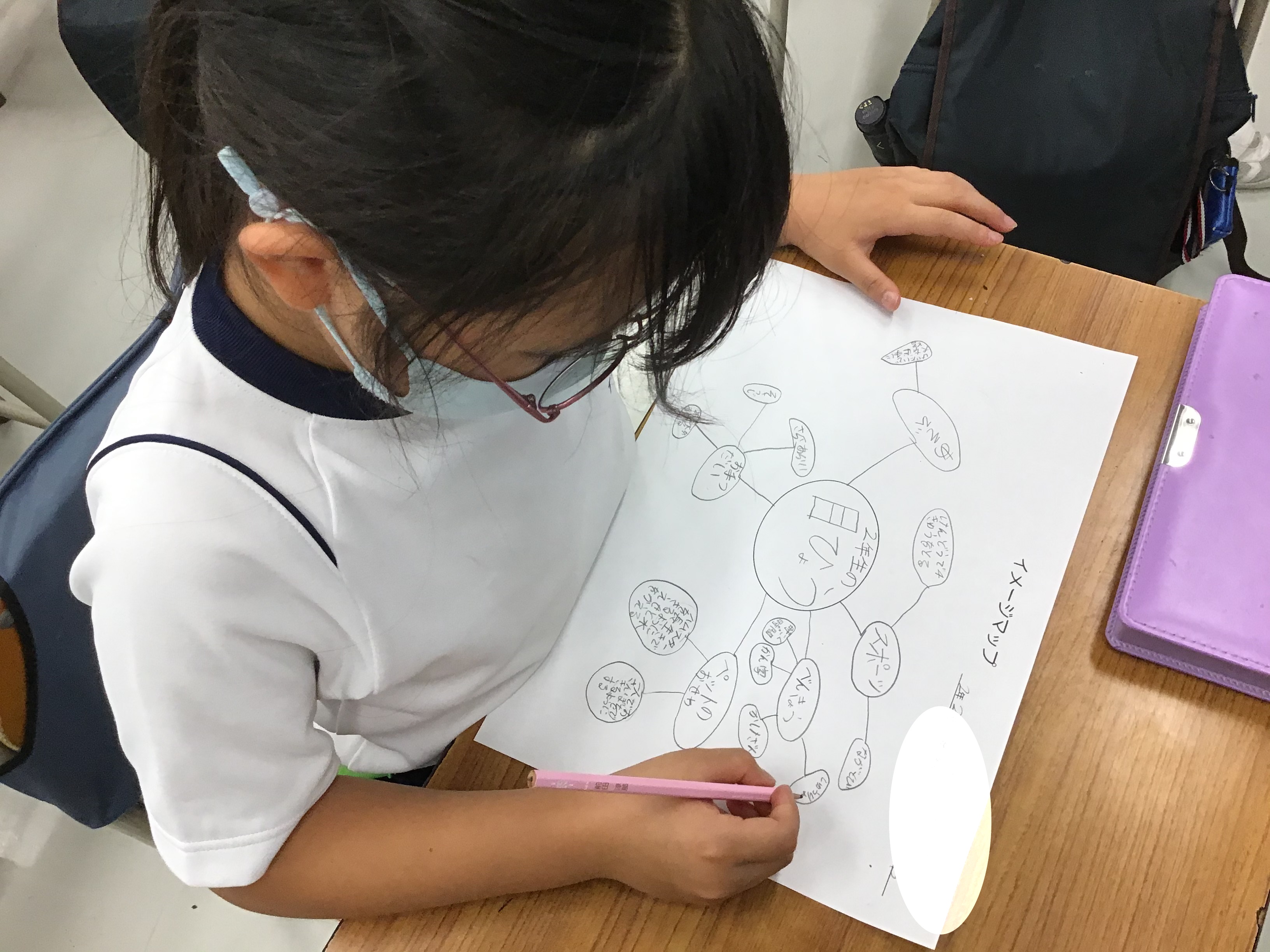

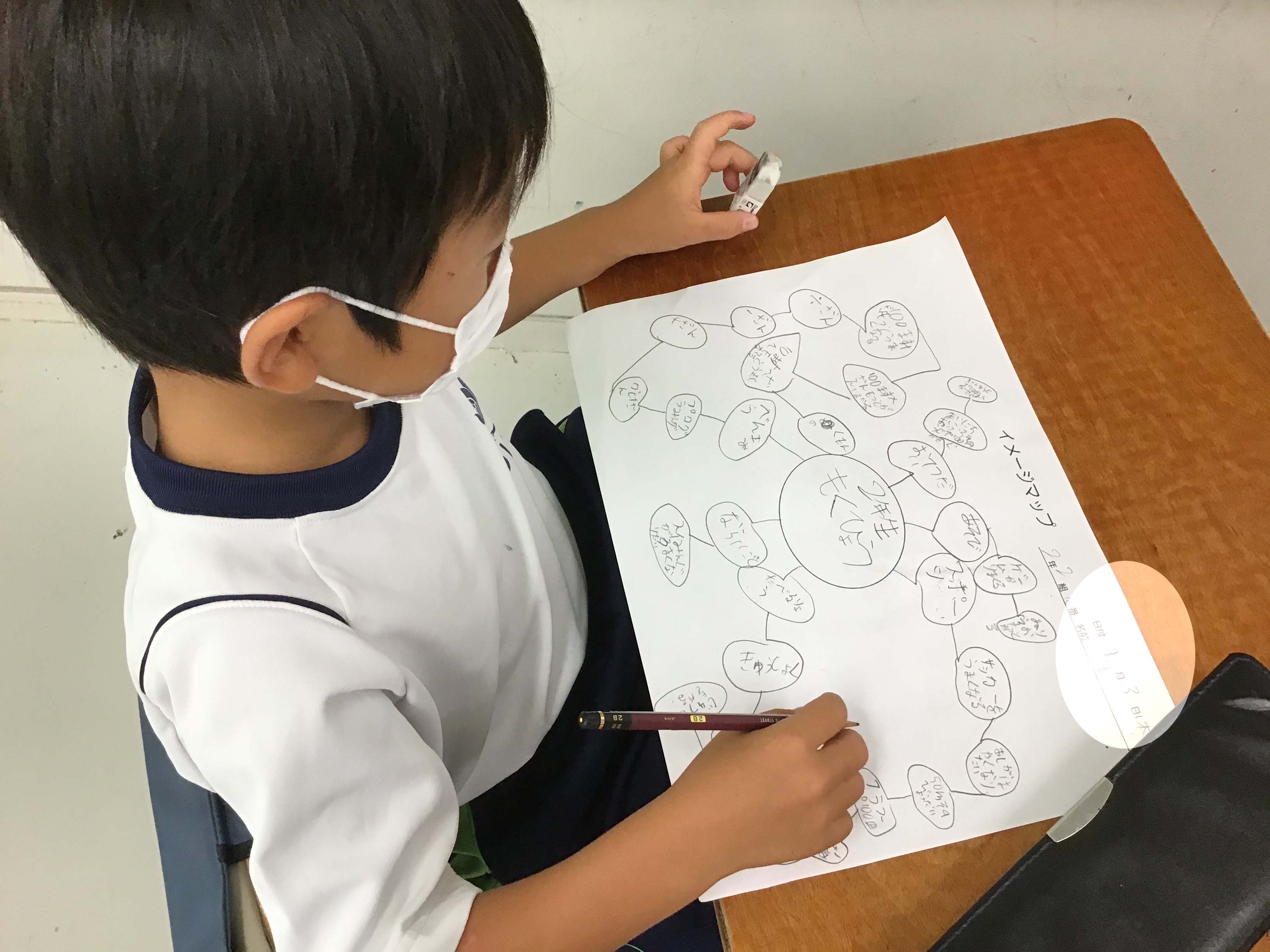

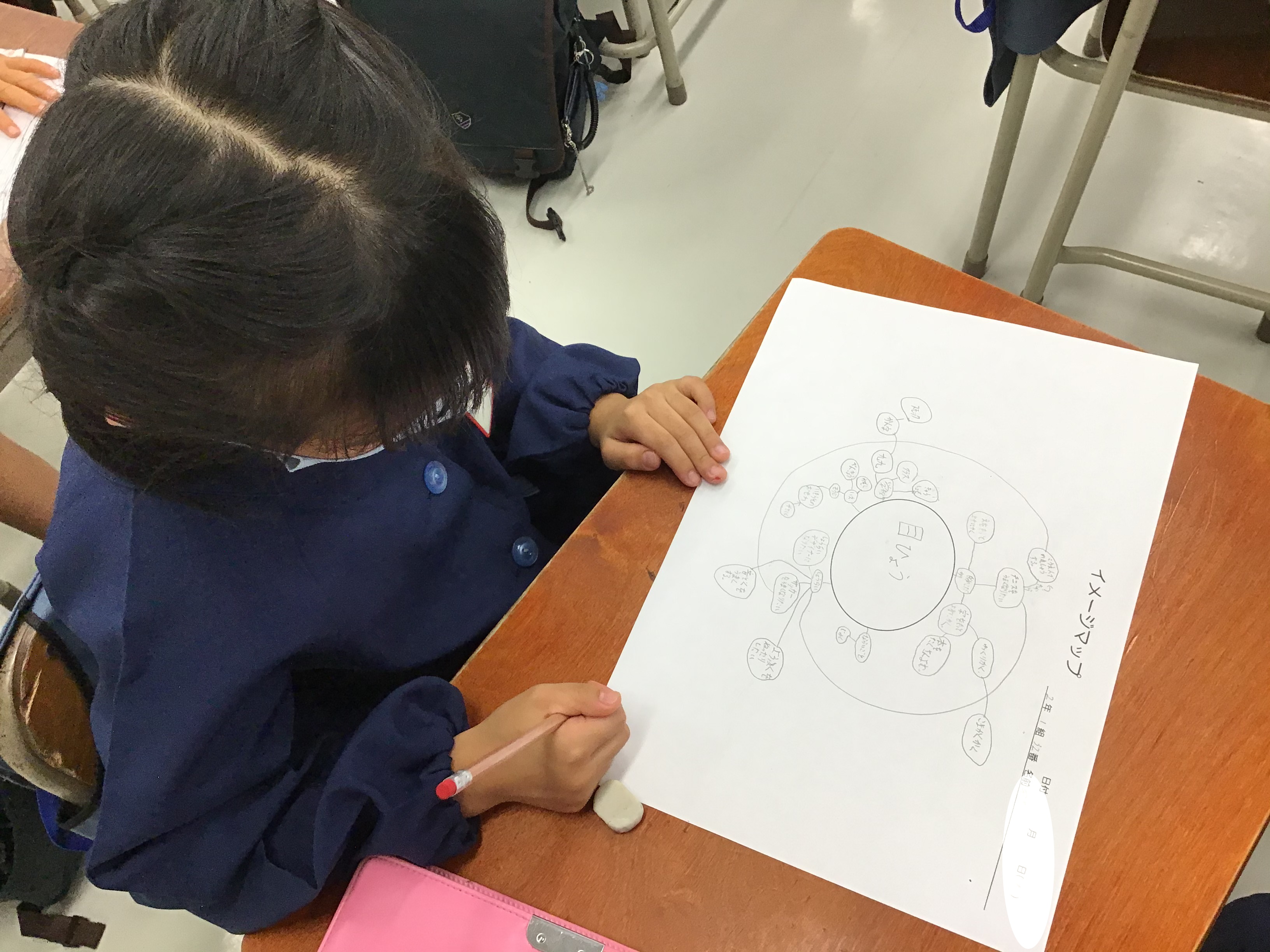

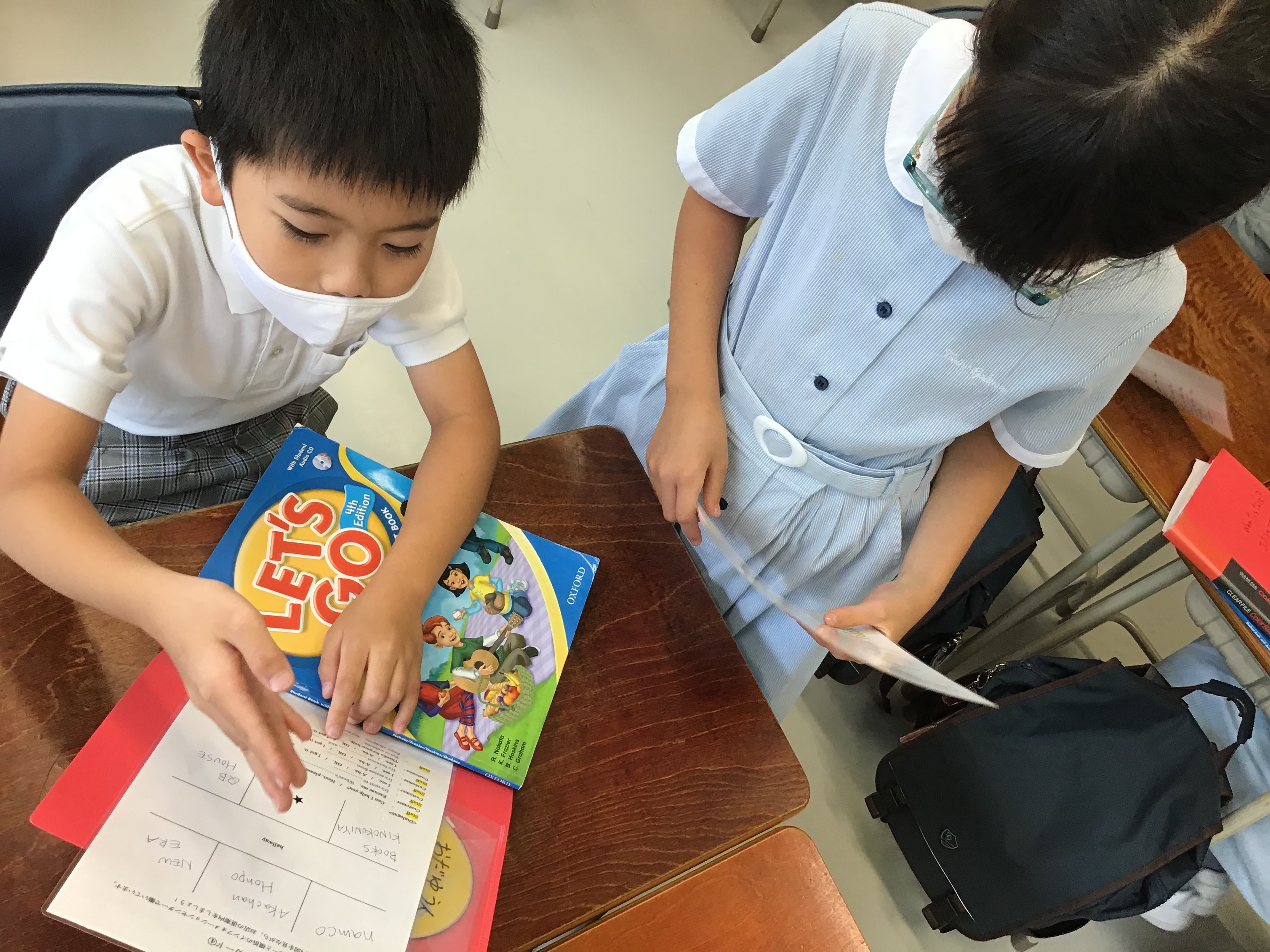

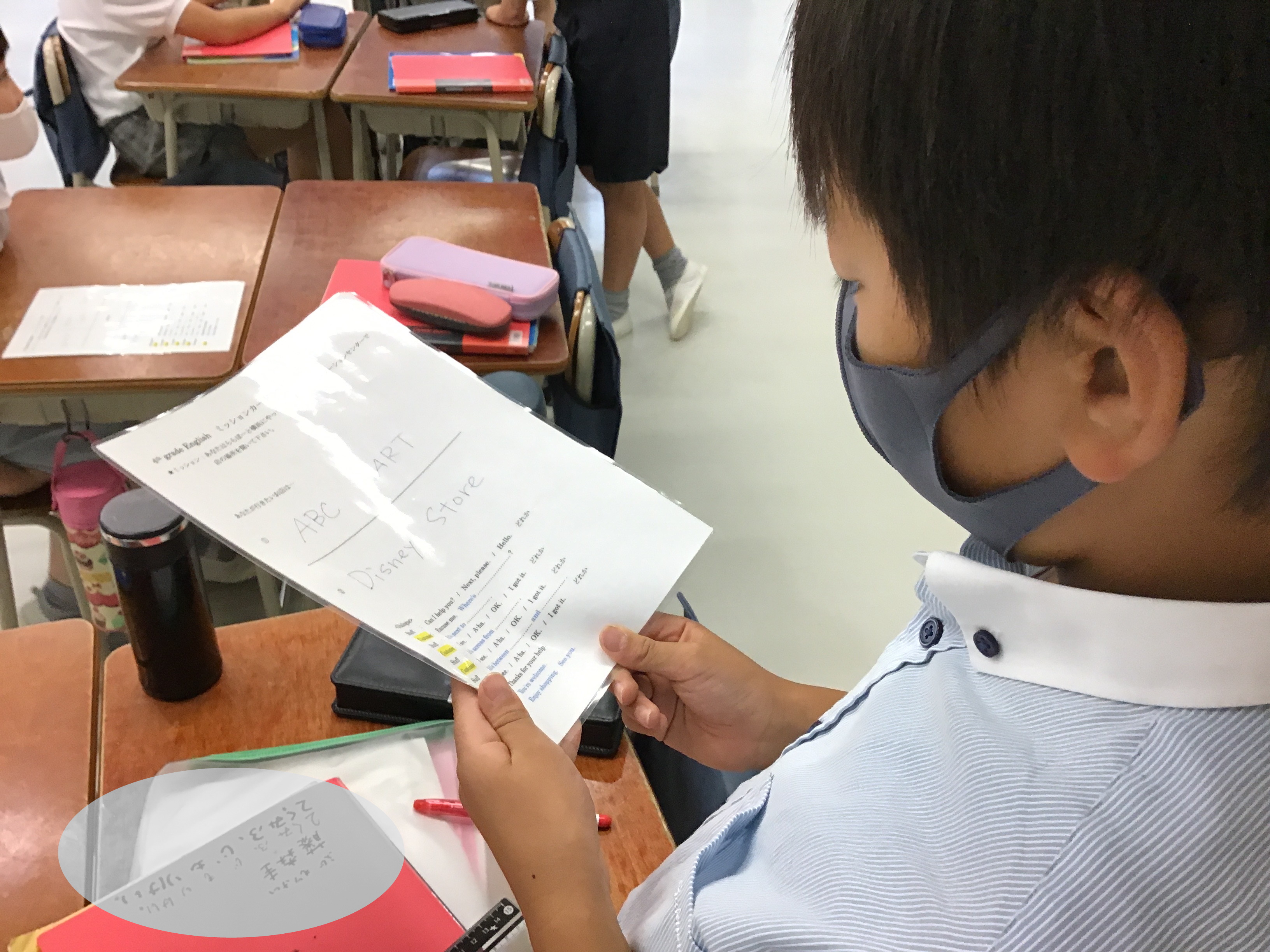

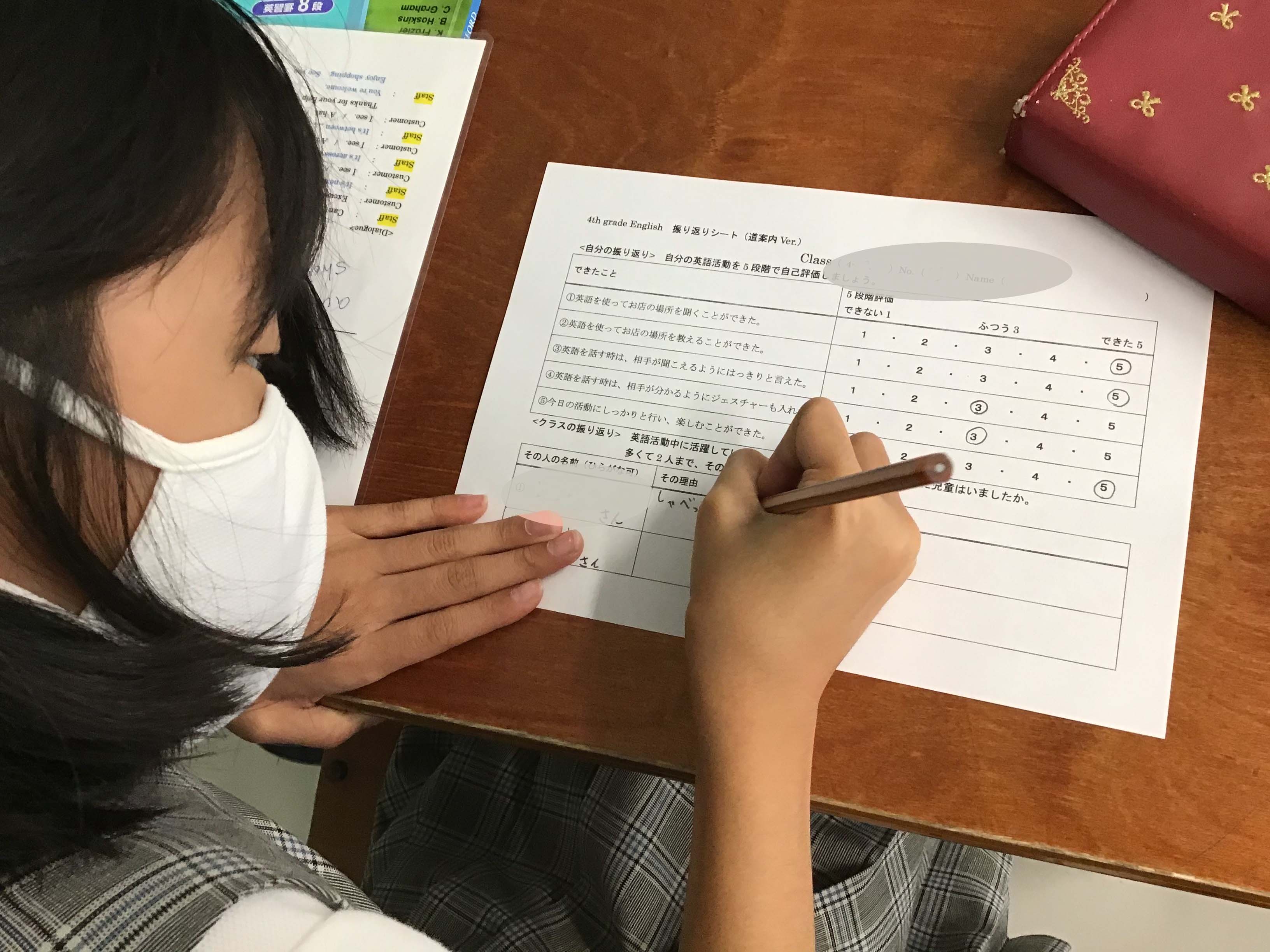

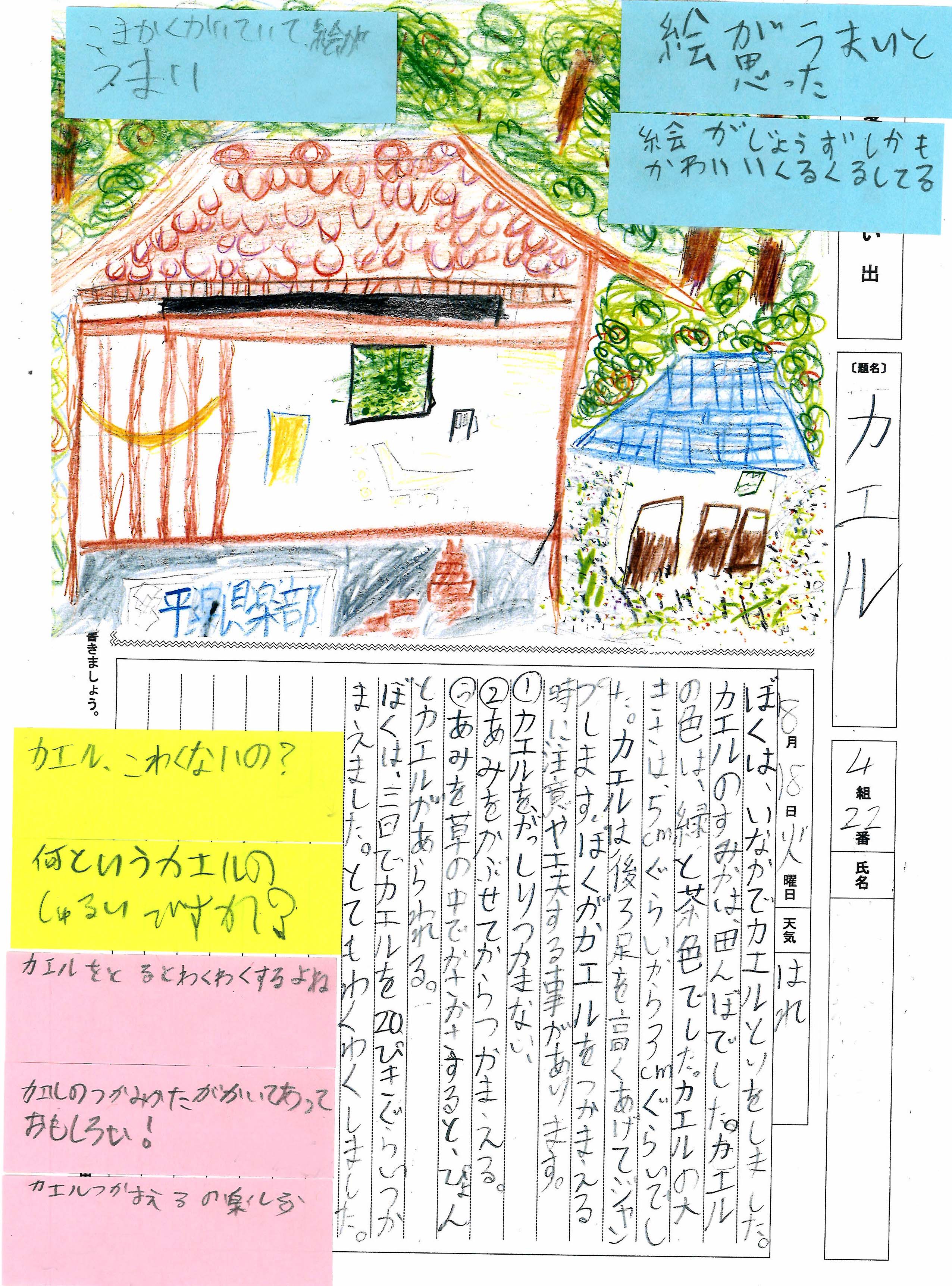

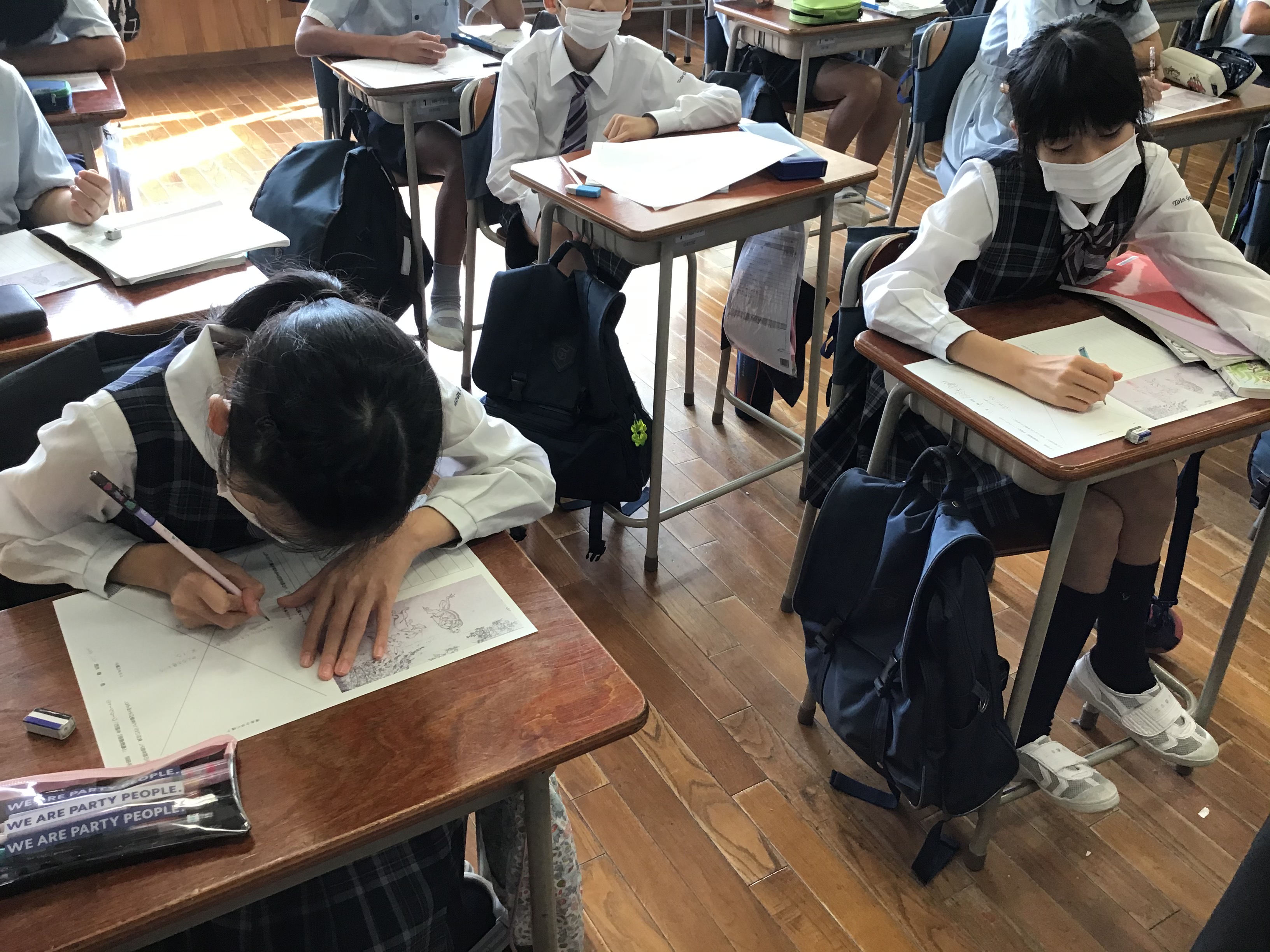

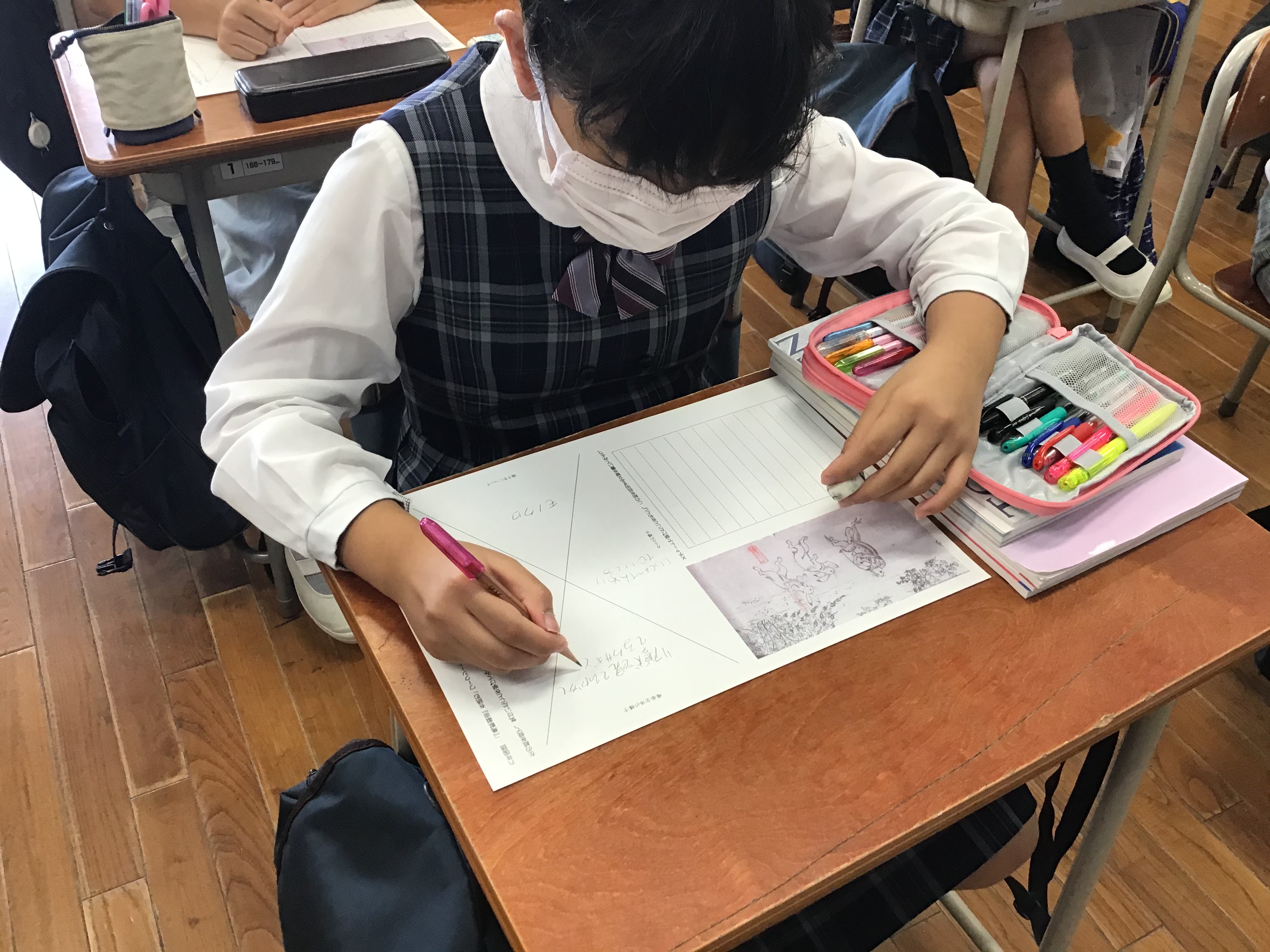

① 教科書の「鳥獣戯画」の挿絵を、シンキングツールのXチャートを使い、4つの観点で情報を集め、自分なりの解説文を書く活動を行いました。

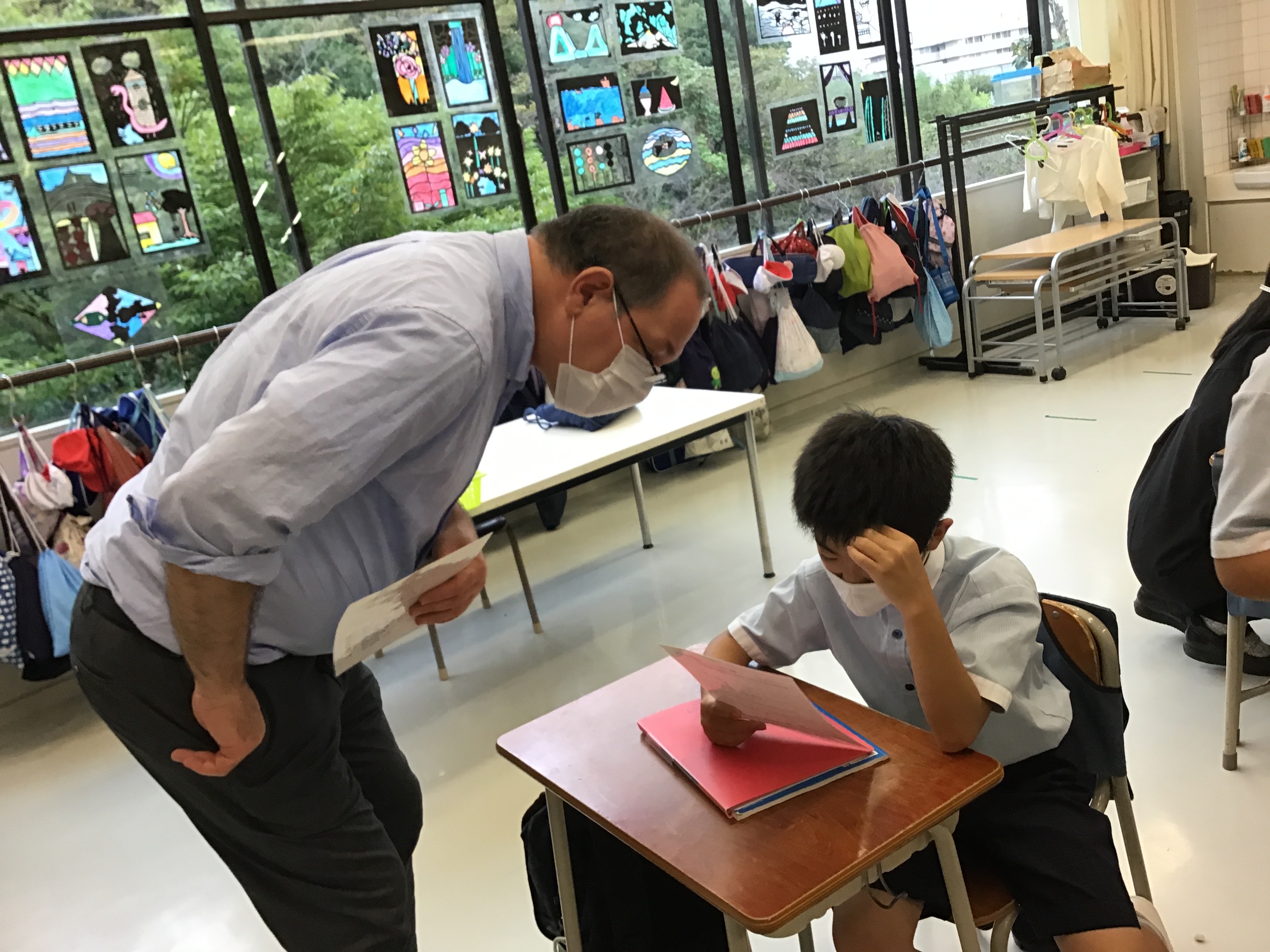

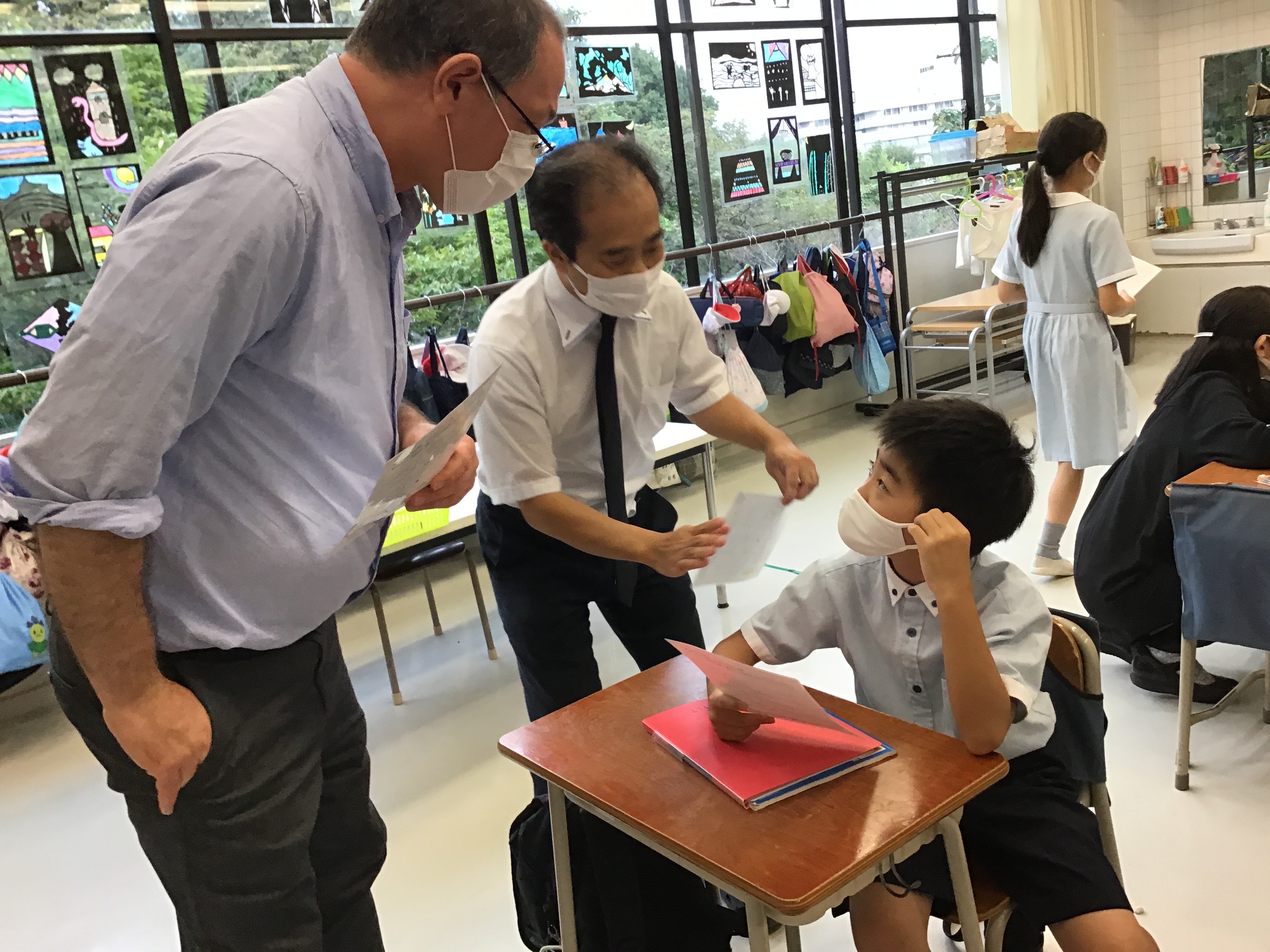

② 教科書の本文を読み、①で題材にした挿絵について、自分が着目した点と筆者が着目した点とを見比べ、筆者の絵に対する着眼点を読み取りました。また、その絵に対して筆者がどのような解釈をしたりどのような考えを持ったりしているかが分かる部分を探し、読み取りをしました。

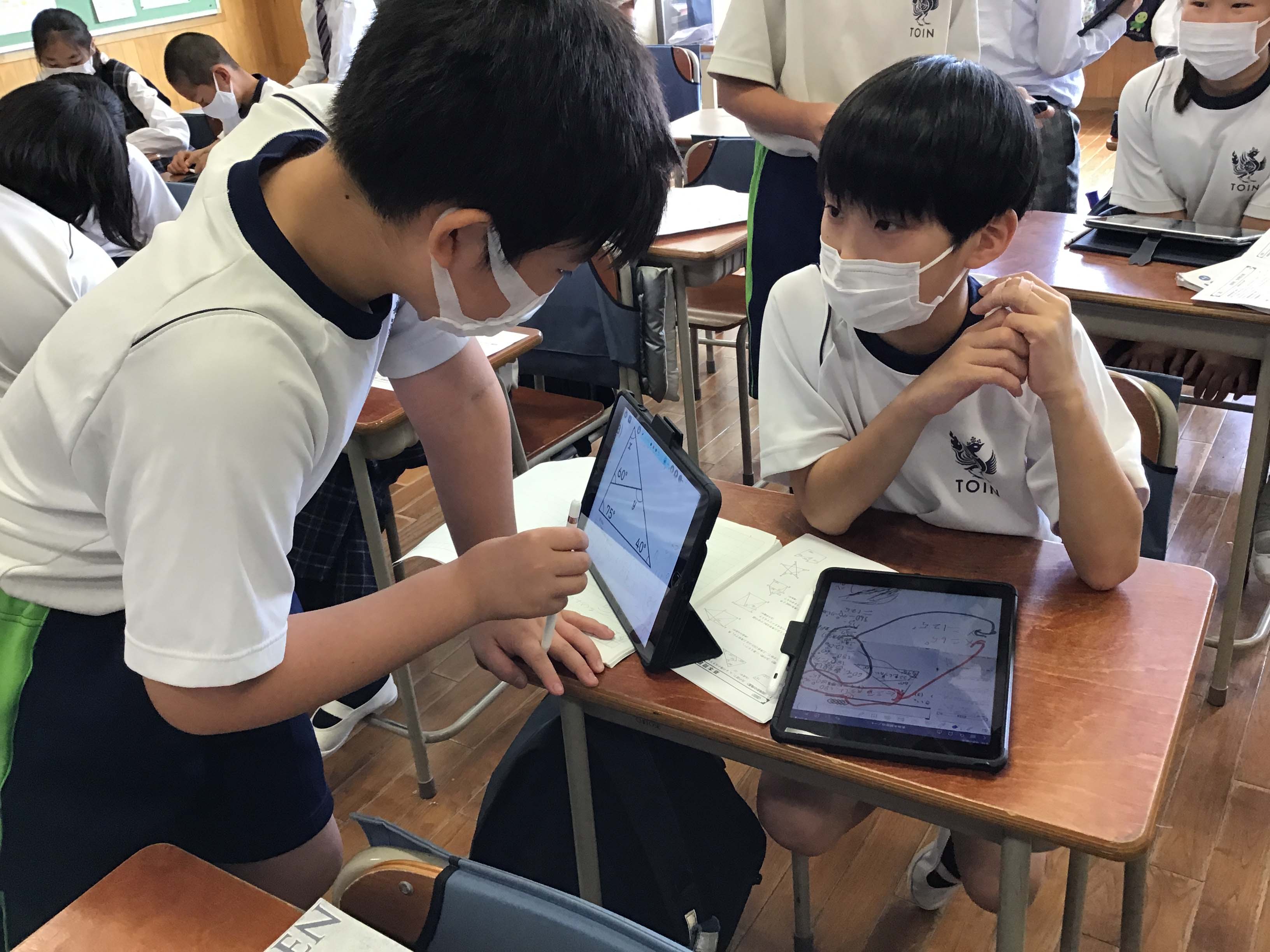

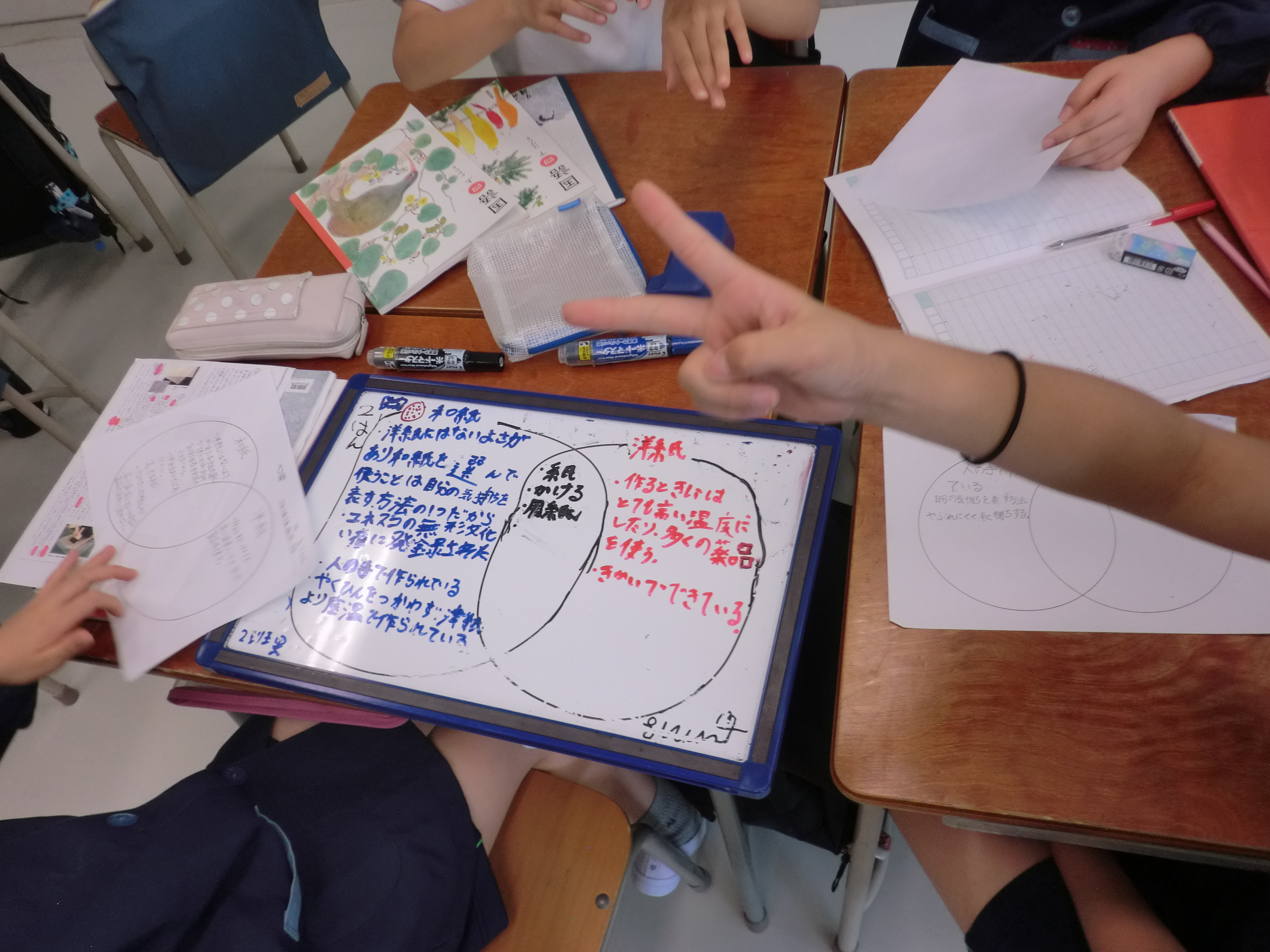

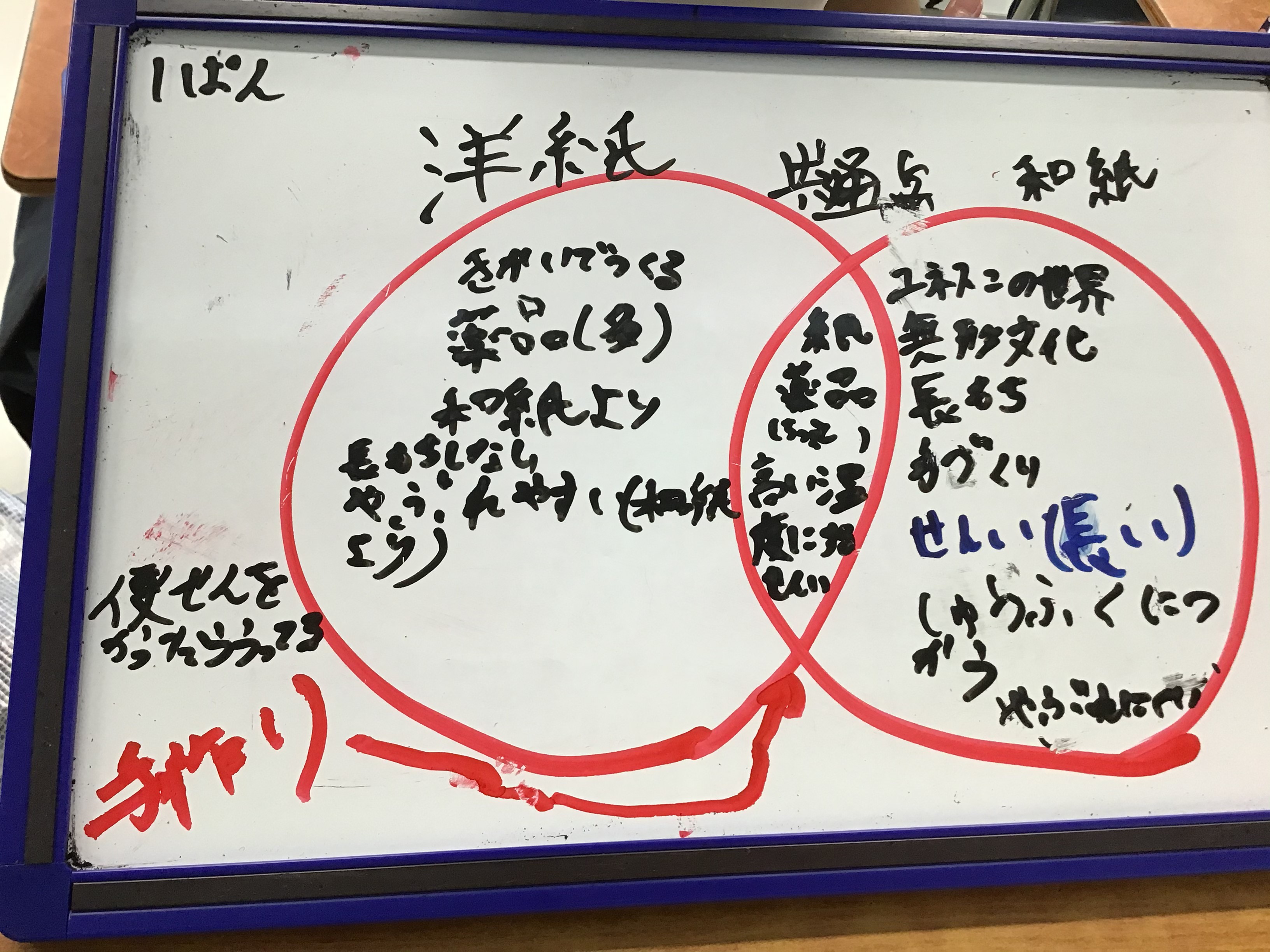

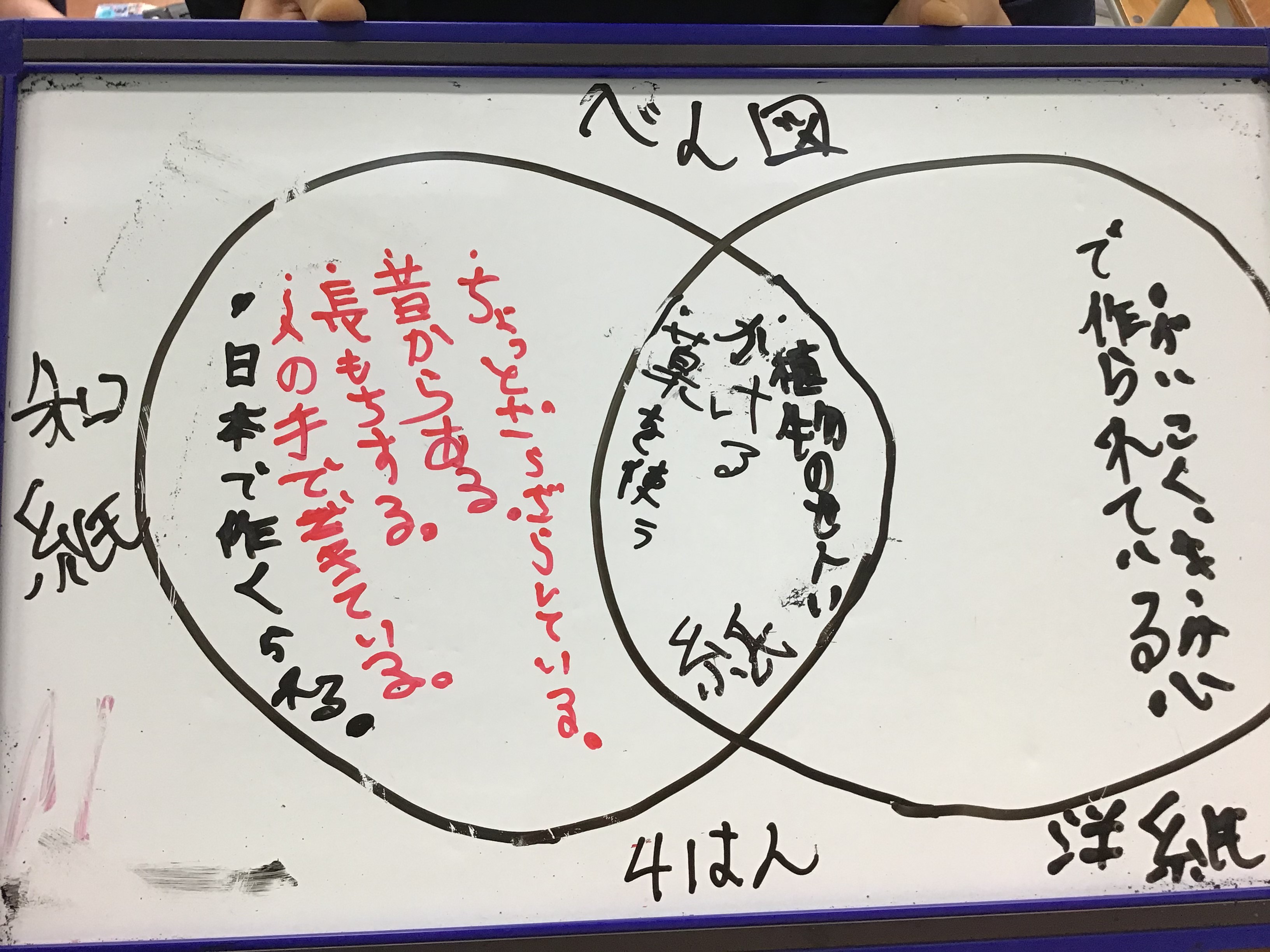

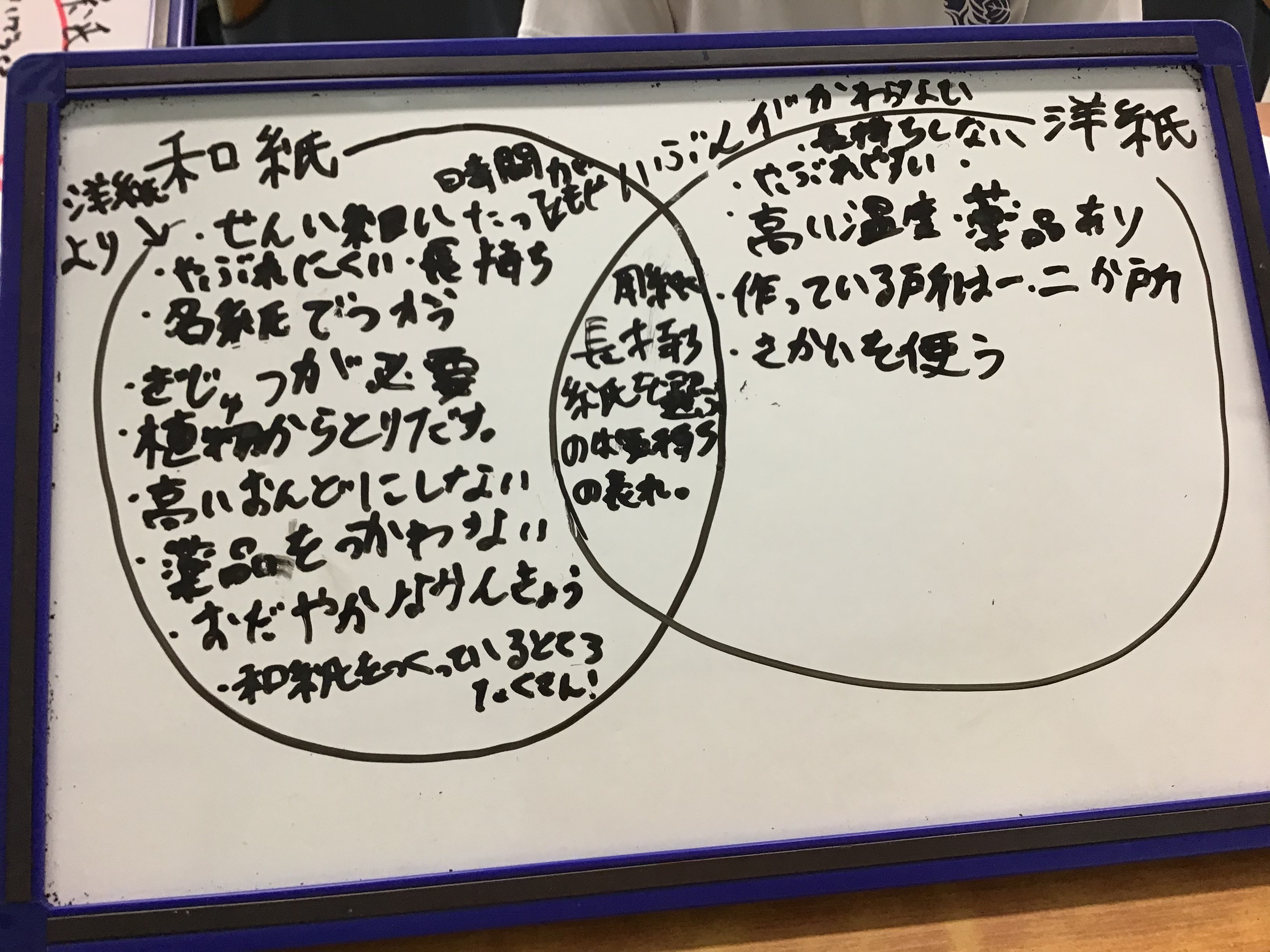

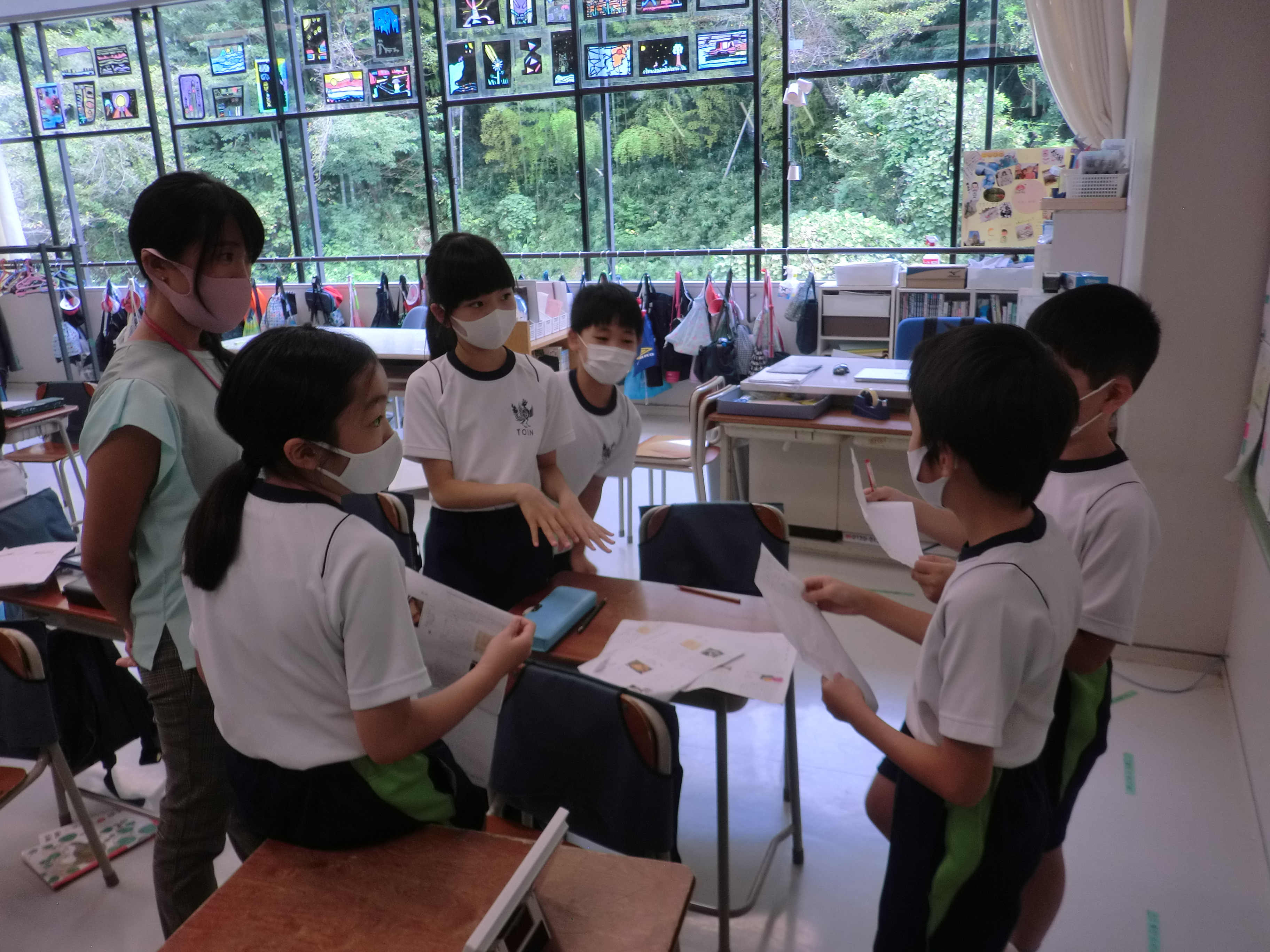

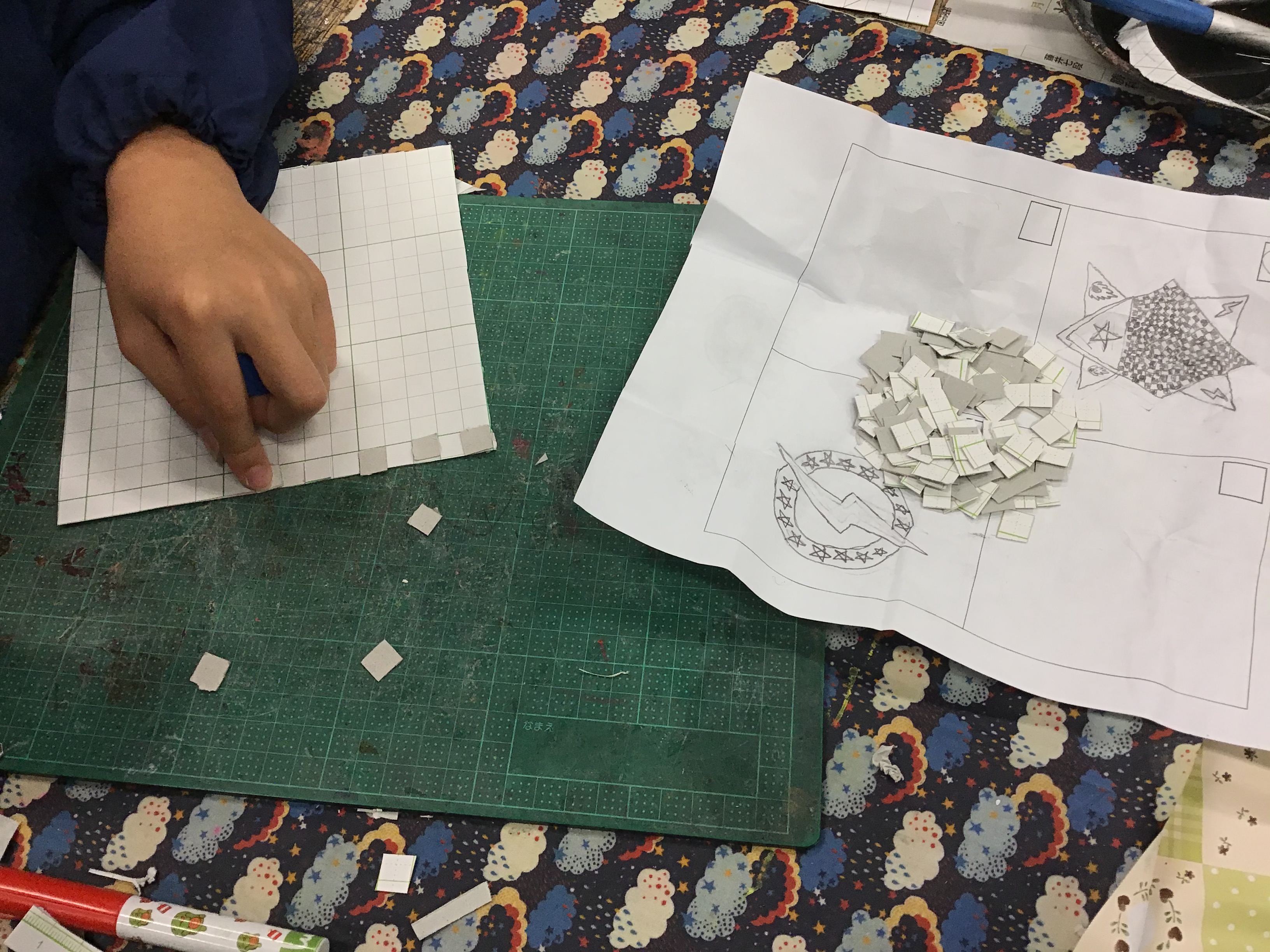

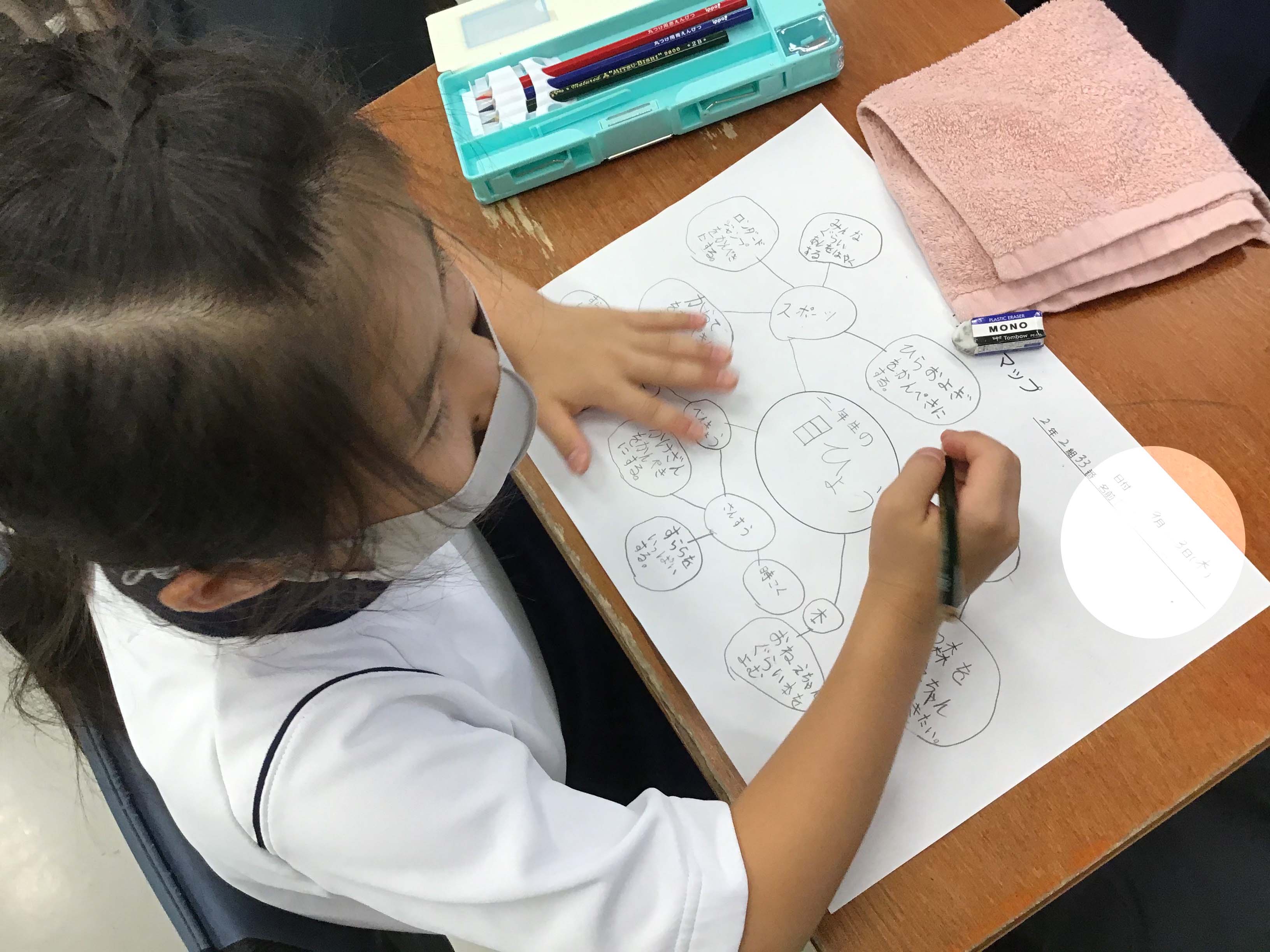

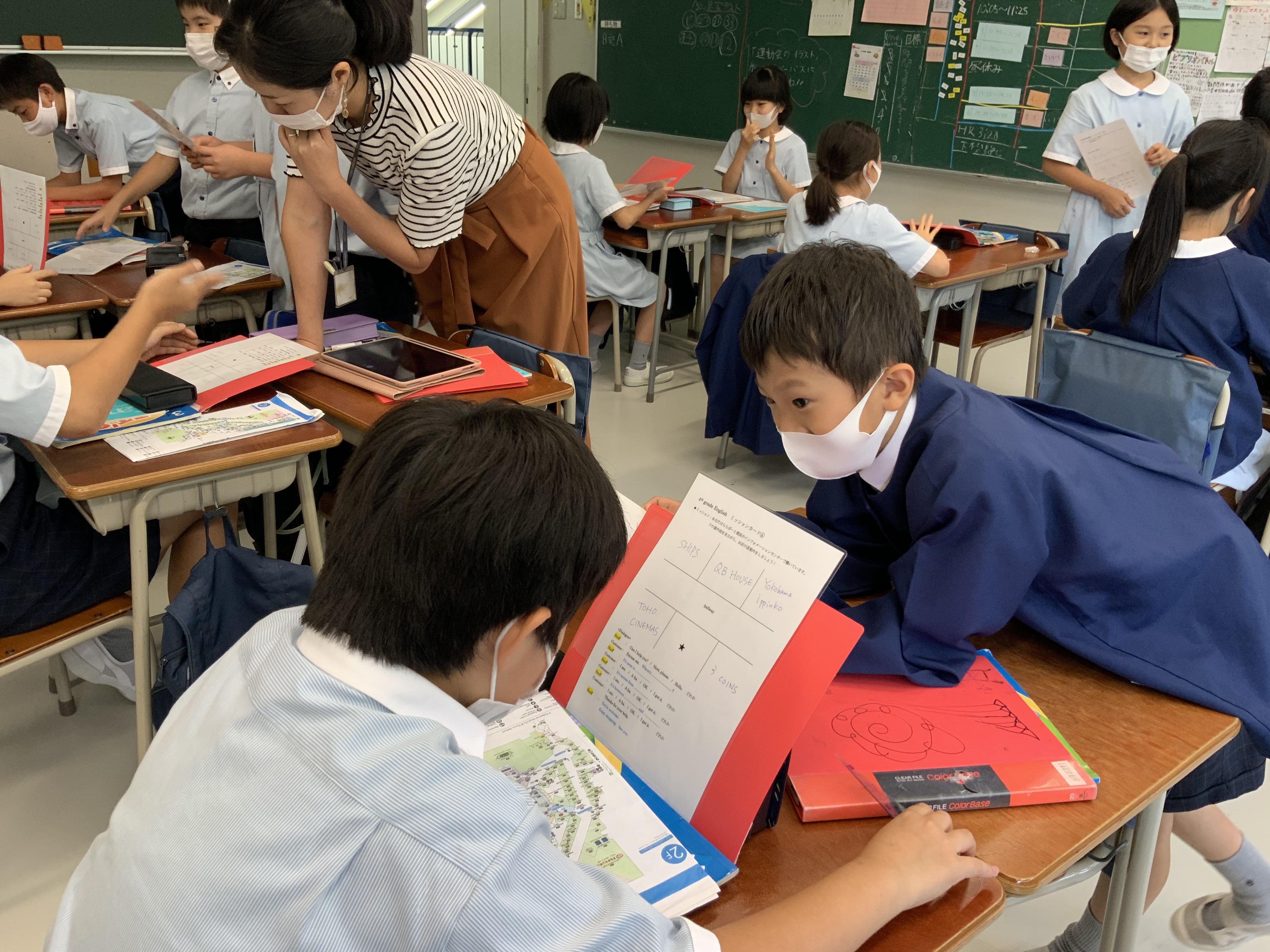

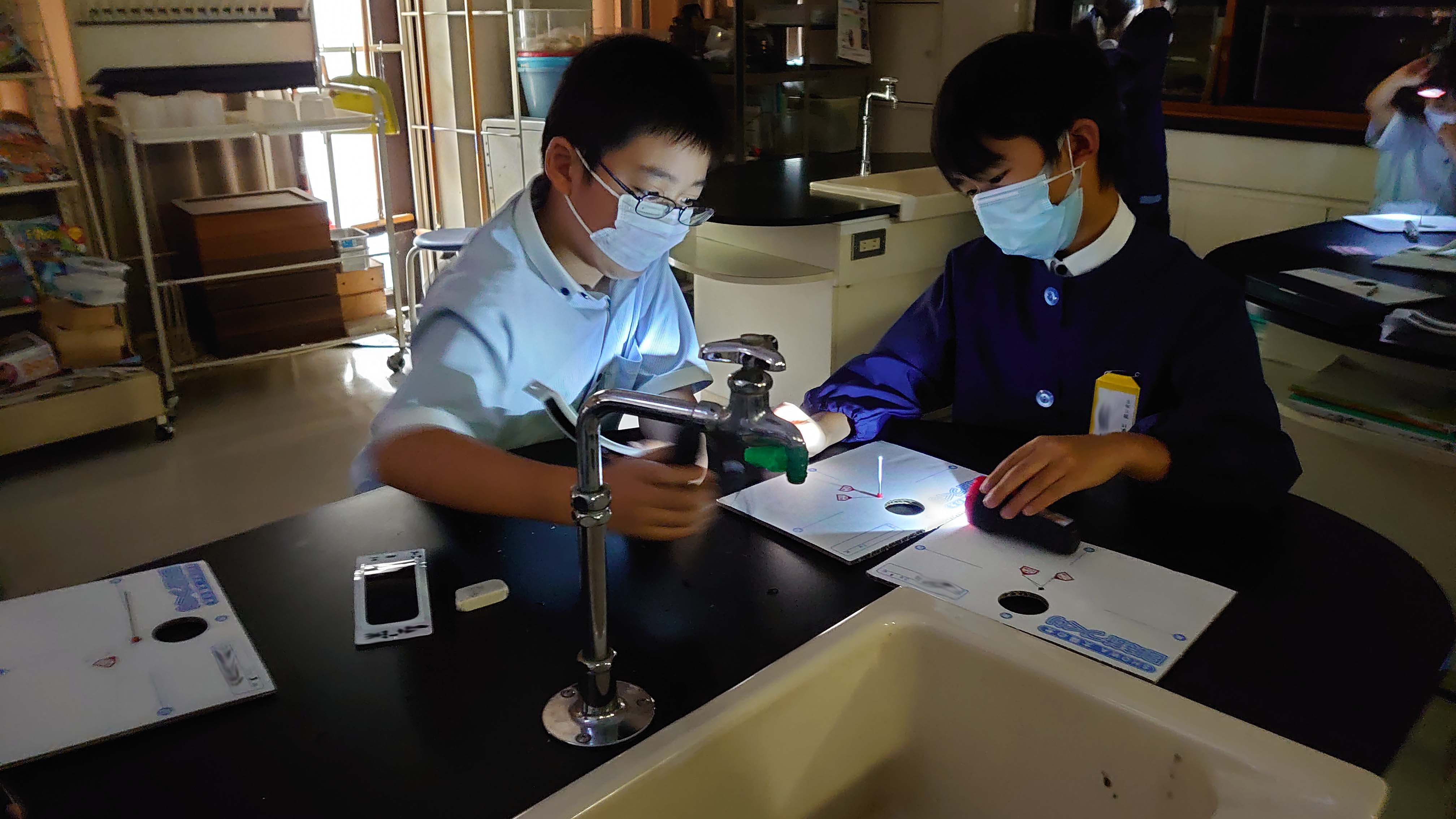

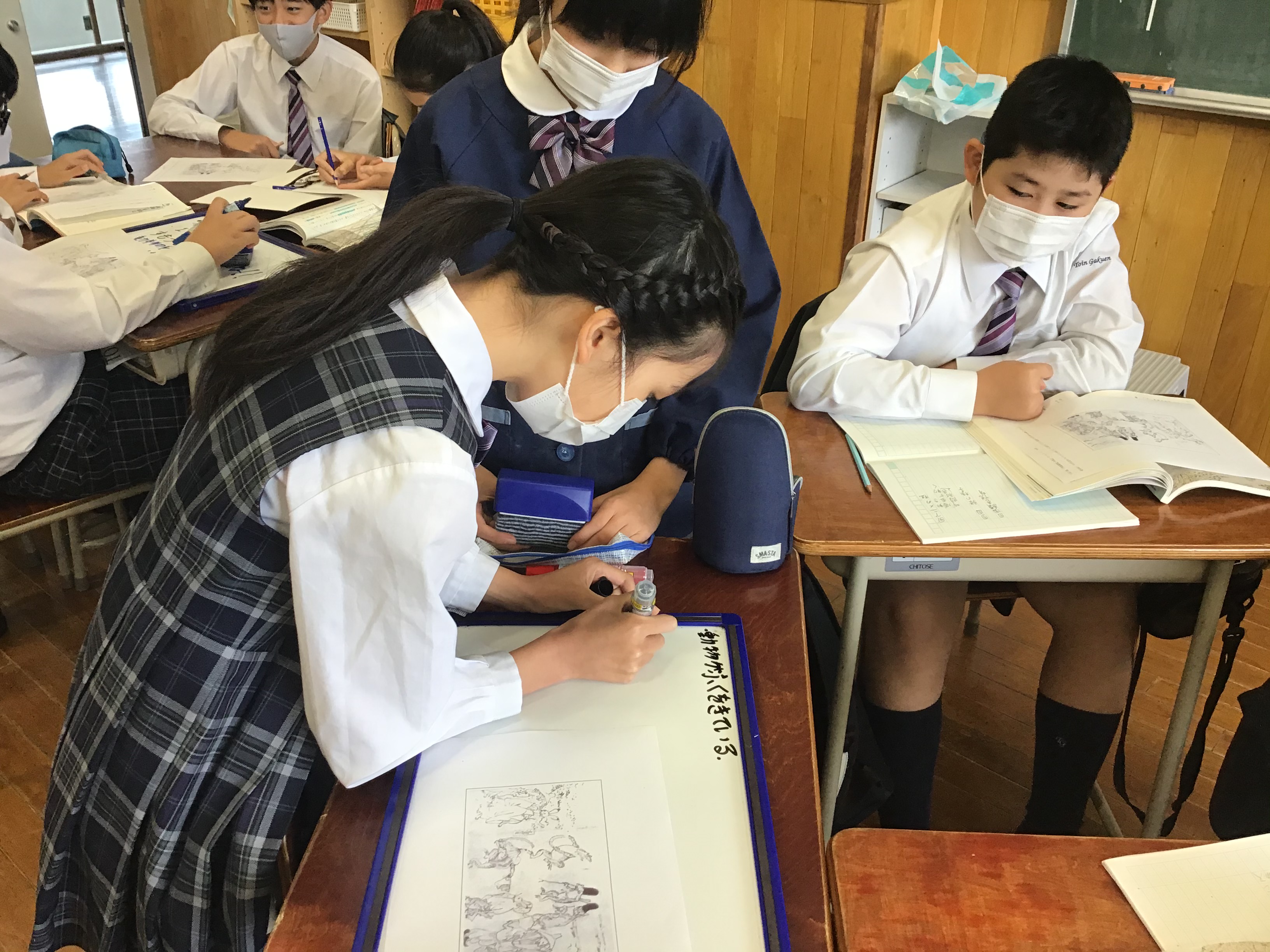

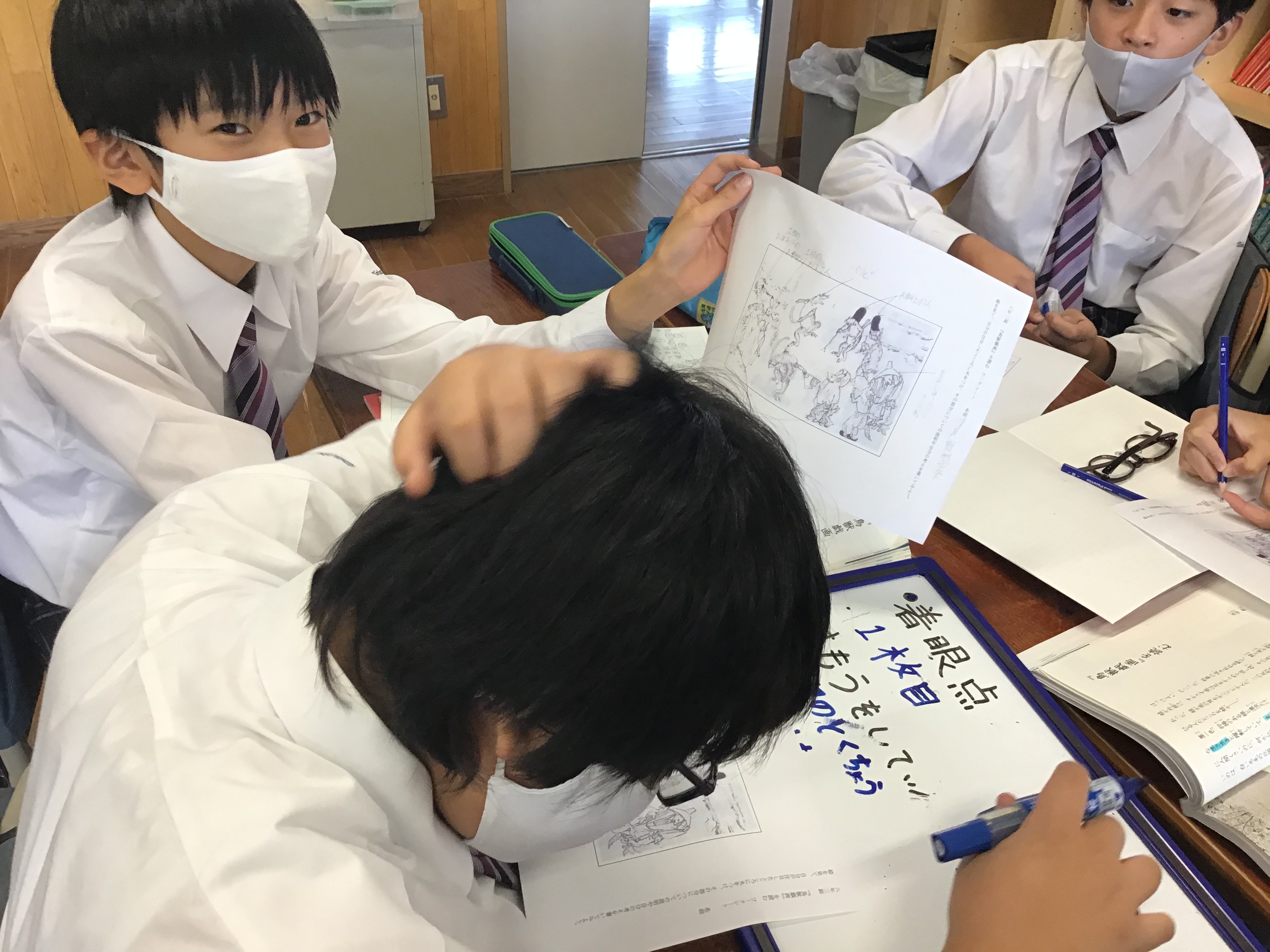

③ ②で筆者の着眼点がどこであったかを確認したところで、別の絵を使って、グループごとに絵から情報を集める練習をしました。

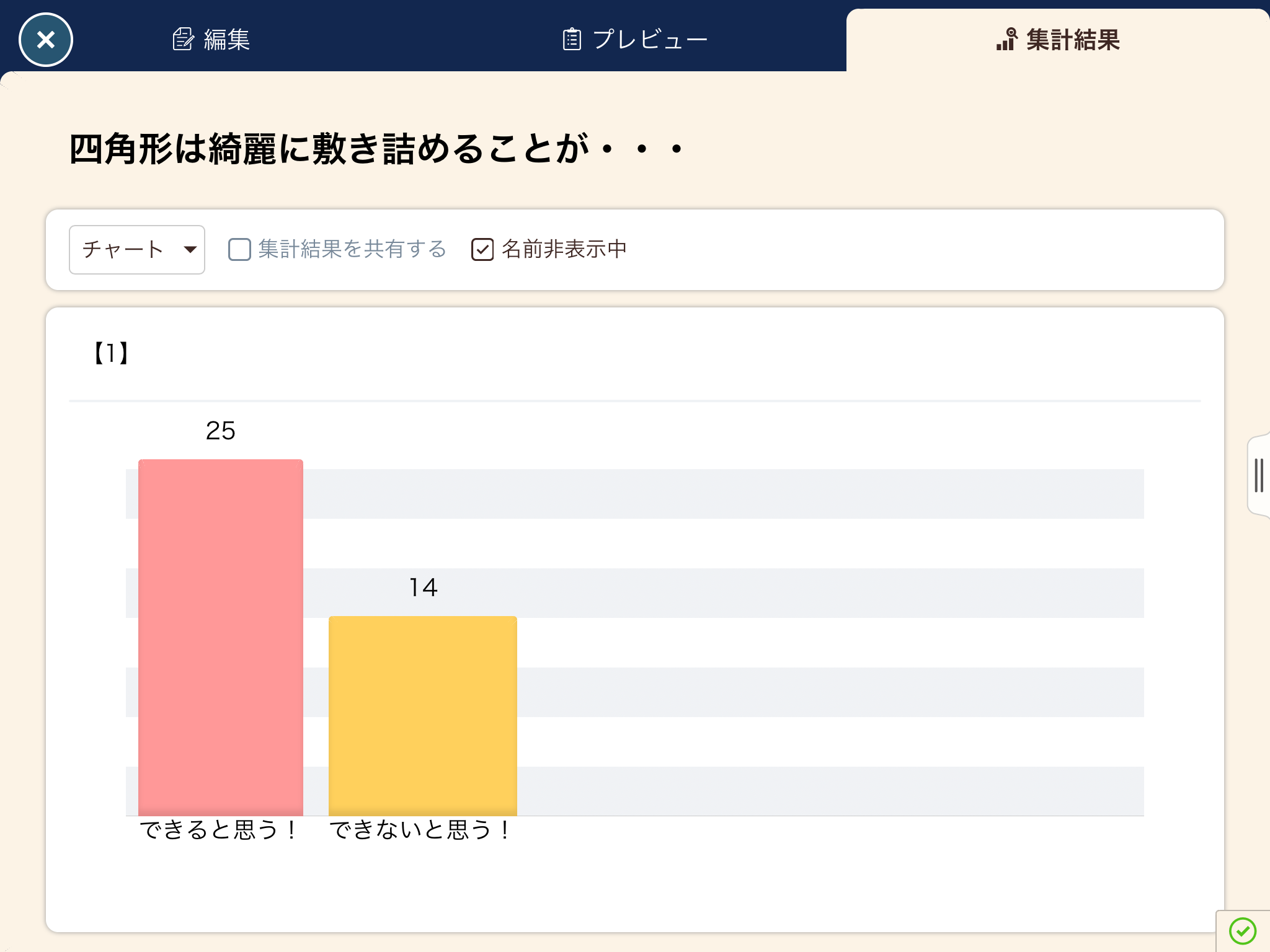

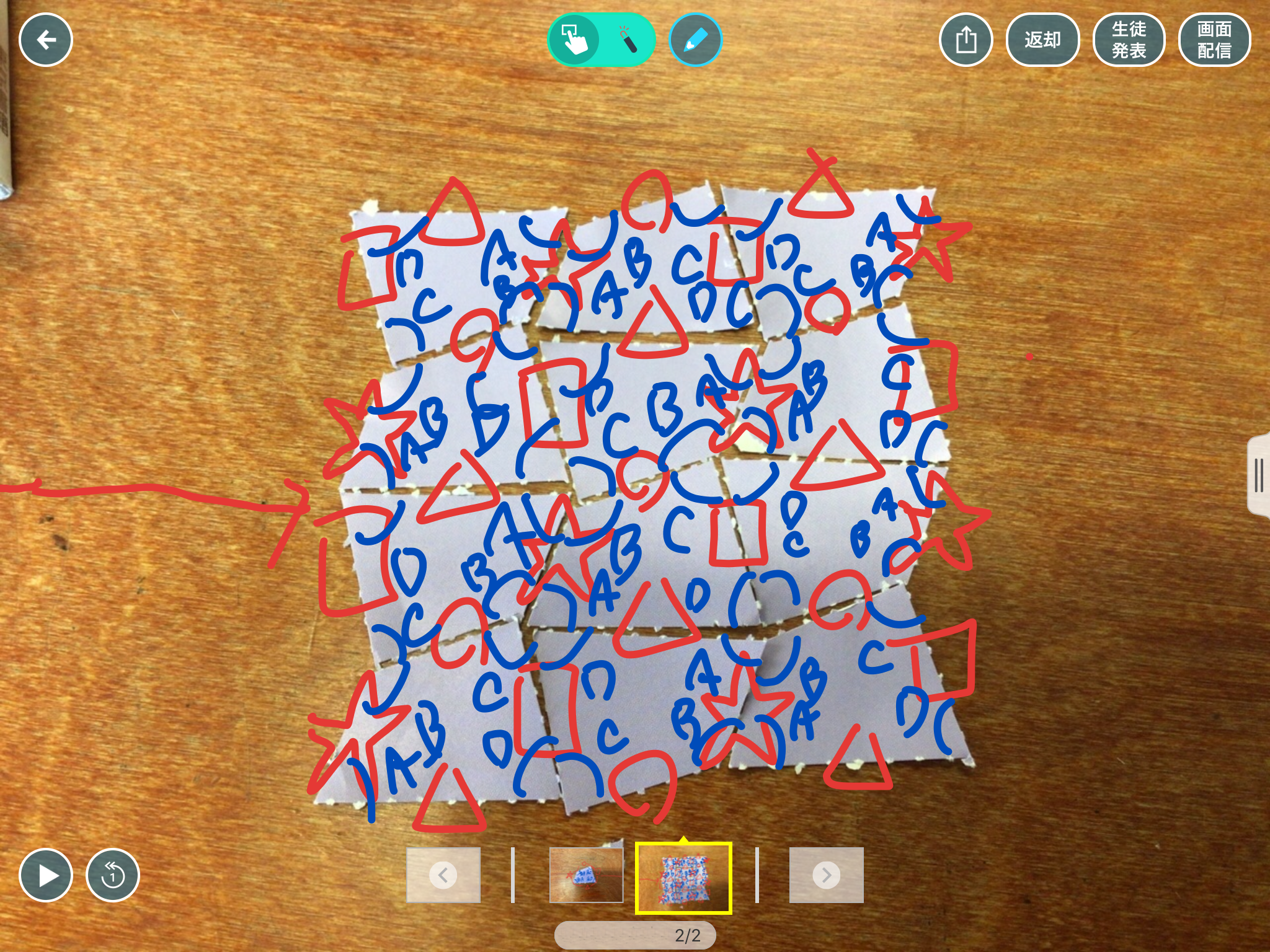

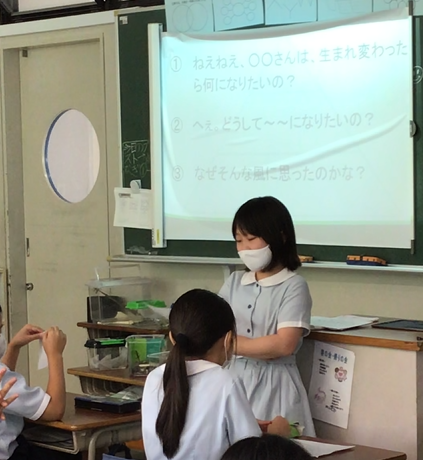

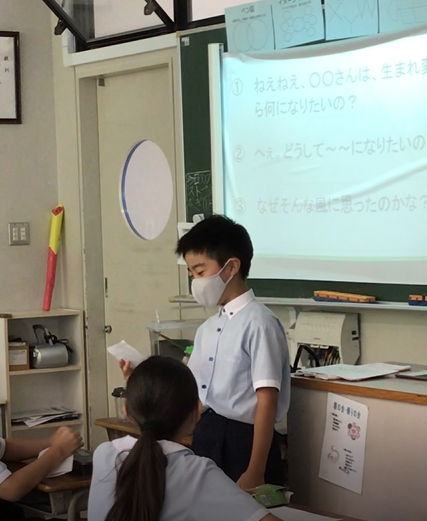

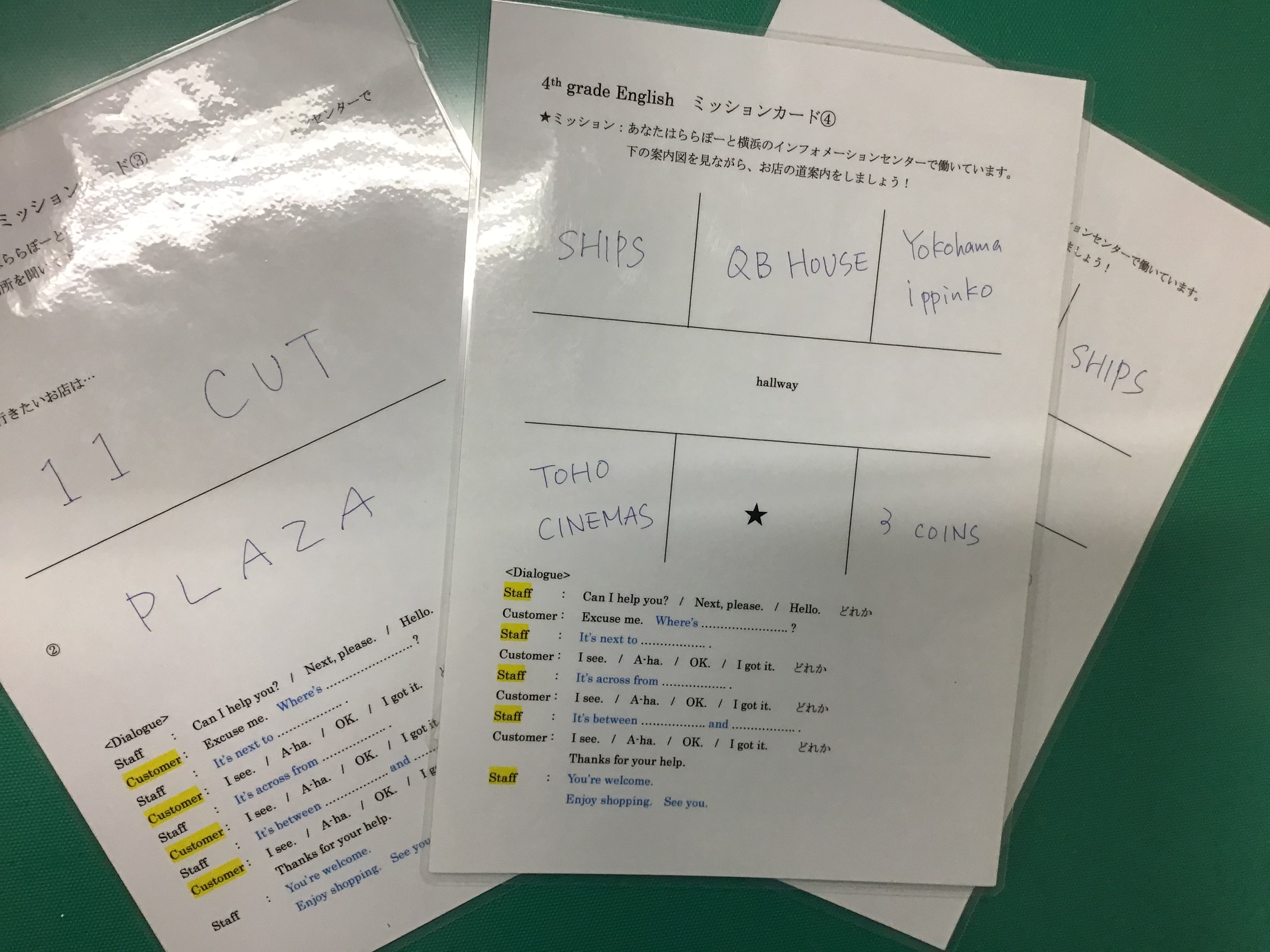

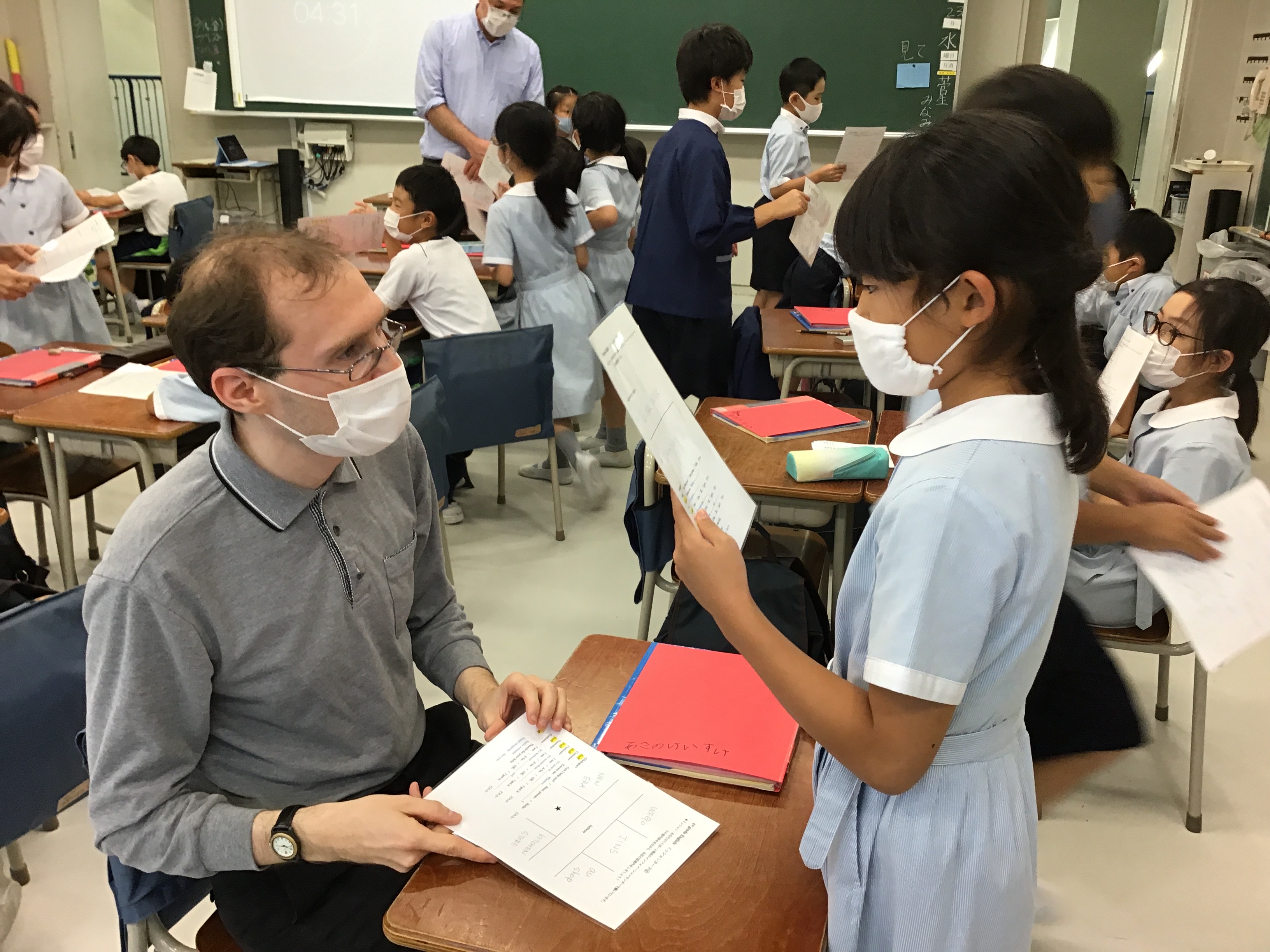

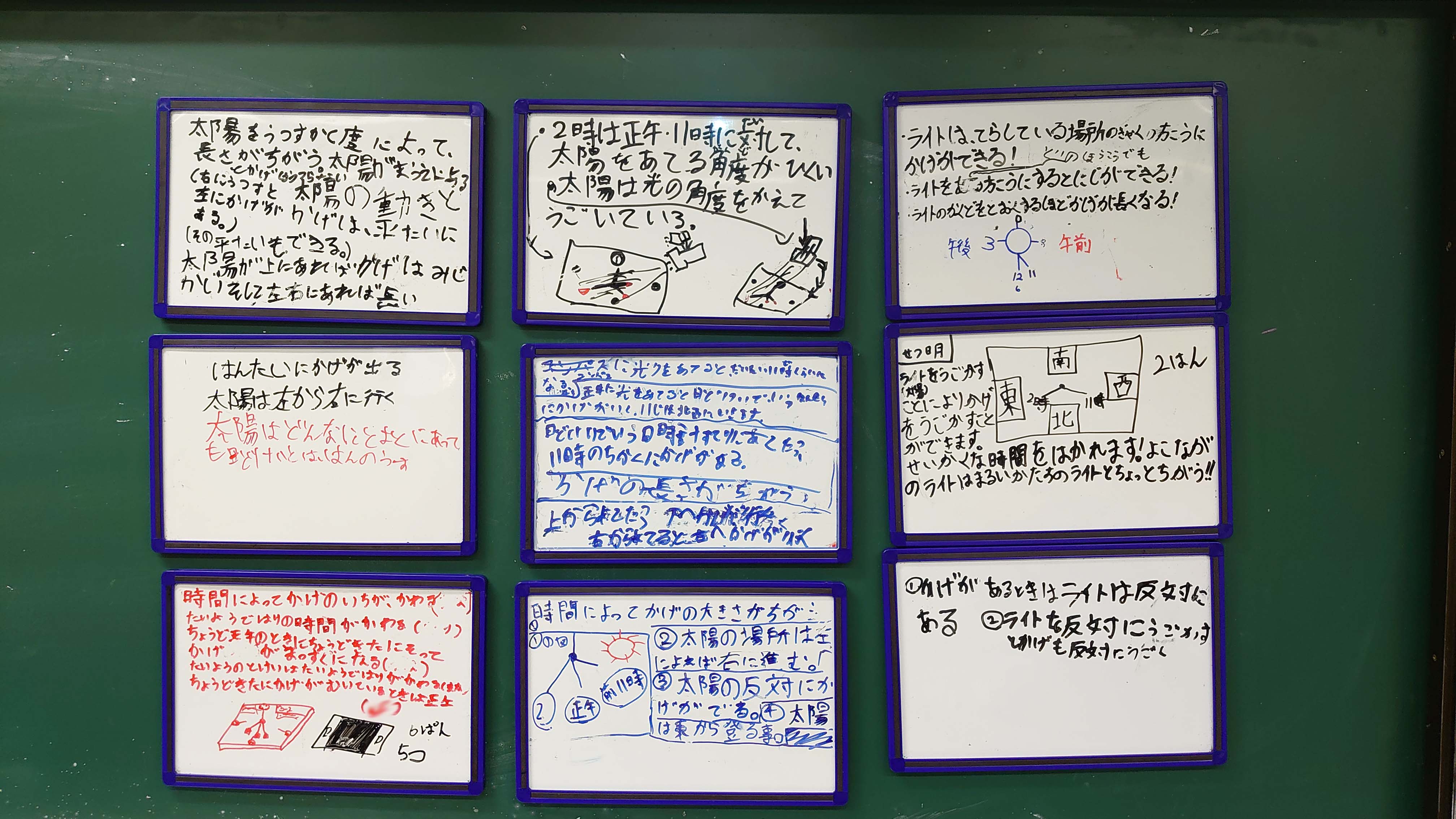

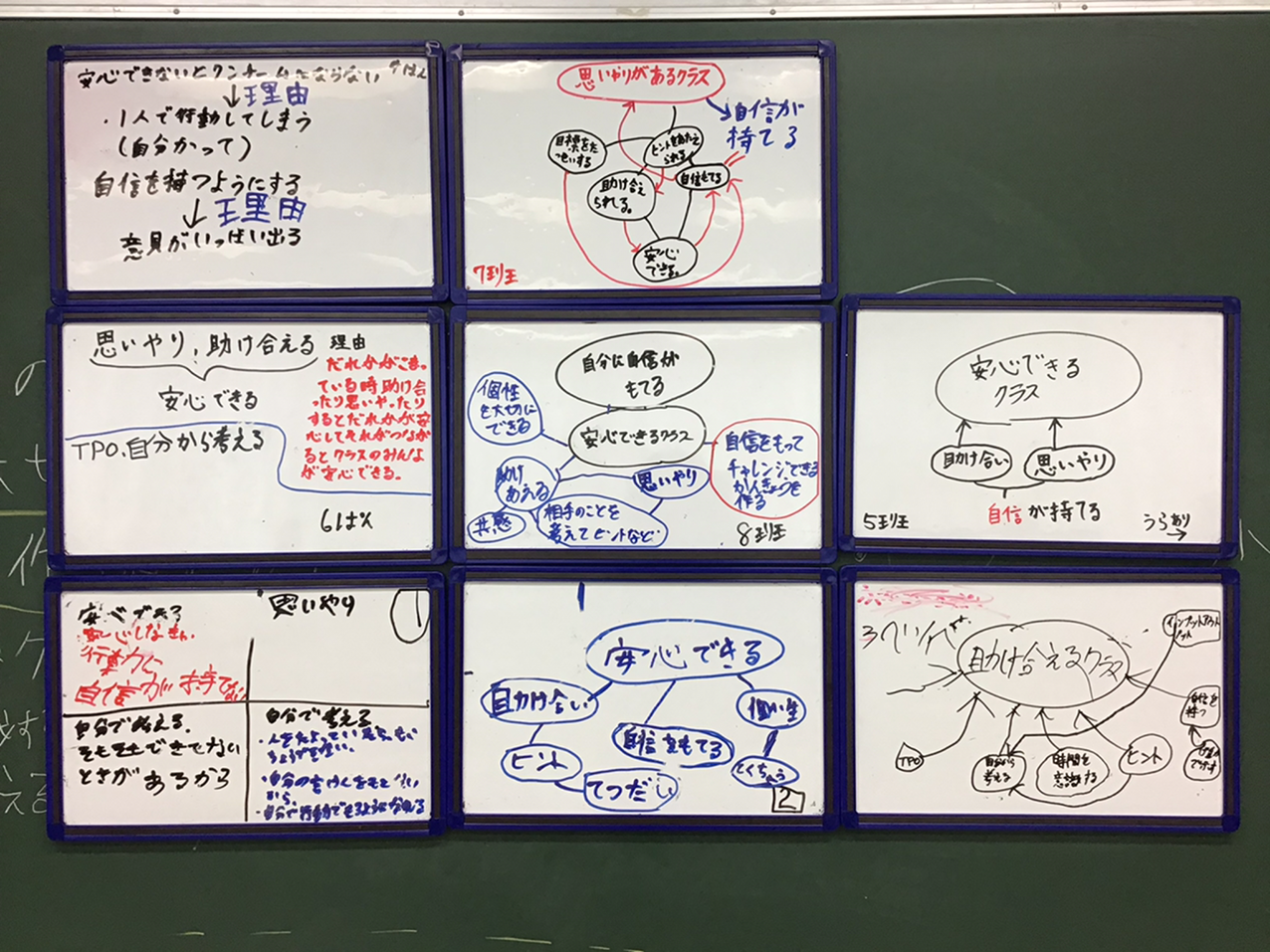

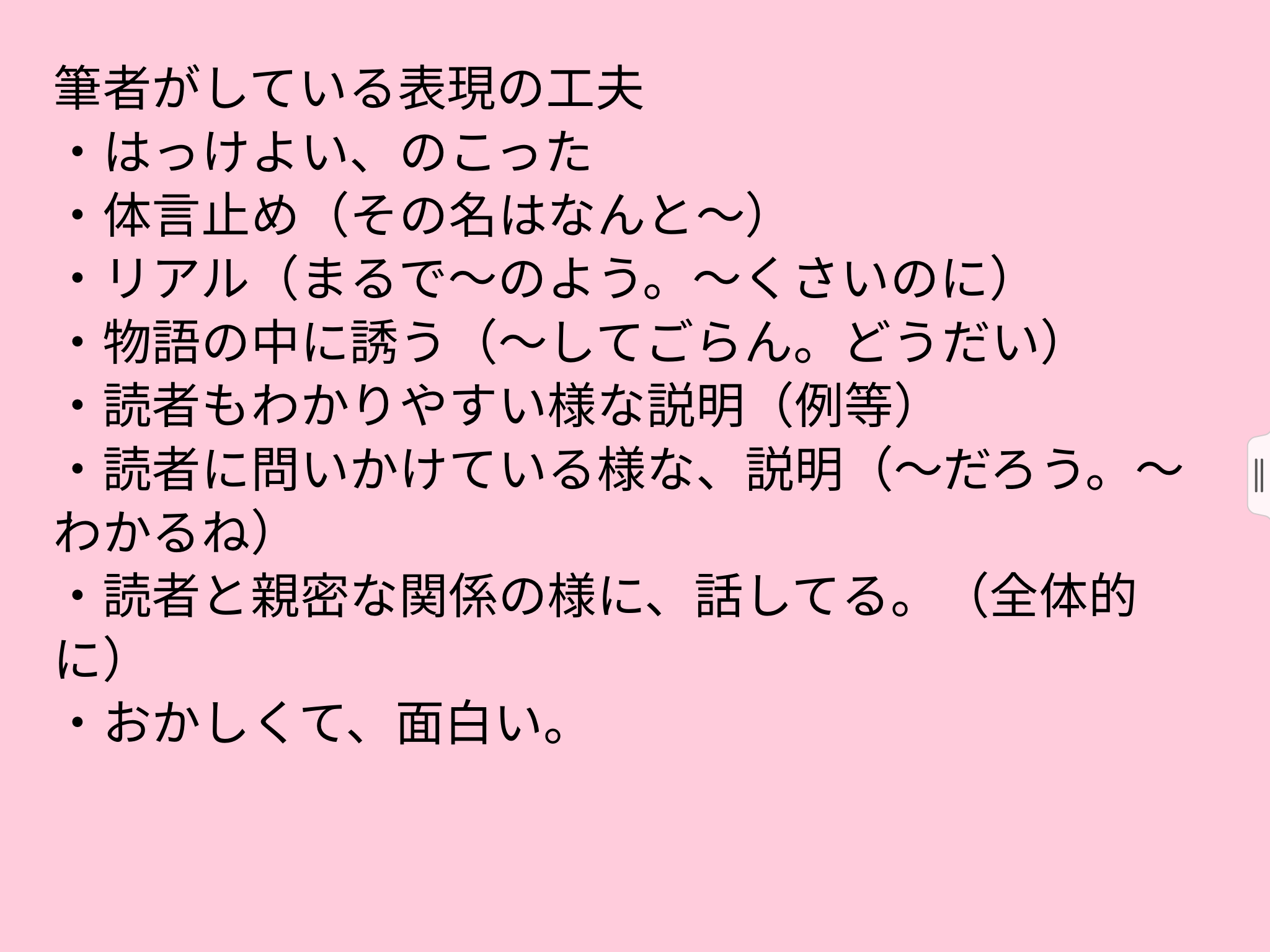

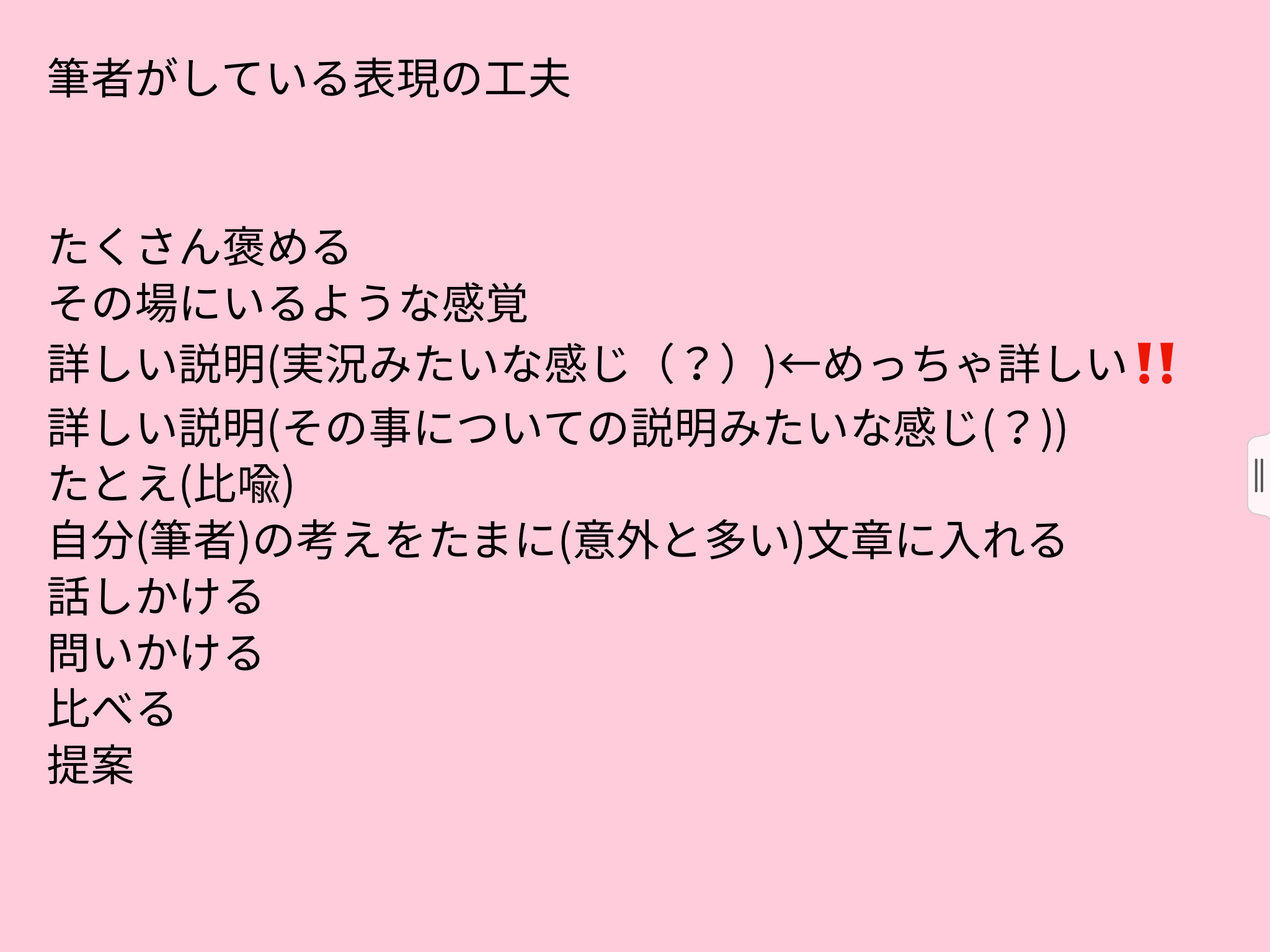

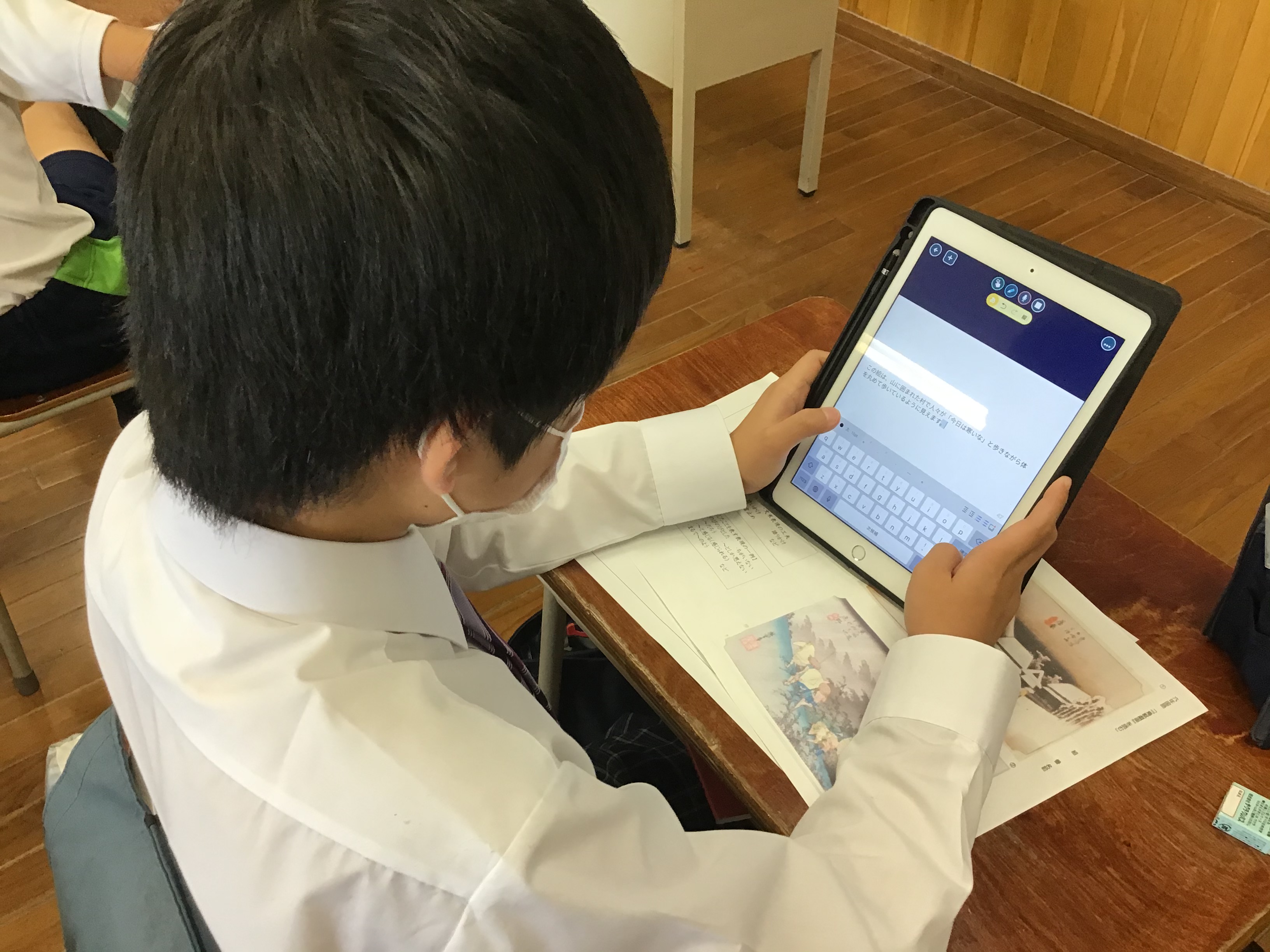

④ 本文中で読者に興味を持って読んでもらうために、筆者が、どのような表現の工夫をしているかを読み取りました。まずは各自で表現の工夫をしているところを見つけ、その後、ロイロノートで意見を提出し、クラス全体で意見の共有を行いました。

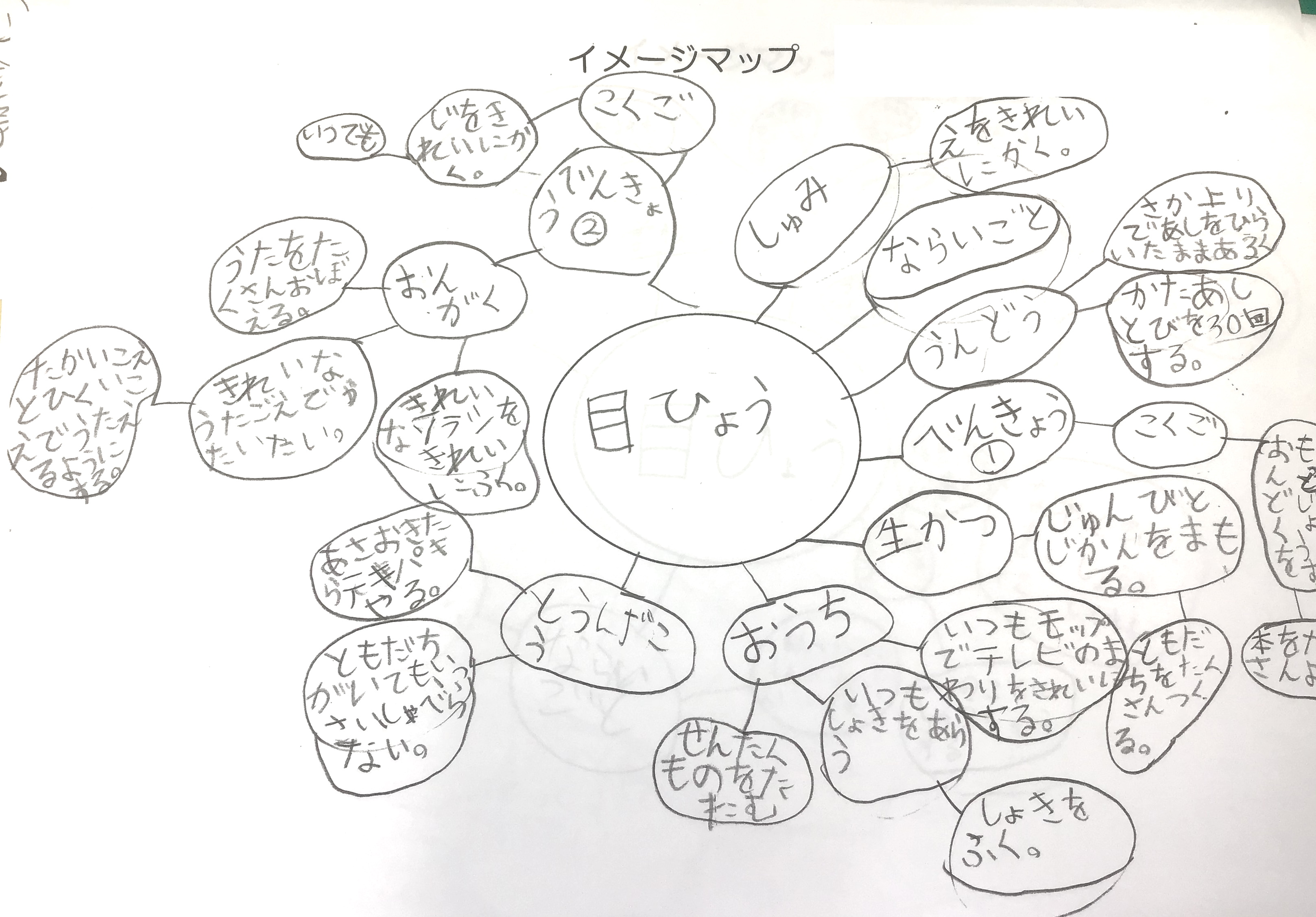

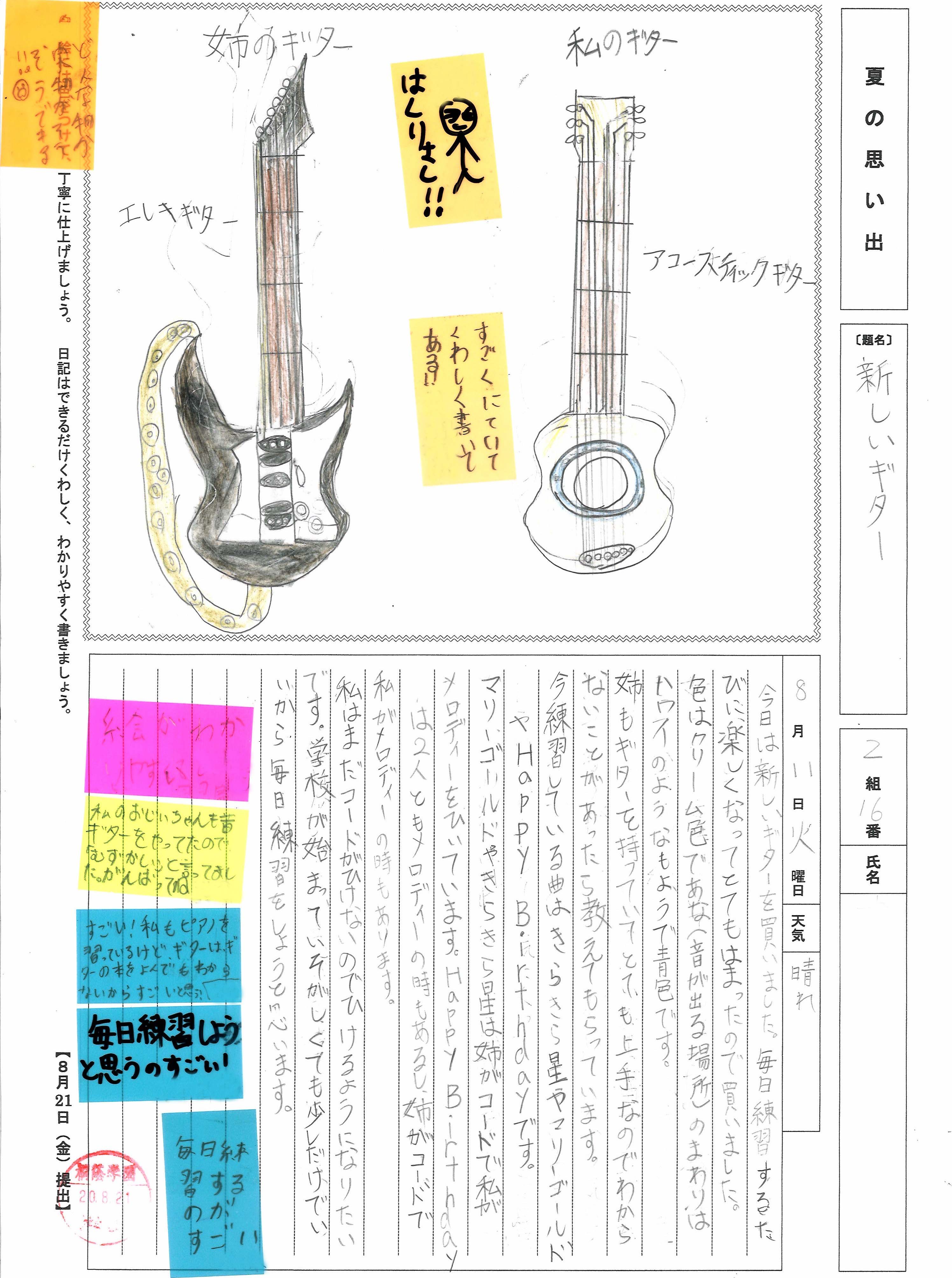

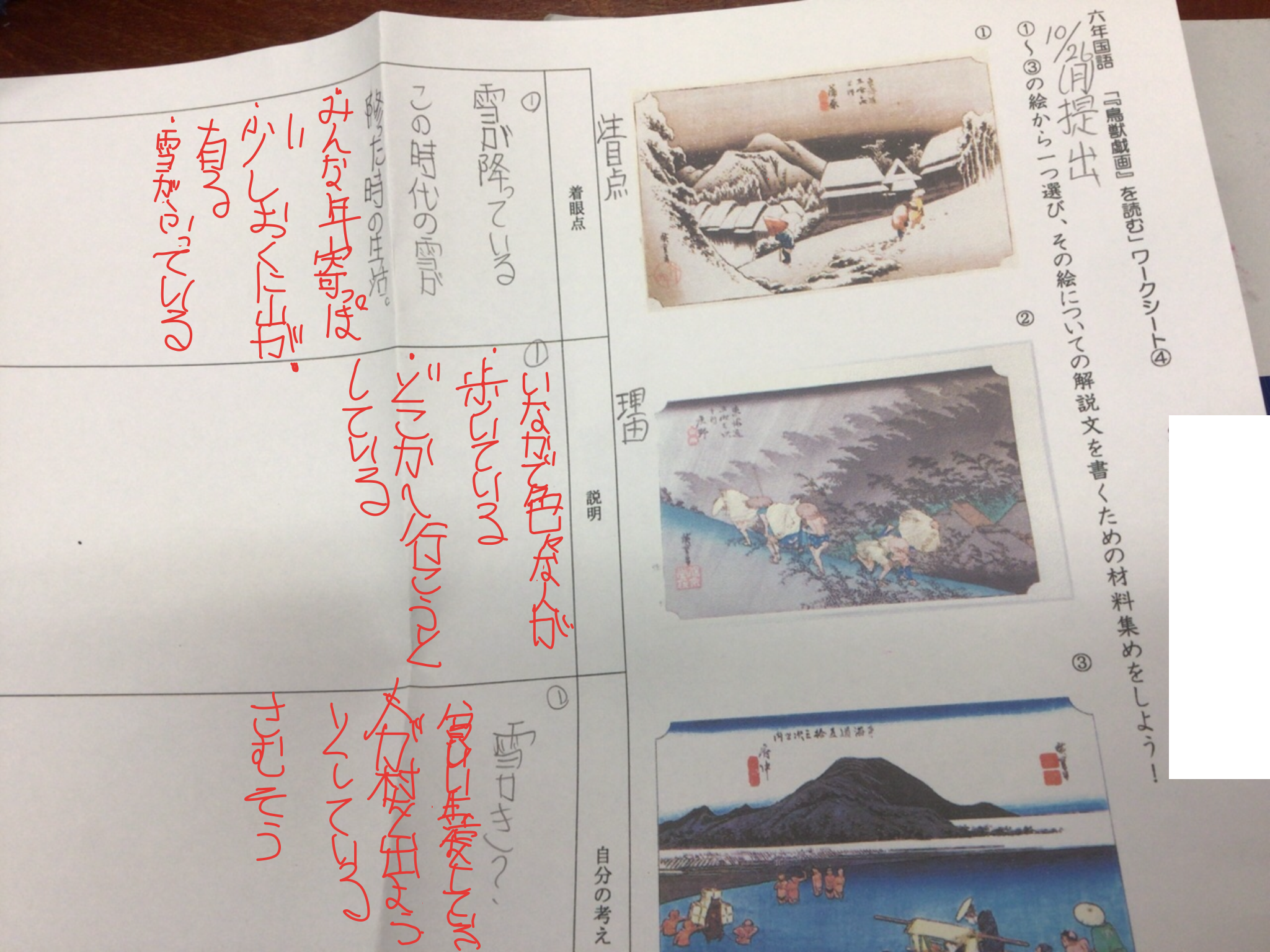

⑤ 単元の最後の活動である「鑑賞文・解説文」を書くために、週末の宿題として材料集めに取り組みました。

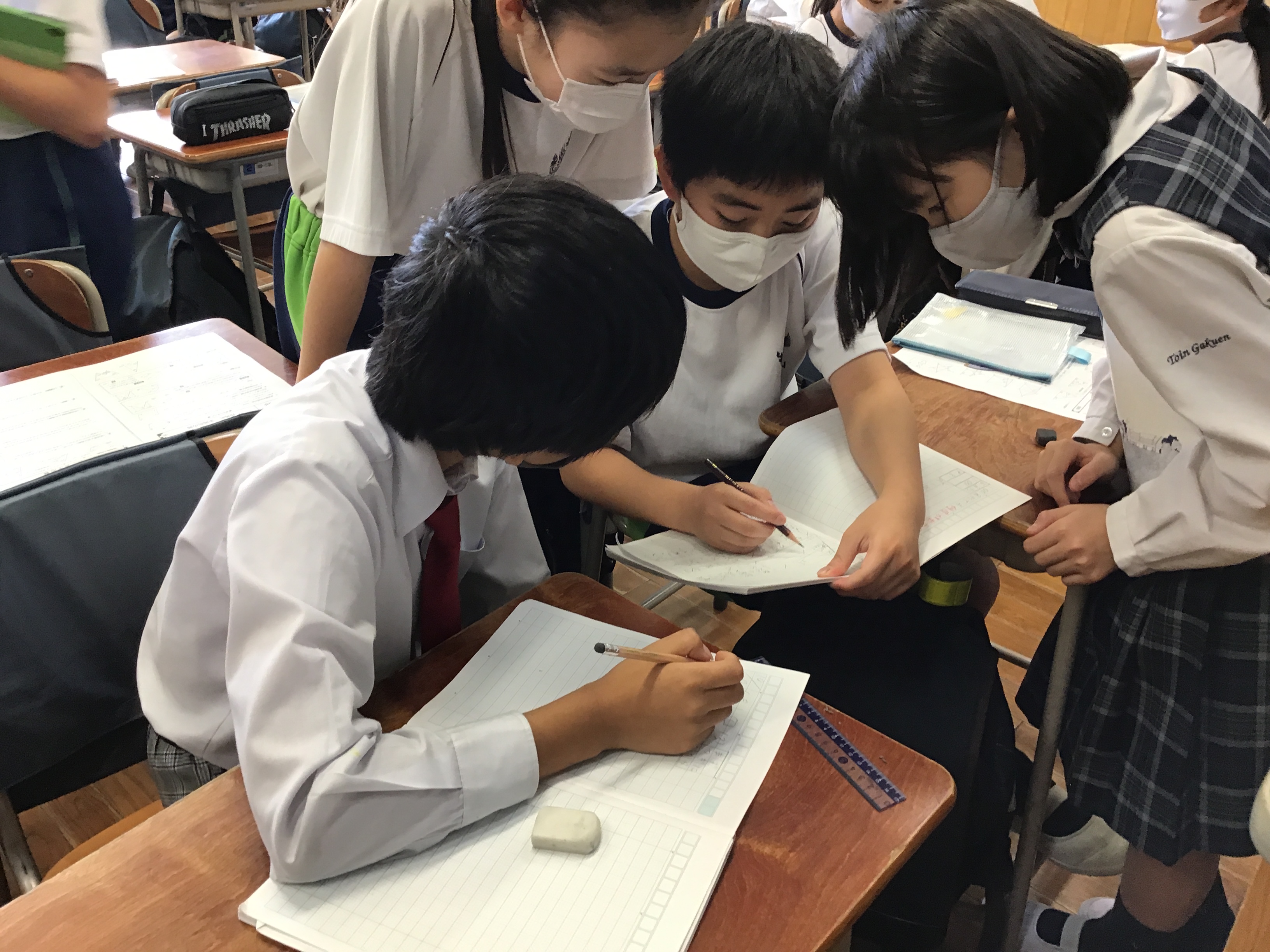

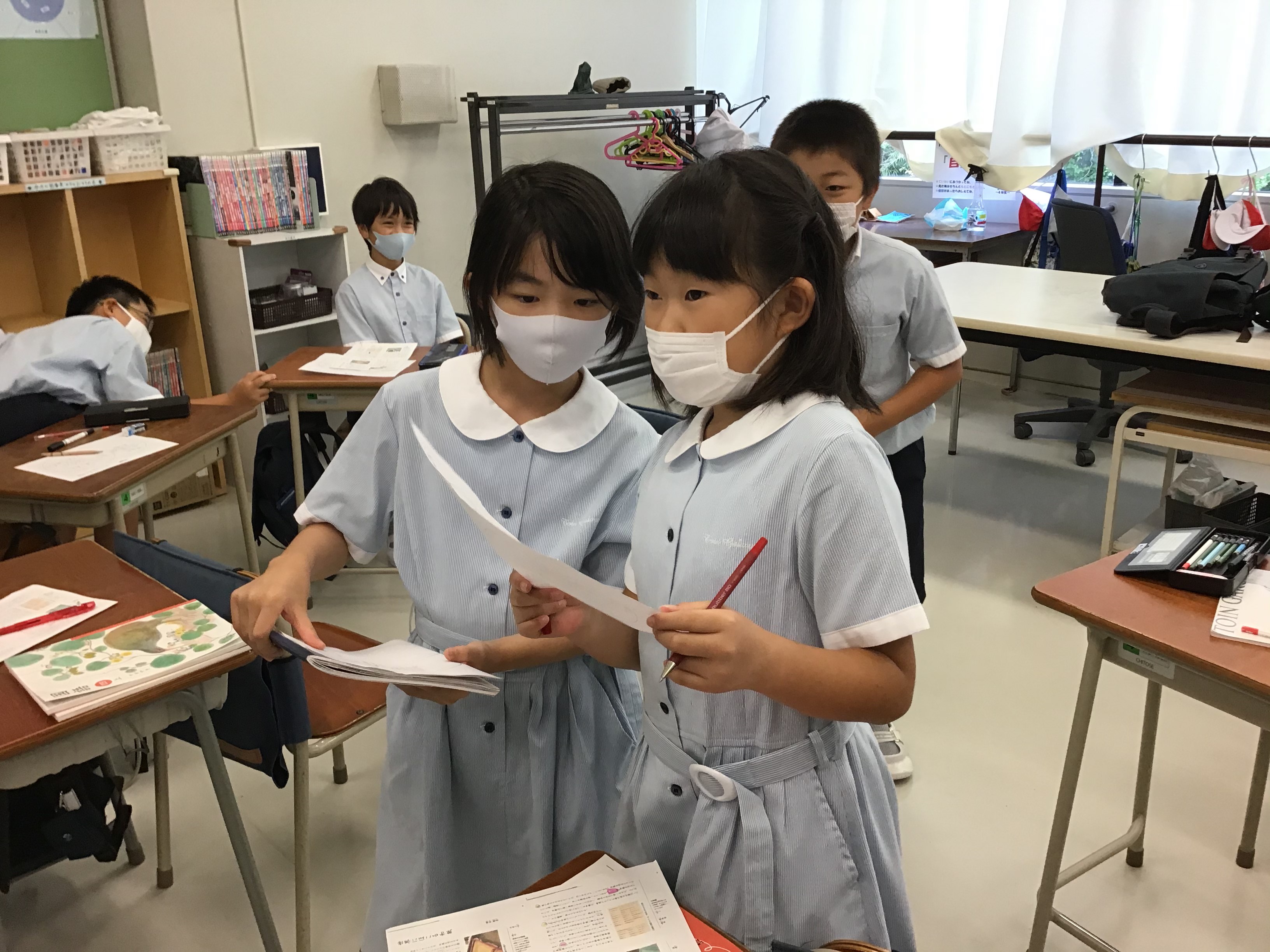

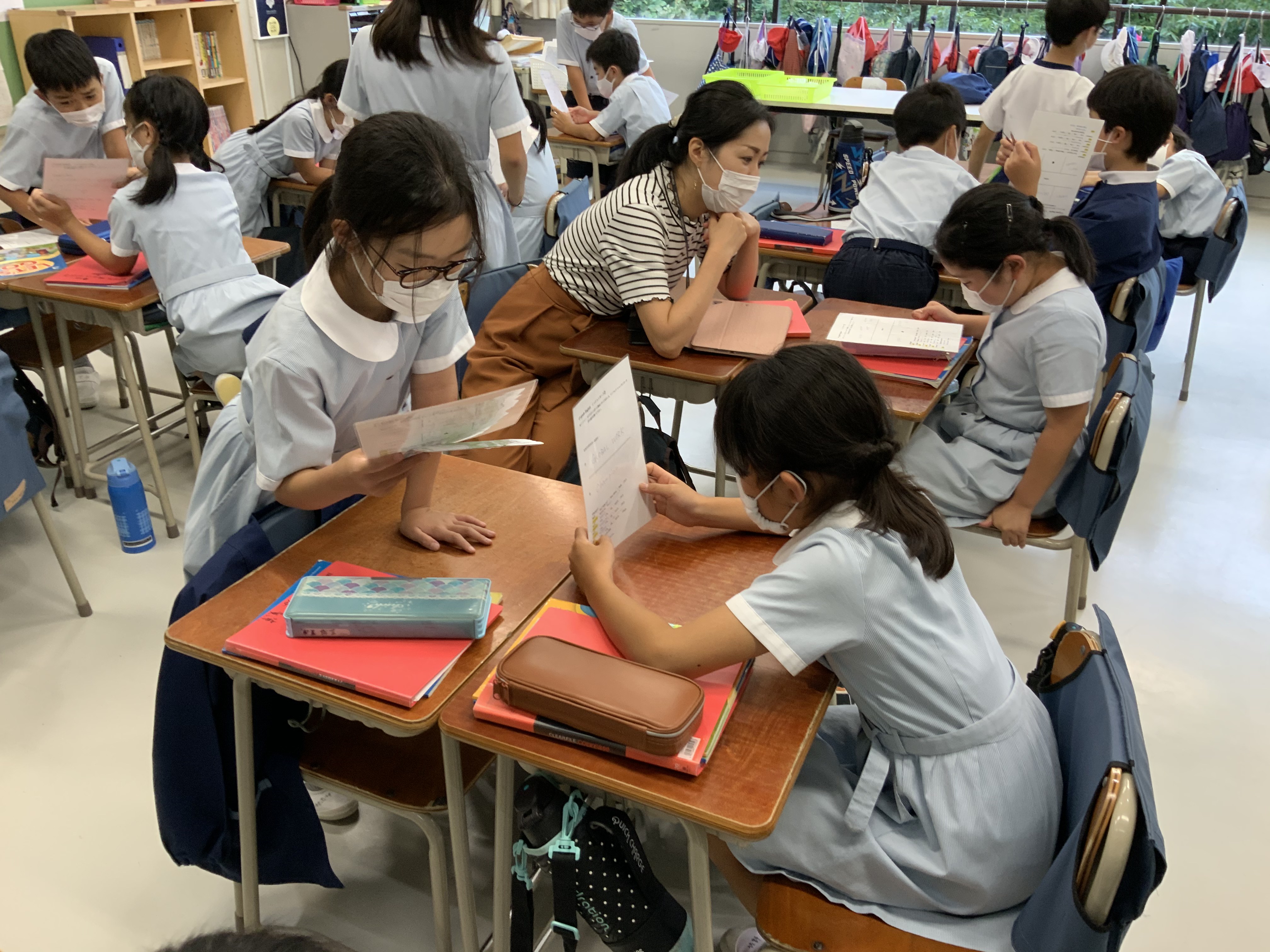

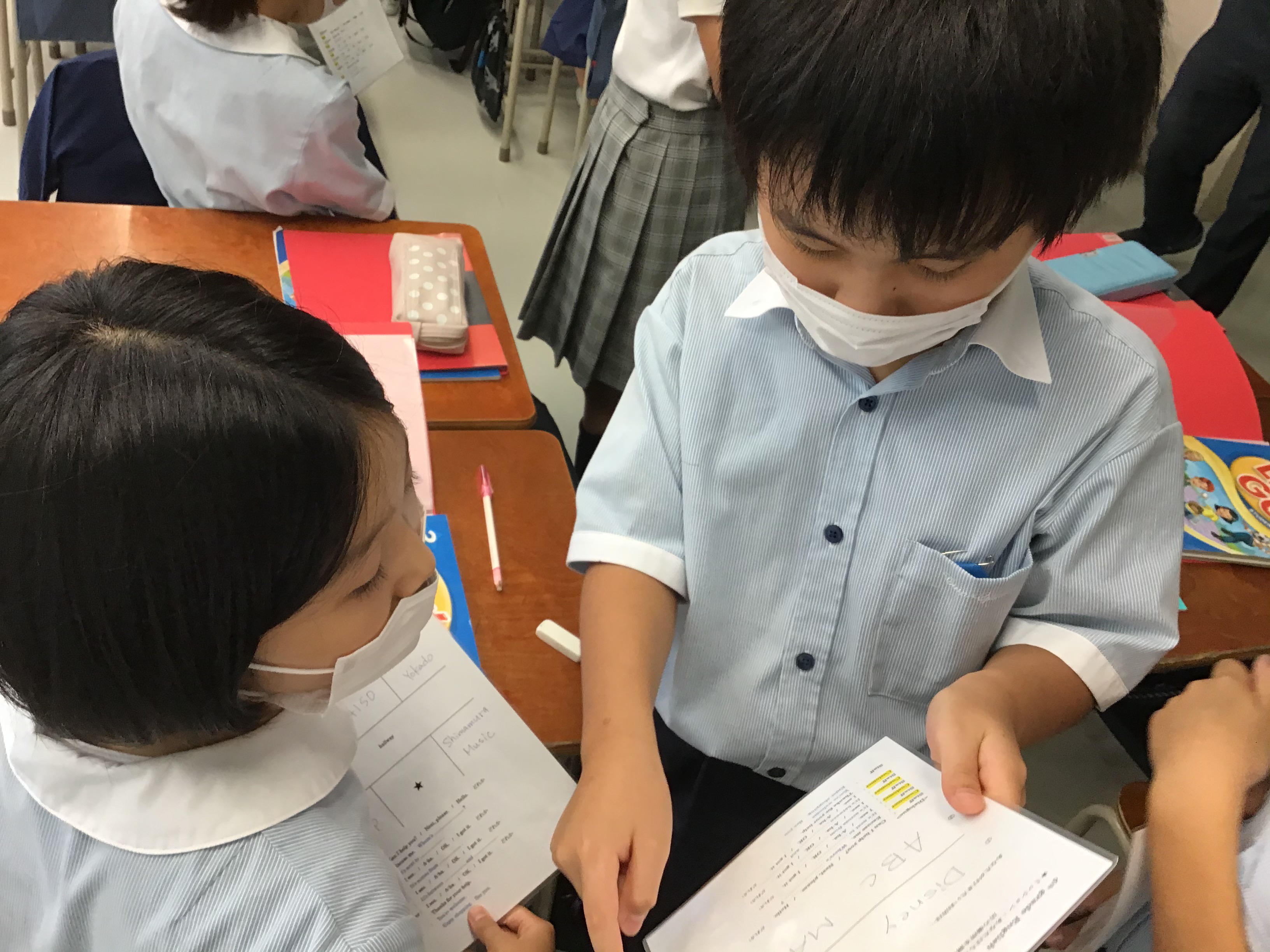

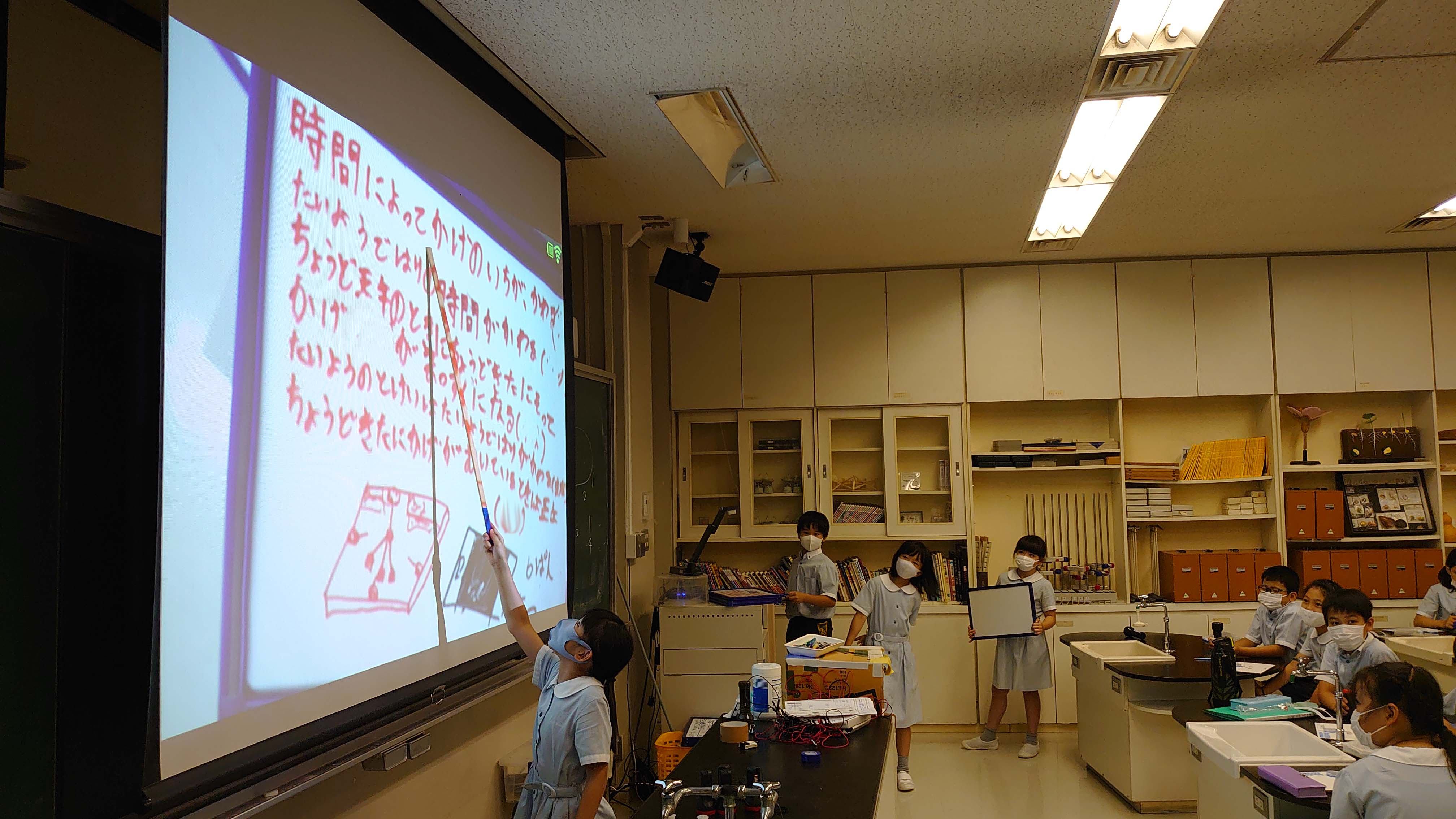

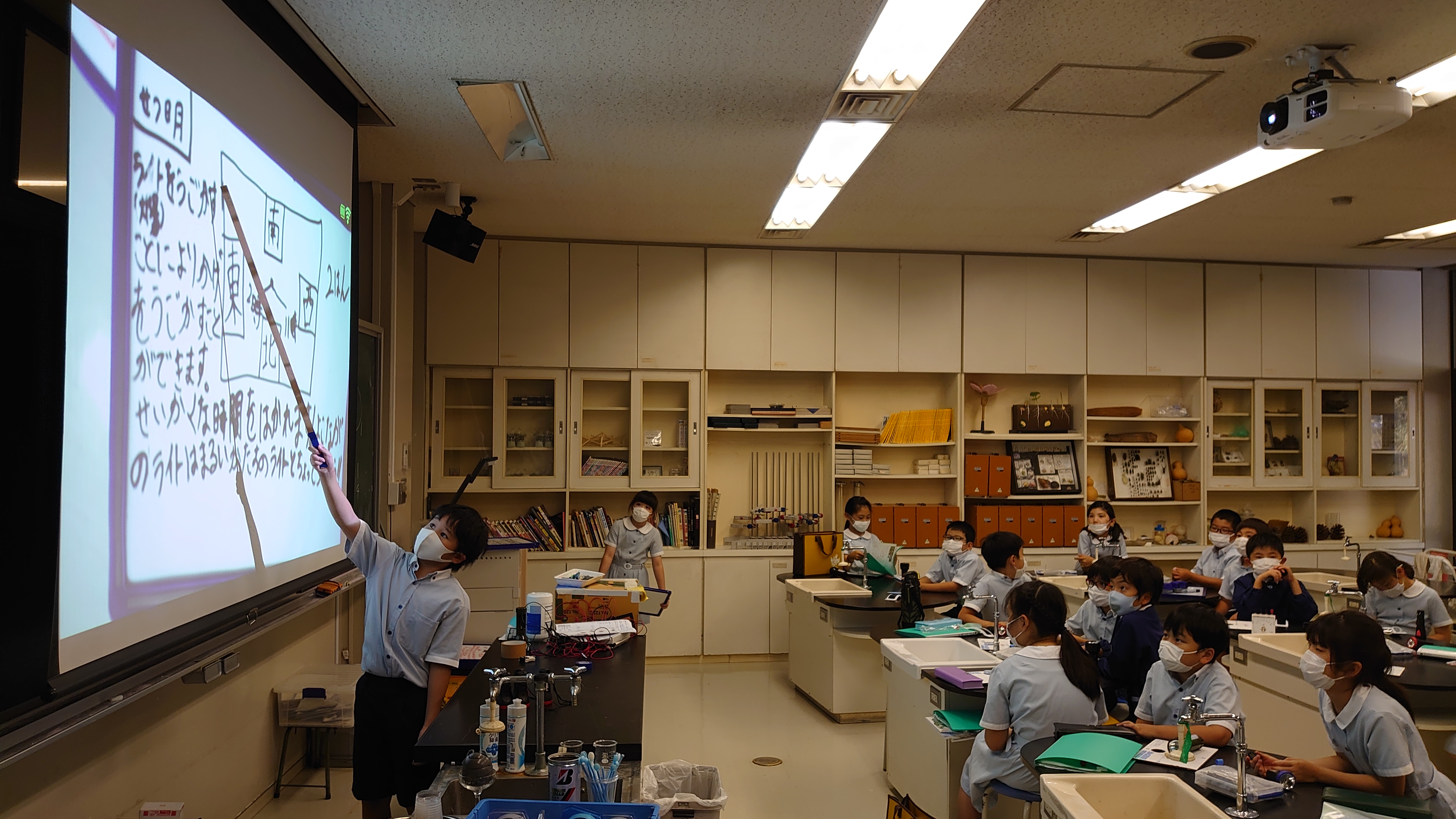

今回は、「東海道五十三次」の3つの絵を提示し、その中から自分が興味を持ったものについて、着眼点や絵の説明、考えをまとめてきました。そして、そのワークシートを授業内で共有し、自分が見つけた着眼点以外に、友だちの考えで「なるほど」と思った点を加え、各自の考えを深めていきました。

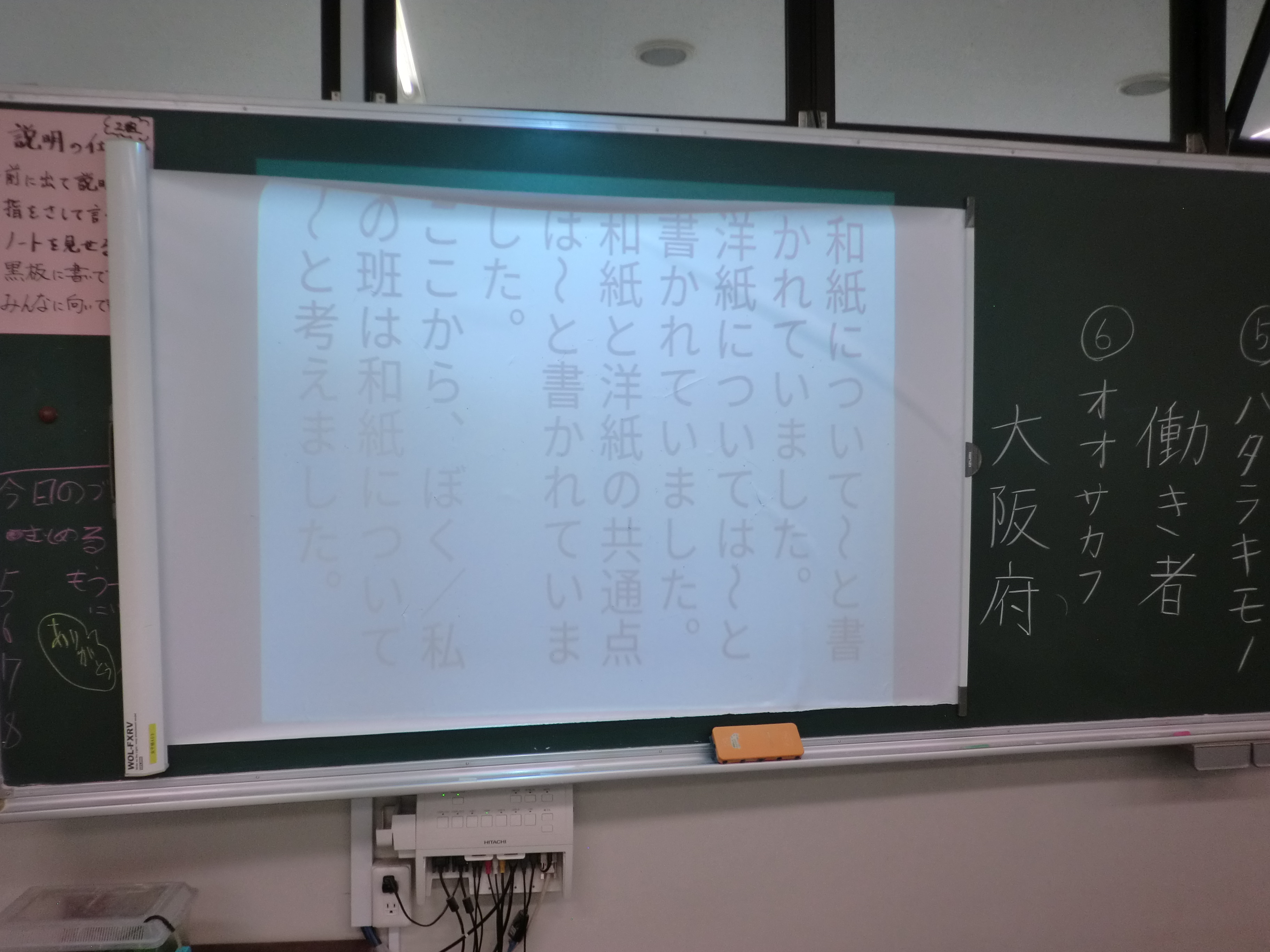

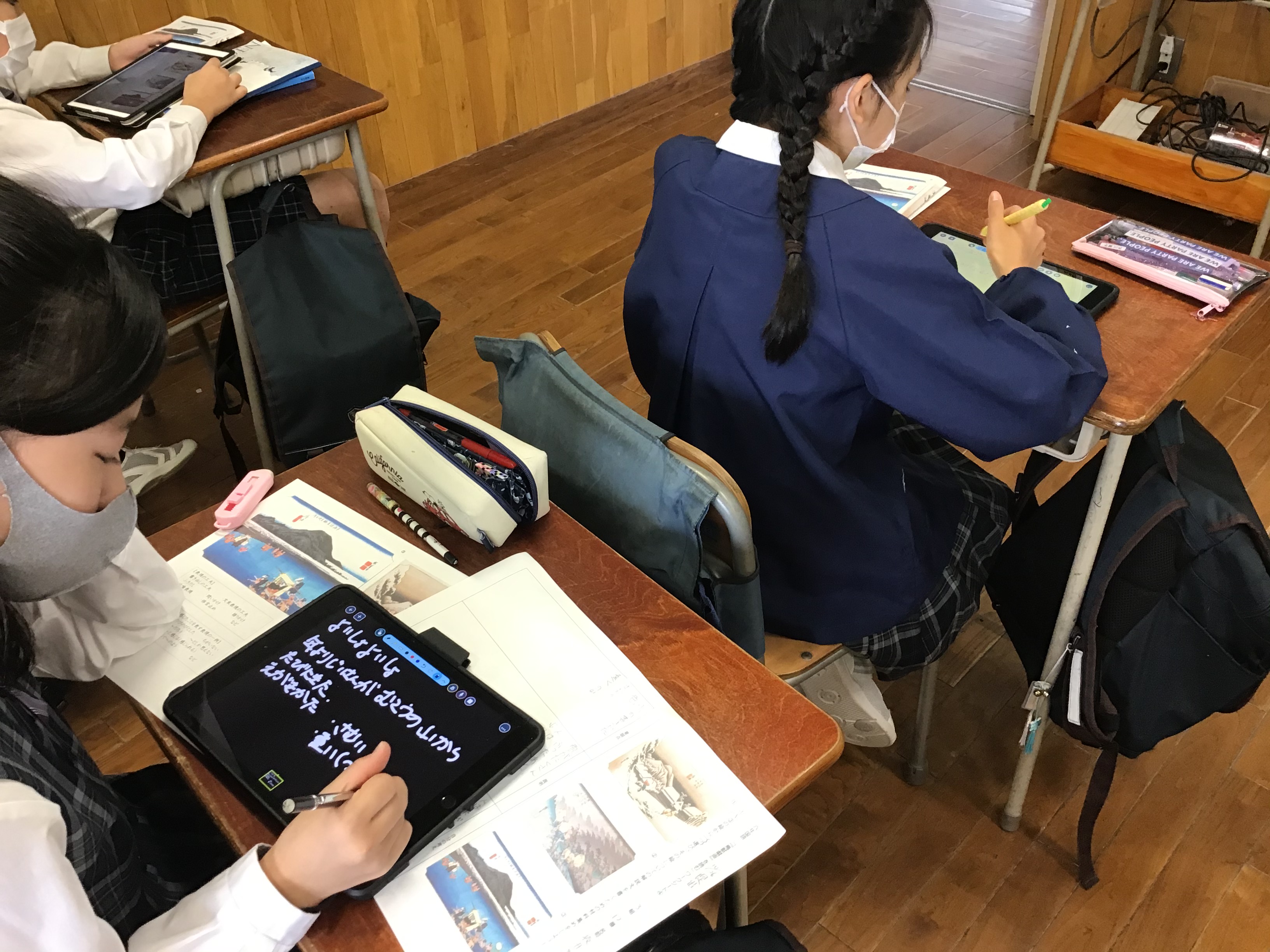

⑥ ⑤で集めた情報をもとに、鑑賞文・解説文をまとめました。教科書の本文からの読み取りや、自分が集めた材料を、自分なりの表現の工夫をしながら書いていました。

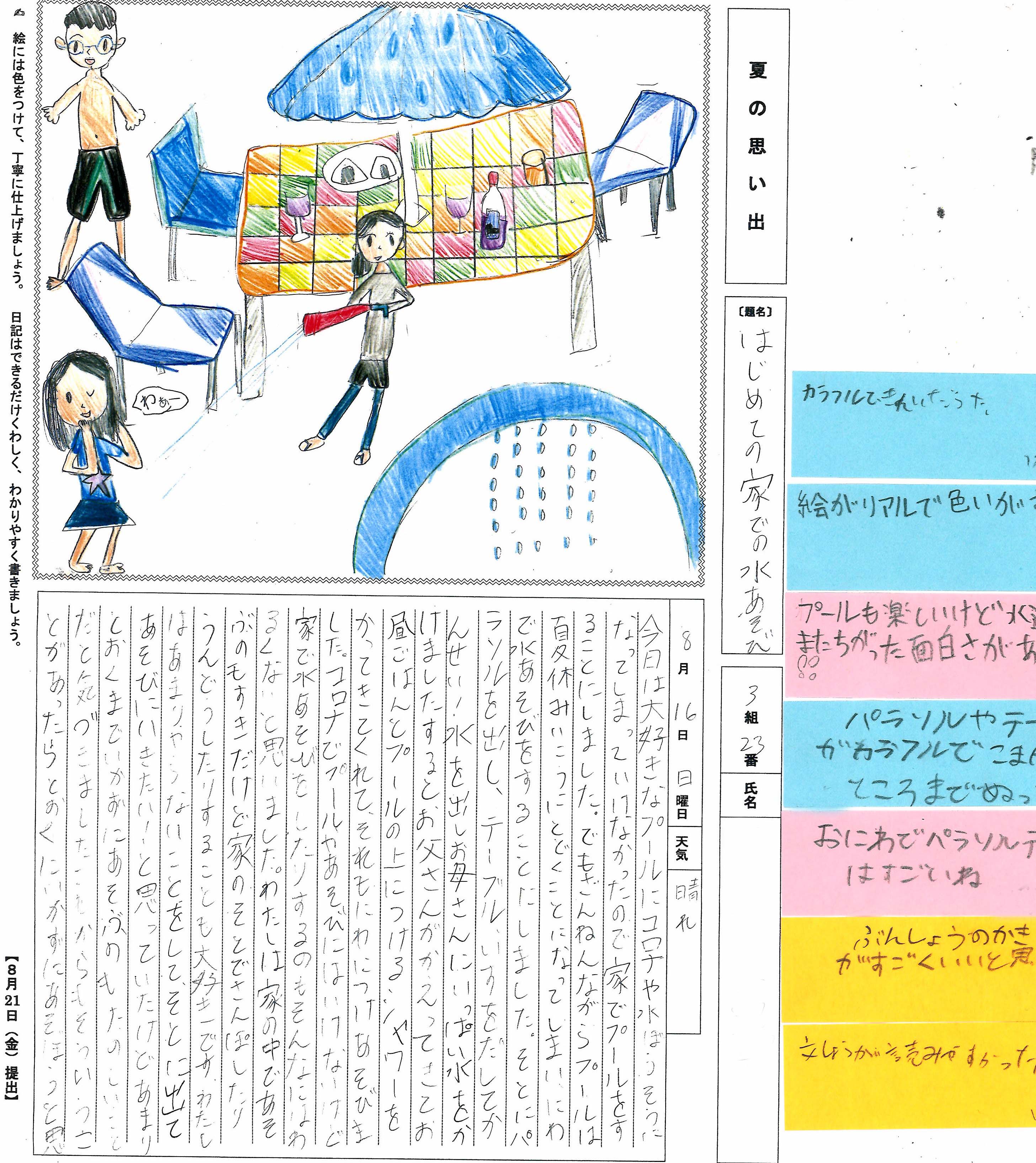

6年生全員で、タブレット端末を使い、情報共有や考えの整理を行っていきました。他の友だちの意見をすぐに共有したり見返したりすることができ、困ったときには友だちの考えからヒントをもらいながら、自分なりの表現でまとめることができました。