4月6日にシンフォニーホールにて入学式を迎えた1年生。4月7日(金)に初めて小学校校舎に登校してきました。最寄り駅からのスクールバスに乗って小学校まで来ましたが、そこから下足箱はどこか?教室はどこか?学校に到着してから何をするのか?などすべて初体験で右も左もわかりません。

そのため、本校では6年生が登校初日から1年生を出迎え、学校生活について付き添う活動を行っています。

6年生へはまず、1年生が登校する前に学年集会で「1年生が困っているのでぜひ助けてほしい」と伝えました。初めて登校して何もわからない1年生の様子を知った6年生からは「助けてあげたい!」「お迎えします!」という前向きな声が聞こえてきました。6年生としても、1年生と初めて関わるので、「どんなこと話したらいいのかな?」「うまく対応できるかな?」という不安の声もありました。そういう気持ちに共感しつつ、まずは自分たちにできることを考えて実践してみよう、と声をかけて1年生のお迎えに向かいました。

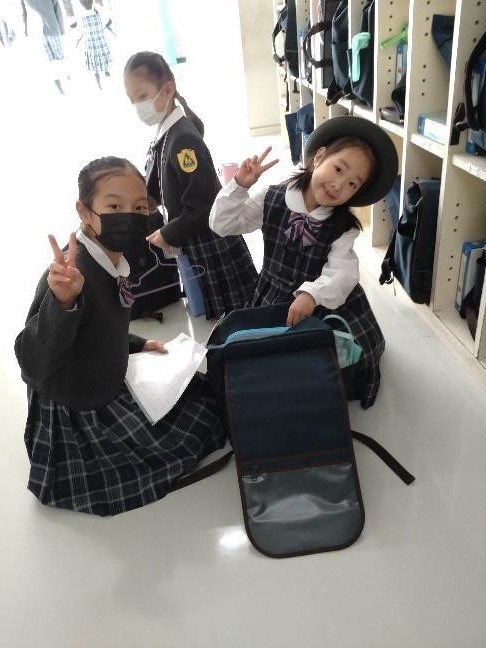

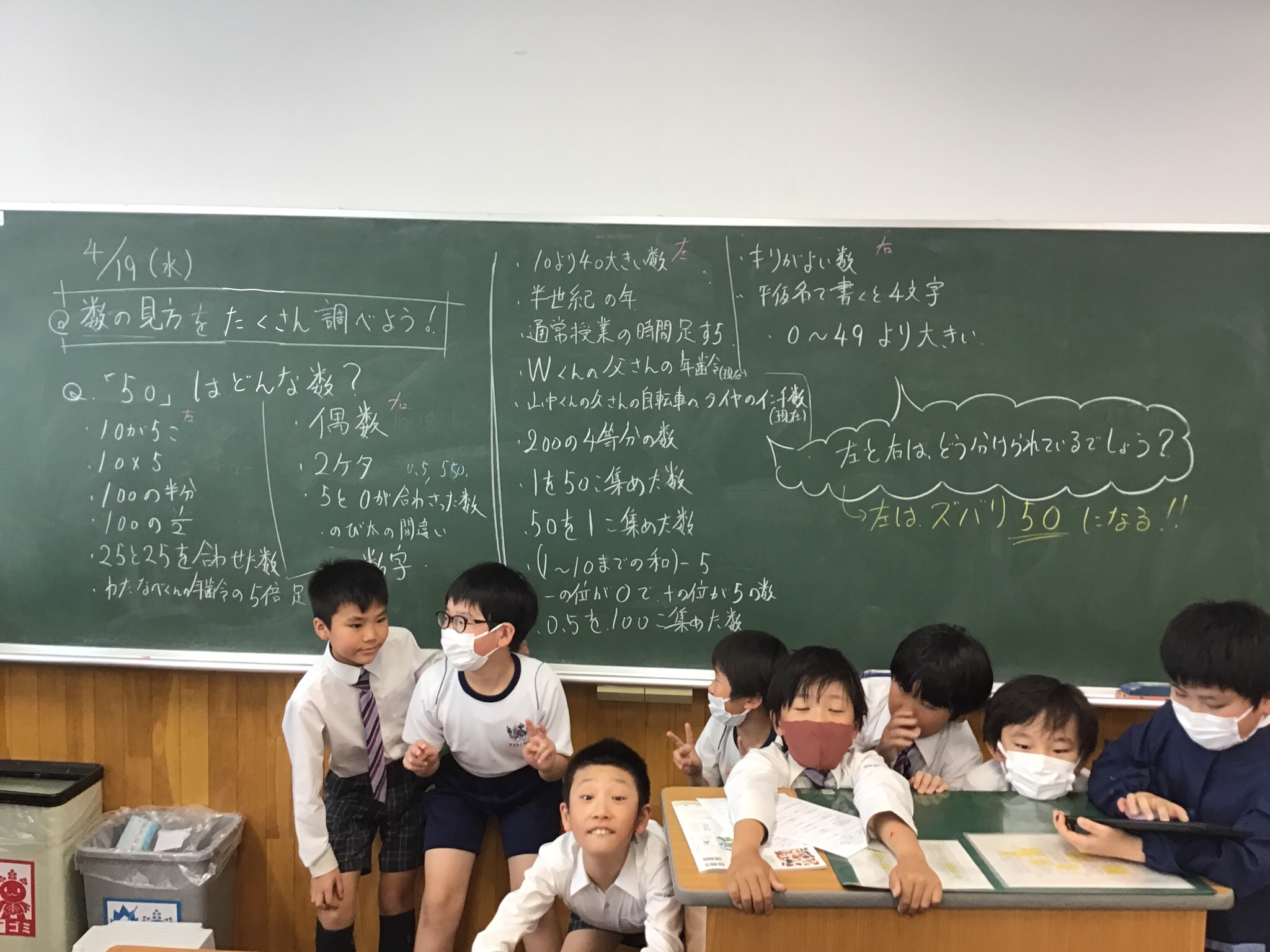

1年生が乗ったスクールバスが到着する下足箱へ行き、待ち受けます。6年生にとっても登校初日の朝でもあり、少しテンションの高い様子がうかがえました。

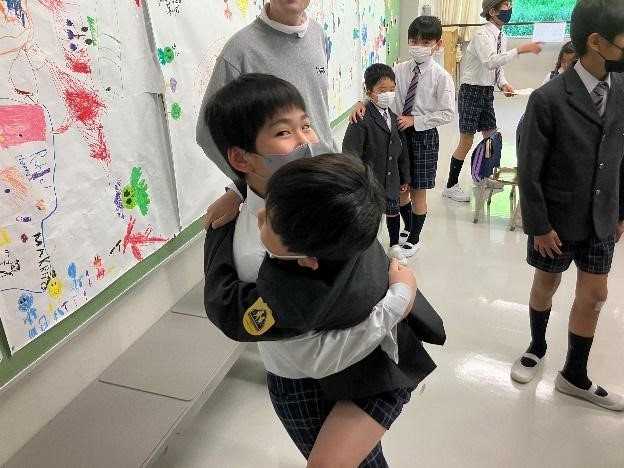

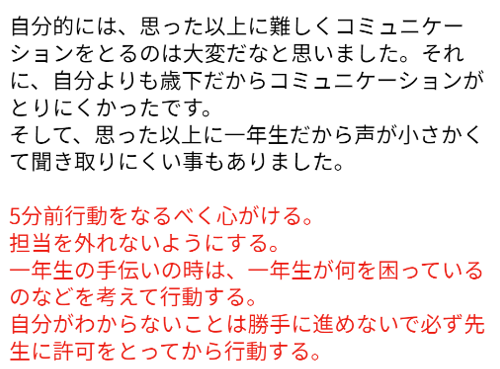

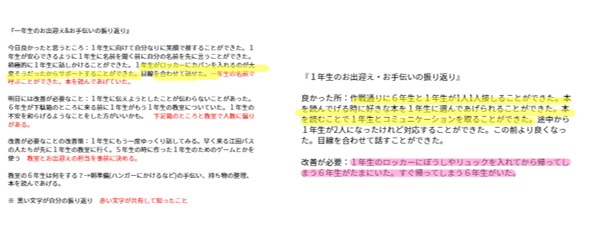

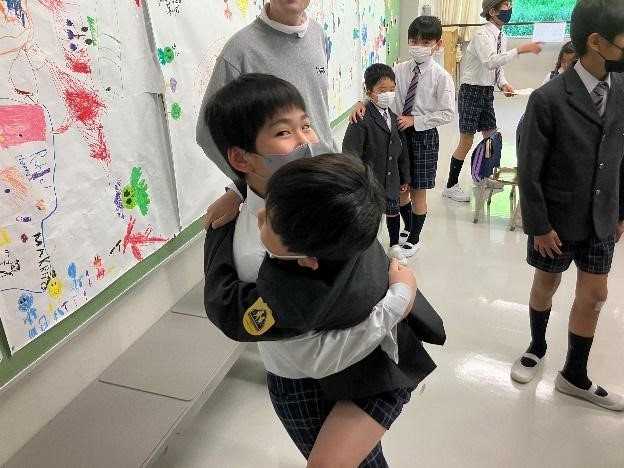

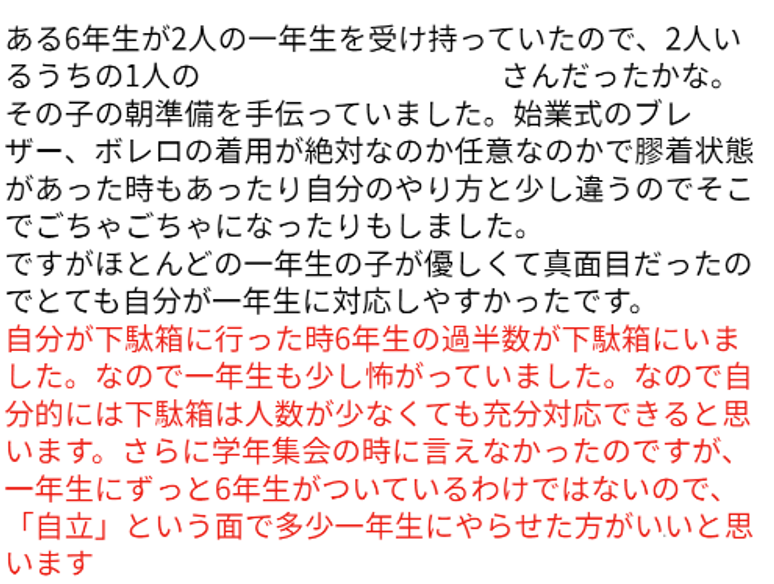

そして、1年生が到着。すると積極果敢な子からどんどん1年生の前に行き、互いの名前を紹介する様子が見られました。そこから1年生を連れて、下足箱、そして教室へ誘導します。教室では、朝準備の仕方について、1年生の担任の先生と確認しながら6年生が1年生をサポートします。準備が終わった後、そのまま1年生とコミュニケーションをとる6年生もいれば、うまくコミュニケーションが取れずにその場を離れてしまう6年生もいました。1年生の朝準備が終わると、6年生は1年生とお別れして、6年生教室に戻ります。

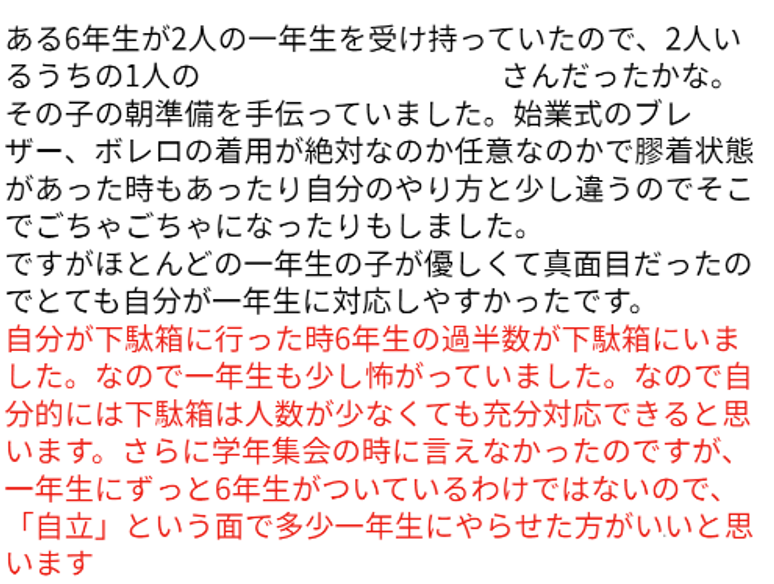

戻った6年生は、学年で再度集まり、1年生とのかかわりについて振り返ります。

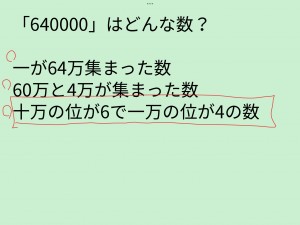

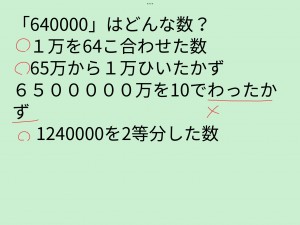

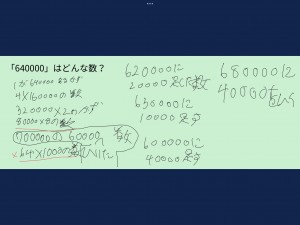

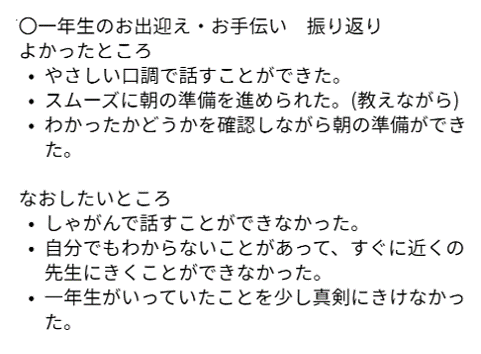

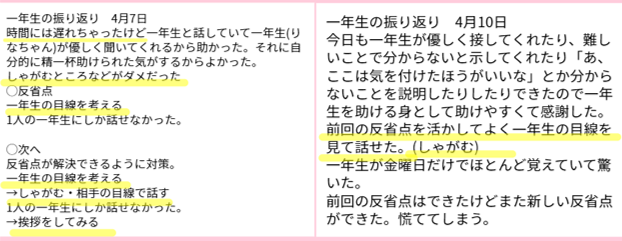

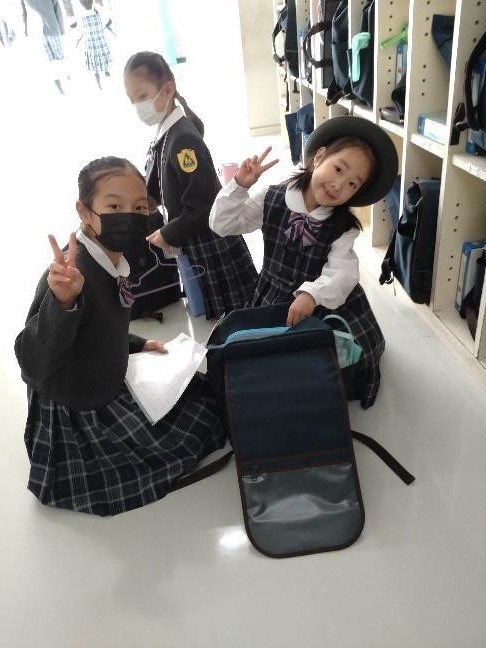

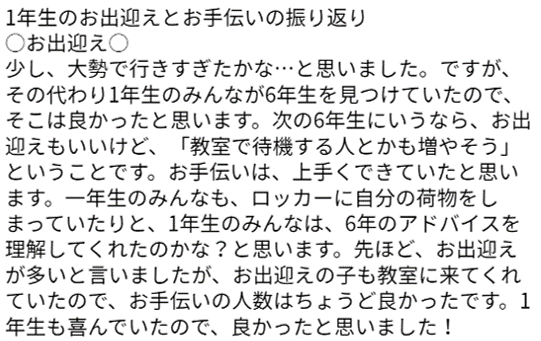

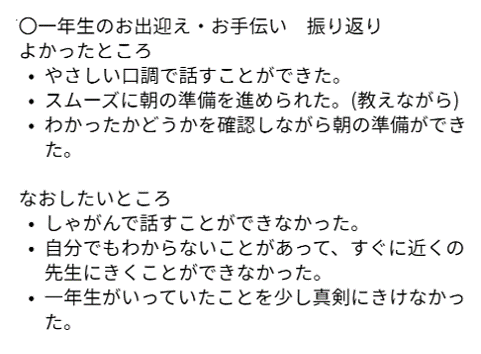

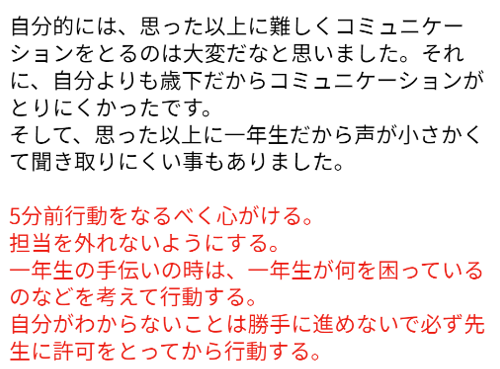

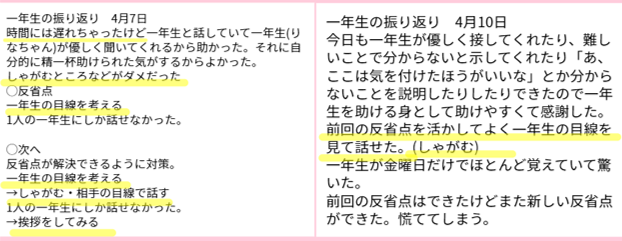

振り返りでは、まず子どもたちに自由に書かせました。以下は子どもたちが書いた振り返りです。

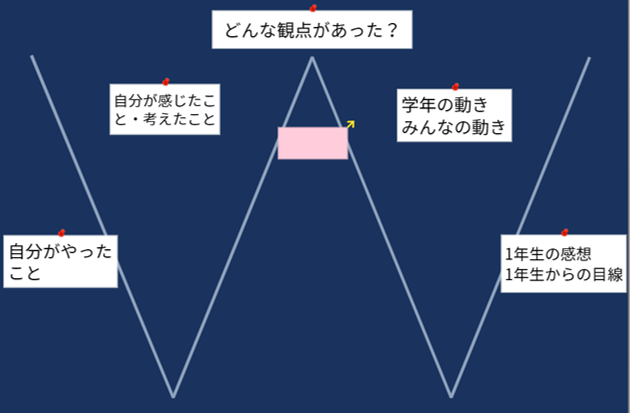

内容を見てみると、自分の接し方について全体的に振り返っている子もいれば、「良かったところ・なおしたいところ」と観点を分けて書いている子や、6年生全体の動きについても振り返っている子もいました。

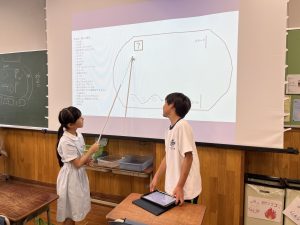

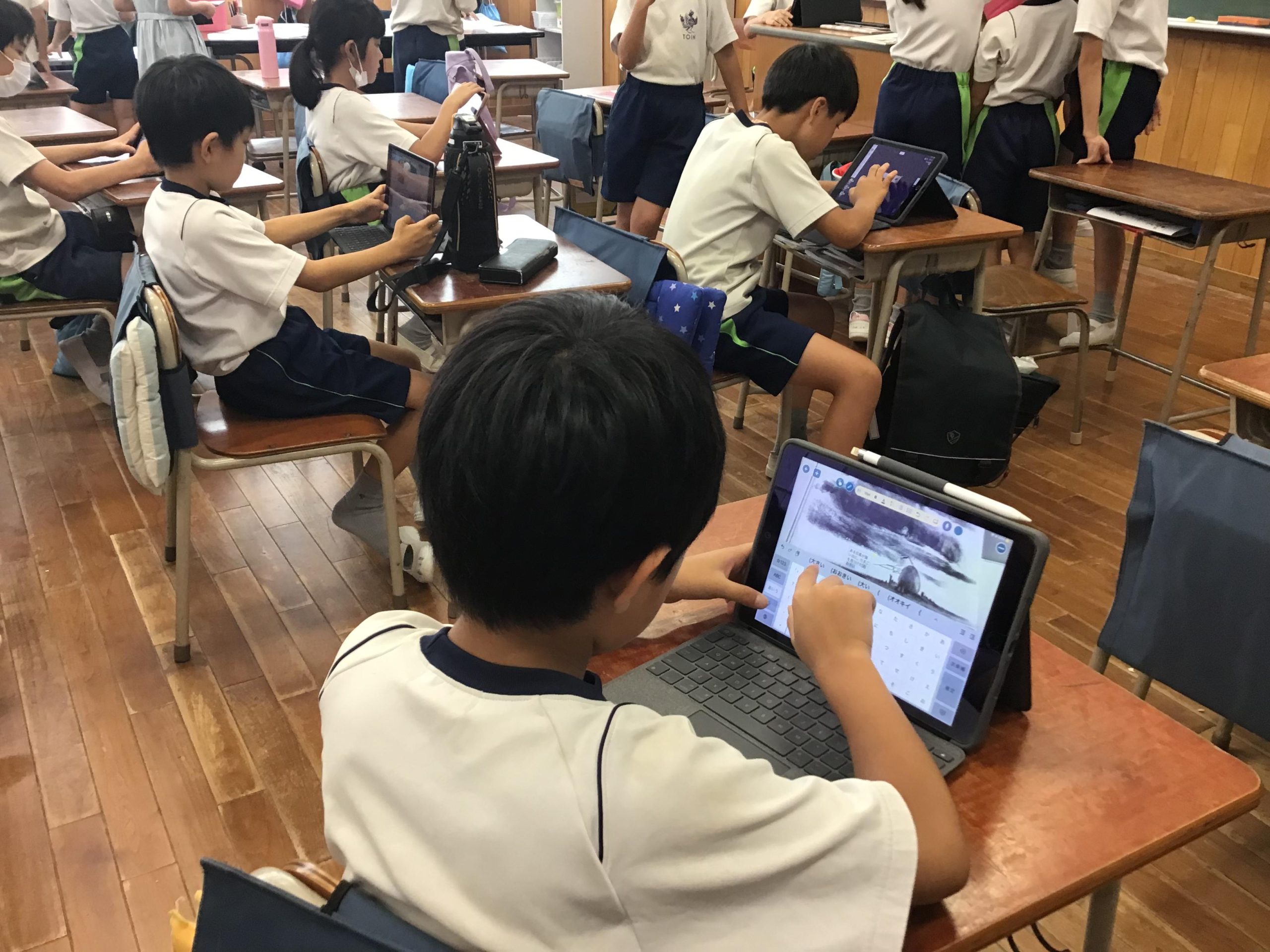

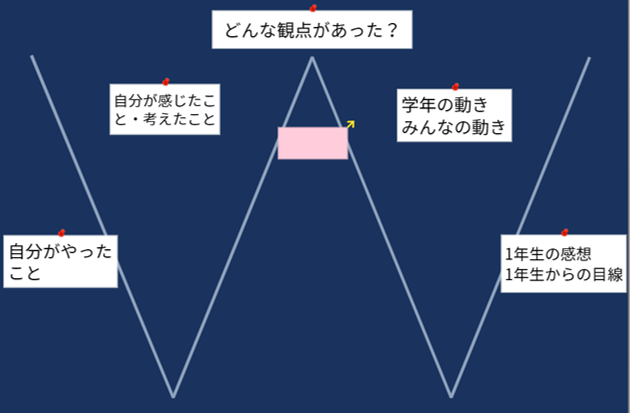

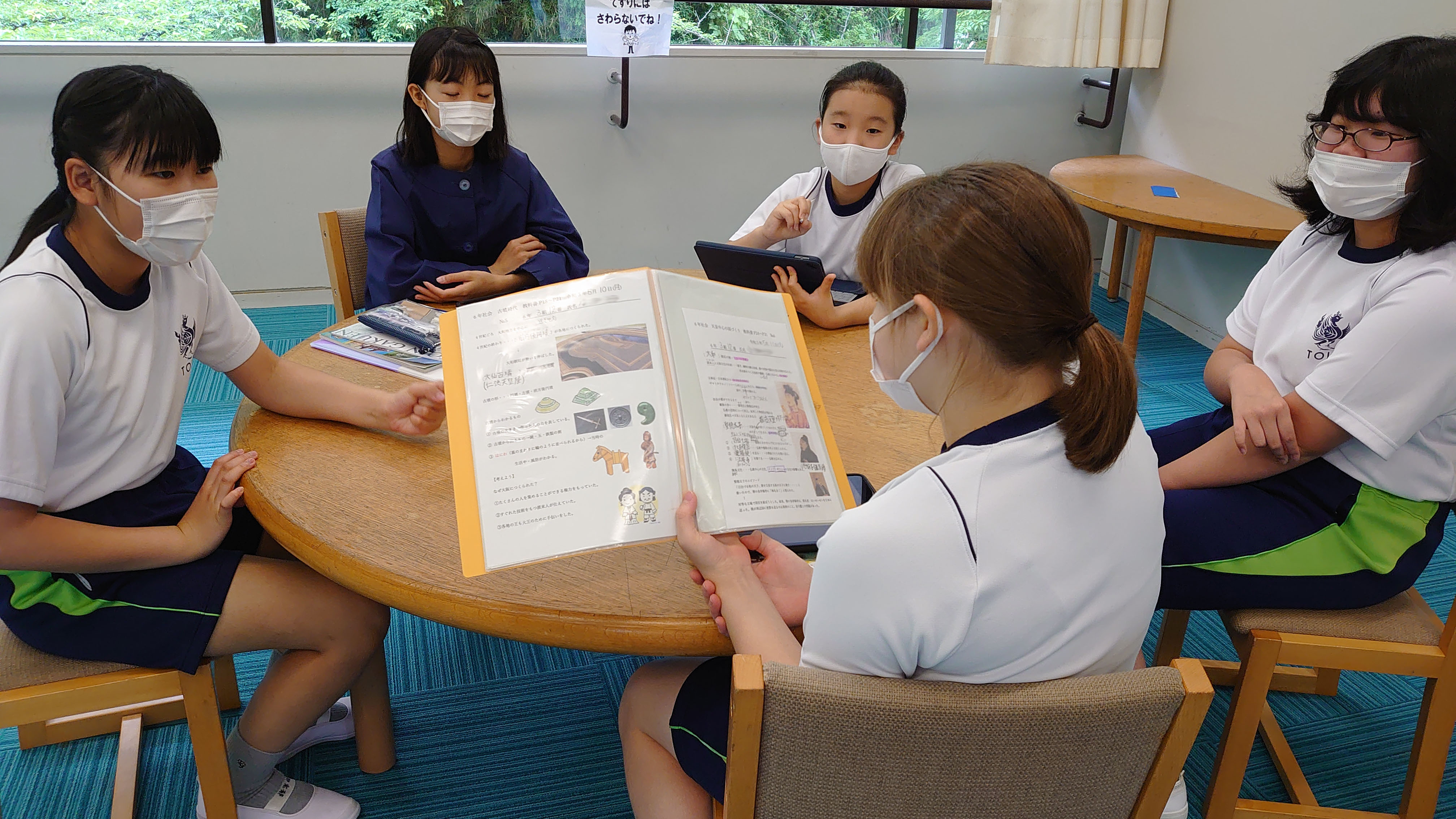

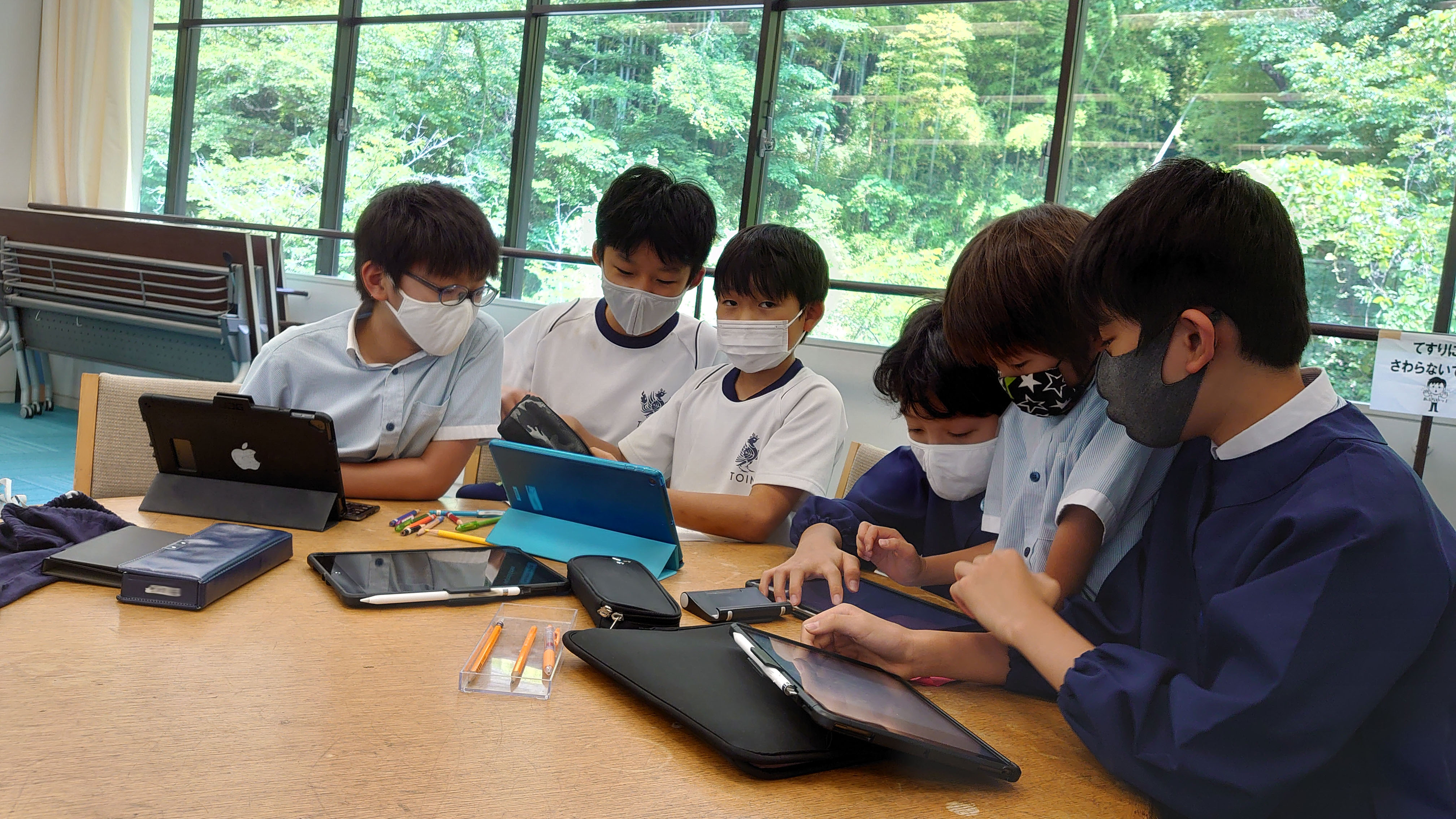

ここで近くの友だちと共有タイムを設けました。友だちがどんな観点で書いているのか、互いに伝えあいます。友だちがどんなことを書いているのか、子どもたちも興味津々なので、積極的にやりとりしていました。そして、書いている観点を全体で共有します。

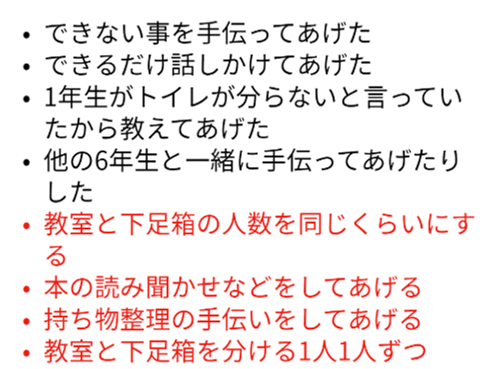

共有した上で、自分の振り返りカードに追記しておきたいことを赤字で書き加えました。友だちから、自分とは違う観点の振り返りがあることで、見方が広がったと感じる子もいました。

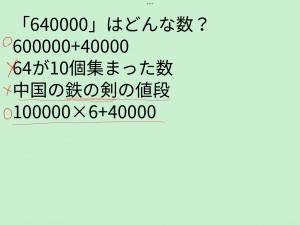

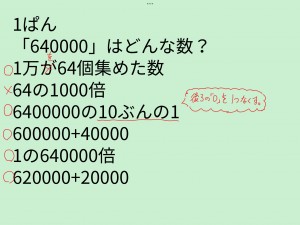

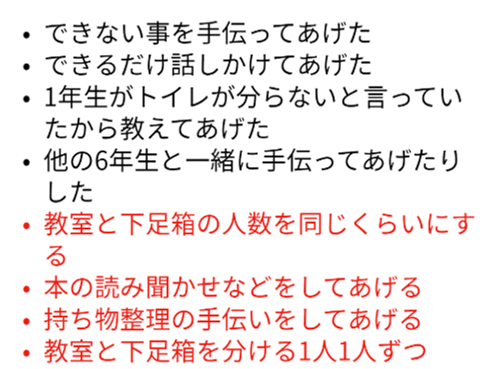

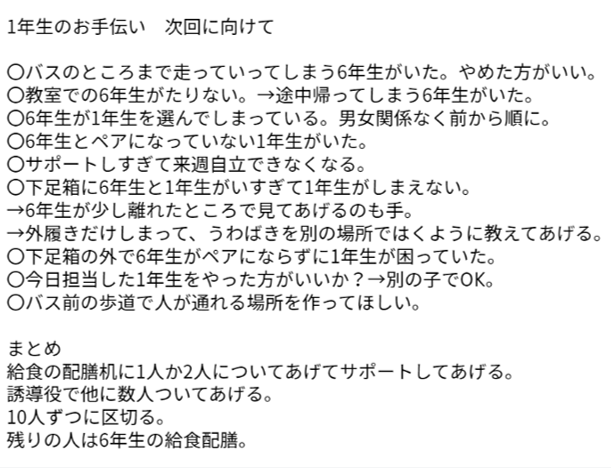

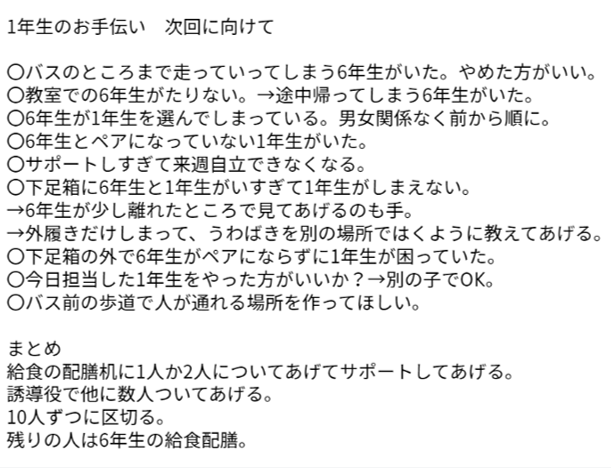

最後に、翌日以降の1年生のお手伝いに向けて、改善点や変更点を全体で話し合いました。最初は、関わりに不安がある子のために、どのような関わり方があるのか、互いに意見を出し合いました。

「朝準備の手伝いをしてあげる、持ち物の整理整頓してあげる、本を読んであげる、…」などの意見が出ました。関わり方に不安を感じている子にとって、これらの話は非常に助かったようで、「そっかぁ」とつぶやく声が聞こえてきました。全体で共有した意見は下のカードです。1年生の安心感のためにサポートしてあげることはもちろん、その後の生活を考えて、自分でできるものは見守るという意見も出ており、1年生のことをしっかりと考えた意見が共有されました。

そして迎えた2日目。昨日の経験と今日のめあてを個々に持って1年生のお迎えに向かいます。

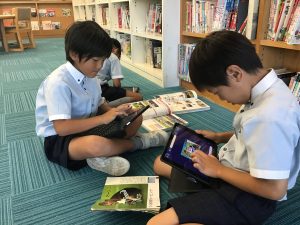

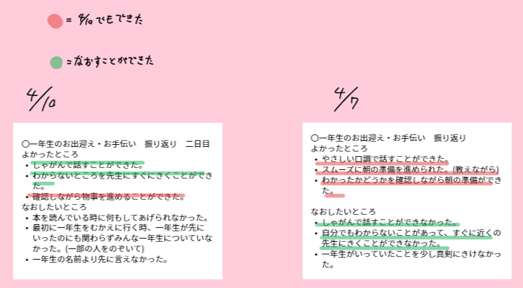

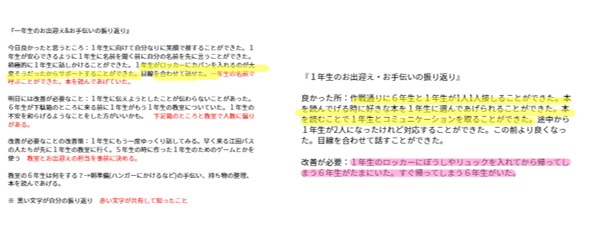

昨日一日経験したことで自信をつけた子が多くいました。また、友だちからのアドバイスを活かして、本の読み聞かせをしてあげる6年生もたくさんいました。前日に振り返ったことをしっかりと活かして取り組んでいる子がたくさん見られました。

それだけではなく、さらに下足箱のところでは、1日目の反省を踏まえて自主的に交通整理をしてくれている6年生もいました。また、教室では1年生の様子を見て回り、困っている様子の1年生にすかさずサポートしてあげている6年生もいました。前日の様子から自分なりに考え、自分にできることに進んで取り組んだ子がいたことはとても素晴らしいことだと感じました。

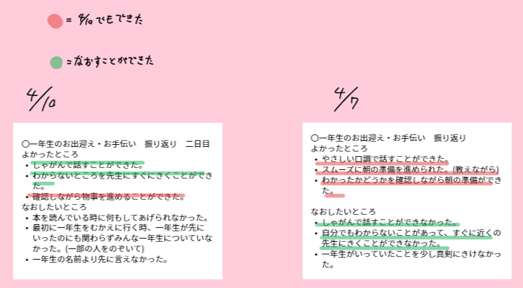

2日目の朝のお手伝いを終えて、再び個人で振り返りました。2日目の振り返りを書いたのち、1日目の振り返りと比較しました。自分なりに変化したと思うところに蛍光線を引きました。すると子どもたちからは「前日できなかったことができた!」「成長してる!」といった前向きな言葉が出ていました。「自分の変化を感じた人?」との問いかけに多くの子が手を挙げ、「振り返りを書いたことで成長したことがはっきりわかりました。」という意見も出ました。

活動に取り組むだけでなく、しっかりと振り返り、次なる活動に向けて自分なりにめあてを持って取り組むこと。そうすることでより大きく変化し、それを自分自身が実感できる。PDCAサイクルを回すことの良さを子どもたちは感じているようでした。