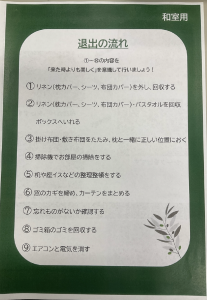

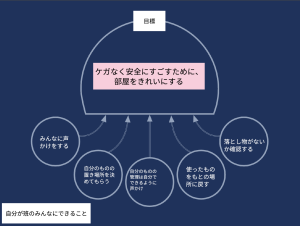

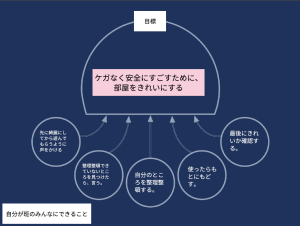

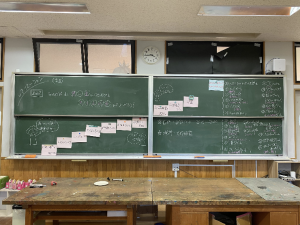

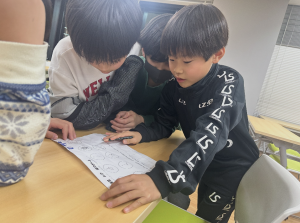

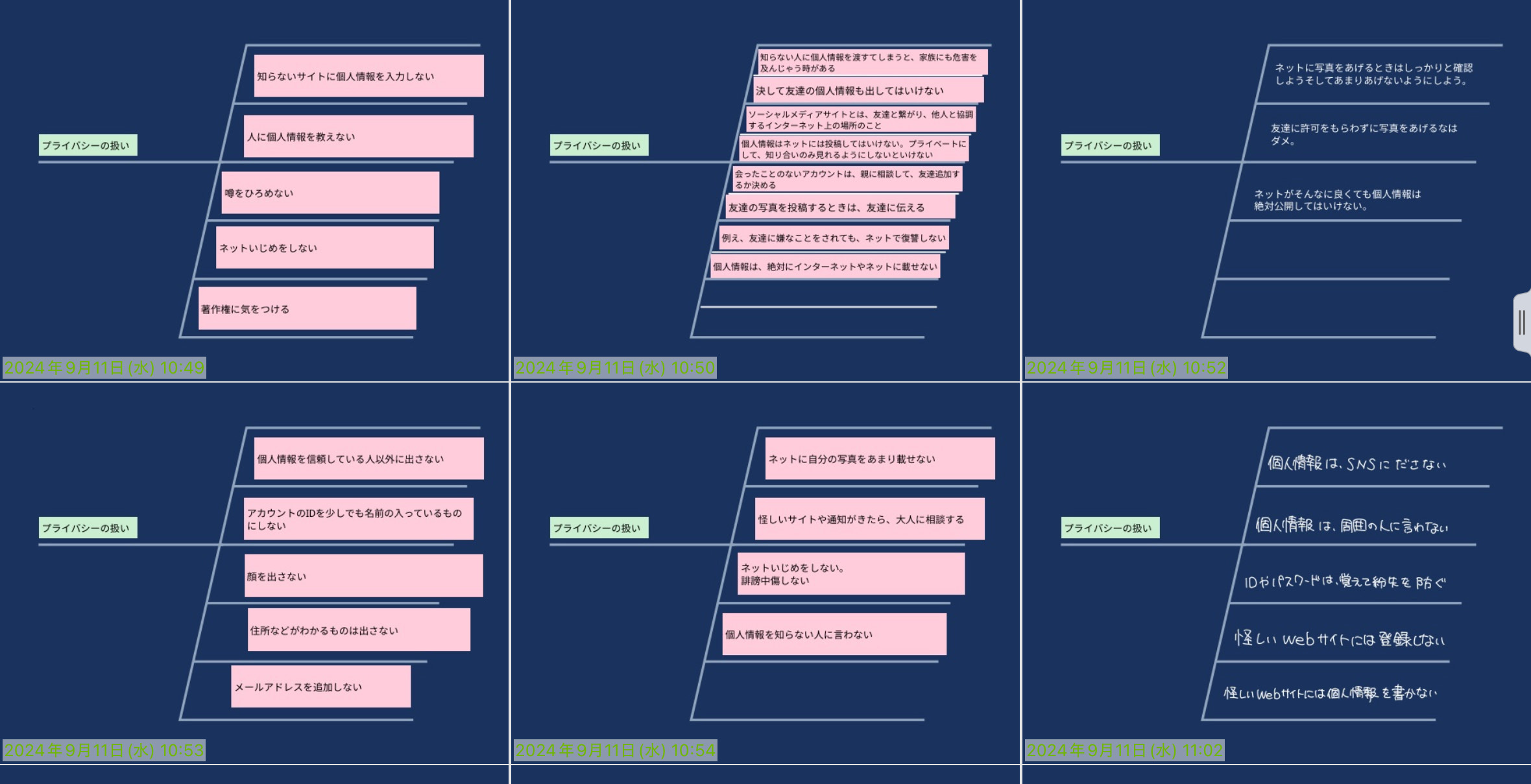

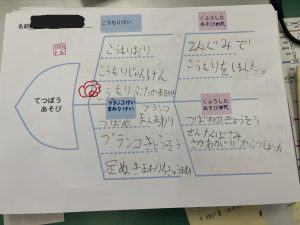

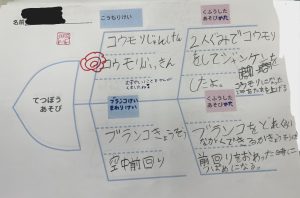

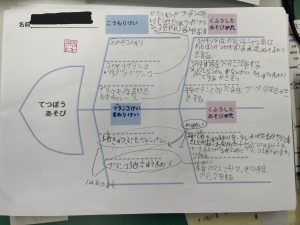

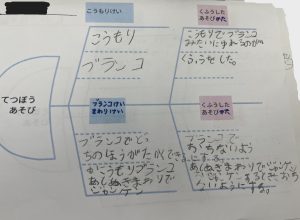

4年栃⽊宿泊⾏事 教育実践【チャレンジ⼒・思いやり】 2 ⽉13⽇(⽊)〜2 ⽉14 ⽇(⾦)に、4 年⽣の宿泊⾏事が⾏われました。4 年⽣にとって今年 度は2 回⽬の宿泊⾏事となります。⼦どもたちは前回の宿泊から「ステップアップ」することを ⽬標に準備を重ね、それぞれの役割を果たしました。 3〜6 ⼈の⽣活班に分かれ、班⻑、⾷事係、レク係、整理整頓係の役割を担当しました。今回は タイムキーパーの役割がなく、レクは⼦どもたちが主体となって⾏うなど、前回からの変化もあ りました。 整理整頓係は、宿泊前の準備においてまずどんな部屋で⽣活したいかを話し合い、「ケガなく安 全に過ごすために、部屋をきれいにする」という⽬標を決めました。その後、シーツの敷き⽅や 布団の畳み⽅、退所の流れを確認し、シンキングツールを使いながら、⾃分たちの役割を考えま した。

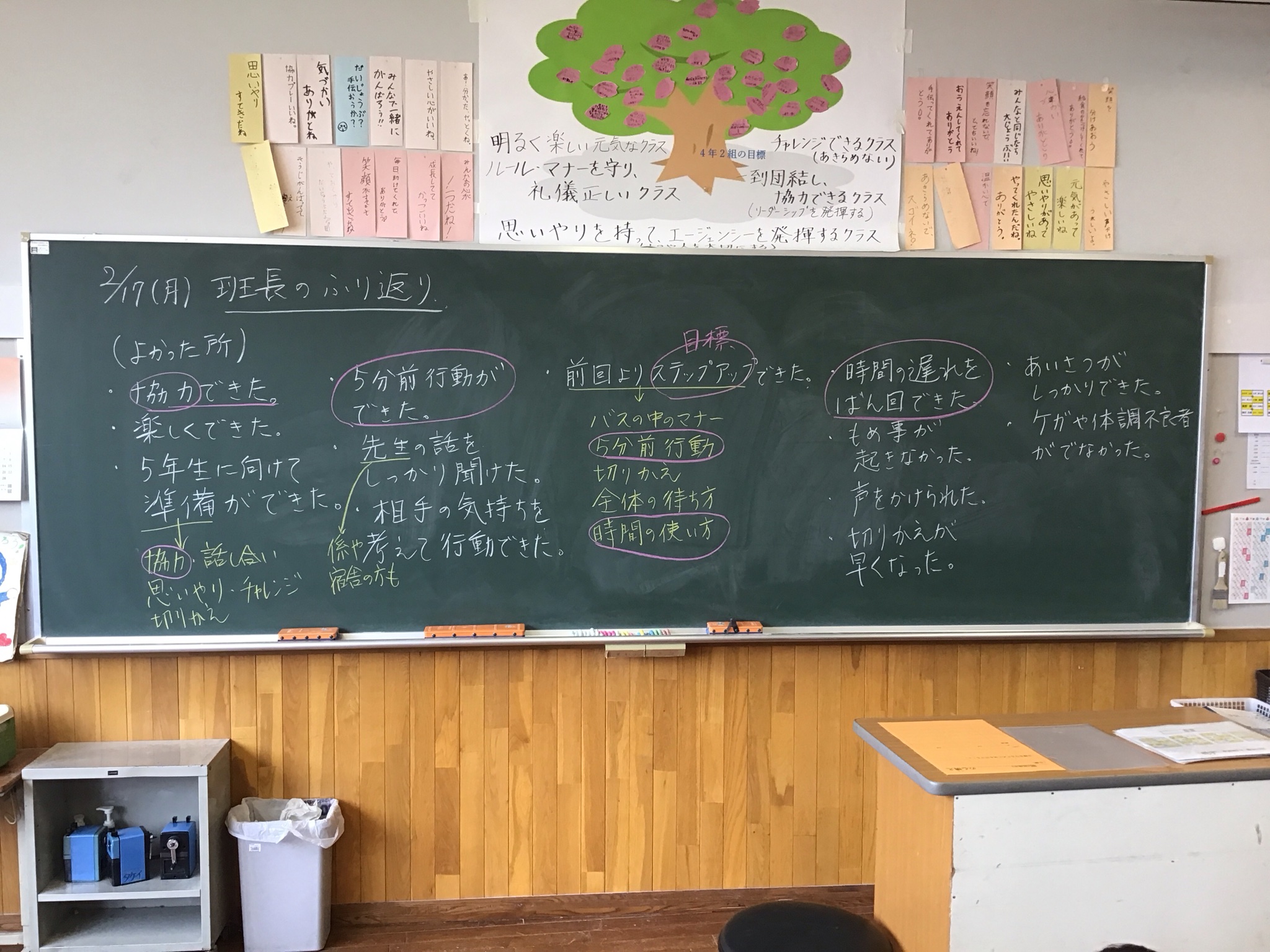

⾷事係は、前回からのステップアップを意識し、「楽しく快適に、マナーを守って、ご飯を美味 しく⾷べられるようにする。」という⽬標を⽴てました。⼦どもたちは事前に現地で出されるメ ニューや栃⽊の名産等についても調べ、チャレンジ⼒につながりました。また、現地では「上か ら」にならないように周りへの声掛けの仕⽅(思いやり)を⼯夫しました。 班⻑は、各班での話し合いの後、前回からいかにステップアップができるかを考え、全体の⽬標 を決めました。6つのキーコンピテンシーの「エージェンシー」につながるようみんなにわかり やすく⽂⾔に⼊れるのに苦労しました。

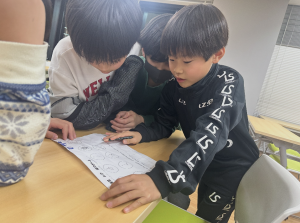

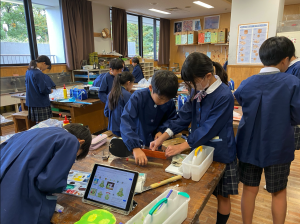

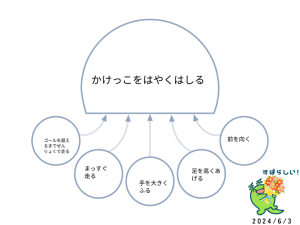

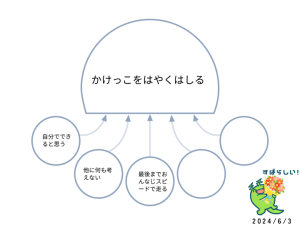

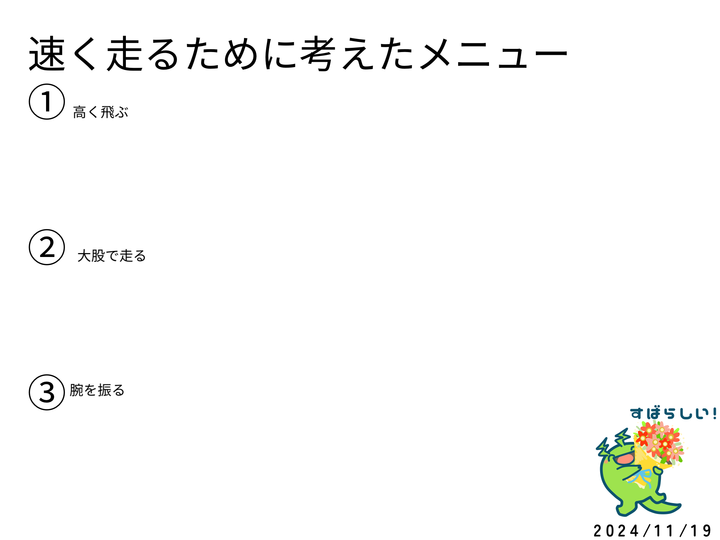

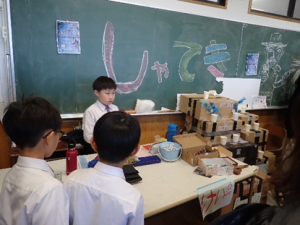

レク係は、「みんながよい思い出になるような盛り上がるレクを作る。」を⽬標に、準備を進め てきました。まず、みんなで宿泊当⽇までの⾒通しを⽴てました。前回のレクを参考にしなが ら、今回の準備の⾒通しを⽴てます。⽇時や場所を確認した後に、レクリエーションのアイディ アを出し合いました。

今までの経験から案を出したり、インターネットで調べたりしながら、たくさんの案を出す⼦ど も達。出した案について質問や意⾒を交わしながら厳選します。いくつかに絞ったところで「桐 蔭まつりの時みたいに屋台にして、いくつかのゲームを同時にやったらどうかな?」というアイ ディアが出てきました。桐蔭まつりの経験が宿泊でもいきています。その後意⾒を交わし合い、 各班で協⼒しながらゲームに挑戦する「協⼒ゲーム」を考案し、当⽇まで準備を進めてきまし た。準備が終わっていなかったところは、家で準備してきた⼦も⾒られ、主体的に活動に取り組 もうとする姿勢に感⼼しました。

当⽇は、各グループ協⼒しながらゲームに参加し、⼤いに盛り上がりました。係のみんなも、 予期せぬ事にも臨機応変に対応することができました。遊びに来てくれた⼈たちのことを考え⾏ 動する「思いやり」を⼤切にしながら、新しいレクにみんなで挑戦することができた「チャレン ジ⼒」、遊んでくれたみんなを思いながら準備を進めることができた「思いやり」を発揮しよう とする姿を⾒ることができました。 1⽇⽬、⻑時間バスに乗り、到着したのは「モビリティリゾートもてぎ。」強⾵のためキャス トウォークはできませんでしたが、キャストトークショーを通じて、この⼟地の⽣態系について 学び、植物や動物の⽑⽪に触れるなどの貴重な体験をしました。ITADAKI では⽣活班のメンバ ーと協⼒しながら数々の課題に挑戦し、迷路を進みました。最後に滑り台を滑り降りた⼦どもた ちの顔は、達成感で輝いていました。

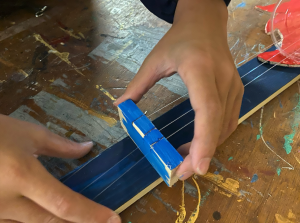

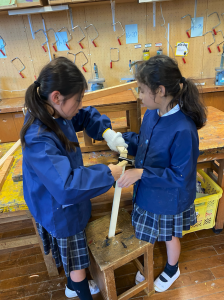

次に到着したのは「⾃然の家みかも。」ここからは、いよいよ⽣活班ごとに活動がスタートしま した。整理整頓係の⼦どもたちはリネンやバスタオルを取って⾏くなど、係の仕事をしっかりと こなしていました。また⾃分の家とは違うということを意識し、部屋ではお互いに思いやりを持 ちながら声を掛け合って過ごしていました。夜は⼤⾕⽯の絵付け体験を⾏い、2⽇⽬に⾏く⼤⾕ 資料館への期待を膨らませていました。

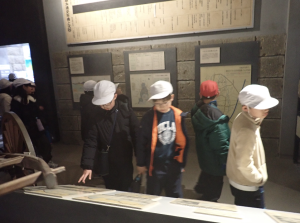

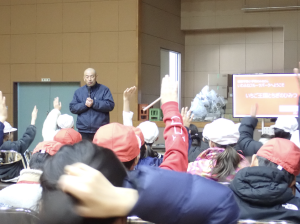

2 ⽇⽬の朝は、起床時間の6 時前からすでに準備を進めている班もあり、退所に向けてスムー ズに⾏動する姿が印象的でした。前回と⽐べると、どの班も余裕を持って⾏動していました。ま た、事前に配布されていたチェックリストを⼀つ⼀つ確認していき、担当班の先⽣に最終チェッ クをしてもらっていました。 その後、「⾃然の家みかも」で案内をしてくださったレゴさんにみんなで最後の挨拶をし、徒歩 で「いわふねフルーツパーク」へ移動。農家の⽅の話を真剣な表情で聞き、「とちあいか」につ いて学んだ後、いちご狩りを楽しみました。⼤きく⽢いいちごに⽬を⾒開き、いちごを⾷べ笑顔 を⾒せる⼦どもたちの姿が印象的でした。その後⼤⾕資料館へ⾏き⼤⾕⽯について学んだあと、 最後に宇都宮餃⼦館で栃⽊県の名物・餃⼦を味わい、学校へと帰りました。

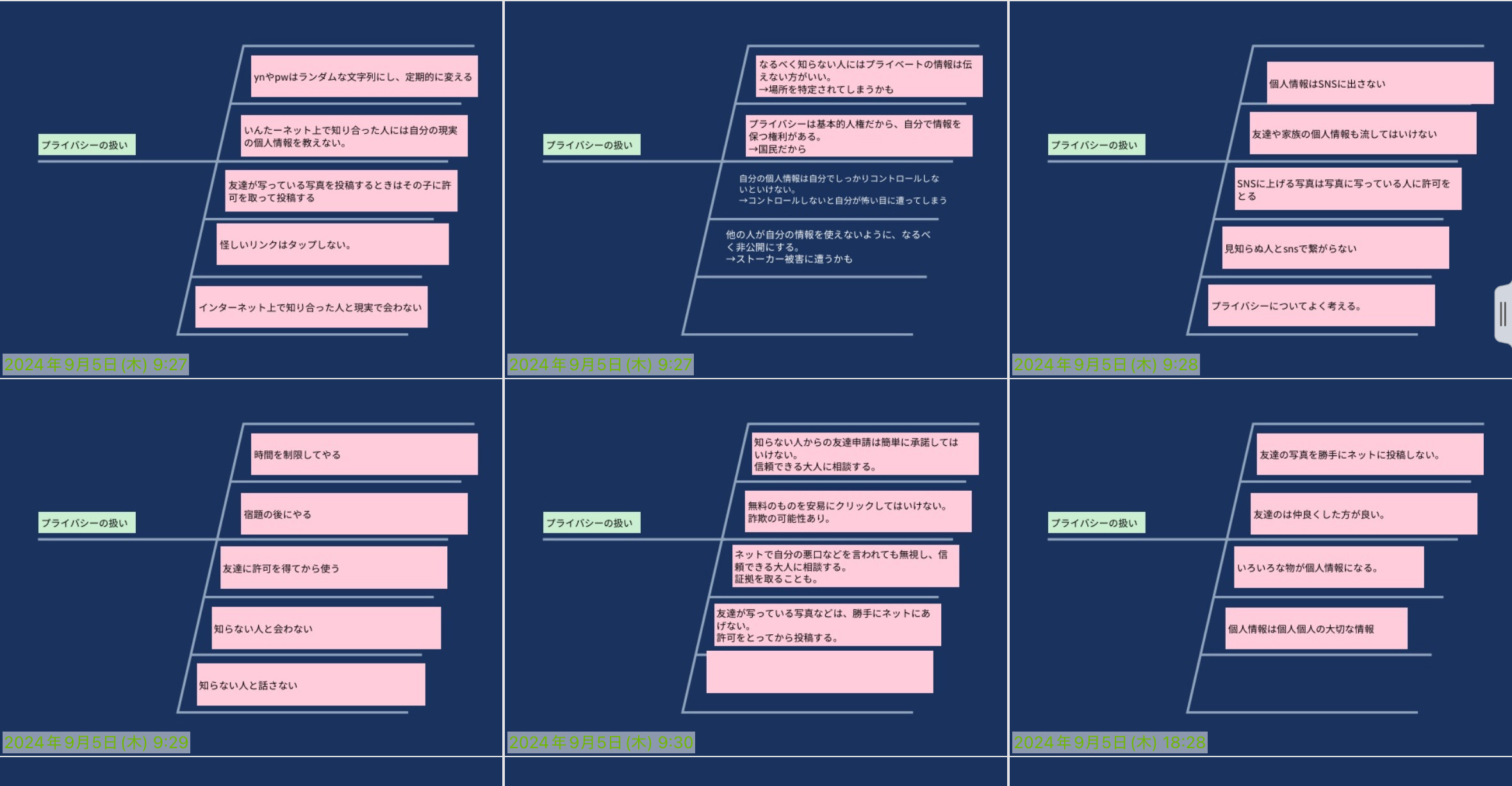

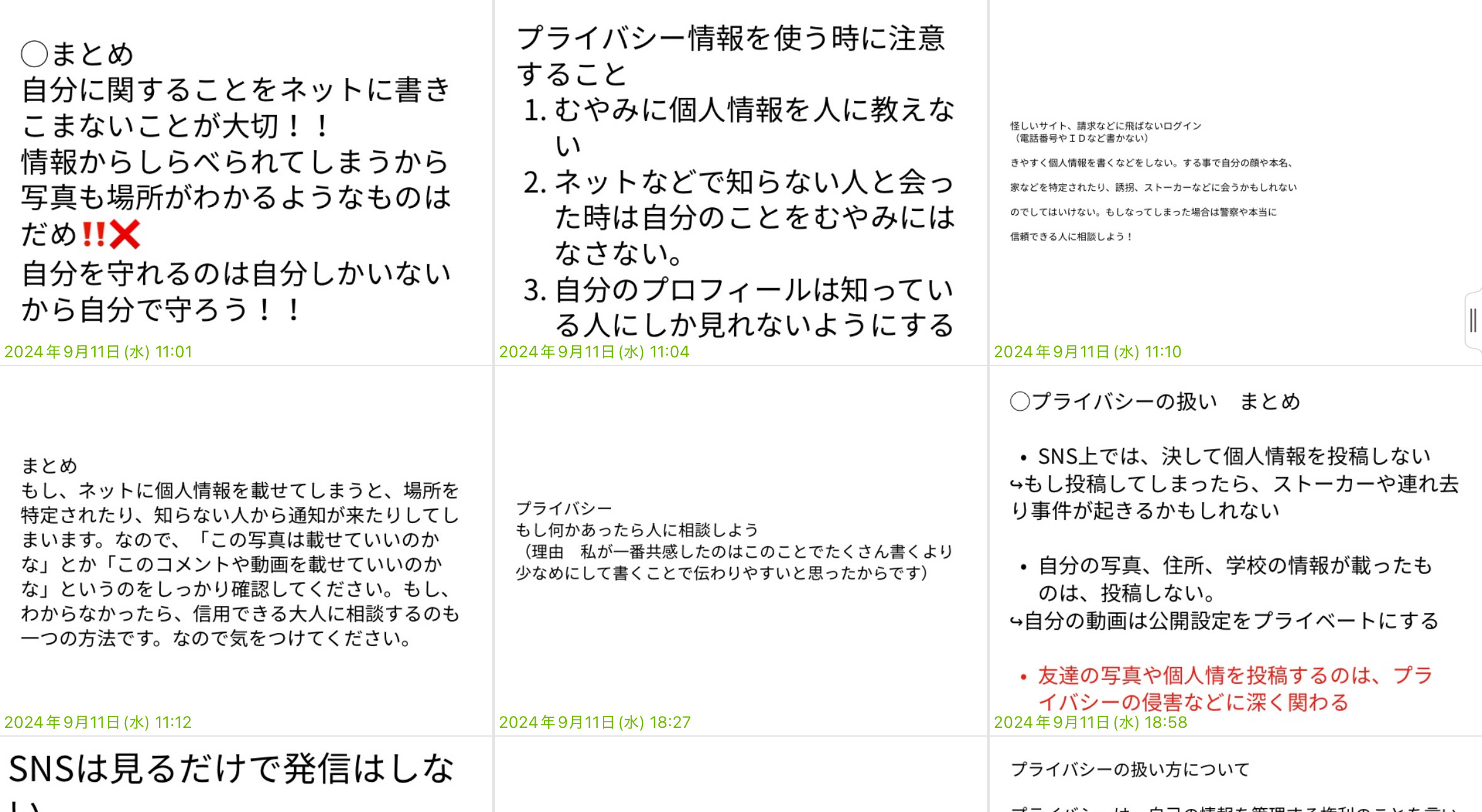

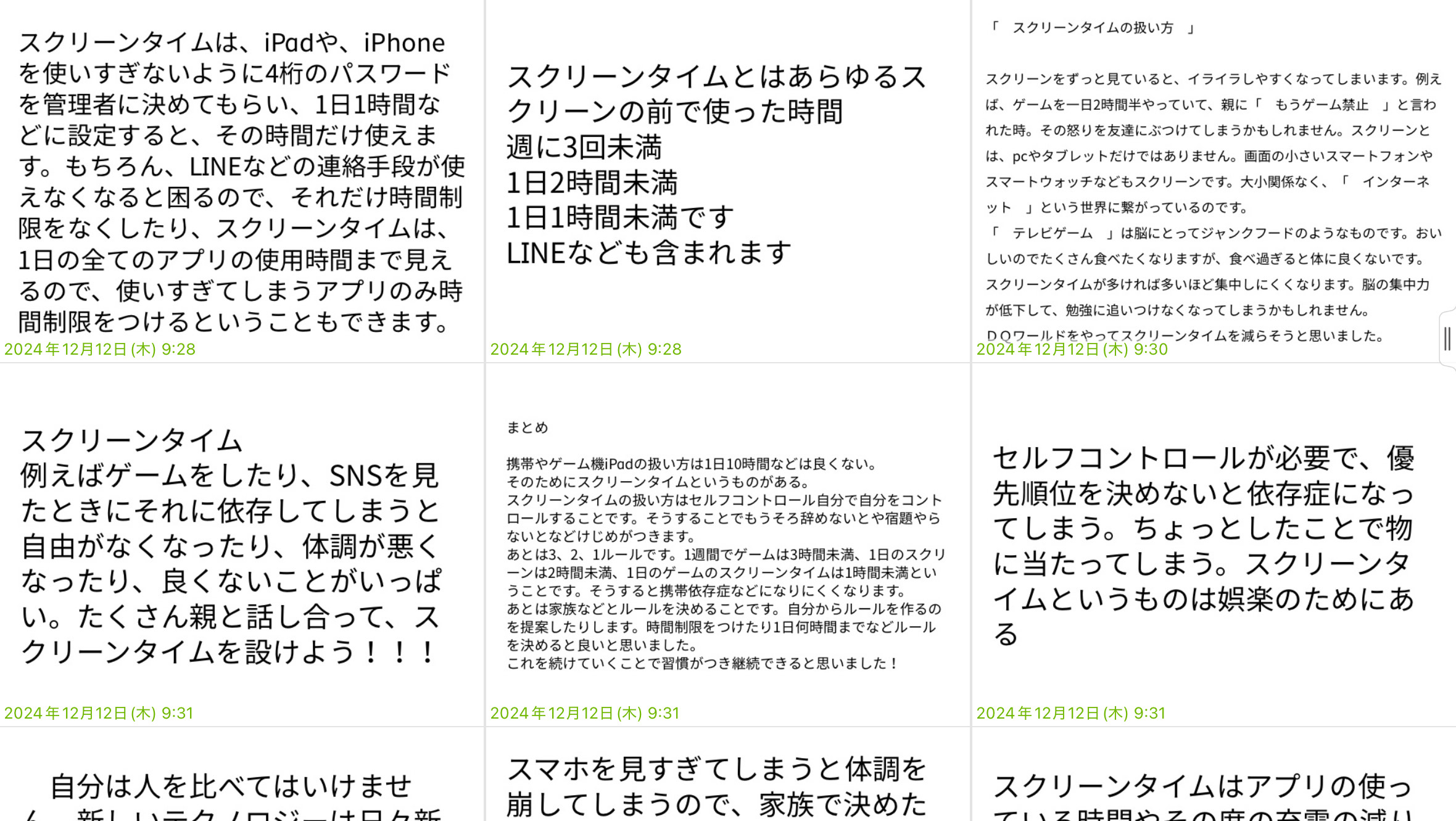

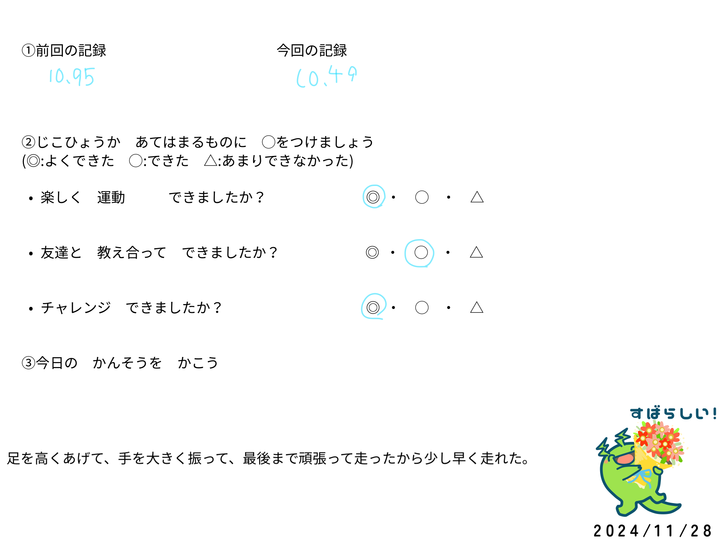

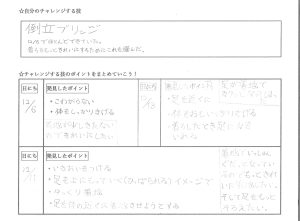

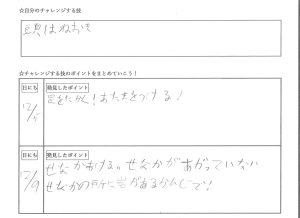

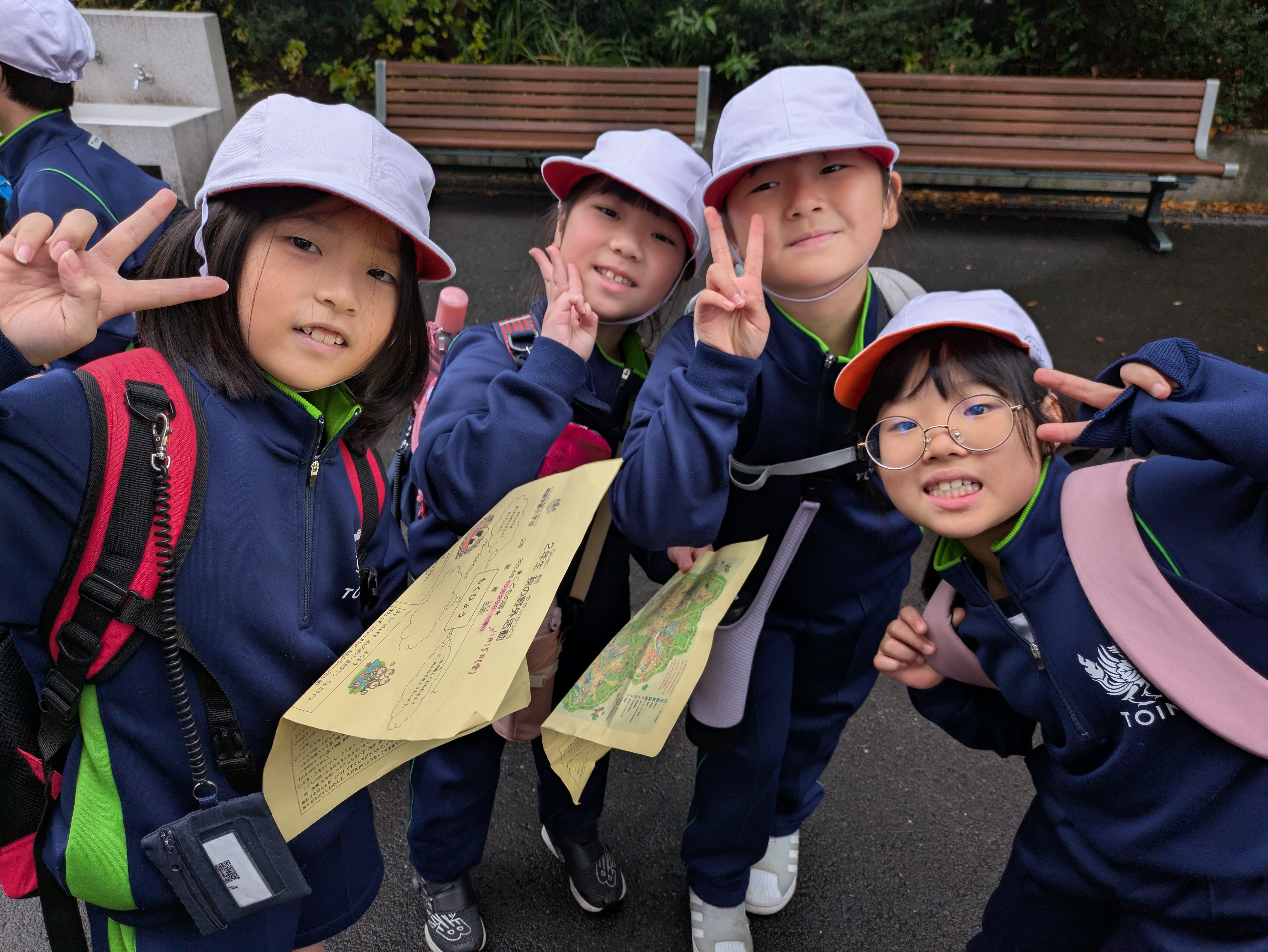

今回の宿泊で⼀つ⼀つの課題にチャレンジし、また⼀歩、⼦どもたちは成⻑したと思います。班 での⽣活では、宿泊することで、友達との関係も深まったと思います。今⽇の経験で得た達成感 や課題を今後の⽣活、5年⽣へ向けて活かしていってほしいと思います。 写真① 写真② 写真③ 写真④ 目標 自分が班のみんなにできること ケガなく安全にすごすために、 部屋をきれいにする みんなに声 かけをする 自分のものの 置き場所を決 めてもらう 自分のものの 管理は自分で できるように 声かけ 使ったもの をもとの場 所に戻す 落とし物がない か確認する 目標 自分が班のみんなにできること 先に綺麗にし てから遊んで もらうように 声をかける 整理整頓でき ていないとこ ろを見つけた ら、言う。 自分のとこ ろを整理整 頓する。 使ったらも とにもど す。 最後にきれ いか確認す る。 ケガなく安全にすごすために、 部屋をきれいにする 写真⑤ 写真⑥ 写真⑦