今回は、1年生と3年生の国語で取り組んだ『探究学習』の要素を取り入れた実践について紹介します。

≪1年生≫

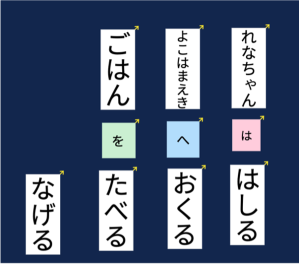

4月の入学から9月までの学習を通して文字を書くことから始まり、文節を使った文章づくり、自分の体験を言葉にして表現する活動を行い、「まとめ・表現の力」の土台となる力を育成してきています。

「『は』『を』『へ』をつかおう」や「すきなことなあに」の教材を通し、文章を作る練習を行いました。子どもたちは、自分の思いや感じたことを簡単な文にまとめる活動を行うことで、自分の考えを整理し、言葉で表現する力を身につけていきました。

【夏休みの宿題「マイチャレンジ」】

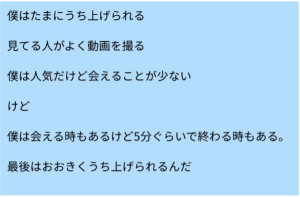

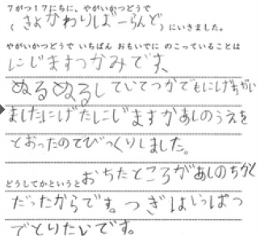

夏休みの宿題として実施した「マイチャレンジ」では、ここまで学習してきた内容をいかし、児童それぞれが自分の興味や関心に基づいた挑戦を行い、その取り組みの様子を日記形式で記録していきました。絵が得意な子は毎日一枚ずつ絵を描き、その絵についての感想や発見をまとめたり、ランニングや体操に挑戦し、その結果や気持ちの変化をまとめたりする子もいました。これまでに経験したことのないような分野に挑戦することを通して、その過程で感じた喜びや困難を言葉にまとめたり、結果的にうまくいかなかったことについても、その経験から得た学びをふり返り、次にどうすればうまくいくかを考えたりと、探究的な問いを自ら立て、次の挑戦につなげていく様子が見られました。

【読解の中での探究的なアプローチ】

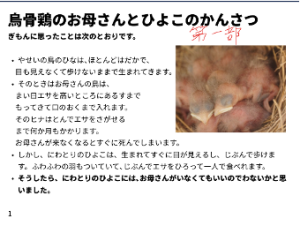

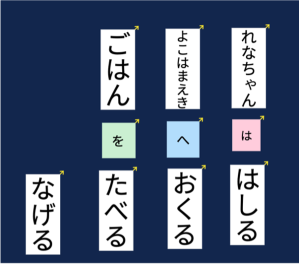

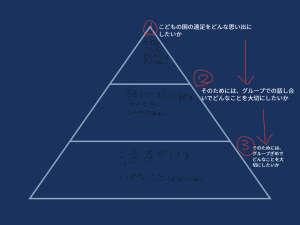

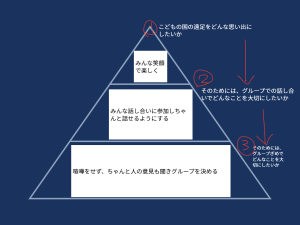

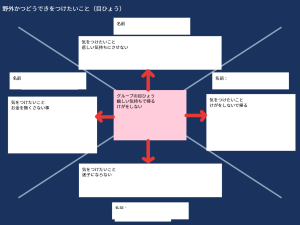

『やくそく』という物語の題材の中で、話の展開や登場人物の気持ちの変化に注目しながら物語を読み進め、グループでの音読活動に取り組みました。話の展開や登場人物同士の関わりから状況や気持ちを探究し、物語を自分なりに解釈することに挑戦しました。読み取って考えたことを表現するために、声の大きさや強さなどの使い方を工夫したり、「なぜこのような声で音読したのか」という理由を話し合ったりと、自分たちの表現に工夫を加えていきました。

また、物語の続きを考える創作文づくりの活動では、「この先、このあおむしたちはどうなるだろうか」を考え、物語の展開を自分なりに想像して創作文をまとめました。物語の背後にあるテーマやキャラクターの動機について深く探究する活動を通し、物語の中で問いを見つけ、登場人物や物語の未来を自分なりに考え、表現することに取り組みました。物語の続きを考える過程で、児童は自分なりのアイデアを形にし、それを他者に共有するという「創造的な学び」に取り組みました。

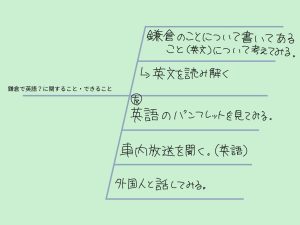

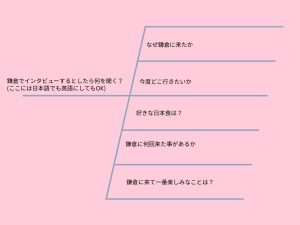

≪3年生≫

「言葉の探究」(自分のイメージに近い言葉を「頭の中の引き出し」から探す、探る試み、姿勢)

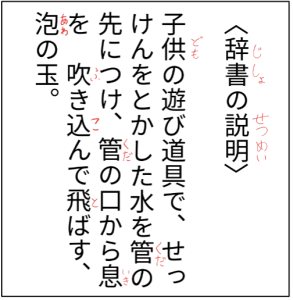

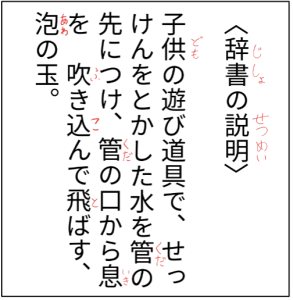

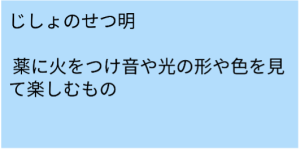

(1)単元『初めての国語辞典』で、自分で選んだ言葉を自分なりに説明する活動

「消しゴム」という物(言葉)の一つの説明として、「まど みちお」さんの『けしゴム』という詩を紹介し、物(言葉)の説明することのイメージを持ちました。

『けしゴム』 まど みちお

「自分が書きちがえたのでもないが

いそいそと消す

自分がよごしたよごれでもないが

いそいそと消す

そして、けすたび

けっきょく自分がちびていって

きえてなくなってしまう

いそいそと、いそいそと

正しいと思ったことだけを

美しいと思ったことだけを

身がわりのようにのこしておいて」

その後、「言葉当てクイズ」をしました。自分で選んだ物(言葉)について、①その言葉の意味を自分なりのイメージで説明→②その言葉の辞書的な意味の説明→③答え合わせという順で一人ひとりがクイズ形式で発表し、答えを共有しました。

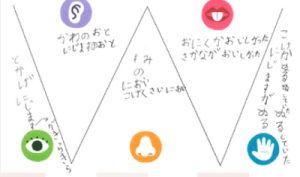

(2)夏休みの宿題「夏を感じたものについて書きましょう」

教科書の「夏を感じたものについて書きましょう」について夏休み前に授業で読み合わせをし、各自が「夏を感じたもの」を詩や絵日記や説明文の形で書きました。その中では、1学期にやった「言葉当てクイズ」の学びを活かして文章をまとめてきたり、様子に注目し、擬態語などの表現の工夫をしたりする子もいました。

「台所から『シャクッ。』と何かを切る音がする。何だろう?」

と「音の『実況中継』」をして「聴覚」で感じたものを表現し、読んだ人の「聴覚」を呼び起こし、「何だろう?」で自分が思ったことを書き、それによって読んだ人にも「何だろう?」と思わせたり、答えを考えさせたりして引き込み、

「少し待つと、赤くてみずみずしいものが運ばれてきた。」

と今度は「視覚」に入ってきた情報を書き、読んだ人の「視覚」に「赤くてみずみずしいものが運ばれてきた」と様子を想像させ、

「私は『それ』を食べてみた。」

で読んだ人に「それで、どうだった?」と思わせ、

「うん、『シャキッ。』としていて夏にぴったりだ。」

と今度は「触覚・味覚」の感覚を表現し、「五感」のうちの「四感」で「夏の季節感」を伝え、最後に、「(『シャキッ。』としていて)夏にぴったりだ。」と「夏の季節感につながるまとめ」をしていました。

そして、「ウリ科の一年生つる草。水分に富んで、甘い。実は、夏の代表的な果物。」と辞書の説明も載せて、「スイカ」に「夏を感じたこと」を表現していました。

同じ「スイカ」の「スイカ割り」の観点から「夏はスイカ ザクザク食べて、種を『プッ』ってふき出すのがおもしろい。」という感じで「夏の楽しい季節感」を表現してきていた子もいました。

また、「そうめん」を

「暑い夏の昼。今日も食べたい白いめん。つゆに入れて、ツルツル食べる。口はさっぱり、冷たくなる。」

と「擬態語」も使ってイメージを表現し、「『暑い夏』に食べたくなる」という「冷たくてさっぱりした食べ物」で「夏の季節感」を表現していました。

また、「夏の海」で、

「岩についている藻を食べていました。」

という「魚の様子」を観察して書き、

「捕まえられそうだったのに、届きませんでした。またいると、いいです。」

と、その魚への「捕まえてみたかった…。」という想いを「事実」を書いて「またいると、いいです。」とダメ押しをして表現していました。

また、他の人が、「とんぼ」についても、同じように、「思ったより~だった。」という感覚を

「飛んだり、とまったり。なかなか飛ばないと思ったら、追い付けないくらいブ~ンと飛ぶ。」

と表現していました。

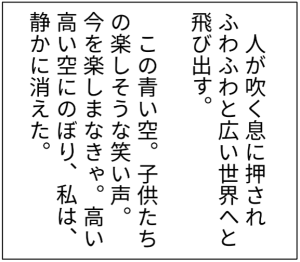

(3)夏の季節感を「五・七・五」の「十七音」で表現した(教科書に掲載されている)「俳句」の表現効果を考える

「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」

という松尾 芭蕉さんの句。季語は「蝉」だから、「夏」の様子・季節感を表現した俳句。

「蝉の声」という「音」は、「ハウリング」して、「エコー」みたいにその余韻が耳に響く。その「夏特有の騒々しさ」を、ただ「うるさい。」と大雑把にとらえて終わらずに、その余韻が消えていく感じを、「どこに消えていくのか?」と一歩踏み込んで「心の目と耳」で「探究」し、(周りが閑かだから?)「岩にしみ入っていくようだ…。」ととらえ、それを「岩にしみ入る蝉の声」と「十二字」で表現しているところにも気付きました。

また、「『蝉の声』と書いてあるのに、なんで『閑かさ』で始まっているのだろう?」ということを考えてみました。「蝉の鳴き声以外の生活音などがしないほど『閑か』だから、芭蕉さんは、蝉の声が岩にしみ入っていくように感じられるほど『蝉の声の余韻』に集中していたのではないか?」というような解釈になりました。

他にも、小林 一茶さんの句では、「夏山」の頂上に近付いてきて、「疲れた~。」とか「頑張るぞ~。」とよくある感想・気持ちを書いたのでは、どういう「疲れ」や「頑張る」気持ちなのかがわからないので、

「一足づ(ず)つに海見ゆる」

と「状況描写」をすることで、その「達成感」も「疲れ」も「あと少しだ。頑張るぞー。」という気持ちも合わせて「夏山登山で感じていること」を表していたり、

与謝 蕪村さんの

「菜の花や 月は東に 日は西に」

の句などは、「菜の花」の東に「月」が、西に「お日様」があると詠んでいることから、「菜の花」は、作者の視野いっぱいに咲いている情景が目に浮かぶ句となっていることにも気付きました。

さらに、そんな「夏の季節感」を書いた昔の有名な文章として、「枕草子」(清少納言さん)の

「夏は夜がすてきだ。月が出ていればもちろん、闇夜でも、ホタルがいっぱい飛び交っている様子。また、ほんの一つ二つ、ほのかに光っていくのもいい。雨の降るのも、また、いい。」

という季節感(現代語訳)を紹介。

「秋に感じるもの(秋の季節感)」も

「秋は夕暮れがいい。夕日が赤々と射して、今にも山の稜線に沈もうという頃~すっかり日が落ちてしまって、風の音、虫の音などがさまざまに奏でるのは、もう言葉に尽くせない。」

と紹介し、参考にしてもらいました。

こうした学習を通して、絵で表現することができる部分と絵では難しい部分があることを知り、言葉による表現の精度を上げるにはどうすればよいかを考えていきました。自分の見たもの、聞いたこと、感じたこと、考えたことなどを、どんな言葉を選んで表現すればよいか考え深めることで、(「子どもらしい」)、しかし「一歩踏み込んでみた」表現ができるようになってきました。

「夏~秋の俳句・詩(子どもたちの作品)」

〈夏〉

・暑い夏 アイスを食べて 元気出る

・くたビーチ サンダルさらわれ 砂だらけ

・暑い日は 涼しい風が いい感じ

・太陽が 雲にかくれて 涼しいな

〈夏 VS 秋〉

・太陽はジメジメと 風はヒューヒューと

どちらも負けてはいないが そろそろ

風の方が 強いんじゃない

いやいや太陽も 負けてはいない

〈秋〉

・風がヒューヒュー 涼しいな

夜の風は 気持ちいな

朝の風は寒いけど

それはそれで ちょっといい

・紅葉だ 木々に染み入る 秋色が

・雨の後 空いっぱいの うろこ雲

・おとなりの 声が聞こえる 風さやか

・夕暮れで 森の中から 鈴の音

・朝起きた。布団を取ると、少し寒い。

まだ寝たいけど、外に出る。

フューフュー風が吹く。

みんな長袖を着ている。

電車に入ると、温かい。

・さわさわと シロダモの実が おどってる

〈日常〉

・トントンと ほうちょうの音 聞こえるよ

・遠足で 時間割なし うれしいな

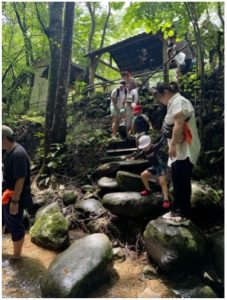

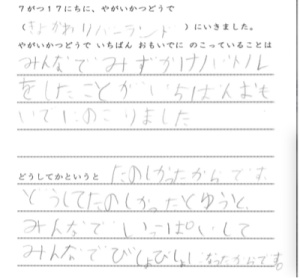

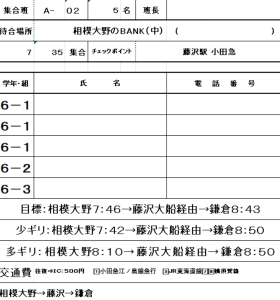

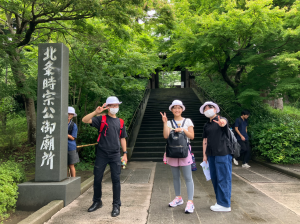

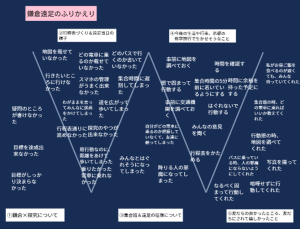

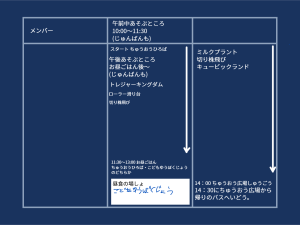

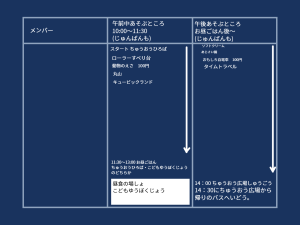

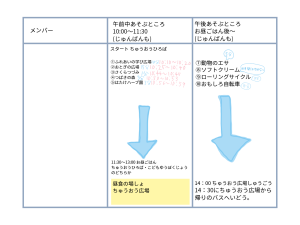

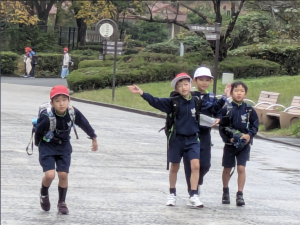

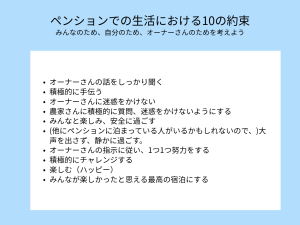

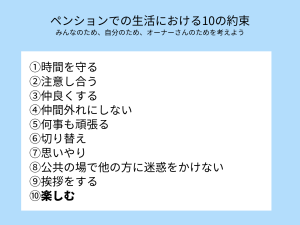

雨予報が出ていたにもかかわらず、子どもたちのパワーが雨雲を吹き飛ばし、幸運なことに二日間とも傘をささずに活動ができました。初日

雨予報が出ていたにもかかわらず、子どもたちのパワーが雨雲を吹き飛ばし、幸運なことに二日間とも傘をささずに活動ができました。初日