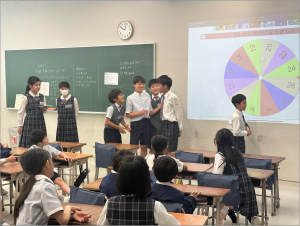

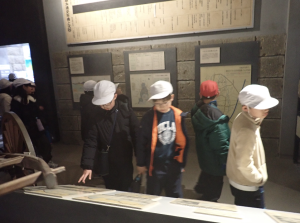

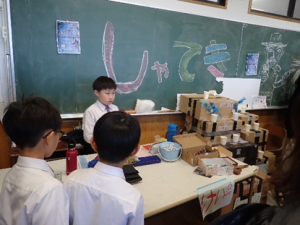

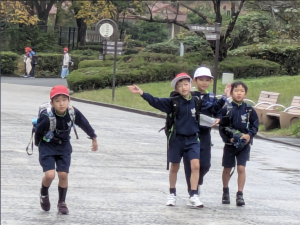

5月28日(火)に5年生が田植えを行いました。まず、1週間前に代かきを経験しました。田んぼに裸足で入るという経験は初めてというお子さんが多く、最初はおそるおそる入っていた子どもたちも徐々に足の感触に慣れてきました。普段できないことにチャレンジする機会は非常に大切です。

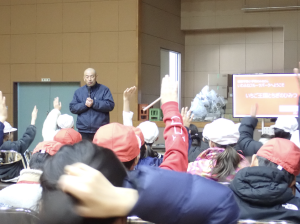

そして、迎えた田植え当日、天候に恵まれ、営繕部の方、保護者の方の準備・お手伝いのご協力もあり、無事に終えることができました。最初は泥に足を取られて戸惑っていた子どもたちも、少しずつコツをつかみ、まっすぐ苗を植えられるようになっていく様子がとても印象的でした。また、お話を真剣に聞き、食べ物の大切さや農業の苦労に気づく姿にも感心しました。この体験を通して、自然や食への感謝の気持ちを育んでほしいと思います。

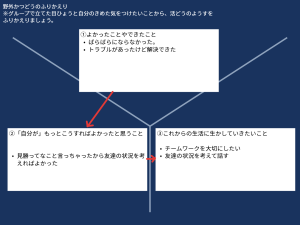

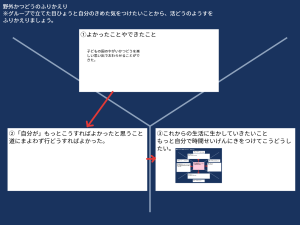

田植えが終わり、子どもたちと今日の田植えについて振り返りを行いました。

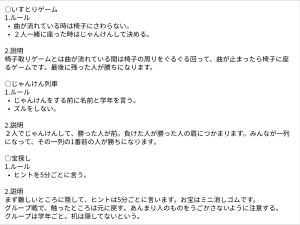

「今日の田植えの広さでどれくらい収穫できると思う?」と聞くと、「10㎏」「20㎏」「100㎏」と色々な予想をしていました。実際は40~50㎏らしく、それを聞いた子どもたちは「へえ~」と驚いていました。

では、50㎏はどれくらいなのか確認してみました。

5㎏4000円を超えたと話題になっているお米です。

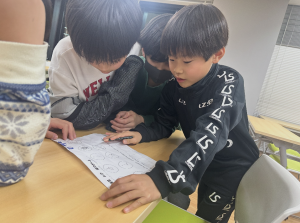

お米一袋が5㎏と分かると、子どもたちは計算を始めます。

「ということは今日の量で4万円くらい?」

「4万円あればたくさん遊べるね」

「でも、結構大変だったよ」

「稲刈りまでするんだよね」

「え。それじゃ安いね・・・」

などなど、自分なりに思考を膨らませていました。

「みんなは観察や稲刈りなどをこのあとするけど、実は雑草をとったり、水の管理をしたりと営繕部の方が色々と手間暇をかけてくれてくれているんですよ。」

「運んだり、お店で売ったりする人にもお金を払うので、農家の方にそのままお金が入るわけではないよ」

「農家の方はもっと広い田んぼで機械使って行うので、実際は今日ほど大変ではないかもね」

など、今日の経験だけでは分からないことを伝えました。

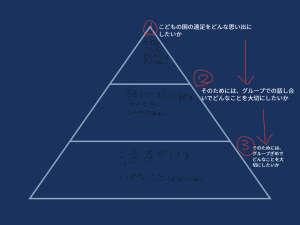

すると、「やっぱり大変だ!」「お米を大切に食べないと」「もう少しやってみないと分からないよ」などと、色々な感想を持つことができたようです。実際に体験してみることで、本や映像で見ていただけのことが本当はどうなのかということを知り、また自分なりの疑問や課題を持ち、多角的に見ることで、「思いやり」の気持ちにつながって欲しいと願っています。

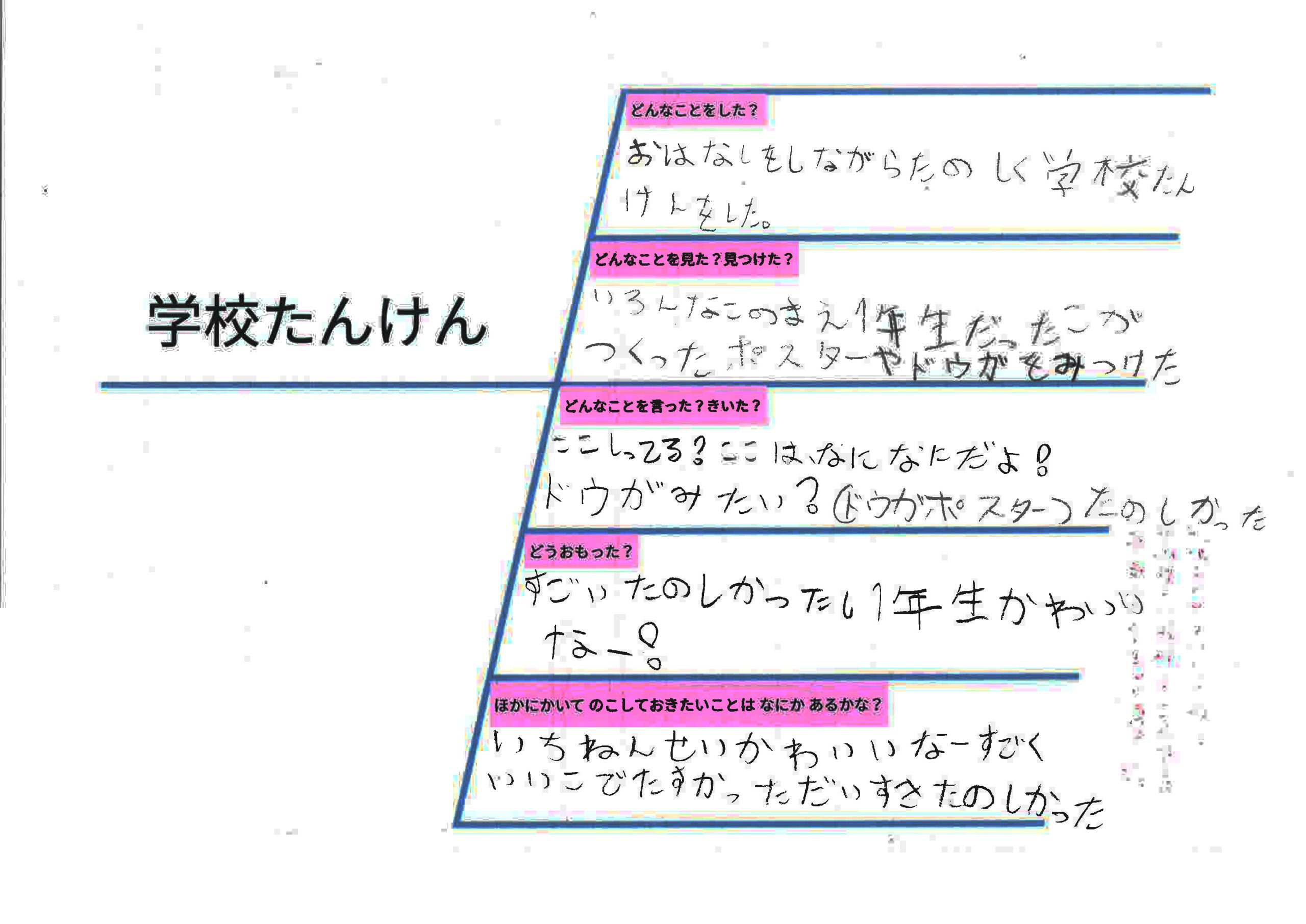

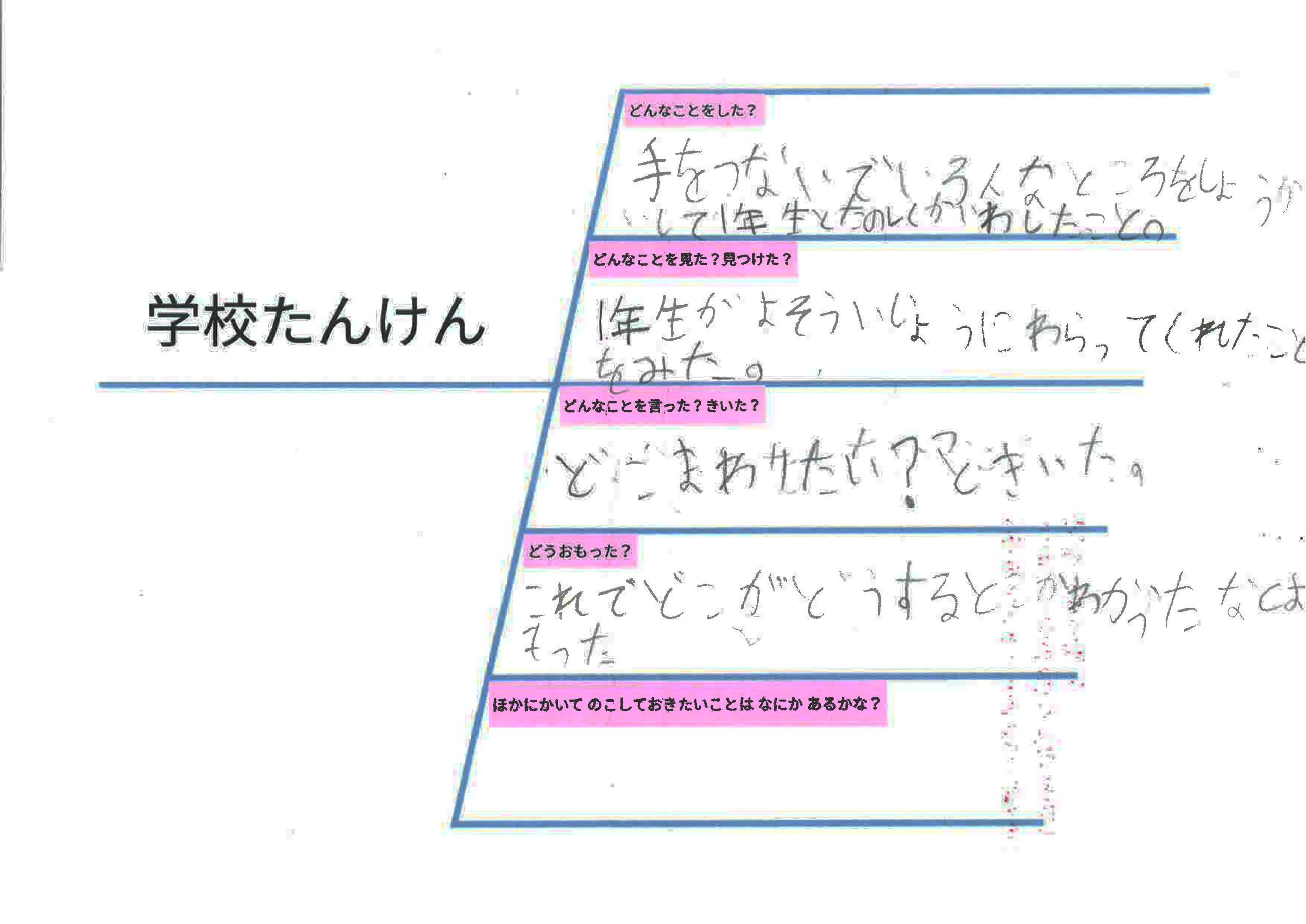

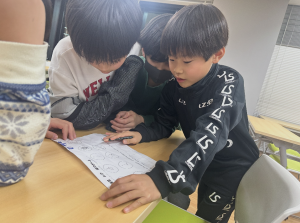

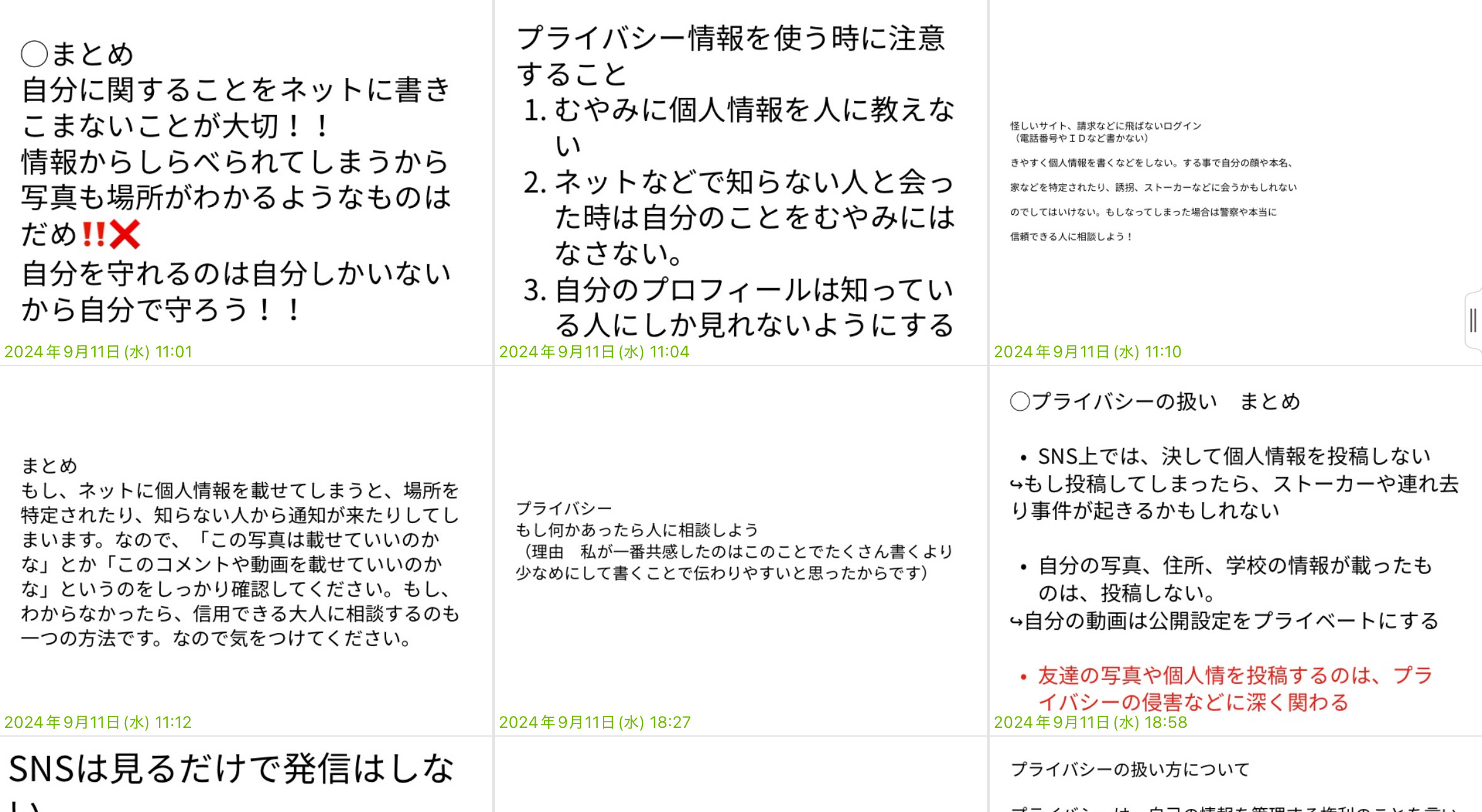

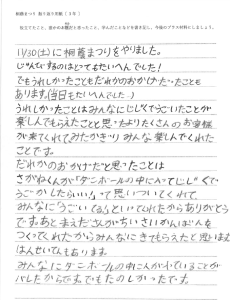

子どもたちの日記の一部を紹介します。

「田植え」

今日はいい天気でした。代かきの時よりも土がやわらかくなっていたので、転びそうになりました。植えるのは簡単ですが、位置が定められている上、田んぼ全体に植えないといけない仕事をやると思うと、足が棒になりそうです。大変な作業を通して、1年間もかけてお米が育っているので、改めてありがたく食べようと思いました。

「田植え」

今日は田植えでした。最初に田んぼに入った時は、土がとてもやわらかくて、意外と深くて驚きました。バランスが大事で、最初はおそるおそる歩きました。植え方を教えてもらったときには、何本かならできそうですが、全部は大変だと思いました。農家さんのすごさを改めて知りました。

「田植え」

今日は田植えをしました。土に苗を植えるのが難しかったです。最初に土に触れたときにあまり慣れていなくて、声を出してしまいました。お母さんもぼくも初めての経験なので色々と難しいことはありましたが、楽しかったです。ぐんぐん育ってほしいです。