1年「鉄棒を使った運動遊び」

逆さ感覚や回転の間隔を身に付けやすい低学年の間に、いろいろな鉄棒を使った遊びを経験させたいと考えています。

①ぶら下がる②飛び上がる③下りる④揺れる⑤回る 遊びを通して、巧みに体を使うことを体験していきます。

①「ぶら下がり」

鉄棒の正しい握り方を学び、自分の体を2本の腕で支えることを行いました。最初は5秒でしたが、「もっと秒を増やして!」とチャレンジしました。「豚の丸焼き」では数の数え方も工夫し「1・2・3・4・5 チーン出来上がり!」と楽しい声掛けも出てきました。

②「飛び上がる」

鉄棒を握る幅について学び、「つばめ」を行いました。1段の高さから始め、2段、3段と高さにチャレンジしていた人もいました。

③「下りる」

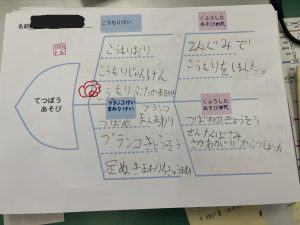

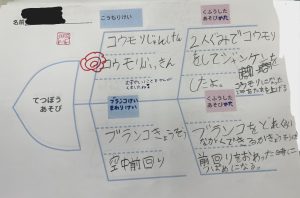

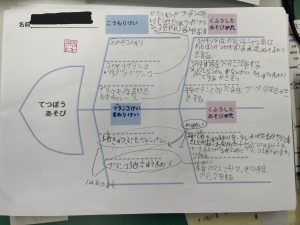

逆さ感覚を身に付け、手を離す「こうもり」を行います。最初は怖くてなかなか手が離せなかった人も「がんばって!」という友達の励ましで手が離せるようになりました。「こうもりじゃんけん」では友達とタイミング合わせてこうもりを行い、その状態のままじゃんけんを行います。ゲーム感覚で繰り返し行うことができました。

④「揺れる」

少し高い鉄棒で「ぶらんこ」を行いました。繰り返し行うことで、長い時間鉄棒にぶら下がれるようになっていました。

⑤「回る」

逆さ感覚を身に付け体を丸め、前後,左右に回ります。「足抜き回り(前後)」「地球周り(左右)」に取り組んでいきました。

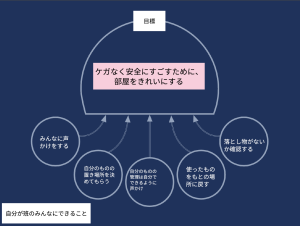

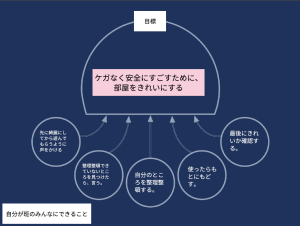

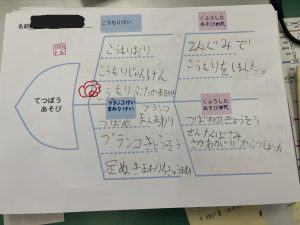

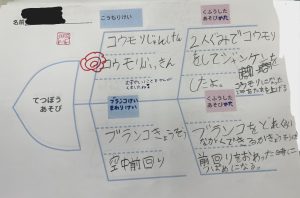

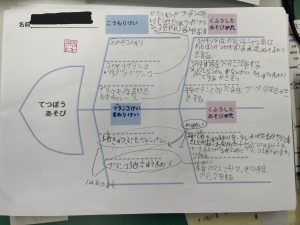

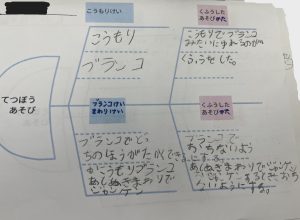

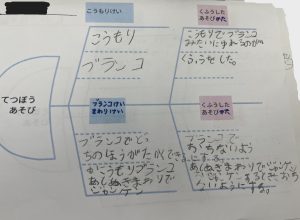

①~⑤を使って工夫して鉄棒遊びを行いました。「こうもりブランコ」「コアラ」「ブランコきょうそう」等、楽しい遊びを考え行いました。シンキングツール「フィシュボーン」を使ってまとめをしました。

最初は怖かった鉄棒もお友達と一緒に行うことで楽しく行えるようになりました。技の習得だけでなく、「高い鉄棒で行いたい!」「もっとすごいことをしてみたい!」と工夫の幅も広がり、深い学びの実践につながっていきました。

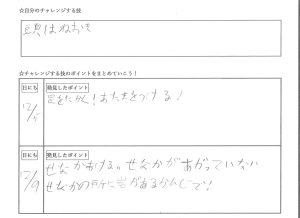

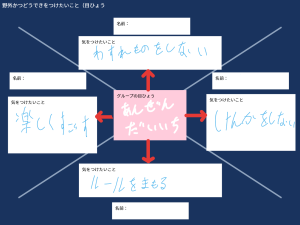

3年「走・跳の運動(かけっこ)」

調子よく最後まで走れるような自分に合った課題を見つけ、動きを身に付けるための活動や工夫を友達に伝えられるような取り組みをしました。

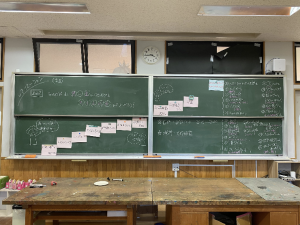

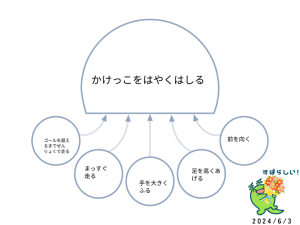

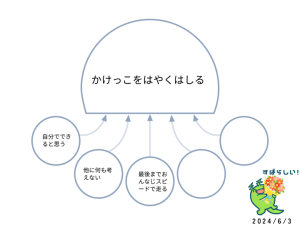

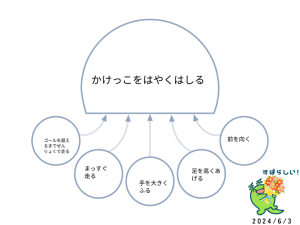

①「かけっこを速く走るために考えたことをクラゲチャートに書いてみよう」

1・2年生までで学んだ速く走るためのポイントや、自分で考えたことをクラゲチャートに書き出しました

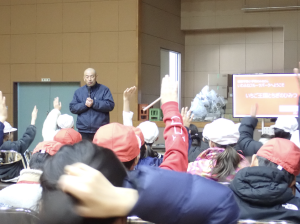

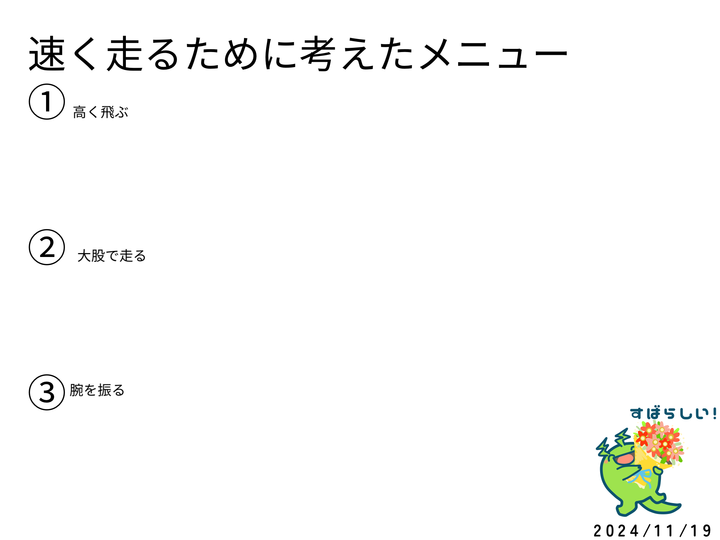

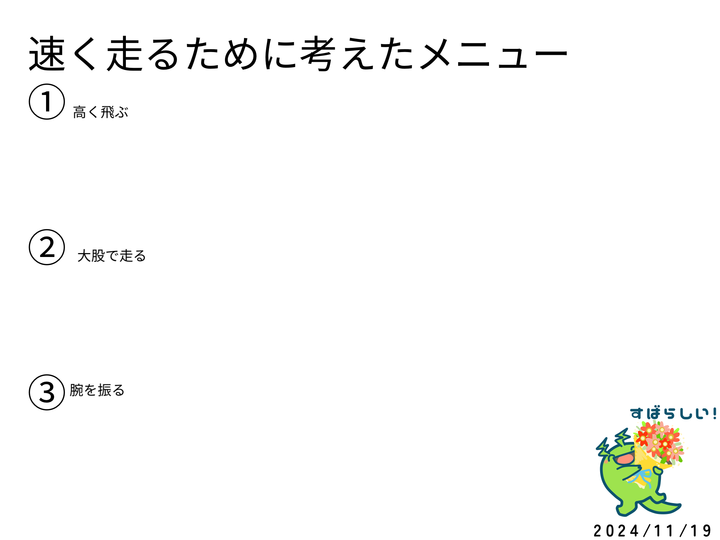

②「速く走るための練習方法を考えよう」

走り幅跳びの単元の時はより遠くに跳ぶための練習方法を教員が提示しましたが、今回は、50mのタイムを計った上で、タイムをより縮めるためにはどのような練習をしたらいいのかを自分たちで考え、オリジナルの練習方法を作成し、友達に紹介して一緒に取り組みました。より速く走るために繰り返し練習に取り組む姿や、より良い練習方法を探している姿が見られ、深い学びの実践につながっていきました。

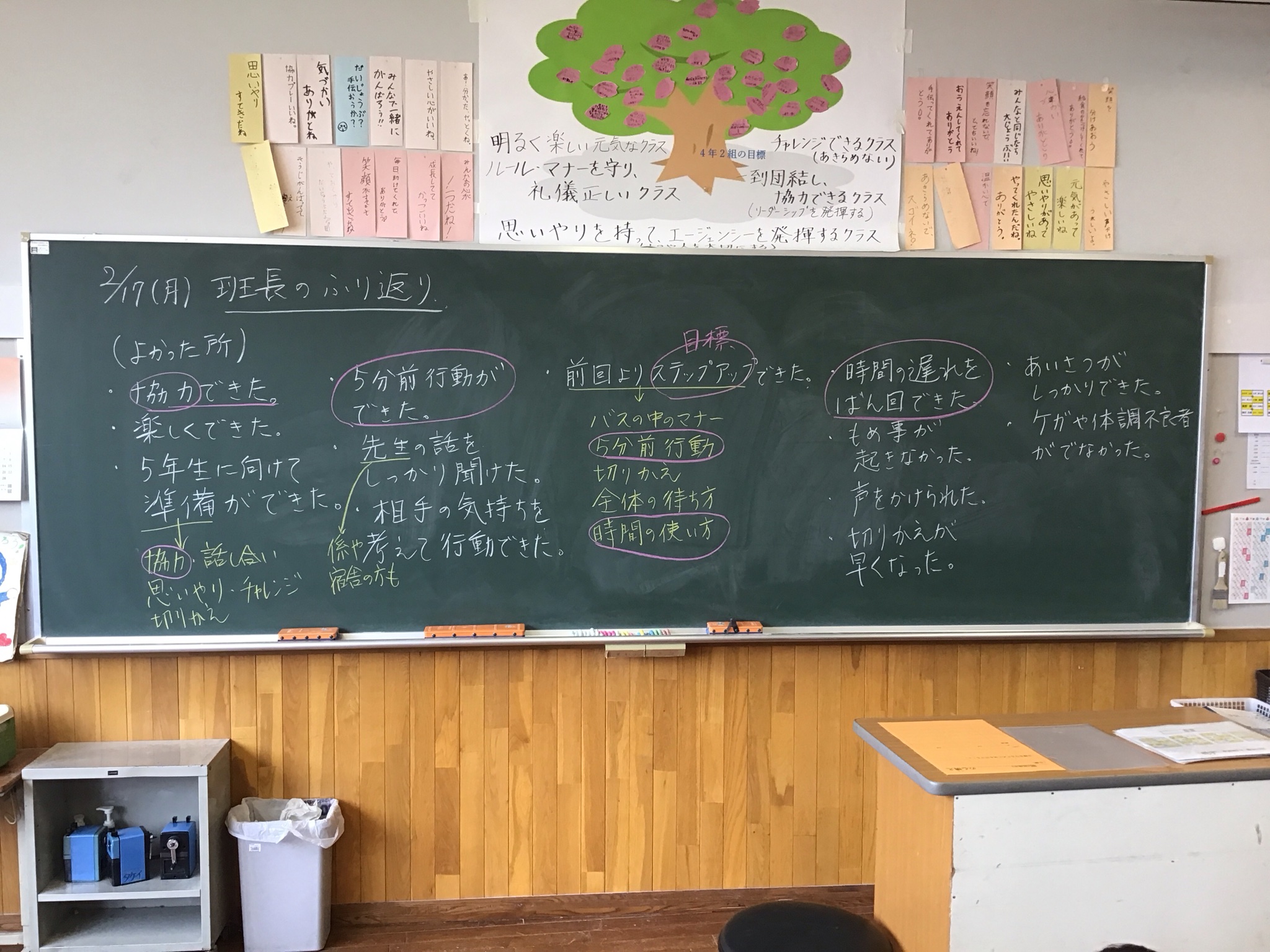

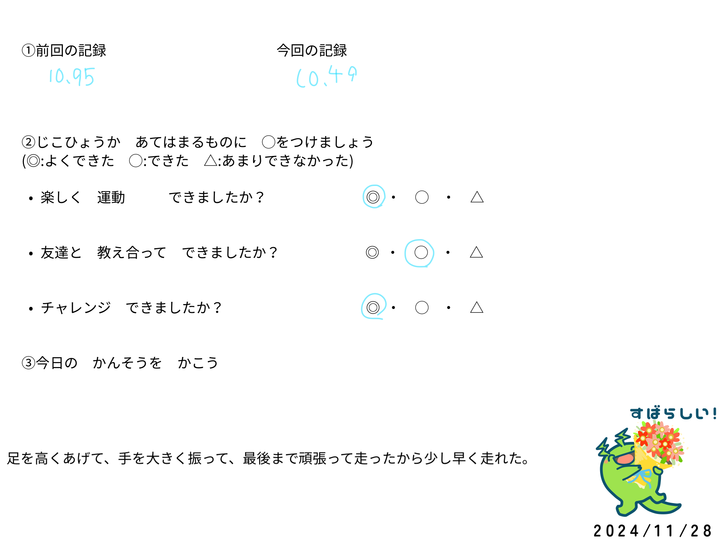

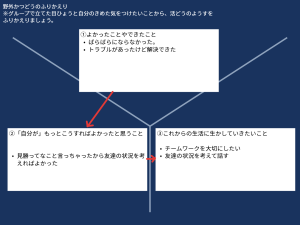

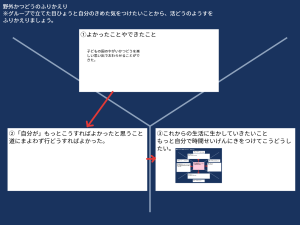

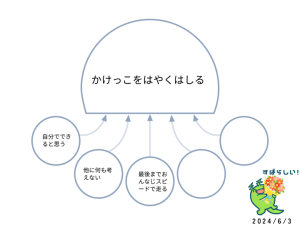

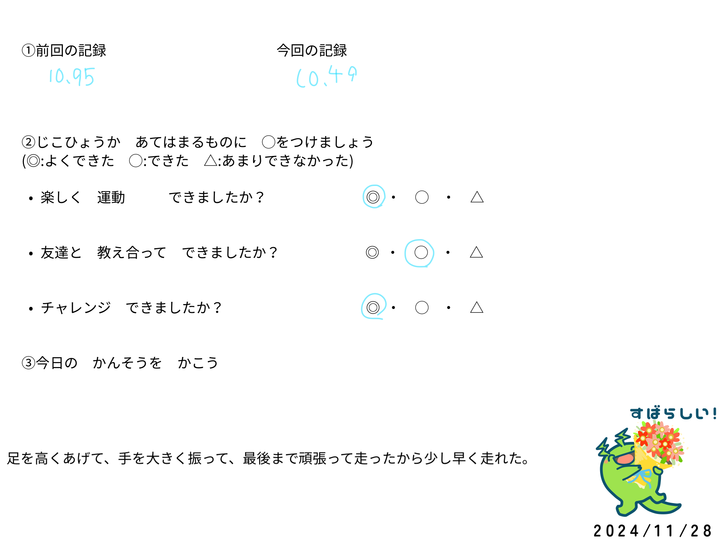

③「振り返りシート」

自分たちで考えた練習を踏まえて、もう一度50mのタイムを計り、これまでの授業を通して良かったこと・改善していきたいことなどそれぞれが感じたことを振り返りました。

3年生の「かけっこ・リレー」では、今までの授業を自分たちで活かしていたり、より良くしようと学びを深めていたりする様子が感じられました。

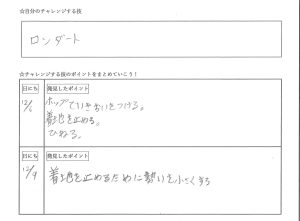

5年「マット運動」

5年体育での探究的取り組みとして、器械運動の「マット運動」を紹介します。

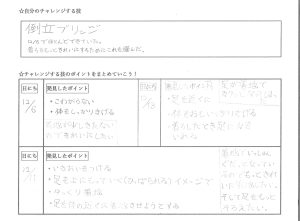

①「チャレンジしたい技を見つけよう」

初めに「マット運動」の基礎的な運動感覚を高める活動をしたあとに、自分がチャレンジしてみたい技(以下、「チャレンジ技」)を決め、その技の完成に向けて活動を積み重ねていく授業を行いました。「チャレンジ技」の基準として、いまもっている力ではまだなかなか成功しない技とすることで個人個人のチャレンジを促しました。

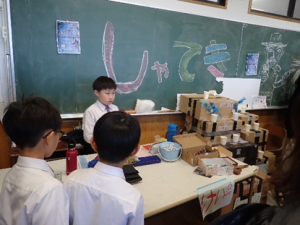

②「チャレンジ技を練習しよう」

まずは、自分の「チャレンジ技」のポイント(学習シートに書いてあるもの)を見ながら練習をしていきました。この段階の技の精度としては、ポイントを何となく頭では理解しているけど、実際にやってみるとなかなか思うようにできないといった状態です。自分がどういう動きをしているのかイメージするのが難しいため、友達が伝えてくれるポイントのみが頼りになります。

③「ICTを活用し、自分の動きを分析しよう」

ある程度練習を重ねたあとに、ICTを活用し、iPadで自分が「チャレンジ技」をやっている場面を友達に撮ってもらい、それを見ることで、どう動き方を改善していけばよいのか考えていきました。実際に自分の動き方を撮って見てみると、具体的に直さなければいけないポイントが見えてきます。そのポイントを学習シート上で“発見したポイント”としてまとめていくことで、次に「チャレンジ技」の練習をするときに、自分が何を意識して取り組めばよいかわかるようにしていきました。

④「分析したポイントを意識して練習を繰り返そう」

練習→撮影→ポイント分析→練習→…の流れを繰り返していく中で、子どもたちの技の精度もぐんと上がっていきます。撮影することで新たな自分の課題をより具体的に発見することができ、次のチャレンジにつなげていくことができました。技の完成まで辿り着いた子もいればまだまだの子もいましたが、自分の具体的な課題を意識して練習していくことで、多くの子が自分自身のチャレンジ技の精度向上につなげていました。

課題を試し、また新たな課題を発見していく流れを大切にしながら、今後も体育の授業をとおして子どもたちの成長を促していけたらと考えています。