(小学校 教育研究部主任 瀬山 郷平)

桐蔭学園小学校では、子どもたちの深い学びを実現するための方法の一つに、シンキングツールを導入しています。導入にあたっては以下の3つのポイントを大事にしました。

A.シンキングツールを活用できる場を多く用意すること。

B.シンキングツールを子どもたちが活用してよかったと実感を得ること。

C.シンキングツールで思考を可視化したことで、子どもたちの学びが深まること。

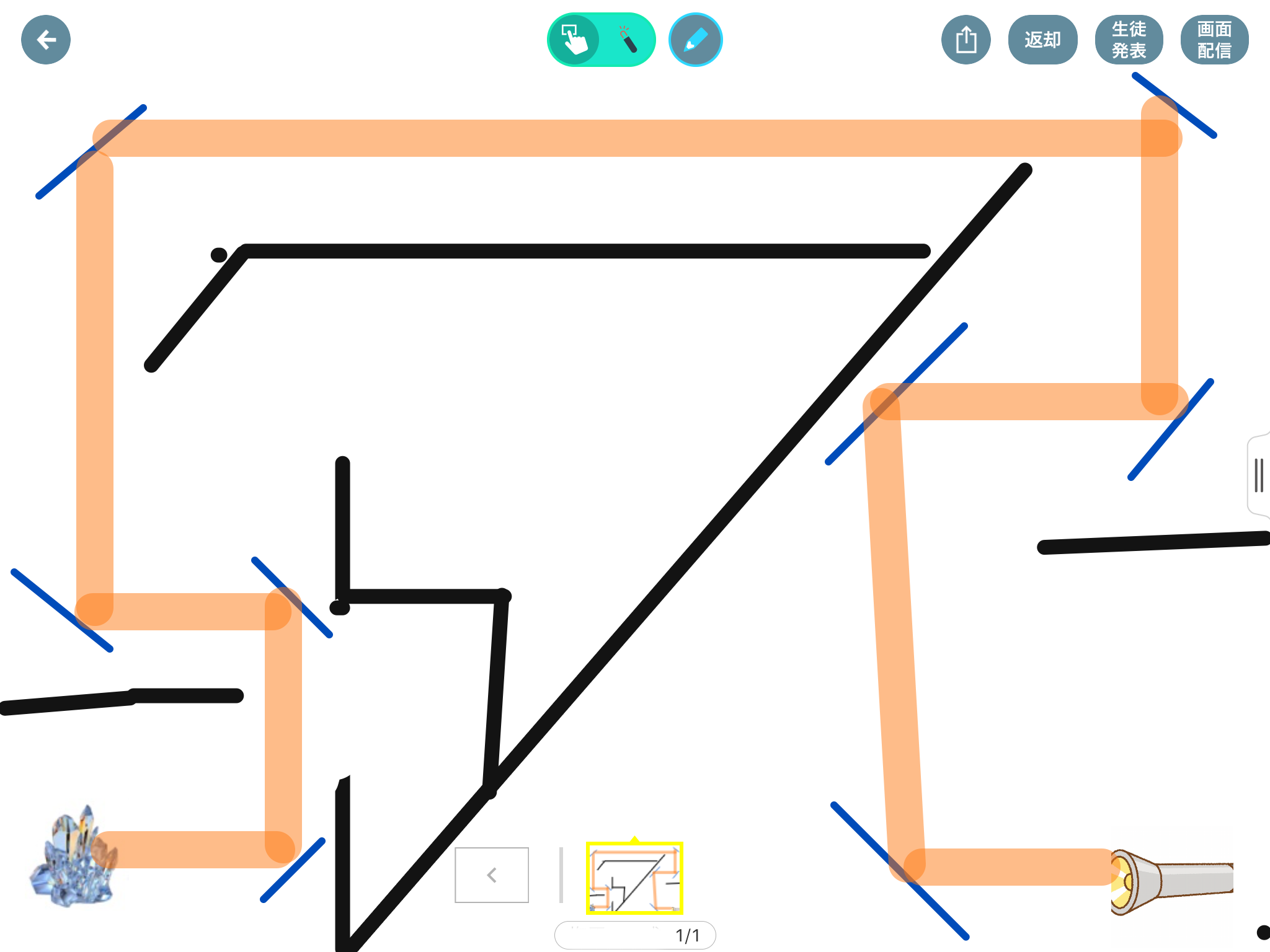

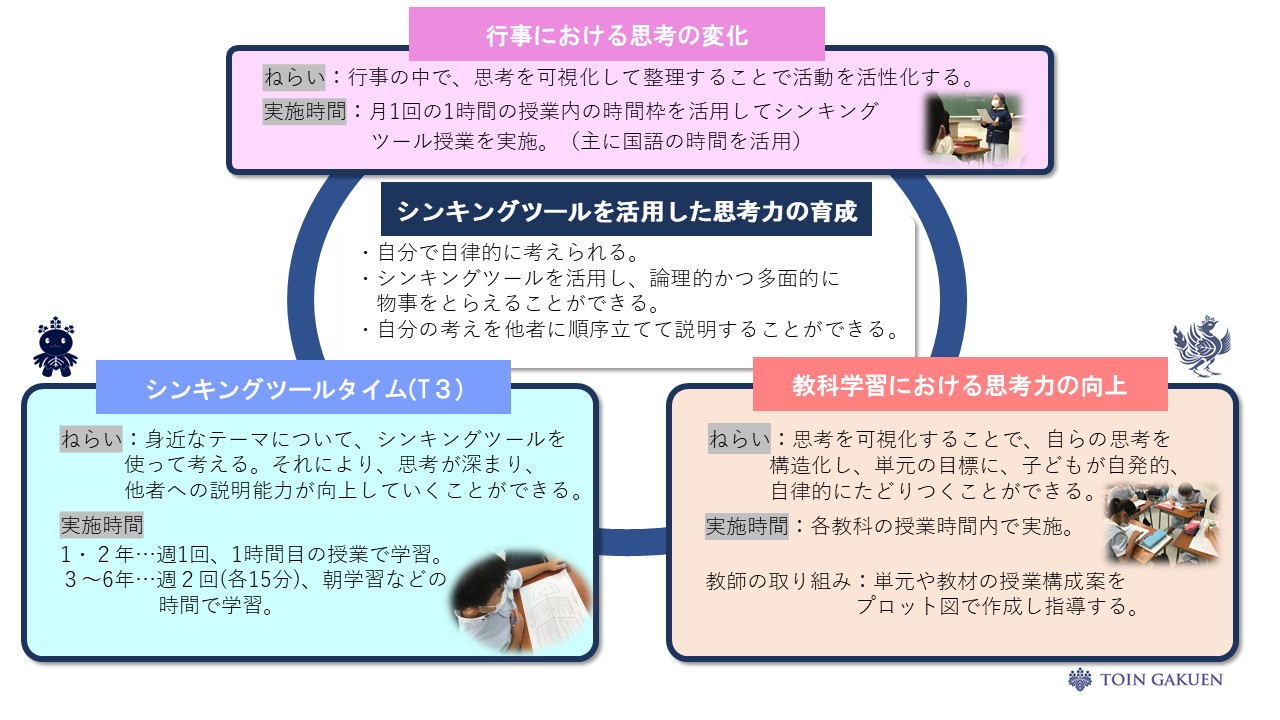

このことを踏まえ、以下の図のようにシンキングツールを活用する場を3つ設定しています。

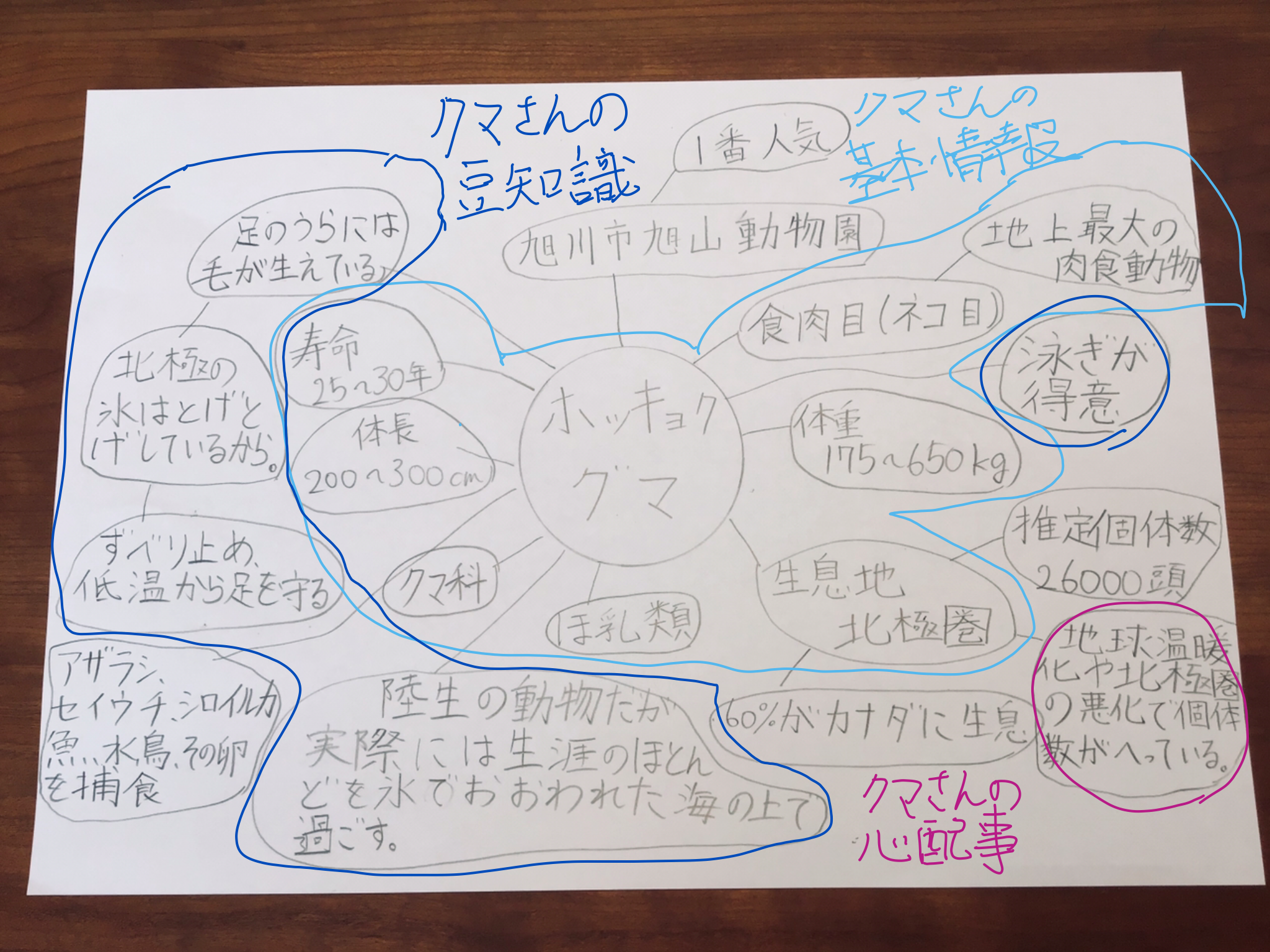

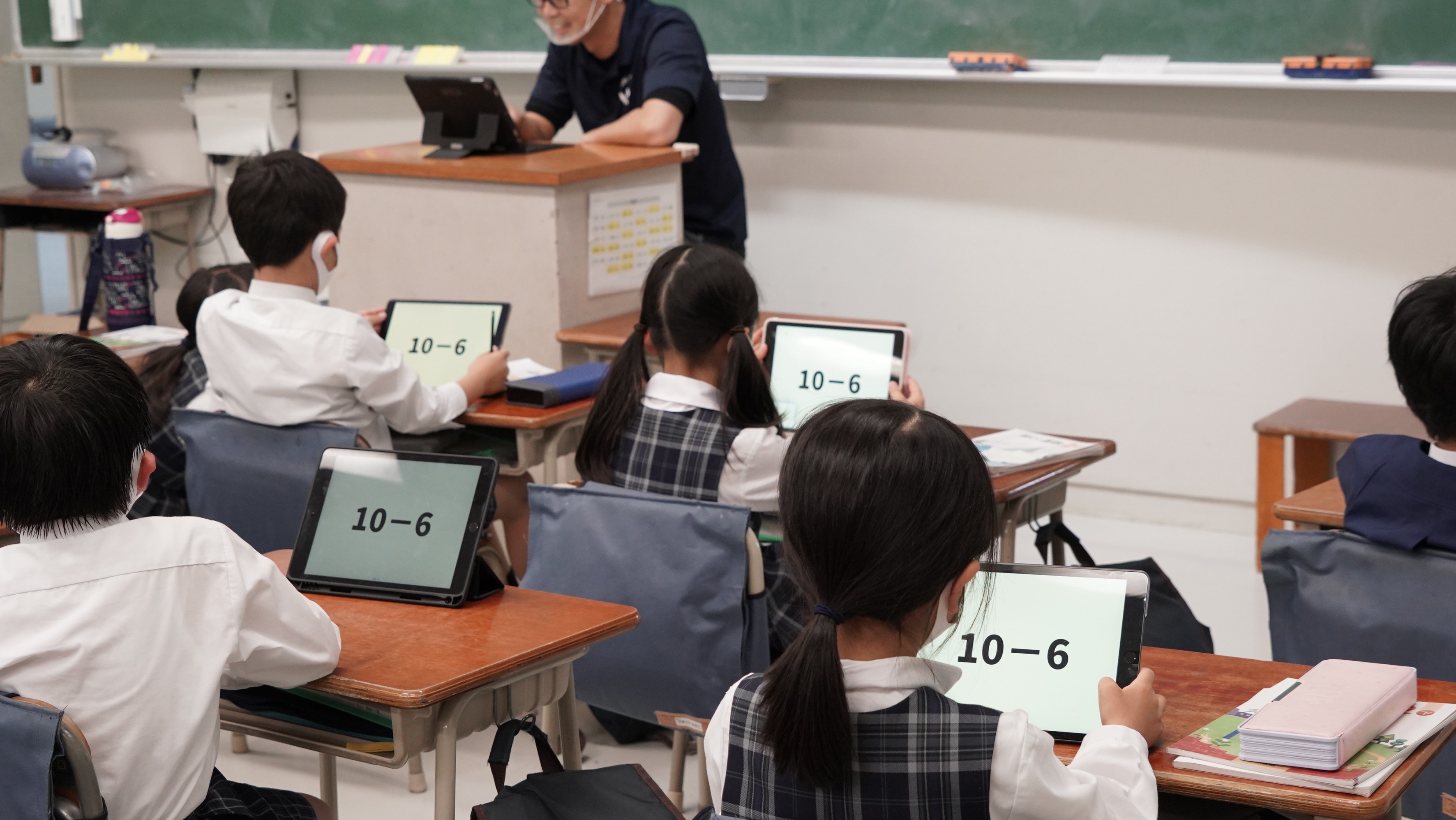

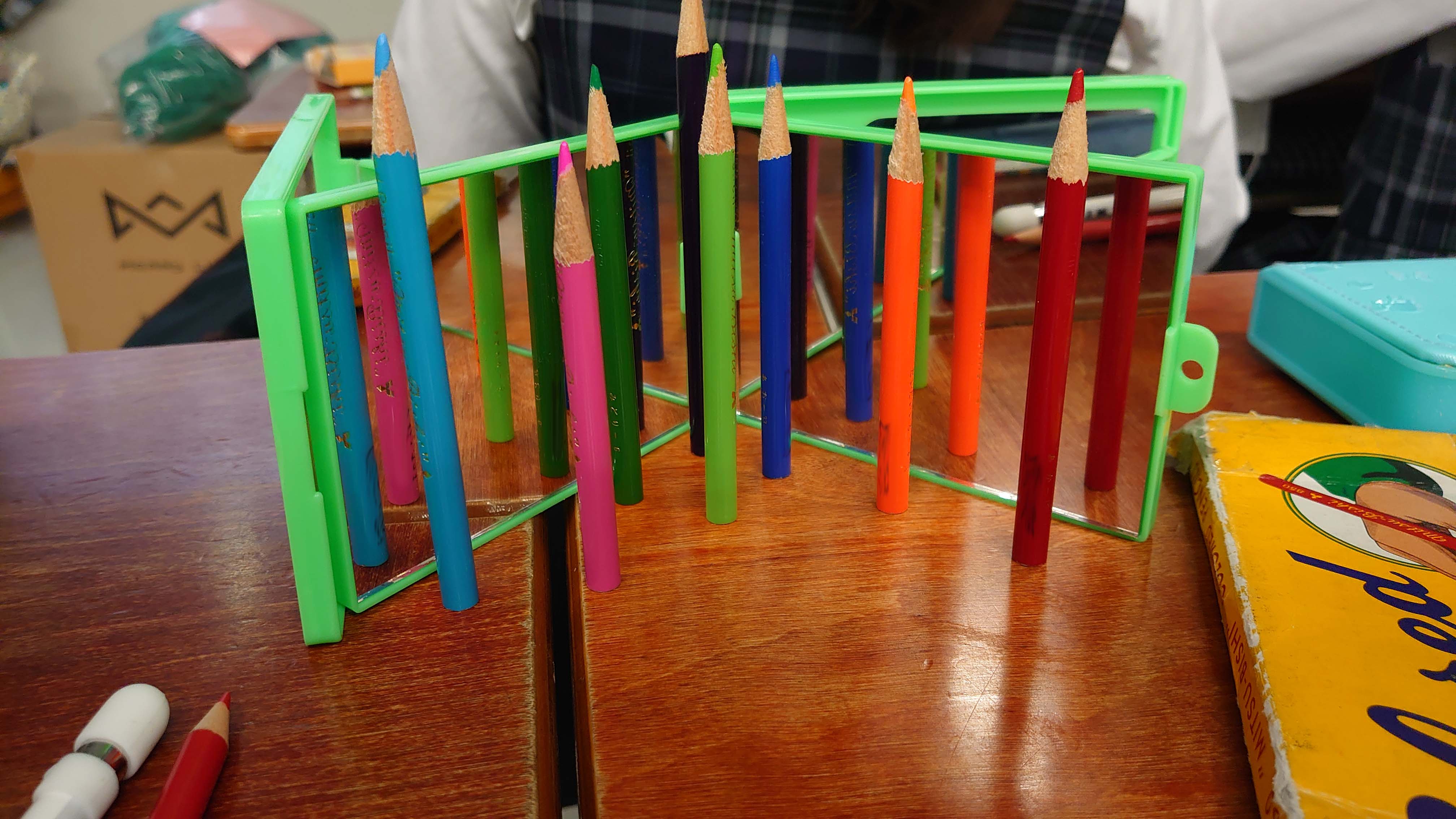

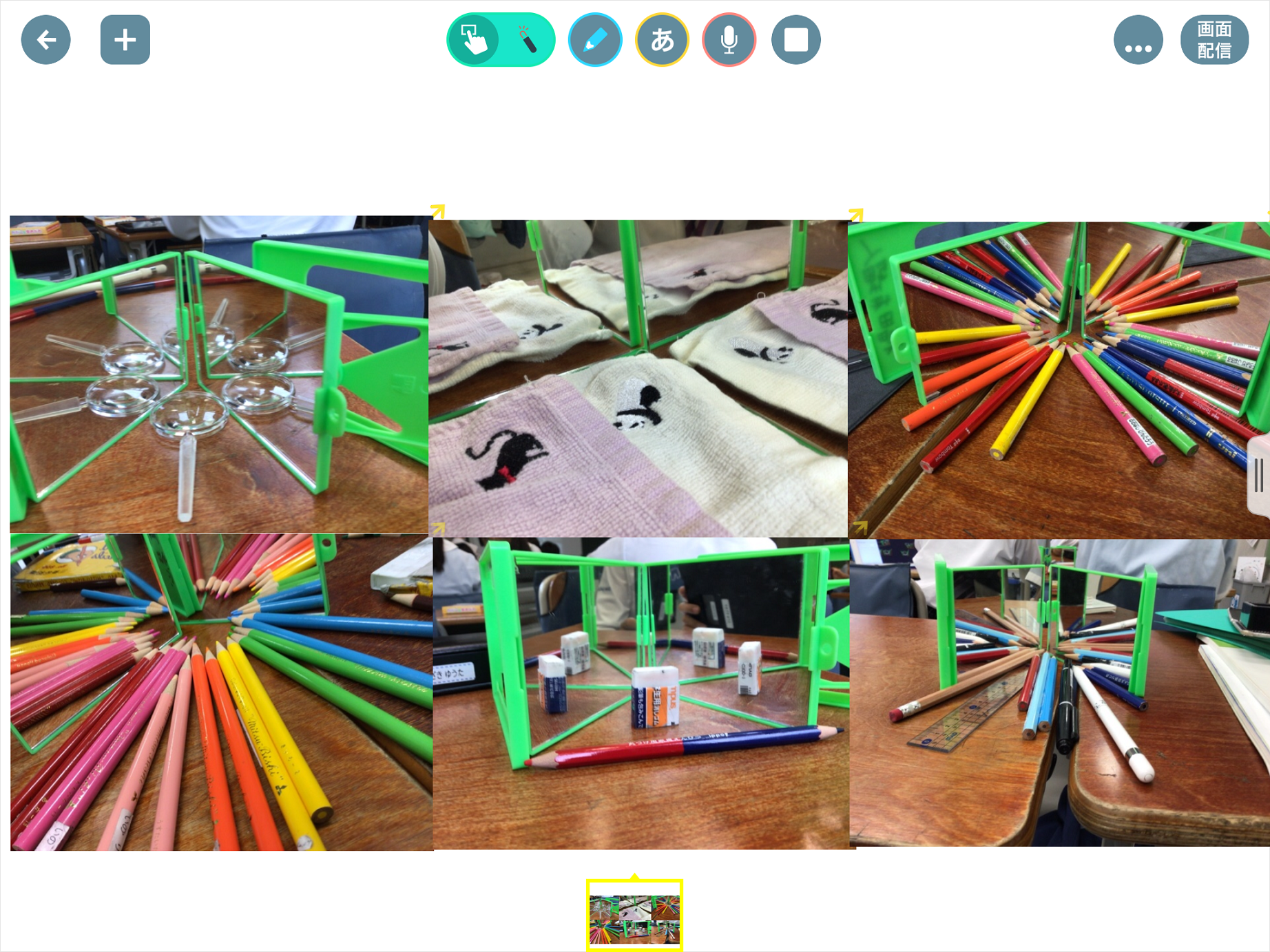

1つ目は、「シンキングツールタイム(T3)」です。シンキングツールを使っていくためには、まずその使い方を学ぶ必要があります。その指導時間を教科学習や行事指導の時間とは別枠で設定しました。1・2年生は週1コマ授業時間を、3~6年生は朝学習の時間(週2回)をそれぞれシンキングツールの使い方を学ぶ時間としています。ここで指導するテーマは、例えば「リンゴとトマトを比べると?」といった簡単で身近なものにしています。些細なものでも改めて考えてみることで、子どもたちは意外な発見があるということに気づいていました。こうした時間を通じて、シンキングツールの使い方が分かり、教科学習や行事活動に活用することができました。ここでは、上記の3つのポイントのAとBの要素があり、特にAの要素が強い活動です。

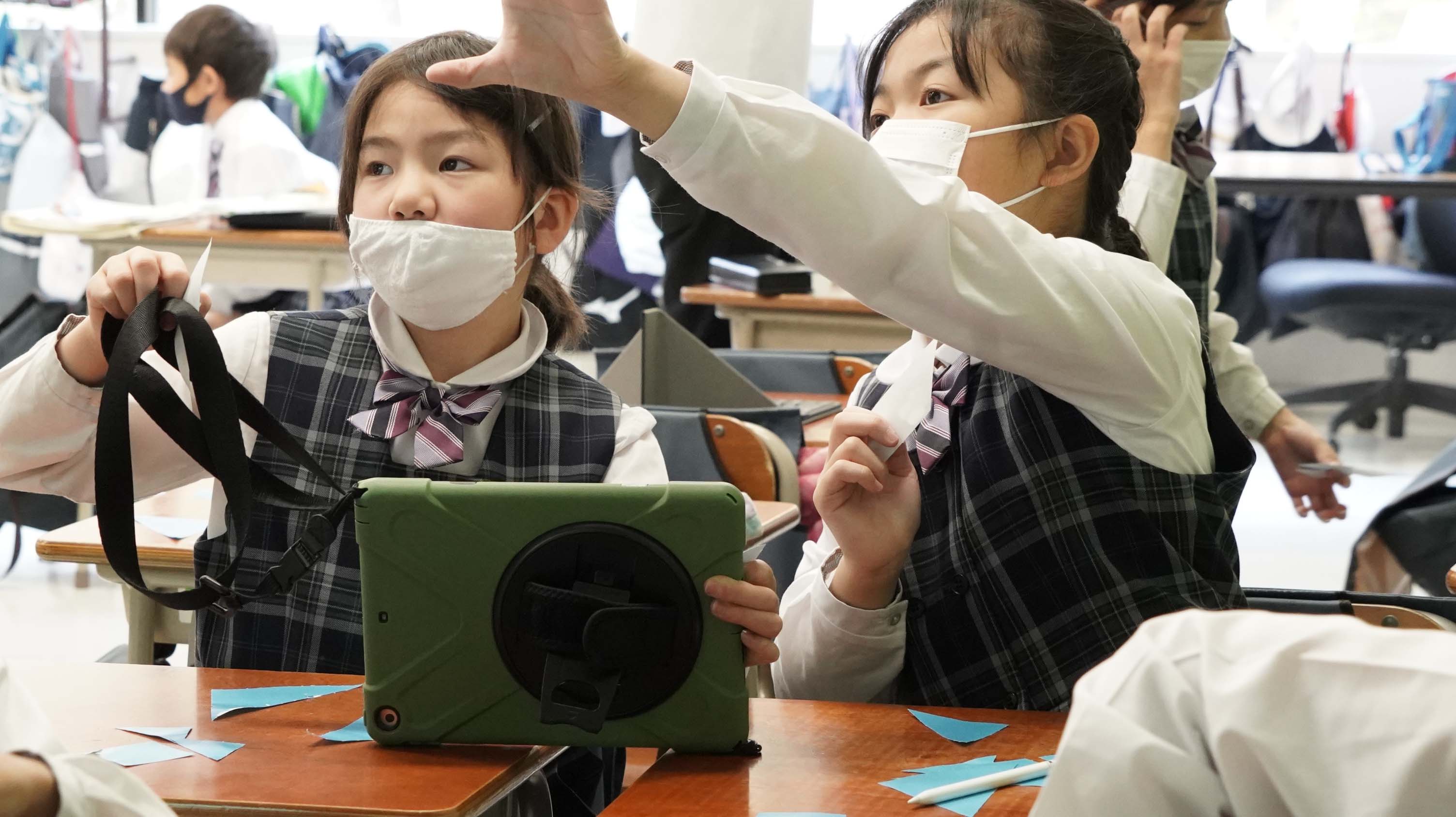

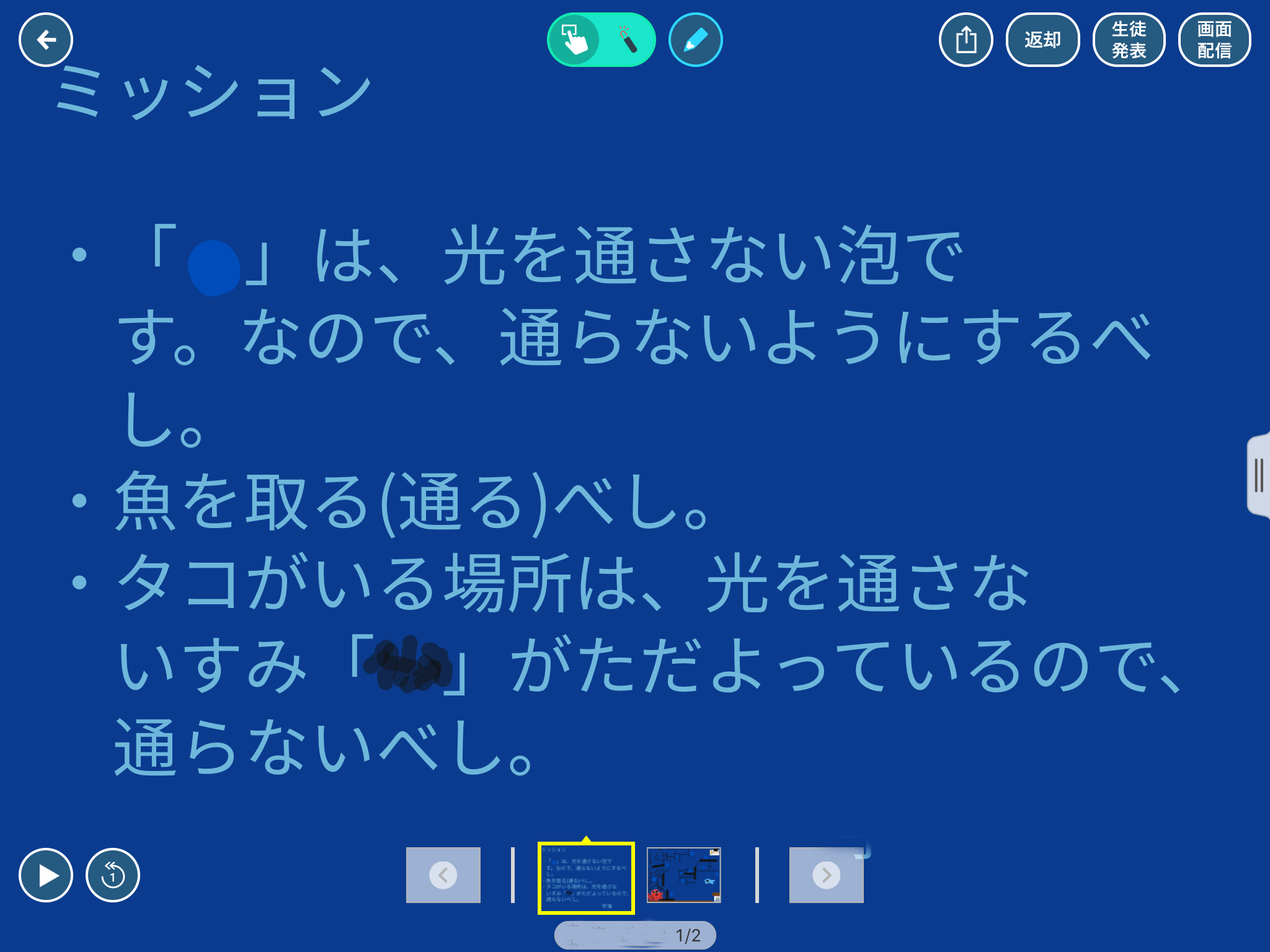

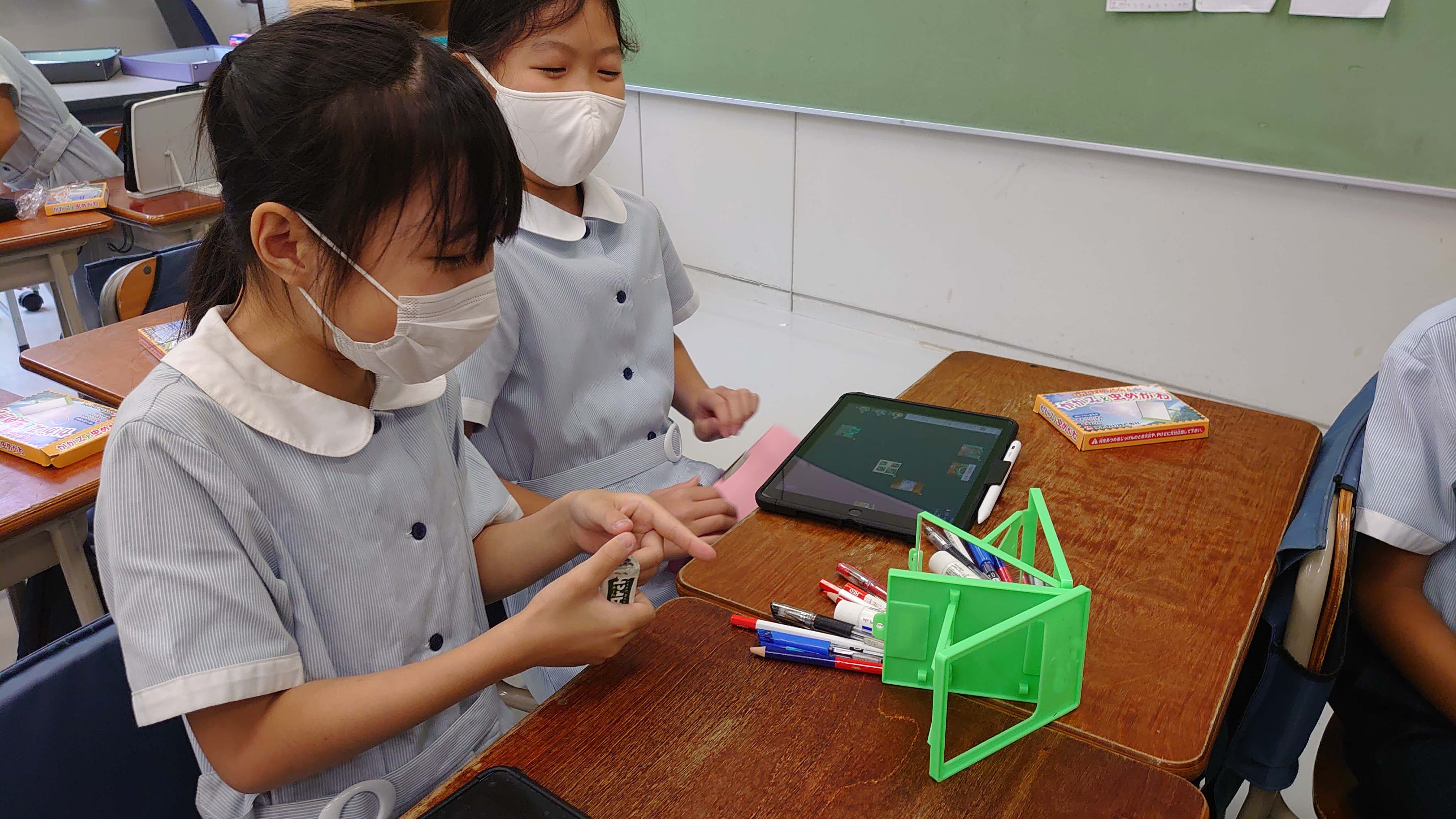

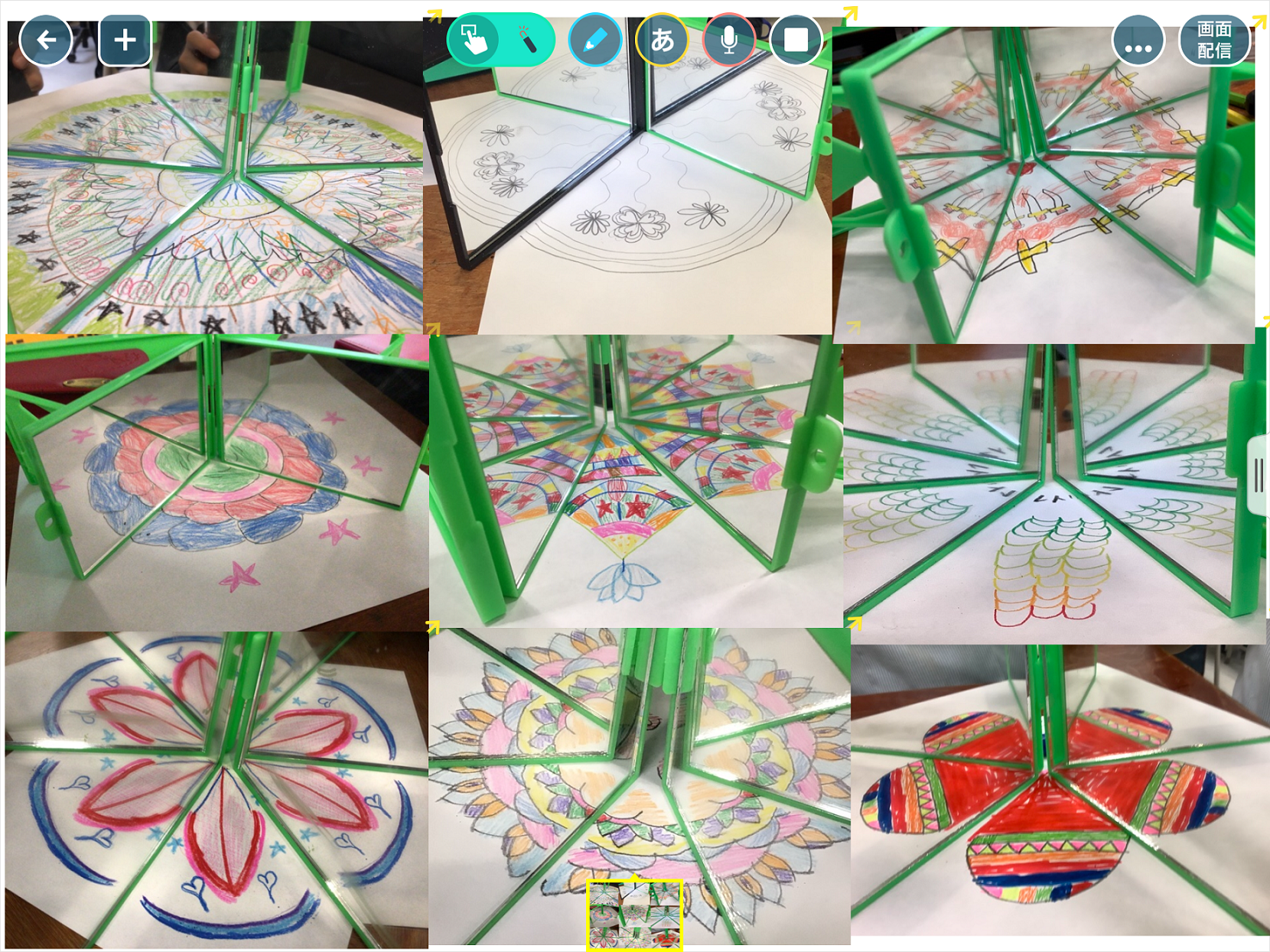

2つ目は、「行事における思考の変化」です。「シンキングツールタイム(T3)」で学習したシンキングツールを、行事の中で活用します。「アイデアを創造する」や「ここまでの活動を振り返って、今後の活動を考える」などといった場面でシンキングツールを活用し、思考を可視化して整理します。すると、子どもたちは自分たちのアイデアが整理されてやるべきことが明確化され、行動を振り返って次に生かしたり、面白い発見に出会ったりして、活動が活性化するようになりました。ここには、上記の3つのポイントのBとCの要素があり、特にBの要素が強い活動です。

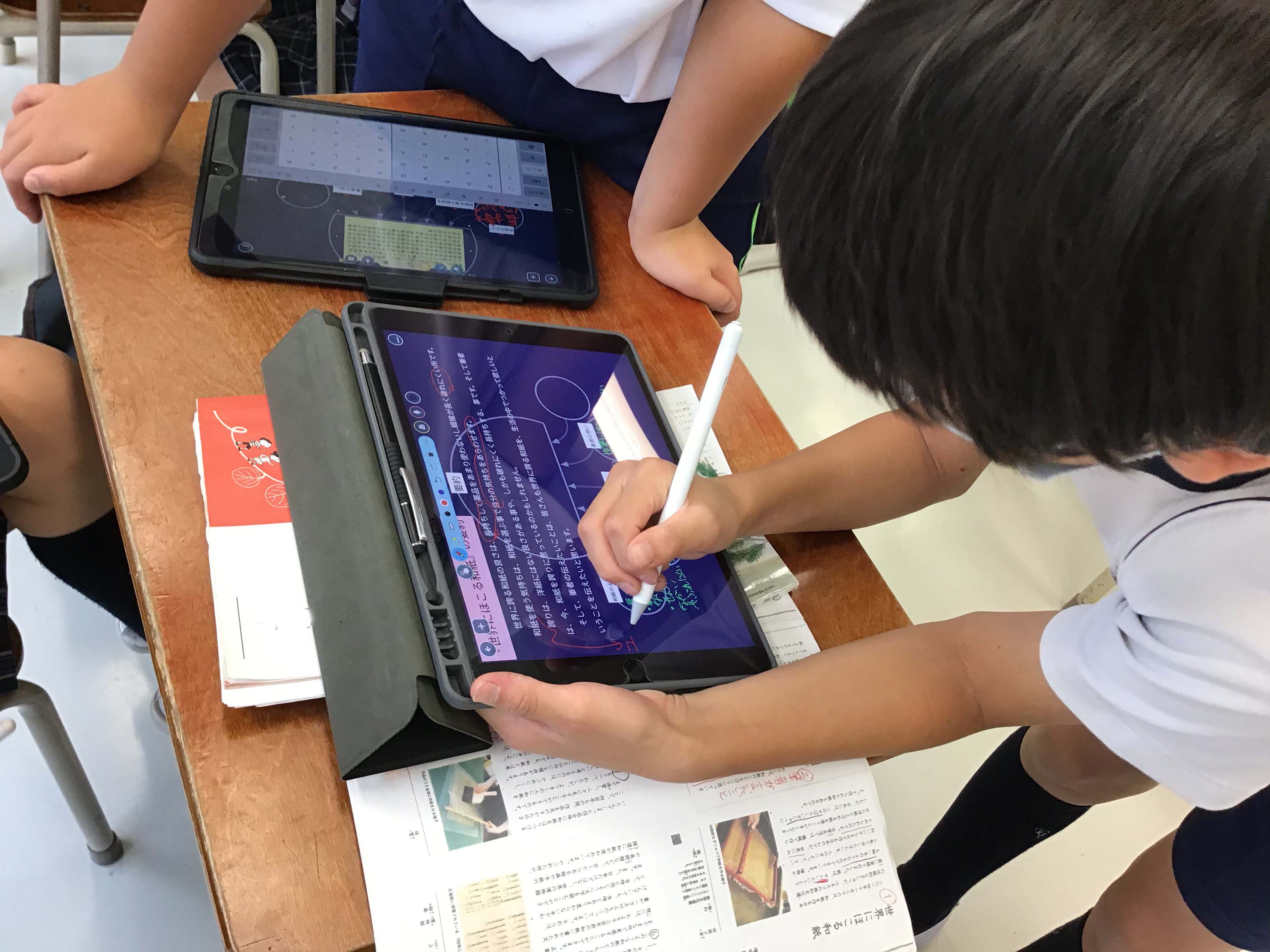

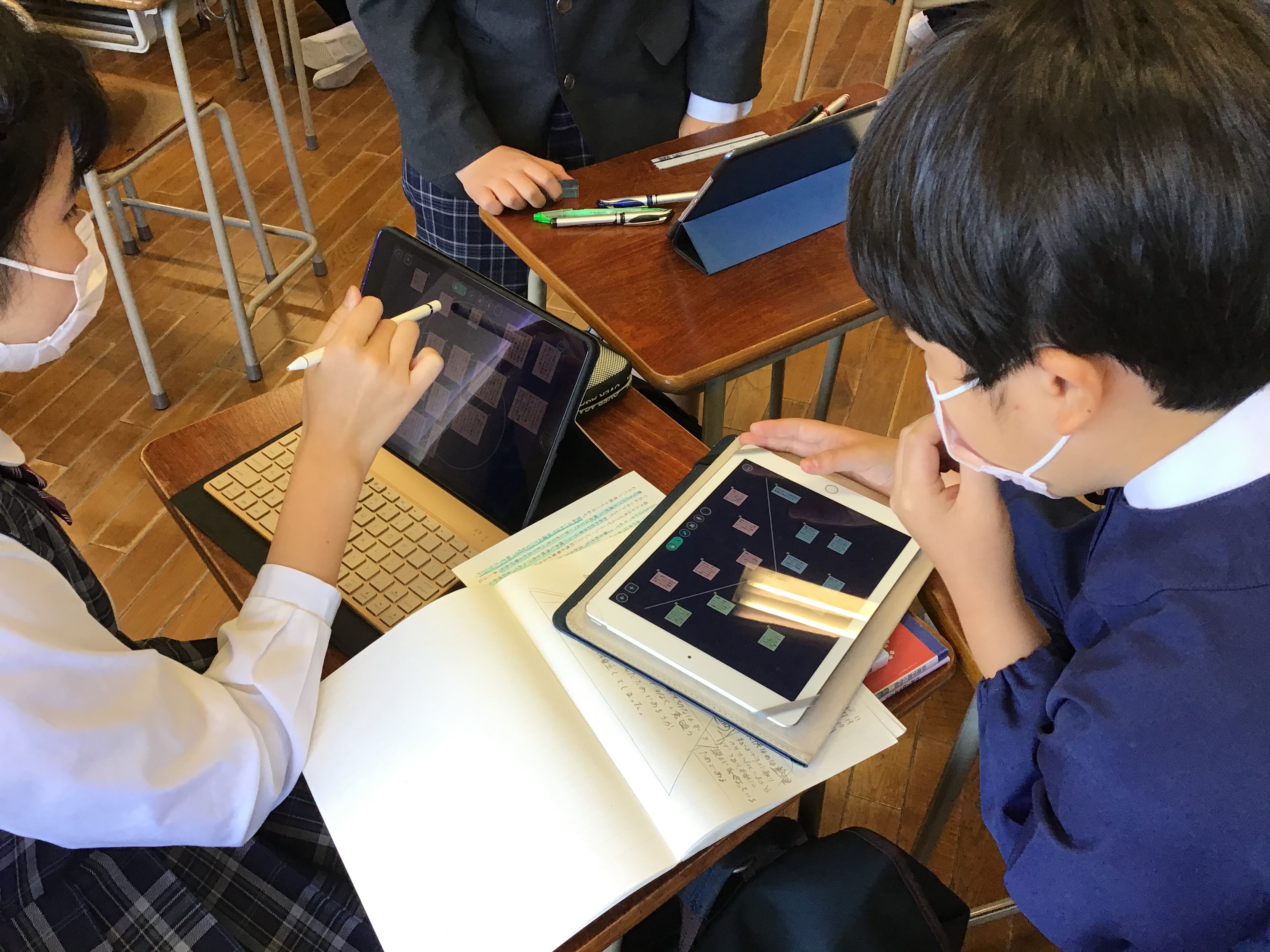

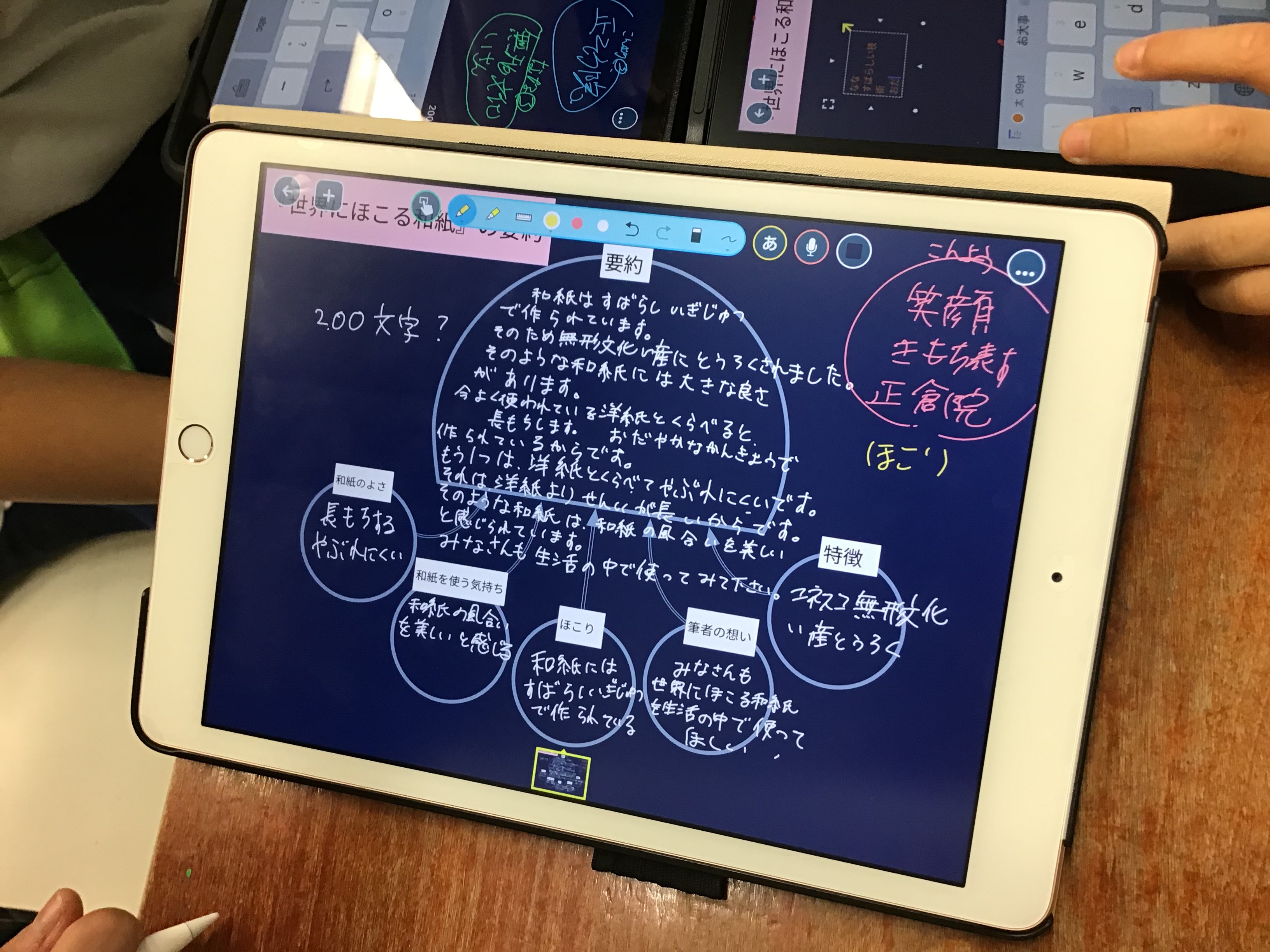

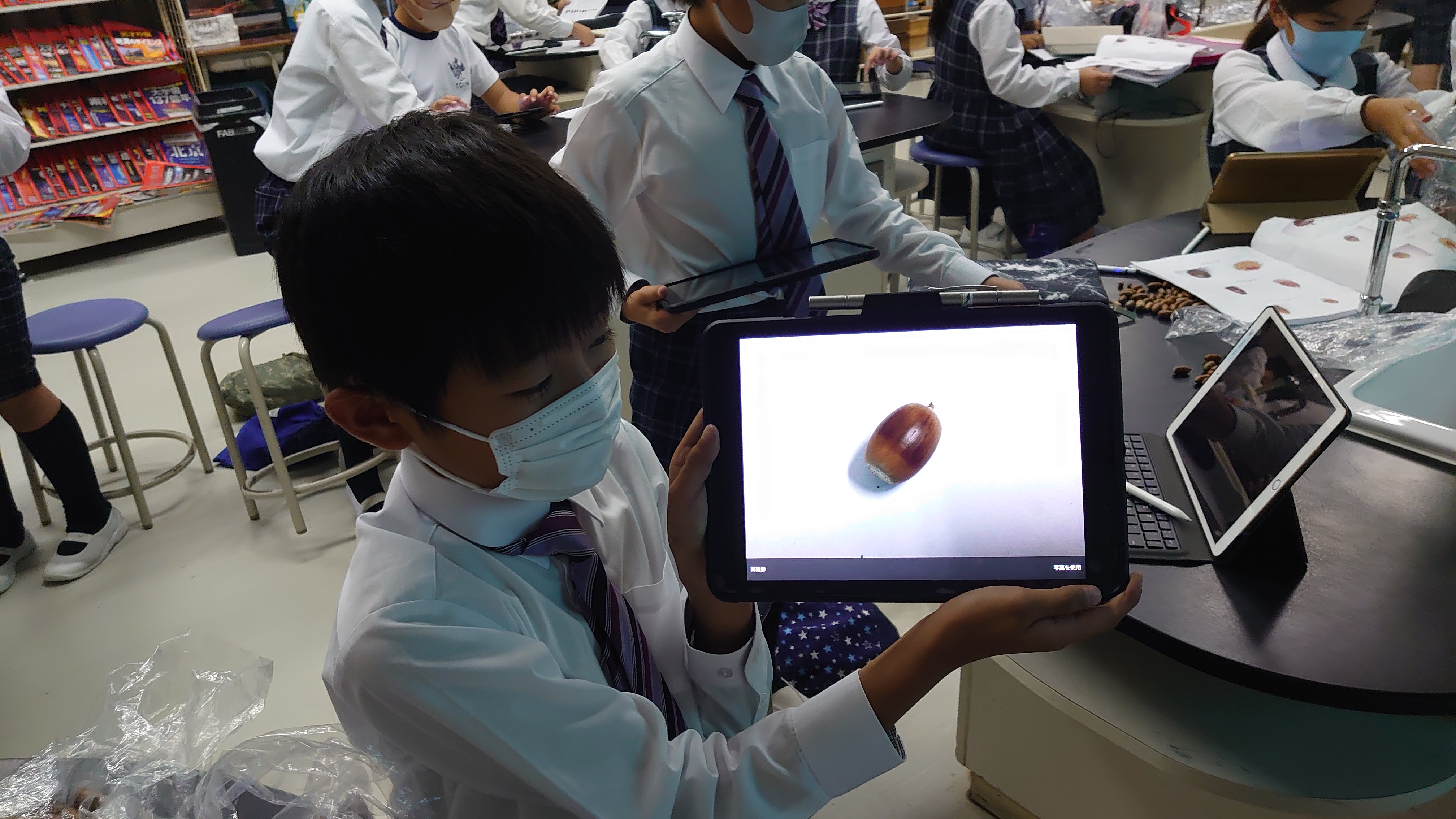

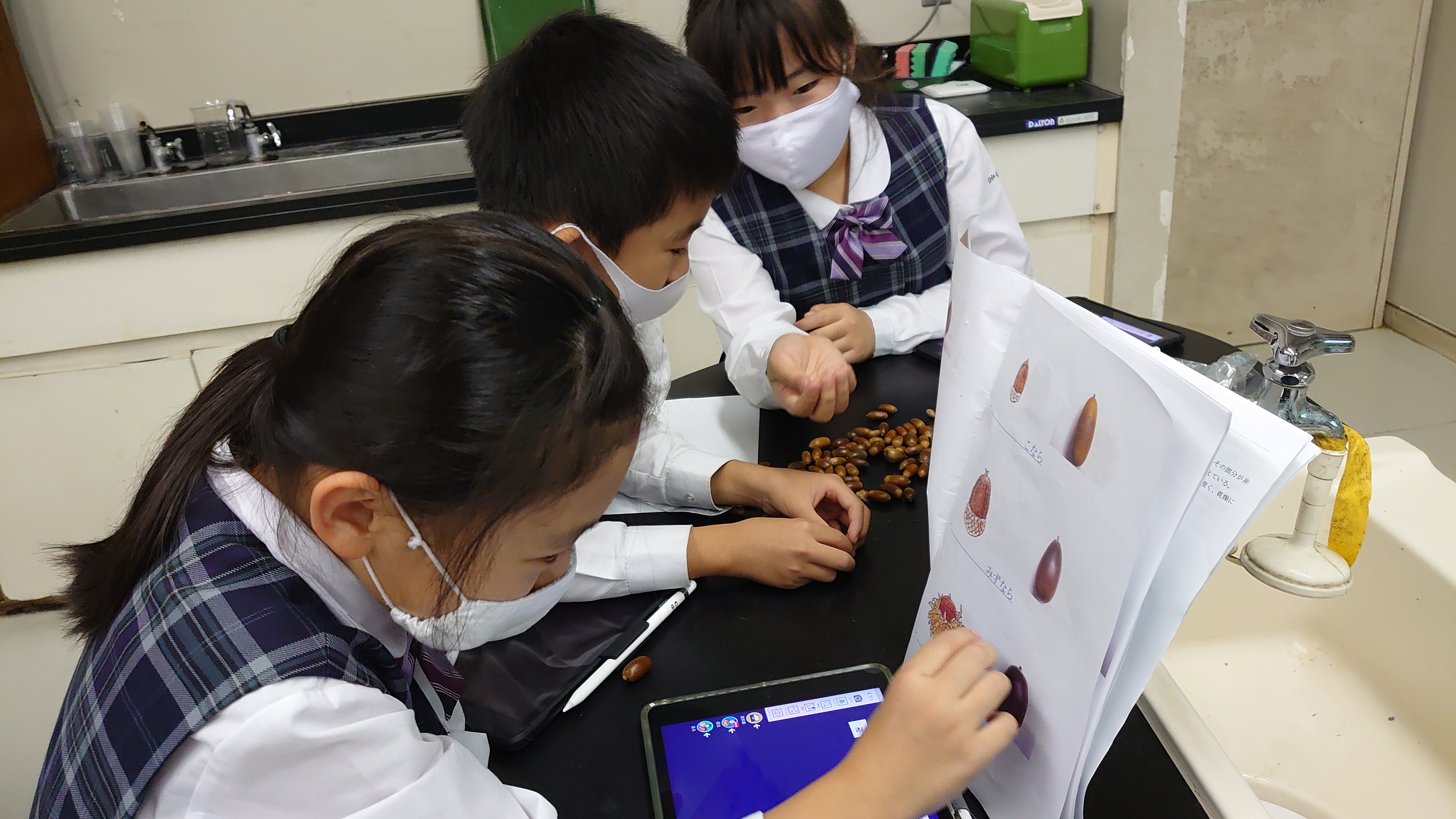

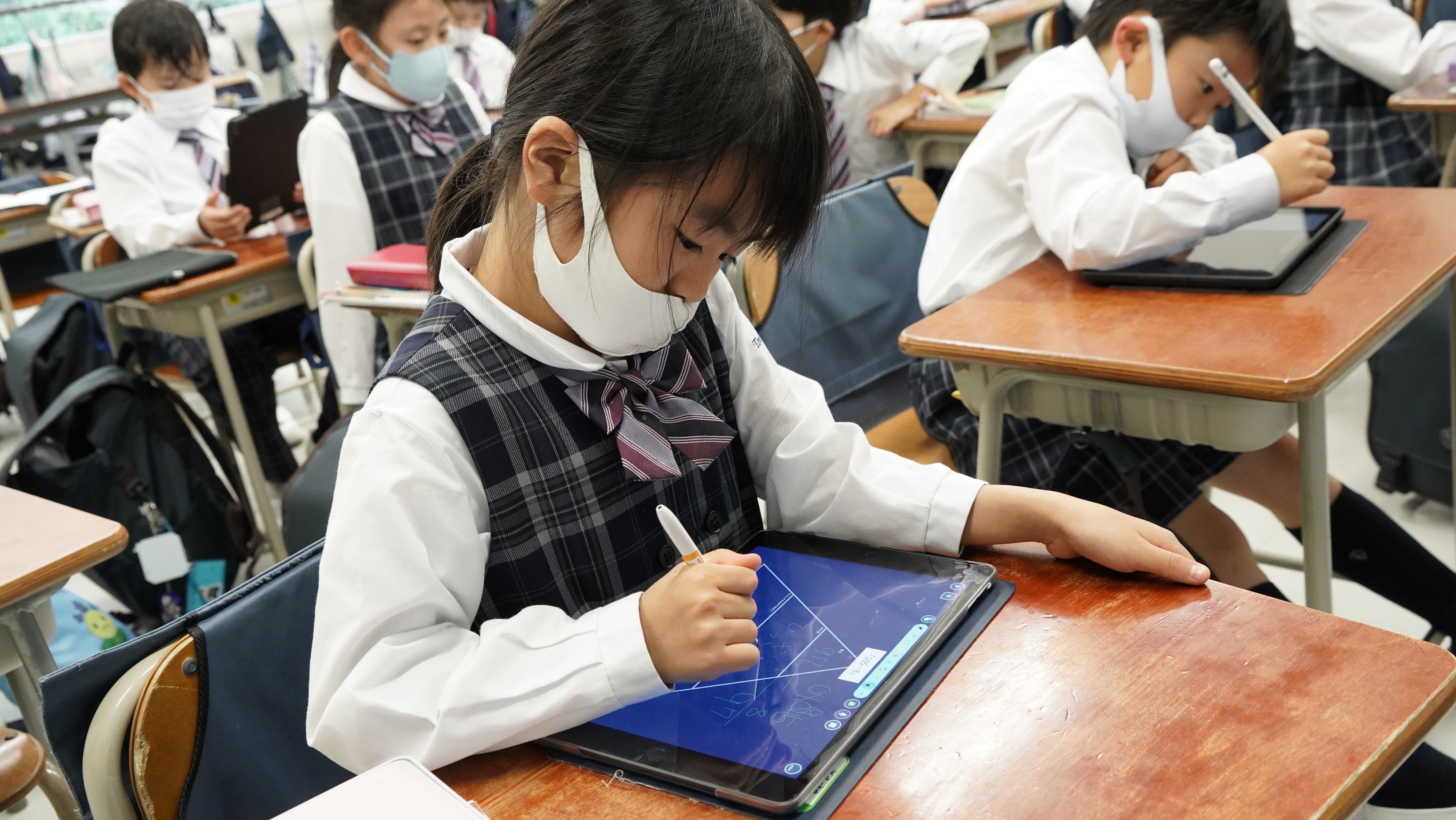

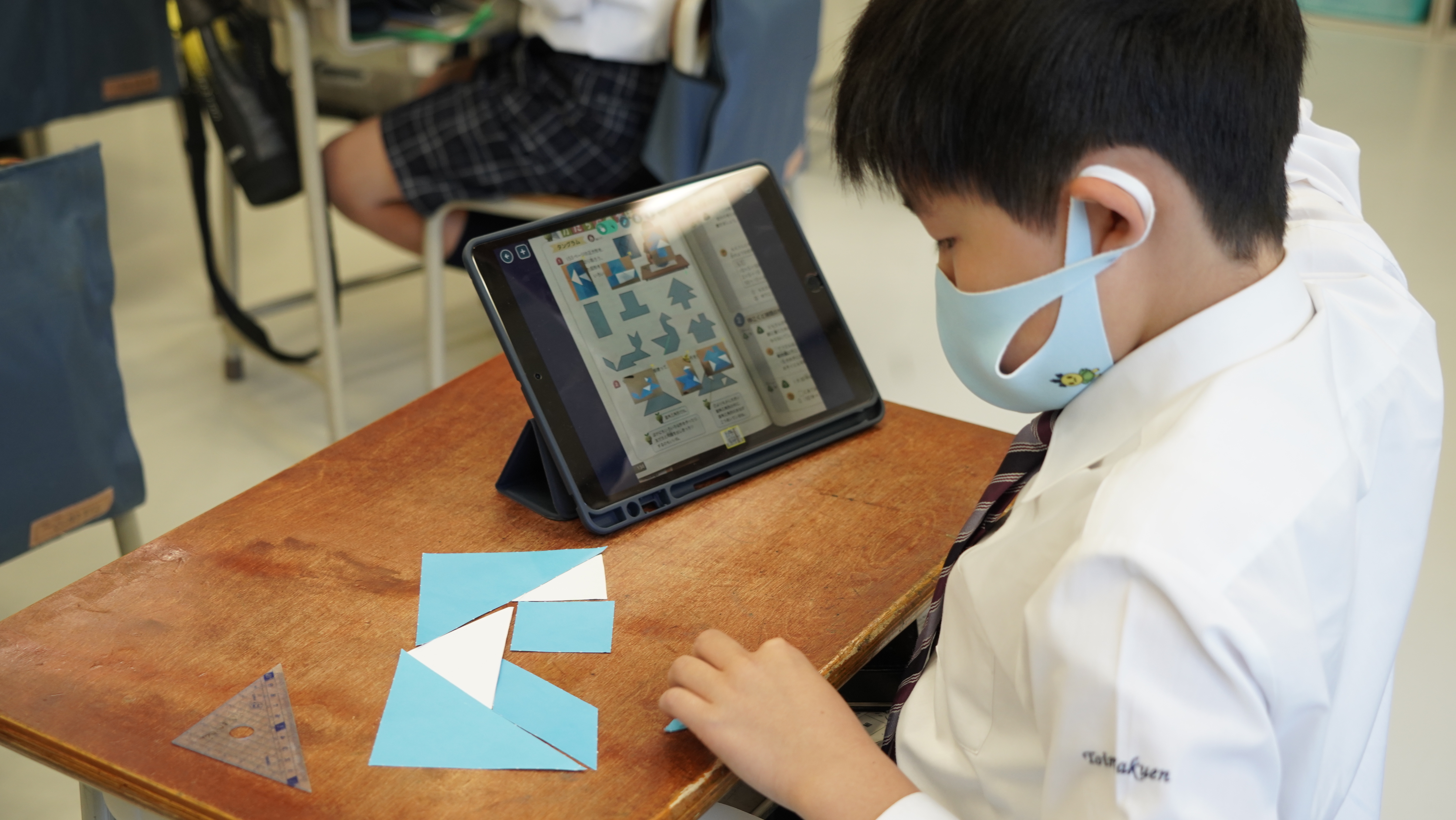

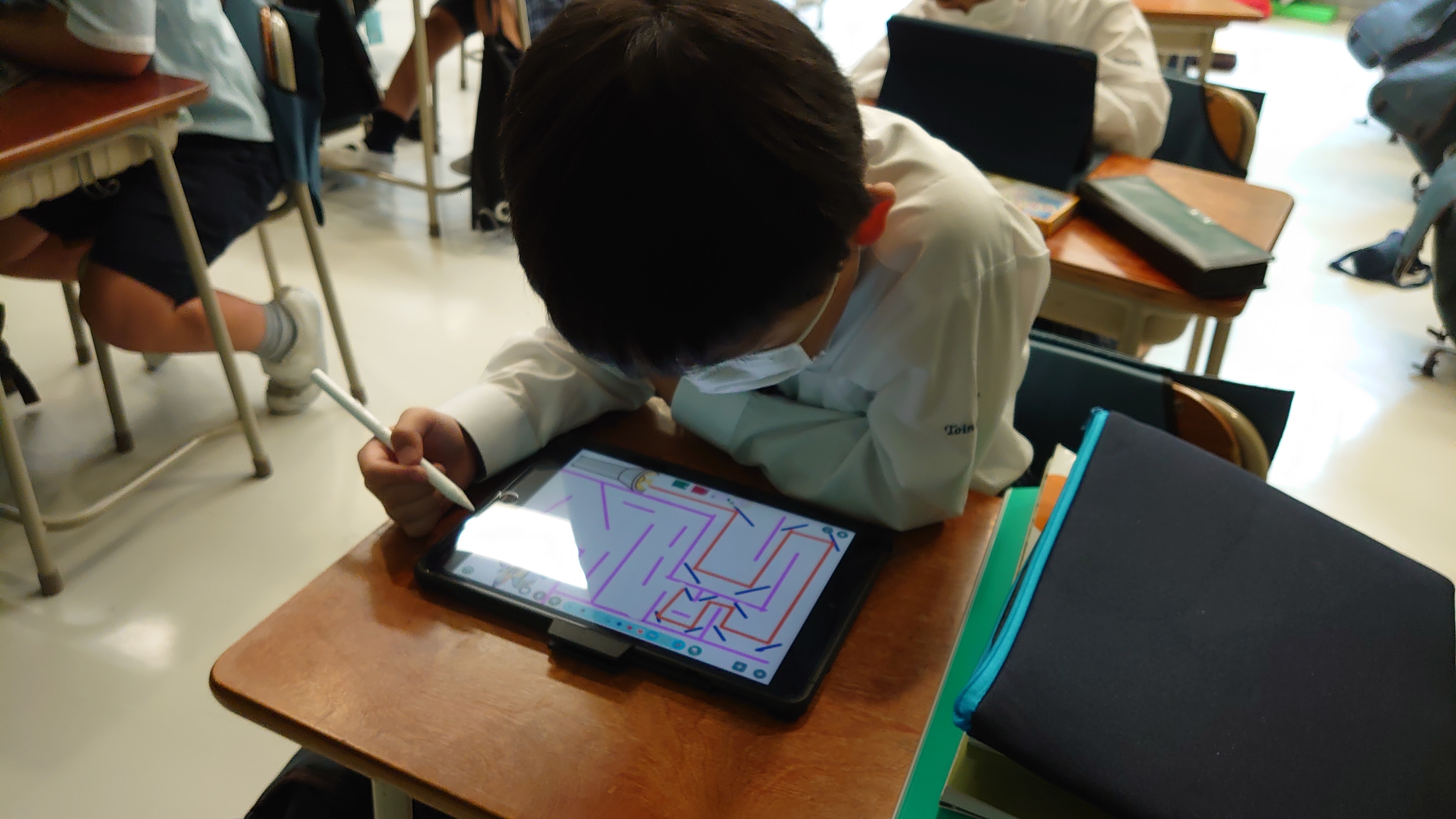

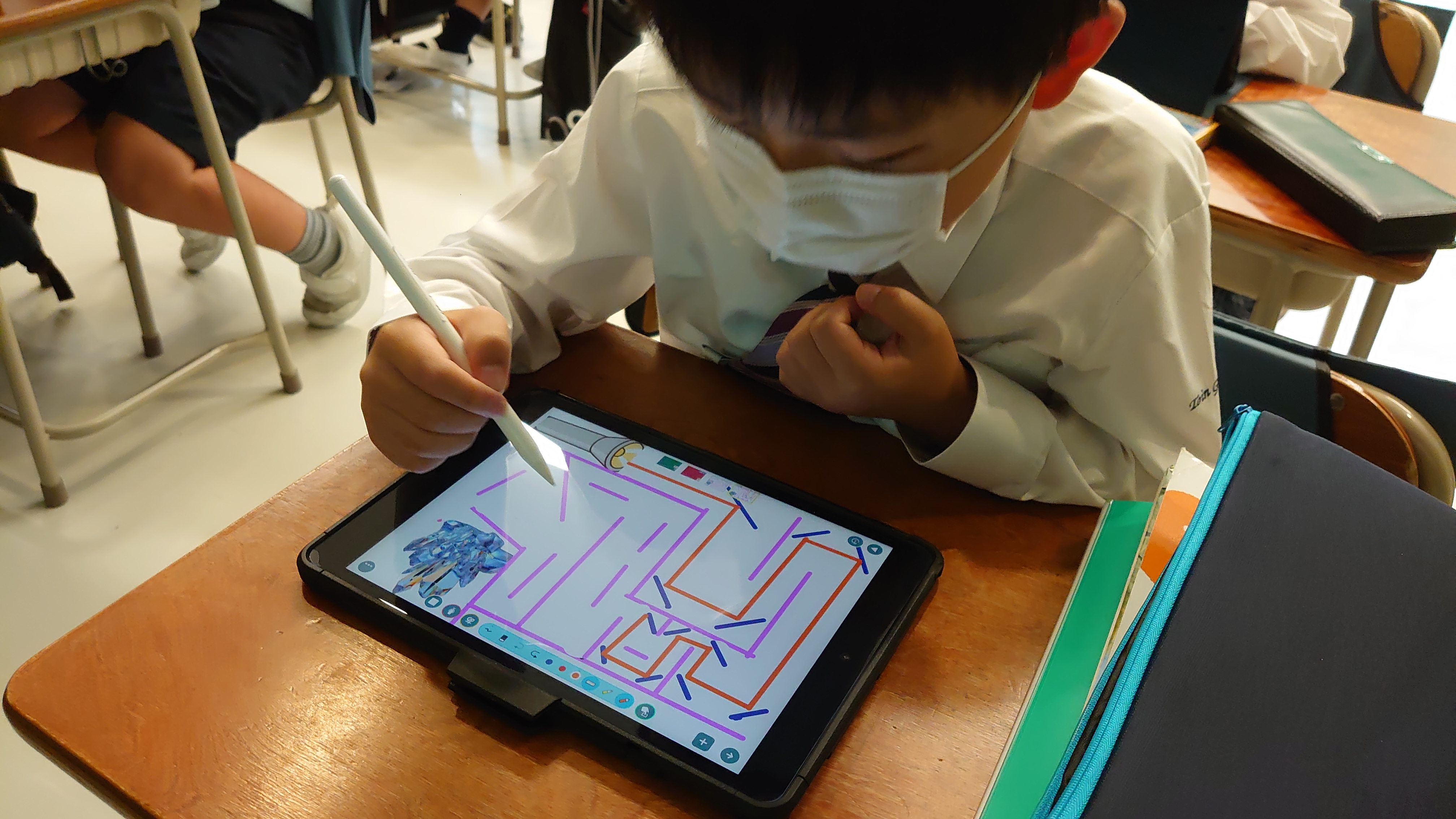

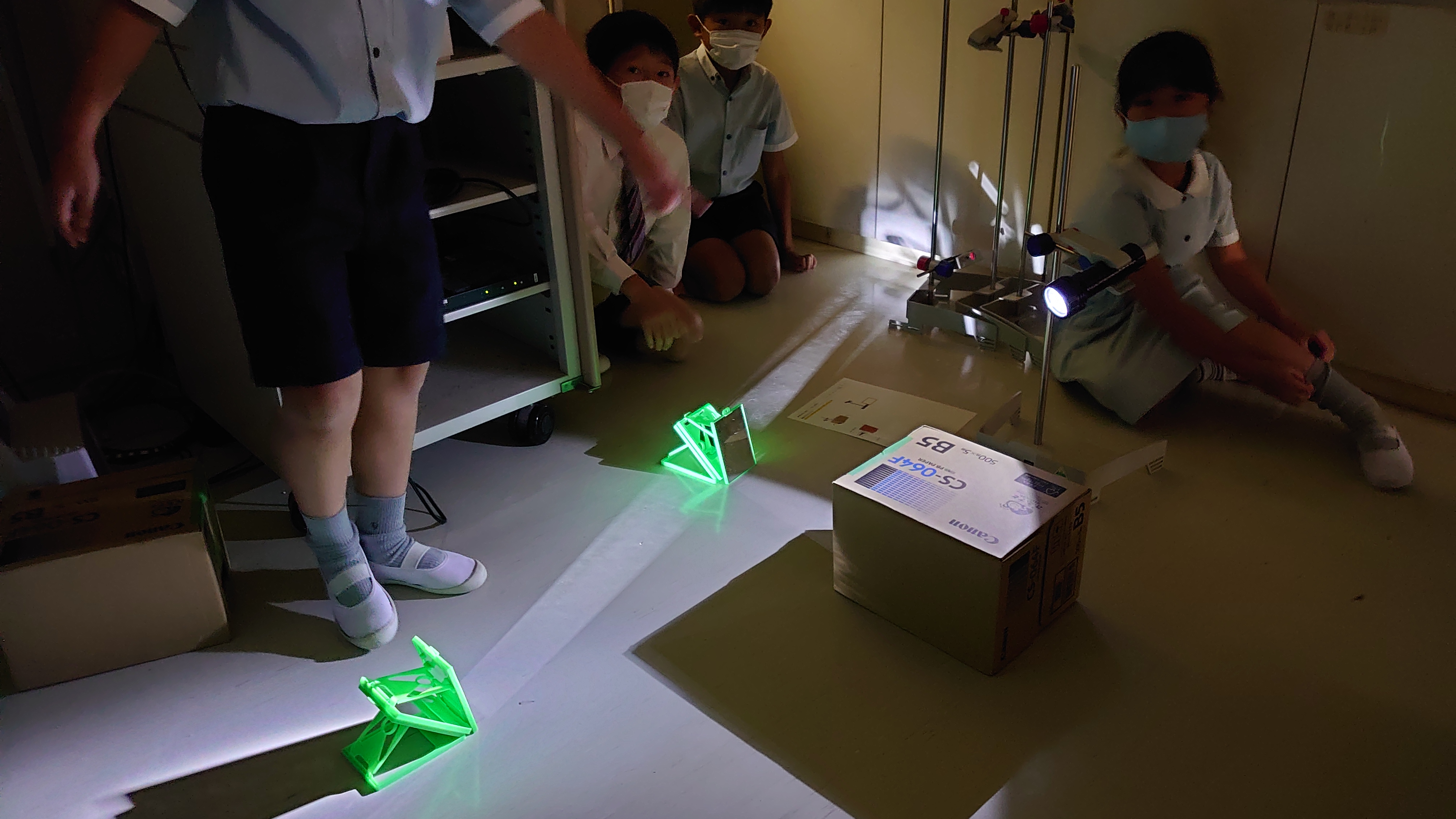

3つ目は、「教科学習における思考力の向上」です。例えば、算数で何気なく見ていた形を、分類していくことで、自分が着目していることが言葉としてあらわれ、特徴を見て整理することができます。また、総合学習での話し合いで、自らの主張の理由を書きあげていくことで、主張のポイントや足りないことが分かり、さらに主張の論理を強くすることができます。このように学びを深めている様子が見られました。思考を可視化することで、自らの思考を構造化し、単元の目標に、子どもたちが自発的、自律的にたどりつくことができるようになりました。教科での実践は、教員間でも共有しており、より効果的な指導方法を模索し、実践しております。これは、上記の3つのポイントのCに特化した活動です。

こうした取り組みによって、現在子どもたちが徐々に自然とシンキングツールを自発的に活用し、思考を深める様子も見られるようになりました。アクティブラーニング型授業の「個→協働→個」の展開における、「個」の場面でも「協働」の場面でも今までに見られなかった思考の深まりが見られるようになっています。

いろいろな場面やすべての教科で使う場面を設定する組織的な取り組みによって、シンキングツールの導入と活用が、子どもたちに思考させることを活性化させています。