2年生までは、生活科として「理科的内容」には取り組んできましたが、3年生からは本格的に「科学的要素」を取り入れた内容で学びを進めます。子どもたちの疑問や好奇心を大切にしながら、授業を展開しています。

単元「太陽のうごきと気温」

前回の授業では、恒星、惑星、衛星や太陽系について学習し、動画を使いながら学習しました。子どもたちは、広大な宇宙の大きさと美しさに衝撃と感動を受けていました。

まずは、「時間を知るには?」という発問から、時計の歴史をみんなで考えました。

・比較的すぐ出たもの…砂時計、水時計、火時計、日時計

・発想が豊かだったもの…蚊取り線香時計、猫の目の時計

今から6000年前より使われているものとして「日時計」を紹介。

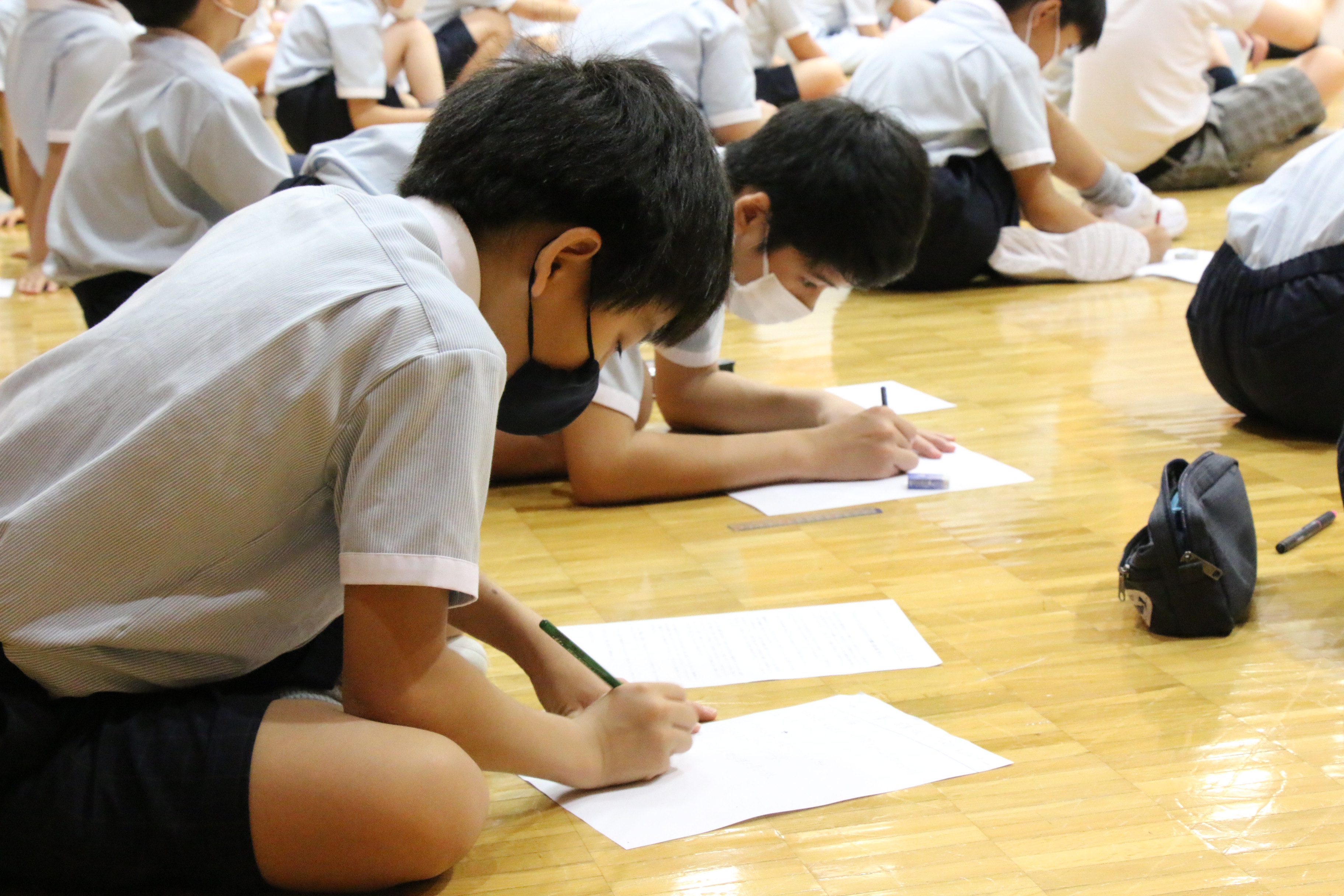

日時計の実験セットを配付し、実際に自分の手で日時計を作ってみました。ここではまだ「太陽が動く」ということを明確には伝えず、まずはその時間にできた影を集める活動を何回かに分けて行いました。

授業で前時の振り返りをした後、グラウンドに出ました。少し前は晴れていましたが、グラウンドに出た時は、ちょうど大きな雲が太陽にかかってしまっていました。

遮光板の使い方と注意事項を伝えて使用しましたが、太陽は見えず、「先生~見えな~い」と子どもたちの声が…。

もう少しで晴れそうだったので、「今のうちに準備しよう!」と言い、南を方位磁針で探して日時計を地面にセットしました。あとは晴れるようにみんなでお祈り。

予定どおり、雲が抜けて太陽が見え出しました。

「わぁ~~~見えた!」「すごい!キレイ!」「意外と小さい!」という、子どもたちの素直な声が上がりました。

日時計セットにできた影の先端に「11時」のシールを貼り、データ採取は完了しました。

「次回は、10時のデータを取ろうね!」→「たのしみ~」などなど、子どもたちの笑顔が見られました。

これからも、実験や観察を通して、子どもたちが疑問や好奇心をたくさん持てるように指導したいと思います。

IMG_6407.jpg)

IMG_0132.png)

IMG_6390.jpg)