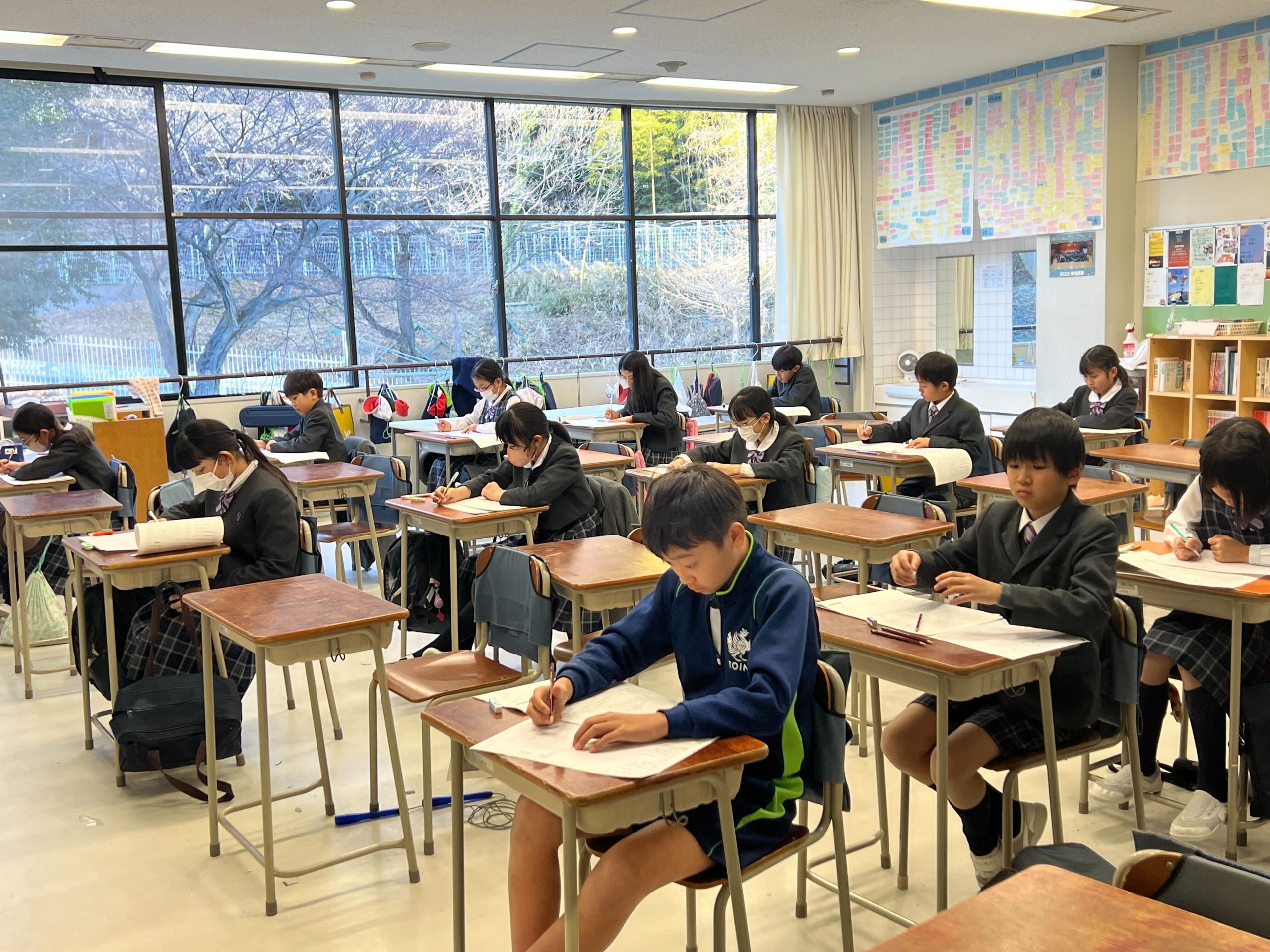

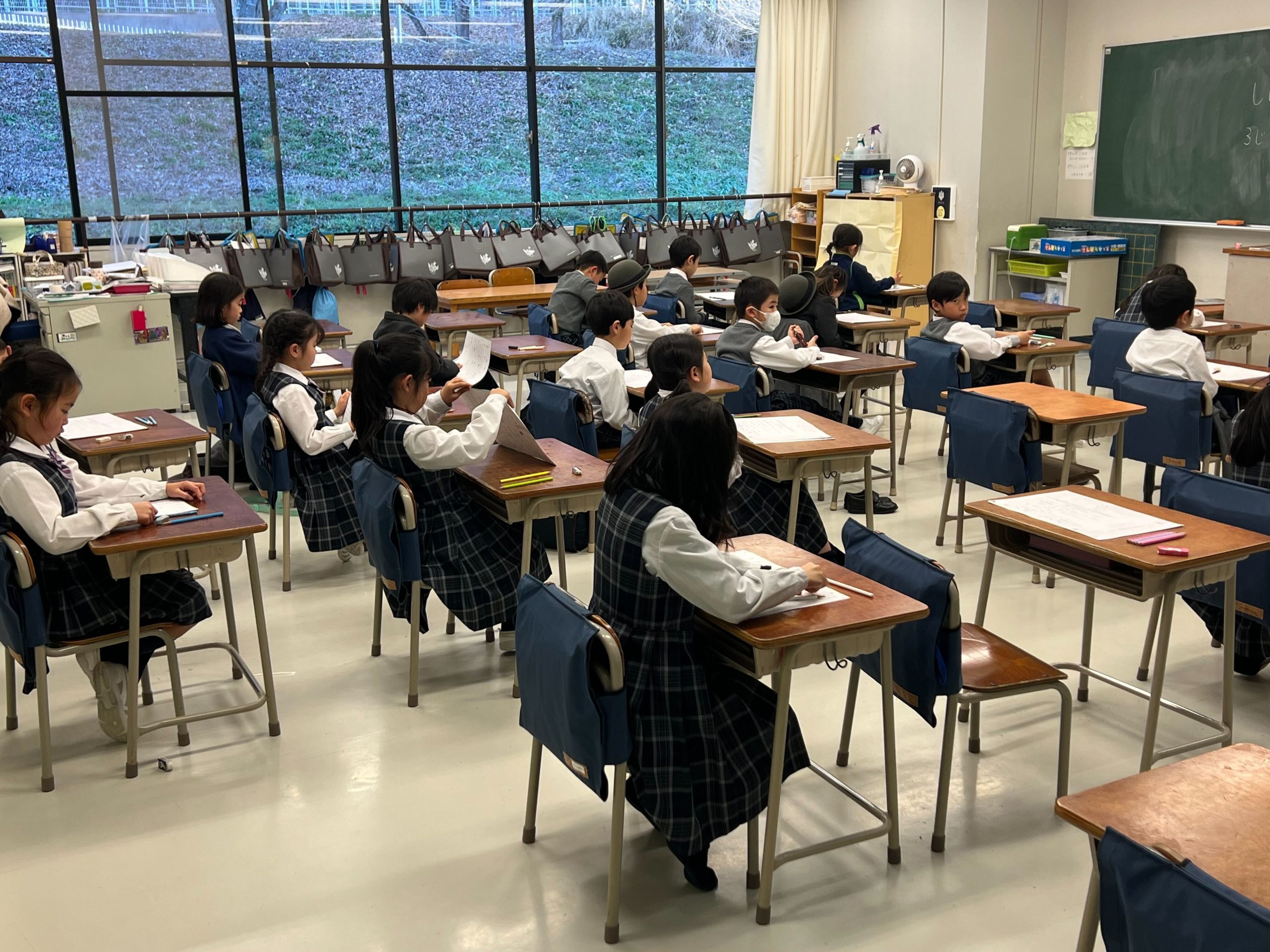

「自分たちで作る運動会」に向けて、最初に「どのような運動会にしたいか」というコンセプトを考えていきました。自分たちが楽しむだけでなく、見ている人たちにも楽しんでもらいたいという思いをもっている子が多く、話し合いの結果、「観客を楽しませる運動会」を目指していくことに決まりました。

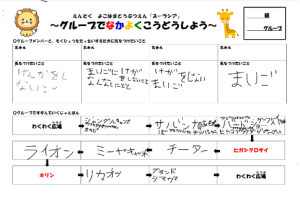

その後は、5・6年生有志メンバーで運動会プロジェクトチームを結成しました。今年度のプロジェクトチームは、子どもたちからの意見を集めた結果、「パンフレットチーム」「放送関係チーム」「撮影チーム」「観覧席チーム」「特別活動チーム」「学年競技チーム」に分かれました。

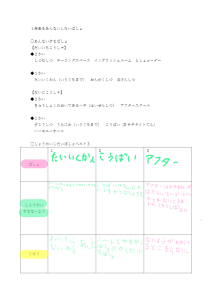

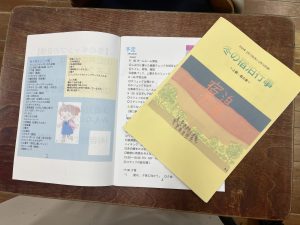

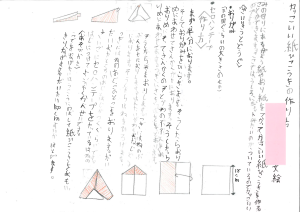

パンフレットチームは、運動会プログラムをまとめたパンフレットを作成しました。各学年の競技内容を調査し、集めた情報を整理して競技紹介のページを作っていきました。また、全学年にイラストを募集し、表紙や挿絵を入れ込み、オリジナルのパンフレットを完成させました。

観覧席チームは、来場した保護者のみなさんがどこで見たらより見やすくなるかを考え、配置案を出してくれました。また、ご高齢の方や体が不自由な方のために優先席を作るアイデアを出し、希望されたご家庭に渡すリボンも作成しました。

放送関係チームは、競技中に盛り上がるBGMについて各学年に調査し、リクエストがあった曲を選曲し、学年ごとに振り分けていきました。

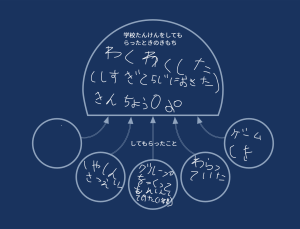

撮影チームは、より近くで競技を頑張る子どもたちの姿を捉えたいという想いで、撮影方法について試行錯誤をしていました。当日はタブレットを使って動画や写真を撮影しました。児童が撮影した動画は、インスタグラムでも使われています。

学年競技チームは、自分たちが作る学年競技について、競技内容やルールを話し合って決めていきました。運動会練習期間で実際に競技に取り組みながら、少しずつ改善点を見つけ、修正を繰り返していきました。

「特別活動チーム」は、課外活動である鼓笛隊や桐蔭ソーラン 鉄~KUROGANE~の演奏や演舞を運動会の中で実施できないか、できるとしたらどの場面なのか、検討しました。課外活動担当の先生にもオファーを出し、運動会という舞台で披露する下準備を進めていきました。

このように、6年生の有志が中心となり、運動会運営に関わる面で自分たちができることは何かを考え、準備を進めていきました。

運動会当日は、いくつかの係に分かれ、当日の運営に携わりました。

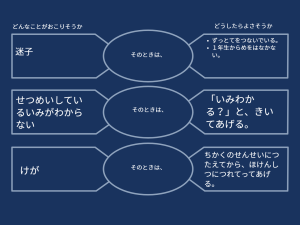

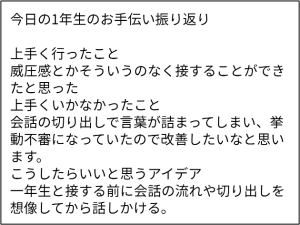

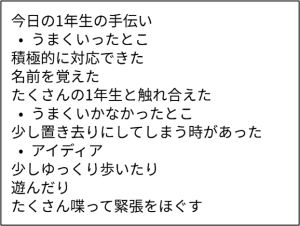

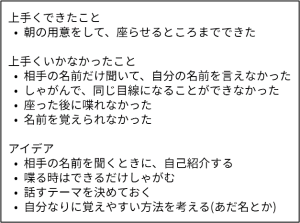

用具係は、用具を準備するだけでなく、各学年の競技がスムーズにできるようにてきぱきと用具の出し入れを行うことができました。審判係は、ルールを守れているか、正確に順位を出すためには、どのような配置や動きが良いのかを予行練習の時から考え、本番で活かすことができました。放送係は、競技名やルール説明だけでなく、競技中の状況を瞬時に把握し、見ている人がわかりやすいように実況することができました。応援係は、自分のチームを、身を乗り出しながら、全力で応援していました。得点係は、審判から預かった勝敗を得点にし、得点板に反映していました。1年誘導・サポート係は、1年生に優しく、目線を合わせながら競技の始まる場所に誘導したり、競技外でのサポートをしたりしました。

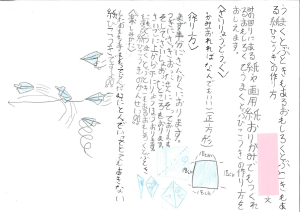

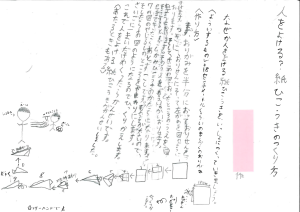

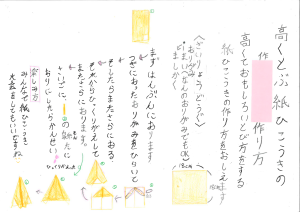

また、係の子どもたち以外で応援グッズをつくり、一人一人が運動会を盛り上げようとする姿が見られました。

運動会は、最高学年の6年生を中心とした「鼓笛隊」・「鉄」の演奏・演舞で始まりました。楽しい運動会が始まる幕開けのような時間を演出してくれました。

3年生による「ひっぱれひっぱれ3年生」では、綱を自分の陣地まで持ってくる競技で、白熱した試合が見られました。「大玉たくはいびん」では、大玉を落とさないようにクラスの団結力が試される種目でした。

2年生による「障害物リレー」は、障害物を乗り越えながらクラスでバトンを繋いでいくリレーでした。「ぼうとりがっせん」では、一生懸命に棒を取り合う姿に応援もヒートアップしていました。

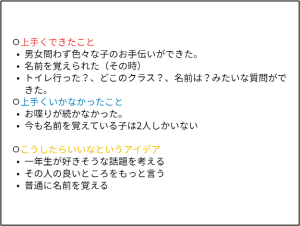

1年生による「力を合わせて」では、保護者の方々と1年生が力を合わせて大玉を送る競技です。みんなで声を出し合いながら協力する姿がありました。「ダンシング玉入れ」は、かわいらしいダンスと玉入れを融合させた見る人を癒す演目となりました。

4年生による「綱引き大合戦」は、大綱を使い、迫力ある綱引きが行われました。「走れ!!借り物競争2024」では、保護者の方の協力もあり、借り物競争が成立することができました。

5年生による「サプライズペアチャレンジレース」は、くじを引き、保護者の方と5年生でミッションをし、クリアしていくレースでした。「ムカデリレー」では、4種類のムカデでバトンを繋ぎ、ゴールを目指しました。

6年生による「大玉&台風の目」は、ペアの友だちと息を合わせ、お互いに声を掛け合いながら、大玉転がしとぐるぐる回る台風の目を全力で競技に向き合う姿がありました。「クラス対抗リレー」では、どのチームも「負けたくない、勝ちたい」と感じさせるほどの熱気と応援で、観ている人たち全員が夢中になりました。6年生の「まっすぐな気持ち」が現れた競技となりました。まさに、体で表す「体現」を示してくれました。

片付けも、5,6年生のおかげでスムーズに終えることができました。

自分のやりたいことを形にするには、難しさや楽しさがあることを改めて感じることができた運動会でした。

-300x222.png)

-300x211.png)

-300x220.png)

2-300x224.png)